1 引 言

2 主要研究内容

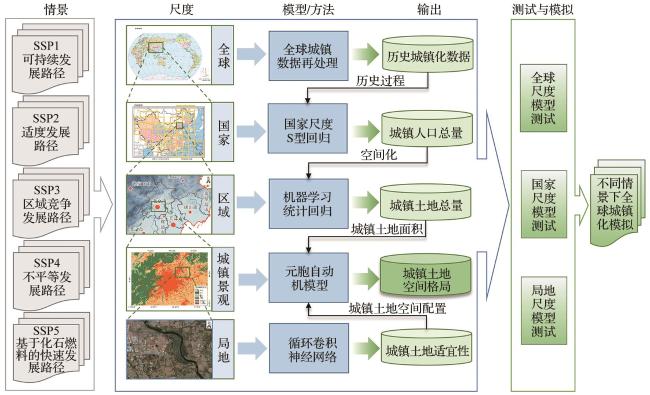

2.1 全球多尺度城镇扩展模型

2.2 未来城镇化对区域和全球气候的影响评估

3 主要成果

3.1 模拟未来全球城镇化趋势

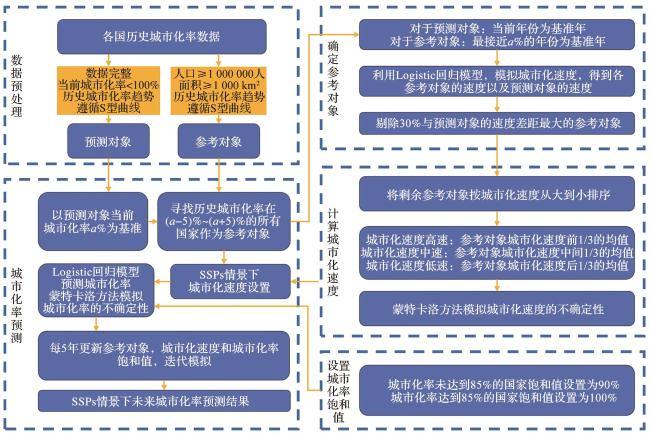

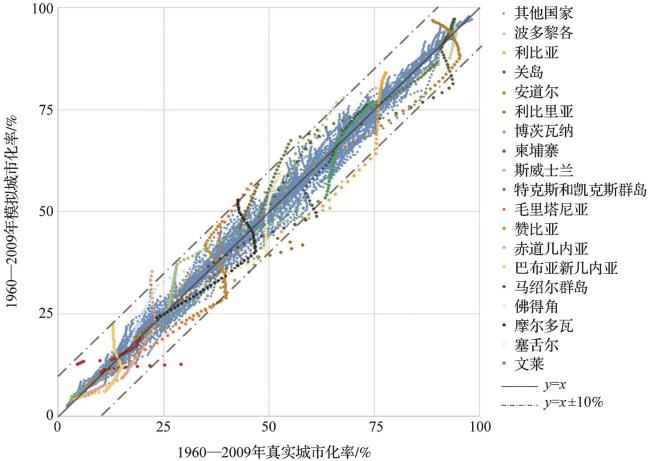

3.1.1 改进全球城镇化模型,预估共享社会经济路径下的城市化率

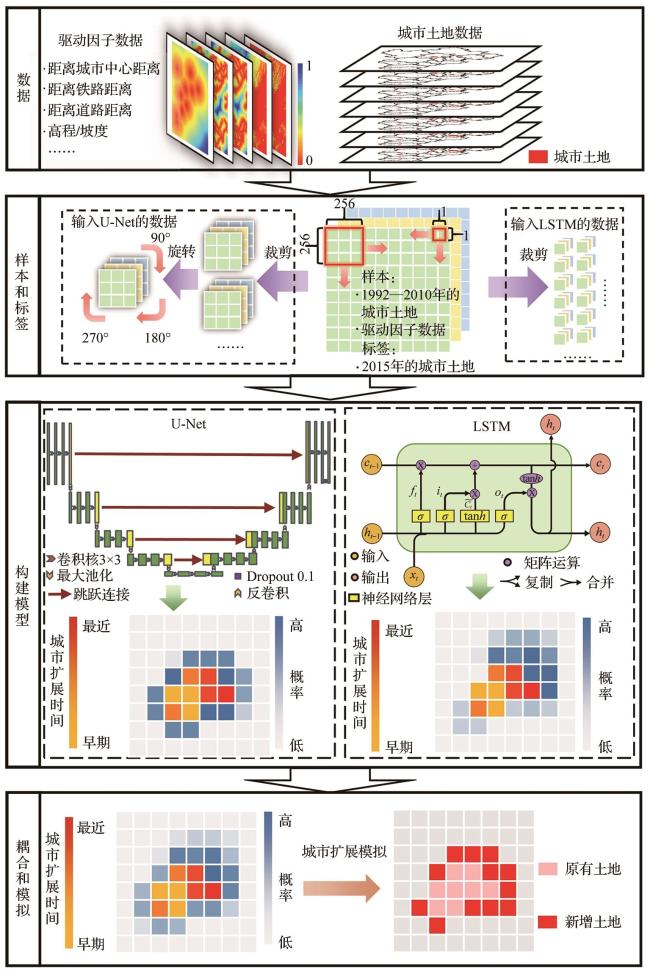

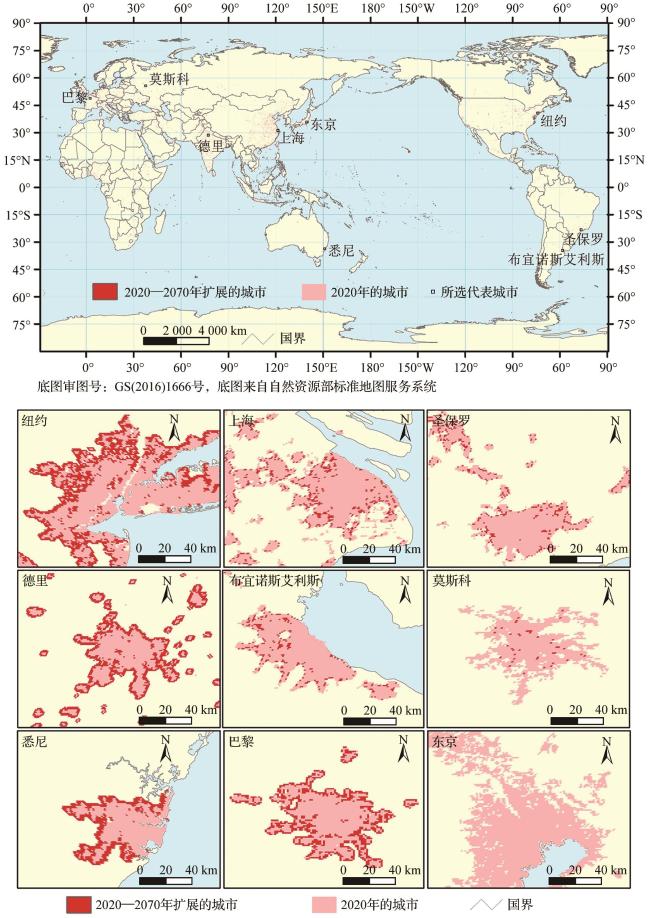

3.1.2 改进城镇扩展空间模型,模拟全球未来不同情景下的城镇范围

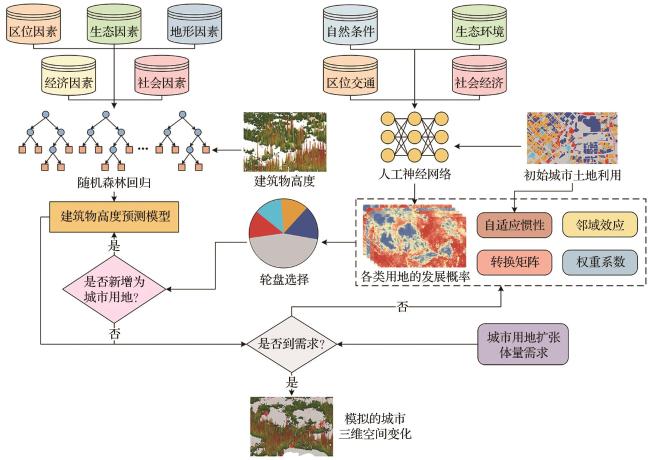

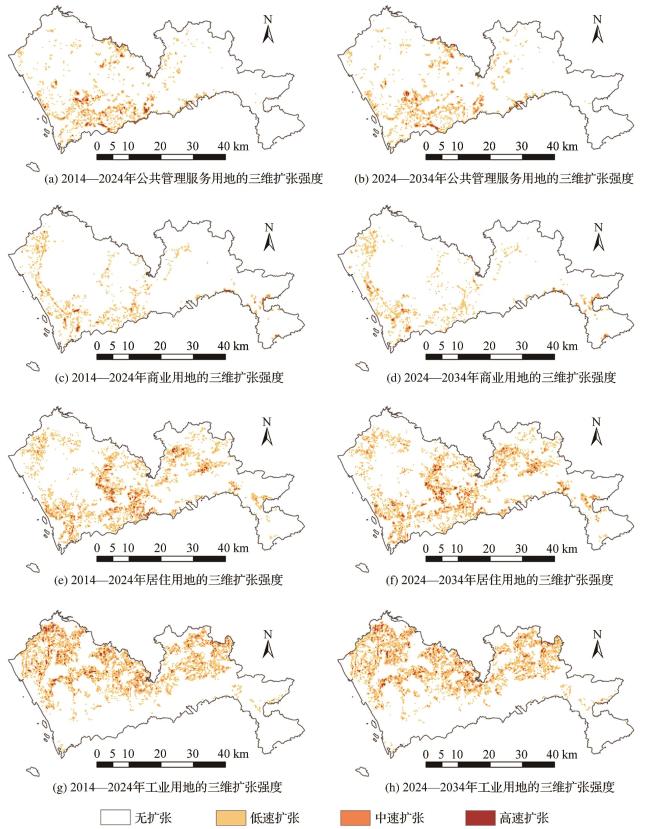

3.2 发展未来城镇三维模拟及应用技术

3.3 全球多尺度的城镇扩展时空特征

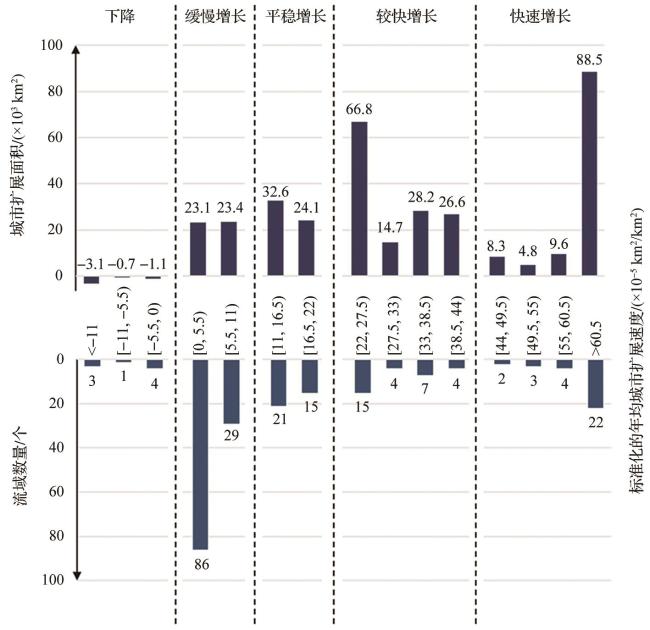

3.3.1 全球流域城市扩展的模式和分布

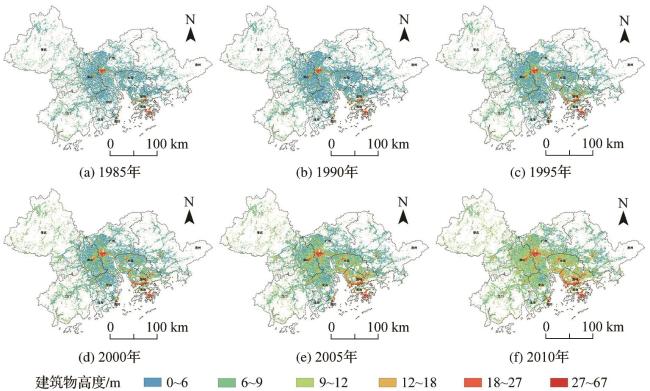

3.3.2 典型区域建筑物高度时空演变特征

3.4 完成未来城镇化对气候的影响评估

3.4.1 未来城镇化对区域气候的影响

表1 区域气候模型产品信息Table 1 Information of regional climate model product |

| 产品参数 | 中国区域中尺度气象模型产品(WRF_BNU_China) | 印度区域中尺度气象模型产品(WRF_BNU_India) | 尼日利亚区域中尺度气象模型产品(WRF_BNU_Nigeria) |

|---|---|---|---|

| 土地利用数据 | 2020年和2070年BNU SSP5城镇化数据 | 2020年和2070年BNU SSP5城镇化数据 | 2020年和2070年BNU SSP5城镇化数据 |

| 大气驱动场 | CMIP6 SSP585多模式集合误差订正数据 | CMIP6 SSP585多模式集合误差订正数据 | CMIP6 SSP585多模式集合误差订正数据 |

| 模拟时段 | 2020—2024年和2066—2070年 6月30日至8月1日 | 2020—2024年和2066—2070年 6月30日至8月1日 | 2020—2024年和2066—2070年 6月30日至8月1日 |

| 空间范围 | 京津冀、长三角和珠三角 | 印度全域 | 尼日利亚全域 |

| 空间分辨率 | 3 km | 9 km | 9 km |

| 时间分辨率 | 逐时 | 逐时 | 逐时 |

| 产品要素 | 2 m气温(K)、2 m比湿(kg/kg)、10 m平均风速(m/s)、地面气压(Pa)、降水量(mm)、向下短波辐射(W/m2)、向上短波辐射(W/m2)、向下长波辐射(W/m2)和向上长波辐射(W/m2) | 2 m气温(K)、2 m比湿(kg/kg)、10 m平均风速(m/s)、地面气压(Pa)、降水量(mm)、向下短波辐射(W/m2)、向上短波辐射(W/m2)、向下长波辐射(W/m2)和向上长波辐射(W/m2) | 2 m气温(K)、2 m比湿(kg/kg)、10 m平均风速(m/s)、地面气压(Pa)、降水量(mm)、向下短波辐射(W/m2)、向上短波辐射(W/m2)、向下长波辐射(W/m2)和向上长波辐射(W/m2) |

| 格式 | NC | NC | NC |

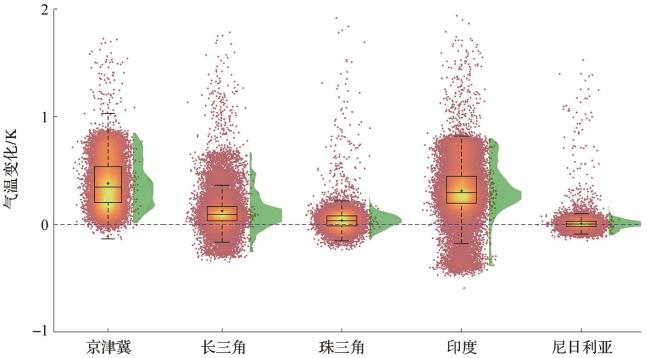

3.4.2 城镇扩展对区域夏季气温的影响

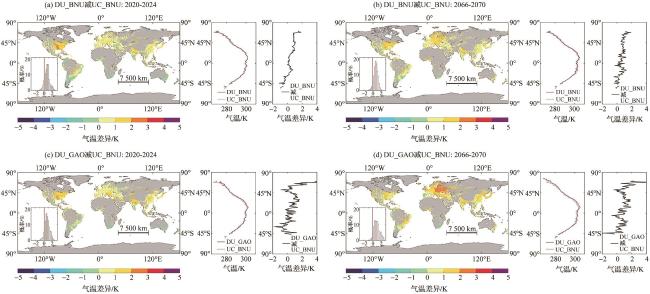

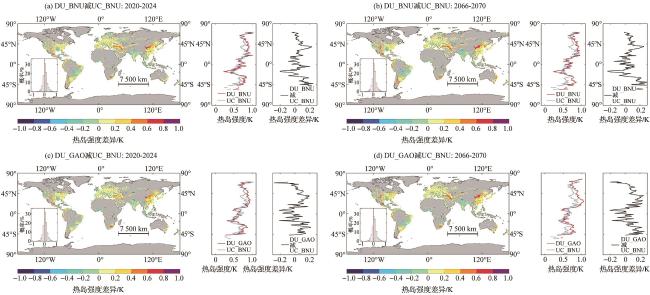

3.4.3 未来城镇化对全球气候的影响

表2 全球气候模型产品信息Table 2 Information of global climate model product |

| 产品参数 | SSP585_UC_BNU | SSP585_DU_BNU | SSP585_DU_GAO |

|---|---|---|---|

| 土地利用数据 | 2020年BNU SSP5城镇化数据 | BNU SSP5动态城镇化数据 | Gao和O’Neill SSP5动态城镇化数据 |

| 大气驱动场 | CESM2 SSP585 | CESM2 SSP585 | CESM2 SSP585 |

| 模拟时段 | 2015—2100年 | 2015—2070年 | 2015—2100年 |

| 空间范围 | 全球 | 全球 | 全球 |

| 空间分辨率 | 0.9°×1.25° | 0.9°×1.25° | 0.9°×1.25° |

| 时间分辨率 | 逐月、逐日和逐时(2019—2023年、2096—2100年) | 逐月 | 逐月 |

| 产品要素 | 2 m气温(K)、水汽压(Pa)、日最高和日最低气温(K)、湿球温度(℃)、日最高和日最低湿球温度(℃)、潜热(W/m2)、感热(W/m2)、地表热通量(W/m2)、空调和空间供暖废热(W/m2)、空调逸散热(W/m2)、空间加热热量(W/m2)、向下和向上短波(W/m2)、向下和向上长波(W/m2)、降水[kg/(m2⋅s)]、10 m风速(m/s)、大气强迫高度处的气压(Pa)、大气强迫高度处的气温(K)、大气强迫高度处的比湿(kg/kg)、大气强迫高度处的位温(K)、总径流[kg/(m2⋅s)]以及地表总径流[kg/(m2⋅s)]等 | 2 m气温(K)、水汽压(Pa)、日最高和日最低气温(K)、湿球温度(℃)、日最高和日最低湿球温度(℃)、潜热(W/m2)、感热(W/m2)、地表热通量(W/m2)、空调和空间供暖废热(W/m2)、空调逸散热(W/m2)、空间加热热量(W/m2)、向下和向上短波(W/m2)、向下和向上长波(W/m2)、降水[kg/(m2⋅s)]、10 m风速(m/s)、大气强迫高度处的气压(Pa)、大气强迫高度处的气温(K)、大气强迫高度处的比湿(kg/kg)、大气强迫高度处的位温(K)以及总径流[kg/(m2⋅s)]等 | 2 m气温(K)、水汽压(Pa)、日最高和日最低气温(K)、湿球温度(℃)、日最高和日最低湿球温度(℃)、潜热(W/m2)、感热(W/m2)、地表热通量(W/m2)、空调和空间供暖废热(W/m2)、空调逸散热(W/m2)、空间加热热量(W/m2)、向下和向上短波(W/m2)、向下和向上长波(W/m2)、降水[kg/(m2⋅s)]、10 m风速(m/s)、大气强迫高度处的气压(Pa)、大气强迫高度处的气温(K)、大气强迫高度处的比湿(kg/kg)、大气强迫高度处的位温(K)以及总径流[kg/(m2⋅s)]等 |

| 格式 | NC | NC | NC |

甘公网安备62010202000687

甘公网安备62010202000687