Ice core records for present environmental events

1

2001

... 南极地区对全球变化的响应具有“放大器”的作用,容易记录到中低纬度不易观察到的气候环境的细微变化.南极冰盖具有沉积连续、单位时间沉积量大、受沉积后期干扰小的特点,是过去全球气候环境变化的良好载体.而且,与其他沉积物相比,冰芯记录具有保真度高、信息量大、分辨率高的优势[1],在恢复过去几十年到几十万年的不同尺度的气候环境变化的研究中具有特殊地位. ...

现代环境事件的冰芯记录

1

2001

... 南极地区对全球变化的响应具有“放大器”的作用,容易记录到中低纬度不易观察到的气候环境的细微变化.南极冰盖具有沉积连续、单位时间沉积量大、受沉积后期干扰小的特点,是过去全球气候环境变化的良好载体.而且,与其他沉积物相比,冰芯记录具有保真度高、信息量大、分辨率高的优势[1],在恢复过去几十年到几十万年的不同尺度的气候环境变化的研究中具有特殊地位. ...

A study of volcanic activity record in Princess Elizabeth Land,Antarctica in the past 250 years

3

2000

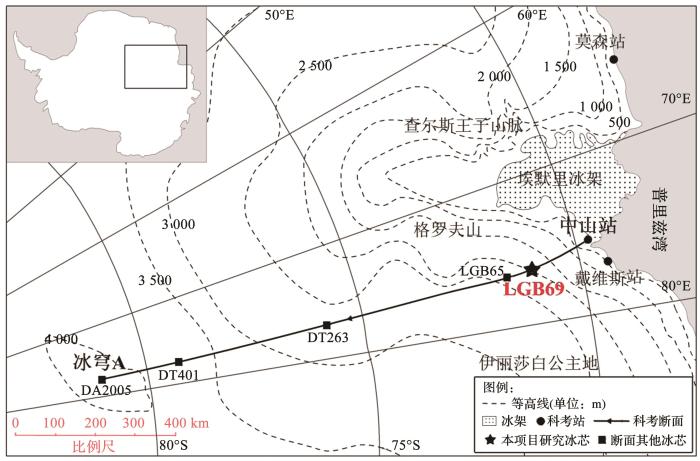

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

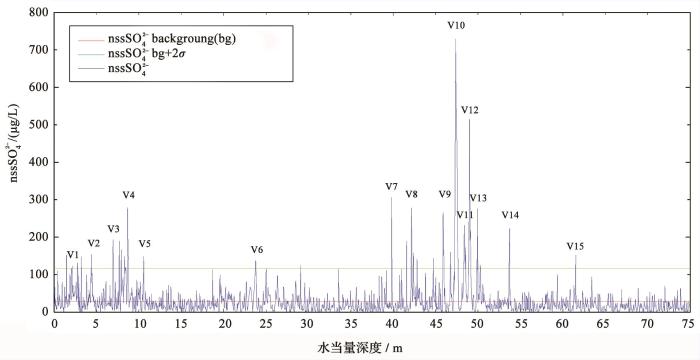

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

南极洲伊利莎白公主地区250年来火山活动记录研究

3

2000

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

A study of accumulation rate and temperatue in Princess Elizabeth Land,Antarctica in the past 250 years

1

2001

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

南极洲伊利莎白公主地区250 a来积累率和气温变化研究

1

2001

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

A study of climate and environment in Princess Elizabeth Land,Antarctica in the past 250 years

2

2002

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... ~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

南极洲伊丽莎白公主地区250年来气候环境变化研究

2

2002

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... ~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

A 780-year record of explosive volcanism from DT263 ice core in east Antarctica

3

2006

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

A 2680 year volcanic record from the DT401 East Antarctic ice core

2

2010

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

Factors controlling the nitrate in the DT-401 ice core in eastern Antarctica

1

2013

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

A 2680-year record of sea ice extent in the Ross Sea and the associated atmospheric circulation derived from the DT401 East Antarctic ice core

2

2015

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

Preliminary results of the close-off depth and the stable isotopic records along a 109.91 m ice core from Dome A,Antarctica

2

2009

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

A detailed 2840 year record of explosive volcanism in a shallow ice core from Dome A,East Antarctica

1

2012

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

Dating a 109.9 m ice core from Dome A (East Antarctica) with volcanic records and a firn densification model

2

2012

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

... [11]. ...

Glaciochemical evidence in an East Antarctica ice core of a recent (AD 1450-1850) neoglacial episode

1

2009

... 自1996年以来我国开展的中山站—冰穹A断面考察已取得不少成果,研究较多的浅冰芯有LGB65(50 m,250 a)[2~4]、DT263(82.5 m,780 a)[5]、DT401(102.65 m,2 680 a)[6~8]和DA2005[102 m,约4 200 a;100.42 m,2 840 a;109.9 m,(4 009±150) a BP][9~11](图1).LGB65冰芯检测出过去250年来的16次火山活动,该地区积累率和气温大致可以1860年为界分为两段,之前气温和积累率都呈上升趋势,其后气温明显降低且变率增大、积累率变化不明显,20世纪全球性升温趋势在该地区并无体现[2~4];DT263冰芯通过火山标志层结合Na+季节性变化特征定年为780年(1215—1996年),1450—1850年当地年均积累率和各种离子浓度强烈低于该阶段前后,该时期与“小冰期”气候事件时间相吻合[5,12];DT401冰芯研究恢复了过去2 680年火山活动记录[6],除δ18O外,积累率、火山沉积和太阳活动均对该冰芯硝酸根变化产生影响[7],并基于海盐离子变化重建了罗斯海海冰范围和相关大气循环记录[8];DA2005冰芯(109.91 m)CH4浓度测试结果以及粒雪化模型模拟结果一致表明该冰芯在约102.0 m处气泡被完全封闭,该处冰年龄约为4.2 ka,氢氧稳定同位素分析表明该冰芯过量氘值较高(平均值为17.1‰),结合其他东南极内陆冰盖冰芯稳定同位素资料认为东南极内陆地区晚全新世以来气候状况较为稳定(气温波动幅度为±0.6 ℃)[9];对该冰芯上部100.42 m记录的火山喷发的详细研究则重建了过去2 840年历史[10];依据两个相邻火山喷发事件的平均积累率估算该冰芯气泡闭合深度(102.0 m)年龄为(3 516±100) a BP,采用H-L粒雪化模型计算得知该深度年龄为(3 581±100) a BP,这两种方法计算得到的该冰芯底部年龄分别是(4 009±150) a BP和(4 115±150) a BP[11]. ...

High-precision laser spectroscopy D/H and 18O/16O measurements of microliter natural water samples

1

2008

... 所有稳定同位素样品测试是在英国南极调查局(British Antarctic Survey,BAS)LGR(Los Gatos Research,Inc.)液态水同位素分析仪(DLT-100)上进行的,同时测定氢、氧两种稳定同位素,测试结果用相对于维也纳标准平均洋水(VSMOW)的千分差来表示.δD和δ18O的分析精度(分别为±0.8‰和±0.1‰)已被证实与传统的稳定同位素质谱(IRMS)测量相当甚至更优[13].部分样品在英国NIGL(NERC Isotope Geoscience Laboratory)Isoprime质谱仪上进行了对比测定,测得的δD和δ18O结果与DLT-100非常一致. ...

Past volcanism revealed by Greenland Ice Sheet impurities

3

1977

... 受物质来源、传输途径和沉积方式等影响,南极雪冰中一些参数呈现不同程度的季节性变化.对稳定氧同位素而言,夏季由于温度较高、蒸发较强,降水中δ18O含量高,冬季则相反,降水中δ18O含量低,在冰芯中形成夏高冬低的特征[14,15].冰芯中海盐离子(本文使用Na+)也存在明显的季节性变化,主要是由于冬季南极海洋气旋向内陆的输送增强,冰盖中海盐离子浓度出现冬高夏低的特征[16~18]. ...

... 通常冰芯中的水当量年积累率达到100 mm/a即可观测到明显的年层效应[14,17,19].LGB69冰芯的水当量年平均积累率为259 mm/a,是一支典型的高积累率冰芯,利用季节性变化参数定年是可行的. ...

... 南极雪冰中SO来源包括海盐(sea salt,ss)和非海盐(non sea salt,nss)两部分.火山喷发会增大雪冰中非海盐SO的贡献,因此常被作为标志层[14].在识别雪冰中由火山喷发形成的SO时,需先排除海盐以及海洋生物成因非海盐来源SO的干扰.Na+是典型海盐离子,来自于陆地的组分极少[20],可作为标准计算其他离子的非海盐含量.海水中的[SO]/[Na+]当量浓度比为0.121[21,22],将当量浓度换算为质量浓度,雪冰中非海盐SO(nssSO)质量浓度可通过下列公式计算: ...

Little ice age (neoglacial) paleoenvironmental conditions at Siple station,Antarctica

2

1990

... 受物质来源、传输途径和沉积方式等影响,南极雪冰中一些参数呈现不同程度的季节性变化.对稳定氧同位素而言,夏季由于温度较高、蒸发较强,降水中δ18O含量高,冬季则相反,降水中δ18O含量低,在冰芯中形成夏高冬低的特征[14,15].冰芯中海盐离子(本文使用Na+)也存在明显的季节性变化,主要是由于冬季南极海洋气旋向内陆的输送增强,冰盖中海盐离子浓度出现冬高夏低的特征[16~18]. ...

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

The chemical stratigraphy of polar ice sheets—A method of dating ice cores

1

1980

... 受物质来源、传输途径和沉积方式等影响,南极雪冰中一些参数呈现不同程度的季节性变化.对稳定氧同位素而言,夏季由于温度较高、蒸发较强,降水中δ18O含量高,冬季则相反,降水中δ18O含量低,在冰芯中形成夏高冬低的特征[14,15].冰芯中海盐离子(本文使用Na+)也存在明显的季节性变化,主要是由于冬季南极海洋气旋向内陆的输送增强,冰盖中海盐离子浓度出现冬高夏低的特征[16~18]. ...

Impurity sources of F-,Cl-,NO and SO in Greenland and Antarctic precipitation

1

1982

... 通常冰芯中的水当量年积累率达到100 mm/a即可观测到明显的年层效应[14,17,19].LGB69冰芯的水当量年平均积累率为259 mm/a,是一支典型的高积累率冰芯,利用季节性变化参数定年是可行的. ...

The ionic balance of Antarctic snow: A 10-year detailed record

1

1984

... 受物质来源、传输途径和沉积方式等影响,南极雪冰中一些参数呈现不同程度的季节性变化.对稳定氧同位素而言,夏季由于温度较高、蒸发较强,降水中δ18O含量高,冬季则相反,降水中δ18O含量低,在冰芯中形成夏高冬低的特征[14,15].冰芯中海盐离子(本文使用Na+)也存在明显的季节性变化,主要是由于冬季南极海洋气旋向内陆的输送增强,冰盖中海盐离子浓度出现冬高夏低的特征[16~18]. ...

Environmental geochemical index in polar snow and ice and its significance

1

2002

... 通常冰芯中的水当量年积累率达到100 mm/a即可观测到明显的年层效应[14,17,19].LGB69冰芯的水当量年平均积累率为259 mm/a,是一支典型的高积累率冰芯,利用季节性变化参数定年是可行的. ...

极地冰雪环境地球化学指标及其指示意义

1

2002

... 通常冰芯中的水当量年积累率达到100 mm/a即可观测到明显的年层效应[14,17,19].LGB69冰芯的水当量年平均积累率为259 mm/a,是一支典型的高积累率冰芯,利用季节性变化参数定年是可行的. ...

Complexity of holocene climate as reconstructed from a Greenland Ice core

1

1995

... 南极雪冰中SO来源包括海盐(sea salt,ss)和非海盐(non sea salt,nss)两部分.火山喷发会增大雪冰中非海盐SO的贡献,因此常被作为标志层[14].在识别雪冰中由火山喷发形成的SO时,需先排除海盐以及海洋生物成因非海盐来源SO的干扰.Na+是典型海盐离子,来自于陆地的组分极少[20],可作为标准计算其他离子的非海盐含量.海水中的[SO]/[Na+]当量浓度比为0.121[21,22],将当量浓度换算为质量浓度,雪冰中非海盐SO(nssSO)质量浓度可通过下列公式计算: ...

The chemistry of the atmosphere and oceans

1

1978

... 南极雪冰中SO来源包括海盐(sea salt,ss)和非海盐(non sea salt,nss)两部分.火山喷发会增大雪冰中非海盐SO的贡献,因此常被作为标志层[14].在识别雪冰中由火山喷发形成的SO时,需先排除海盐以及海洋生物成因非海盐来源SO的干扰.Na+是典型海盐离子,来自于陆地的组分极少[20],可作为标准计算其他离子的非海盐含量.海水中的[SO]/[Na+]当量浓度比为0.121[21,22],将当量浓度换算为质量浓度,雪冰中非海盐SO(nssSO)质量浓度可通过下列公式计算: ...

Primary aerosol (sea salt and soil dust) deposited in Greenland ice during the last climatic cycle: Comparison with east Antarctic records

1

1997

... 南极雪冰中SO来源包括海盐(sea salt,ss)和非海盐(non sea salt,nss)两部分.火山喷发会增大雪冰中非海盐SO的贡献,因此常被作为标志层[14].在识别雪冰中由火山喷发形成的SO时,需先排除海盐以及海洋生物成因非海盐来源SO的干扰.Na+是典型海盐离子,来自于陆地的组分极少[20],可作为标准计算其他离子的非海盐含量.海水中的[SO]/[Na+]当量浓度比为0.121[21,22],将当量浓度换算为质量浓度,雪冰中非海盐SO(nssSO)质量浓度可通过下列公式计算: ...

Annually resolved southern hemisphere volcanic history from two Antarctic ice cores

2

1997

... 依照Cole-Dai等[23]的方法,从雪冰nssSO数据中去除明显的、确切的火山活动年份的nssSO后计算剩余的nssSO的平均值和标准偏差作为nssSO本底值和变化范围,将nssSO浓度高于本底值加2倍标准差的年份定义为火山活动年份. ...

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

Impact of the Cerro Hudson and Pinatubo volcanic eruptions on the Antarctic air and snow chemistry

1

1999

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

1

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

Notes on the 1902 eruption of Santa Maria volcano,Guatemala

2

1972

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

Holocene eruptive activity of El Chichón Volcano,Chiapas,Mexico

1

1984

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

Volcanological study of the great Tambora eruption of 1815

1

1984

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

The great Tambora eruption in 1815 and its aftermath

1

1984

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

A reappraisal of the 1835 eruption of Cosigüina and its atmospheric impact

1

1989

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

1000 years of explosive volcanism recorded at the South Pole

1

1992

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

1

1996

... Pinatubo/1991年[32, 33] ...

1

1996

... Pinatubo/1991年[32, 33] ...

Petrology and sulfur and chlorine emissions of the 1963 eruption of Gunung Agung,Bali,Indonesia

1

1996

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

Deposits of the 30 March 1956 directed blast at Bezymianny volcano,Kamchatka,Russia

1

1996

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

Holocene eruptions within the Katla volcanic system,south Iceland: Characteristics and environmental impact

1

2000

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

Holocene tephrochronology record of large explosive eruptions in the southernmost Patagonian Andes

1

2008

... Cerro/1991年[37, 38] ...

Compositional variations and magma mixing in the 1991 eruptions of Hudson volcano,Chile

2

2009

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

... Cerro/1991年[37, 38] ...

A 5000-year record of multiple highly explosive mafic eruptions from Gunung Agung (Bali,Indonesia): Implications for eruption frequency and volcanic hazards

3

2015

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

... Pinatubo/1991年

[32, 33]5/6 | 4.66 | 2.06 | 1992年 | | V2 | Chichon/1982年[27] | 5 | 9.39 | 4.40 | 1983年 |

| V3 | ? | ? | 14.34 | 7.08 | 1969年 |

| V4 | Agung/1963年[34, 39] | 5 | 17.10 | 8.68 | 1964年 |

| V5 | Bezymianny/1955年[35] | 5 | 20.22 | 10.55 | 1956年 |

| V6 | Santa Maria/1902年[26] | 6 | 39.68 | 23.76 | 1904年 |

| V7 | Agung/1843年[39] | 5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 |

| V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

... [

39]

5 | 60.45 | 39.81 | 1845年 | | V8 | Cosiguina/1835年[30] | 5 | 63.61 | 42.37 | 1836年 |

| V9 | ? | ? | 67.92 | 45.89 | 1821年 |

| V10 | Tambora/1815年[28, 29] | 7 | 69.69 | 47.34 | 1816年 |

| V11 | ? | ? | 70.94 | 48.38 | 1813年 |

| V12 | Unkown/1809年[31] | 6 | 71.63 | 48.95 | 1811年 |

| V13 | ? | ? | 72.85 | 49.96 | 1808年 |

| V14 | ? | ? | 77.38 | 53.74 | 1791年 |

| V15 | Katla/1755年[36] | 5 | 86.60 | 61.53 | 1758年 |

注:-表示雪表面,非火山喷发数据;?表示LGB69冰芯记录的火山喷发,但非全球重大火山喷发,无相关数据 ...

New chemical stratigraphy over the last millennium for Byrd Station,Antarctica

1

1994

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

A 4100-year record of explosive volcanism from an East Antarctica ice core

2000

Research progress on volcanic records in polar ice cores

1

2011

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

极地冰芯中火山记录的研究进展

1

2011

... 由于一次爆炸性低纬度火山喷发产生的SO2可在大气层停留2~3年,因此极地冰芯中连续相近的nssSO高值信号被认为来自同一火山喷发事件.而且,由于火山喷发气溶胶的全球传输往往需要1~2年之后才能沉积下来,极地冰芯中记录的火山喷发信号通常比低纬度火山喷发年份晚1~2年[24].由图4可见,LGB69冰芯中出现15个明显的nssSO浓度峰值,代表了15次火山喷发事件;对照全球重大火山喷发记录[25],其中11个大型火山喷发事件[火山爆发指数(Volcanic Explosivity Index,VEI),VEI≥5]得到明确记载[26~39](表1),并由其他南极冰芯研究予以证实[2,5,23,38,40~42].本文将这些火山喷发记录作为定年标志层. ...

Stable isotopes in precipitation

1

1964

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

Calibration of the δ18O isotopic paleothermometer for central Greenland,using borehole temperatures

1

1994

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

Validity of the temperature reconstruction from water isotopes in ice cores

1

1997

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core,Antarctica

2

1999

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

Variations in air temperature during the last 100 years revealed by δ18O in the Malan ice core from the Tibetan Plateau

2003

Study on the water stable isotopes in Tibetan Plateau ice cores as a proxy of temperature

1

2014

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

青藏高原冰芯稳定氧同位素记录的温度代用性研究

1

2014

... 降水中的δ18O是其形成时水汽凝结高度气温的函数[43],而在极地水汽凝结高度气温与近地表气温密切相关,因此,极地降水中的δ18O是研究过去地表气温变化的重要指标[44,45],可根据现代气温记录与冰芯δ18O记录恢复当地的古气温[46~48]. ...

Hemispheric and large-scale land-surface air temperature variations: An extensive revision and an update to 2010

1

2012

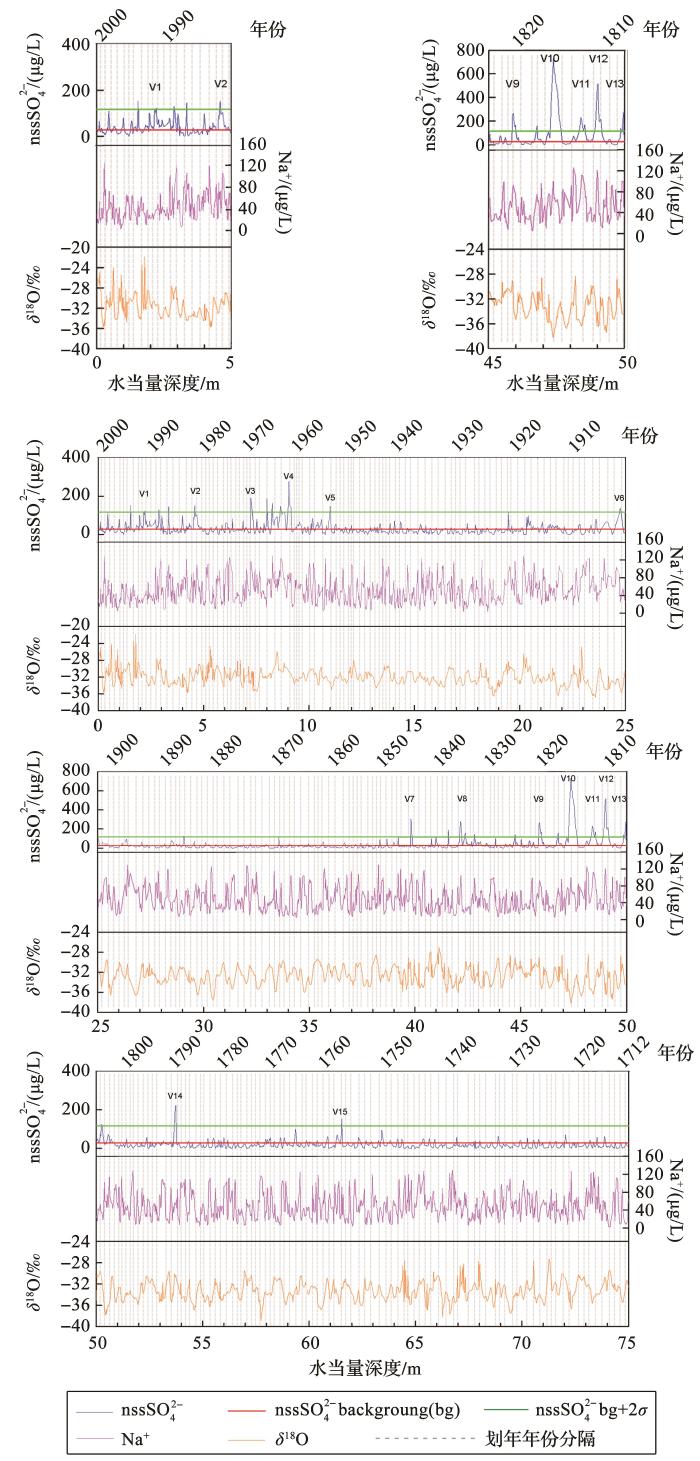

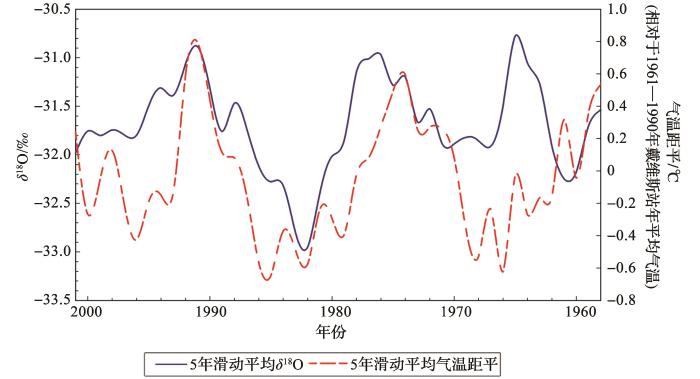

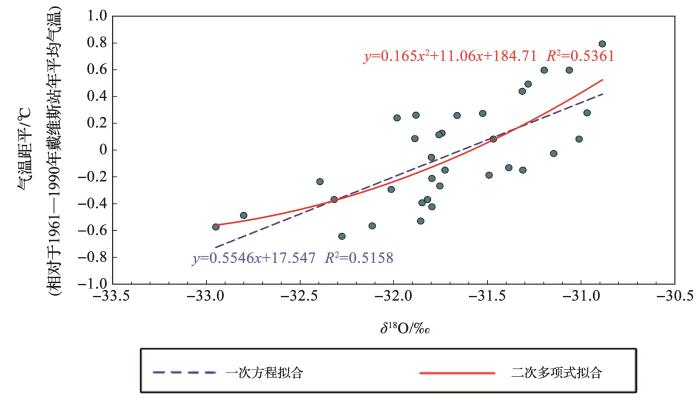

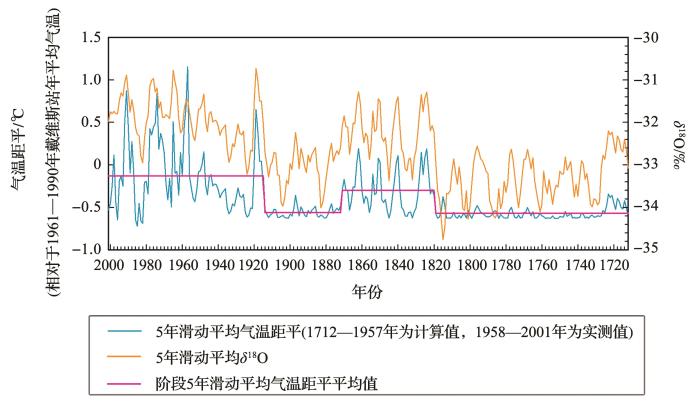

... 据LGB69冰芯定年结果,以同一年水当量深度区间样品的δ18O平均值代表该年的δ18O平均值.东南极地区现代气象观测始于20世纪50年代,最接近LGB69的气象站点为澳大利亚戴维斯站(67.5°S,77.5°E)(两者距离250 km).本文根据CRUTEM4数据库[49,50](第四版陆地表面和空气温度数据)获得了1958—2001年戴维斯站的年平均气温变化序列,以1961—1990年该站年平均气温为基准,以气温距平表示气温.该站在1965—1968年缺失气温数据,本文作缺省空值处理.LGB69冰芯年平均δ18O与戴维斯站年平均气温距平的直接相关性并不显著,可能是由于冰芯定年误差、年平均δ18O和气温记录所内含样品个数和精度导致噪声过大、并且部分冰芯段氧同位素记录与气温记录之间存在一定相位差导致的.为降低误差噪声的影响,发现一般规律与趋势,本文通过5年滑动平均值计算分析LGB69冰芯δ18O记录与戴维斯站气温距平之间的关系.由图6可见,LGB69冰芯δ18O与戴维斯站气温距平记录表现较为一致,特别是1968—2001年,两者峰谷对应,而1958—1968年期间峰谷对应较差则可能是因为戴维斯站缺失1965—1968年气温数据. ...

The CRUTEM4 land-surface air temperature dataset: Construction,previous versions and dissemination via Google Earth

1

2014

... 据LGB69冰芯定年结果,以同一年水当量深度区间样品的δ18O平均值代表该年的δ18O平均值.东南极地区现代气象观测始于20世纪50年代,最接近LGB69的气象站点为澳大利亚戴维斯站(67.5°S,77.5°E)(两者距离250 km).本文根据CRUTEM4数据库[49,50](第四版陆地表面和空气温度数据)获得了1958—2001年戴维斯站的年平均气温变化序列,以1961—1990年该站年平均气温为基准,以气温距平表示气温.该站在1965—1968年缺失气温数据,本文作缺省空值处理.LGB69冰芯年平均δ18O与戴维斯站年平均气温距平的直接相关性并不显著,可能是由于冰芯定年误差、年平均δ18O和气温记录所内含样品个数和精度导致噪声过大、并且部分冰芯段氧同位素记录与气温记录之间存在一定相位差导致的.为降低误差噪声的影响,发现一般规律与趋势,本文通过5年滑动平均值计算分析LGB69冰芯δ18O记录与戴维斯站气温距平之间的关系.由图6可见,LGB69冰芯δ18O与戴维斯站气温距平记录表现较为一致,特别是1968—2001年,两者峰谷对应,而1958—1968年期间峰谷对应较差则可能是因为戴维斯站缺失1965—1968年气温数据. ...

A composite isotopic thermometer for snow

1

2008

... 为消除1965—1968年气温数据缺失产生的影响,本文仅对1968—2001年同时具有连续记录的LGB69冰芯δ18O和戴维斯站气温距平的5年滑动平均值作散点分析并给出一次线性结果(图7),显著性水平p<0.01,表明两者存在明显正相关关系,说明该冰芯5年尺度上的δ18O变化能有效指示当地气温变化.多项式拟合较简单线性拟合能更好地反映全球冰川区降雪δ18O与地表气温的关系[51],因此图7同时给出二次多项式拟合结果. ...

1

2015

... 图8为1712—2001年LGB69冰芯δ18O和气温距平[1712—1957年由公式(4)计算,1958—2001年为戴维斯站实测值]5年滑动平均曲线.该时期LGB69地区气温是一个波动变暖的过程,并可划分为4个阶段(表2):1712—1819年:5年滑动平均δ18O年平均值为-33.33‰,5年滑动平均气温距平年平均值为-0.57 ℃,说明该阶段处于相对寒冷的气候条件;1820—1871年:1820年前后当地出现1次快速的气温升高,之后持续约半个世纪;1872—1914年:5年滑动平均δ18O年平均值由前一阶段的-32.21‰降至-33.03‰,5年滑动平均气温距平年平均值也由-0.30 ℃降至-0.56 ℃,气温下降显著;1915—2001年:小冰期结束,5年滑动平均δ18O年平均值和气温距平年平均值分别升高1.20‰和0.43 ℃(低于20世纪全球地面平均气温增长0.85 ℃[52]的水平),当地气温波动上升、并在20世纪80年代开始明显持续上升. ...

A practical guide to wavelet analysis

1

1998

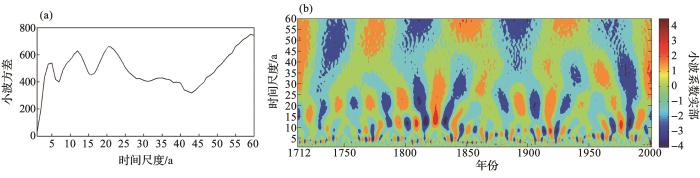

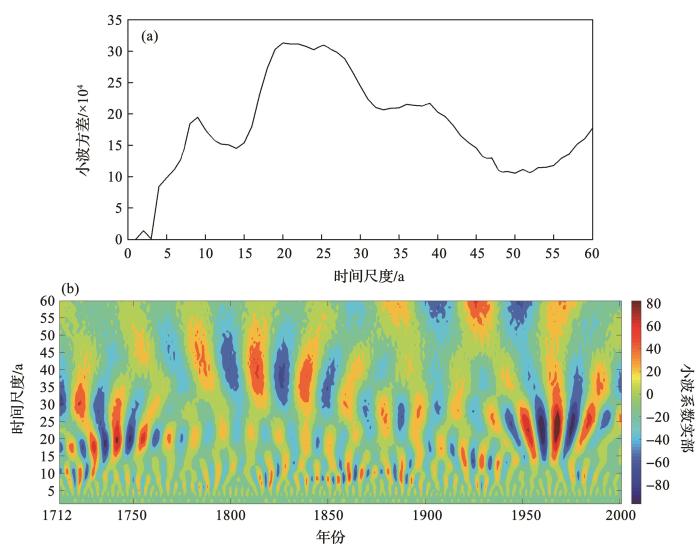

... 小波分析方法广泛应用于诸多领域[53~55].本文应用Morlet小波分析方法分析LGB69冰芯δ18O距平时间序列,以有效地分辨不同时间尺度的演变特征,诊断气温变化的内在结构. ...

Wavelet-based method for burst detection

2001

Holocene climate millennium cycle and causes based on wavelet analysis

1

2012

... 小波分析方法广泛应用于诸多领域[53~55].本文应用Morlet小波分析方法分析LGB69冰芯δ18O距平时间序列,以有效地分辨不同时间尺度的演变特征,诊断气温变化的内在结构. ...

基于小波分析的全新世气候千年周期及其成因

1

2012

... 小波分析方法广泛应用于诸多领域[53~55].本文应用Morlet小波分析方法分析LGB69冰芯δ18O距平时间序列,以有效地分辨不同时间尺度的演变特征,诊断气温变化的内在结构. ...

Precipitation variations recorded in Guliya ice core in the past 400 years

1

2000

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

古里雅冰芯中过去400 a降水变化研究

1

1999

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

A preliminary study of the relationship between precipitation and temperature recorded in Guliya ice core since 300 a BP

1

1999

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

300年以来古里雅冰芯中温度与降水量的关系及其原因探讨

1

1999

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

A century of accumulation and temperature changes in Dronning Maud Land,Antarctica

2

1996

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

... 与δ18O相比,积累率在约5年周期不显著、约11年和约60年周期较弱,但同样具有约22年周期,并在该周期内大体成反向关系变化(即周期内气温偏高则降水偏少,气温偏低则降水偏多)(图9和10).气温与积累率之间的反向关系曾有以下解释:一是气候变暖使冰体流速加快、冰层变薄,造成积累率降低的假象;二是水汽来源发生过重大变化,δ18O初始值可能不同;三是冰盖边缘气旋路径发生改变[58,60].LGB69地区δ18O和积累率的反向关系可能是由于海洋表面温度升高时,海洋气团的传输强度减弱导致南极冰盖(边缘)积累率降低,反之亦然. ...

A 1500 year record of accumulation at Amundsenisen western Dronning Maud Land,Antarctica,derived from electrical and radioactive measurements on a 120 m ice core

1

2000

... 积累率是反映降水量的指标[15,46,56,57].分析发现,LGB69冰芯年积累率与戴维斯站年降水量之间无相关性.事实上,即便在相同纬度不同地点冰芯在同一时间段的积累率也有很大差异[3,58,59],原因在于降水容易受局部微环境(微地形、风吹雪和海拔高度等)影响. ...

Decadal timescale links between Antarctic Peninsula ice-core oxygen-18,deuterium and temperature

1

1993

... 与δ18O相比,积累率在约5年周期不显著、约11年和约60年周期较弱,但同样具有约22年周期,并在该周期内大体成反向关系变化(即周期内气温偏高则降水偏少,气温偏低则降水偏多)(图9和10).气温与积累率之间的反向关系曾有以下解释:一是气候变暖使冰体流速加快、冰层变薄,造成积累率降低的假象;二是水汽来源发生过重大变化,δ18O初始值可能不同;三是冰盖边缘气旋路径发生改变[58,60].LGB69地区δ18O和积累率的反向关系可能是由于海洋表面温度升高时,海洋气团的传输强度减弱导致南极冰盖(边缘)积累率降低,反之亦然. ...

Signals of Antarctic circum-polar wave over the southern India ocean as recorded in an Antarctica ice core,2005,50(4): 347-355.[效存德,程彦杰,任贾文,

1

2004

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

Review of studies of the Antarctic circumpolar wave

2004

Interdecadal change of the Antarctic oscillation and the Antarctic circumpolar wave

1

2009

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

南极涛动和南极绕极波的年代际变化

1

2009

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

Accumulation in Dasuopu ice core in Qinghai-Tibet Plateau and solar activity

1

2000

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

The decadal variations of climate in troposphere of southern hemisphere and its relation with solar activities

1

2005

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

南半球对流层气候年代际变化及其与太阳活动的联系

1

2005

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

The discuss of some problems of climatic changes at the present age

1

1996

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

当代气候变化若干问题商榷

1

1996

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

Energy exchange among atmosphere,ocean and lithosphere

2004

Study on cause of formation in Earth's climatic changes

1

2013

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

全球气候变化的成因初探

1

2013

... 1712—2001年LGB69冰芯δ18O和积累率的共同主振荡周期主要有约11年、约22年和约60年,其中δ18O独有的周期为约5年.约5年周期很可能是南极绕极波(The Antarctic Circumpolar Wave,ACW)信号[61~63],约11年和约22年共同周期是太阳活动周期[64,65],而约60年共同周期则可能与地球轨道效应、地球自转变化、气温变化、拉马德雷或潮汐周期有关[66~68].LGB69冰芯δ18O和积累率多重时间周期的嵌套表明其对气候变化非常敏感. ...

甘公网安备62010202000687

甘公网安备62010202000687