作者简介:葛全胜(1963-),男,安徽安庆人,研究员,主要从事全球变化及历史地理研究. E-mail:geqs@igsnrr.ac.cn

气候变化的社会影响是当前全球变暖影响研究的一个重要领域。以古鉴今, 历史上应对气候变化的经验和教训可以为现代人类应对以全球变暖为突出标志的气候变化挑战提供宝贵的借鉴。总结中国历史气候变化对社会影响研究领域的成果, 归纳得到了历史时期气候变化对中国社会发展影响的若干认识及其对适应未来气候变化的启示。主要结论是:历史气候变化影响的总体特征是“冷抑暖扬”, 但影响与响应存在区域差异;社会经济的衰落与百年尺度的气候由暖转冷呈现同期性, 与暖期相伴的社会快速发展会增加社会对资源、环境需求的压力, 导致社会脆弱性加大;历史上应对气候变化策略因时、因地、因主体而异;而以政府为主导的主动因地制宜适应是应对气候变化的有效策略。

The social impact of global climate change is one of the hotspots in the current research. To deal with the challenges from climate change, it could be learned from the adapting experiences and lessons to climate change in the history. The main achievements of cognition on the historical impacts of climatic change in China and on coping with the climate changes in the future based the published papers in recent years is summarized. The followings are the main conclusions. ①The general characteristics of the impacts of climatic change in the history was negative in the cold periods and positive in the warm periods, but there were regional differences in the impact and responses. ②The cooling trend on centurial scale and the socialeconomic decline run concurrently. The rapid development supported by better resources and environment in the warm period could lead to the increase of the social vulnerability when the climate turned to the cold period. ③Strategies and policies to cope with the climate change in the history were adopted according to the temporal and spatial circumstances and the subjects. Initiative adaptation promoted by governments was an effective way.

在当前国际社会所关注的全球变暖诸多不利影响中, 气候变化的社会影响一个的重要研究领域。以IPCC为代表的主流观点认为, 显著的全球变暖已经对当今人类环境, 包括农林业管理、人类健康、人居环境、沿海社会经济发展等造成直接或间接影响, 且认为未来持续的升温度很可能对区域社会经济发展及适应能力构成严峻挑战, 若全球升温超过2 ℃, 还可能带来灾难性后果[ 1]。我国正处在经济快速发展阶段, 人口众多、经济发展水平低、气候条件复杂、生态环境脆弱, 是受气候变化影响最严重的国家之一[ 2], 同时还面临转变经济发展方式, 参与国际谈判, 实现节能减排目标等种种压力, 加强气候变化的社会经济影响研究既是重要的科学问题, 更是实现我国当前及未来社会经济健康、稳定、持续发展的迫切要求。

作为社会发展的外部条件, 气候变化的社会影响往往是自然和社会两大系统多种因素在多时空尺度上相互耦合、共同作用的结果, 人类社会系统固有的脆弱性及弹性使得气候变化影响通过一系列反馈过程在社会系统中被放大或被抑制。当前社会状态处在以稳定为主导的弹性状态, 技术条件的大大改善, 区域社会经济联系加强及社会稳定发展等带来的社会适应能力的增强, 还可能掩盖了气候的不利影响。探讨气候变化影响在社会不同层次之间的传递及其与社会经济各部门的互动过程需要长时间尺度作为基本切入条件。

历史是认识现在和未来的钥匙。作为人类文明的兴衰的重要背景条件, 各种时空尺度气候变化对人类社会发展的影响从未间断, 近几十年来, 国际上大量研究成果均揭示出历史上多个时间尺度的人口波动与迁徙、经济波动、社会治乱变化、乃至朝代更替等社会兴衰事件与气候变化存在密切而复杂的对应关系, 但这种影响通常表现为是“风险”和“机遇”并存。已有的研究揭示出许多古文明因受气候变化冲击而衰落案例, 如距今4 000年左右的一次气候突变曾导致全球早期人类文明出现同步崩溃现象[ 3], 公元1300年左右的气候转冷同样引发太平洋岛屿文明社会复杂性的衰退及欧洲大陆人类社会的普遍危机[ 4~ 6], 几十年到上百年的极端干旱被认为是导致玛雅文明崩溃的主要原因[ 3, 7, 8], 在欧洲过去2 500年的历史过程中, 罗马与中世纪繁荣时期对应于温暖湿润的夏季, 而公元250—600年, 气候变率的加大对应于西罗马帝国的崩溃及大迁徙时期的社会混乱[ 9]。但人类社会并未因气候变化的不利影响而停止前进的脚步, 而是在应对气候变化的过程中不断开拓创新、不断积累经验[ 10, 11], 从而取得了更大的繁荣。尽管由于社会的发展, 过去环境变化对社会经济影响的许多具体结果已不可能重现, 但历史事件所揭示的人类对气候变化影响的响应过程与机理对当今人类社会应对全球气候变化的重大挑战仍具有一般意义。历史上人类应对气候变化的经验和教训, 可以为应对以全球变暖为突出标志的现代及未来气候变化挑战提供宝贵的借鉴。过去全球变化(PAGES)研究的主题之一, 就是要通过认识过去人类—气候—生态系统在多时空尺度上的相互作用机制与过程, 来增强对当代气候变化影响与人类社会适应的理解[ 12]。

作为世界上四大文明古国之一, 中国人类活动与人地相互作用历史悠久, 在生产力不甚发达的历史时期, 以农为本的中国传统社会受到环境演变特别是气候变化的强烈影响。从我国丰富史料中有可能发掘到气候变化影响与人类响应过程的信息, 特别是近年来全球变暖及其可能影响问题日益受到关注, 国内对于历史时期气候变化的影响与适应研究日趋活跃, 成为中国在全球变化研究中的一个特色领域。本文基于对中国历史气候变化社会影响的已有研究成果, 归纳总结历史时期气候变化对中国社会发展影响的认识及其对现代的启示。

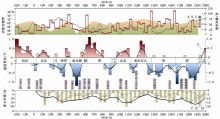

国内外很多历史学家注意到, 近3 000年来中国的人口和社会经济发展呈现周期性的兴衰波动, 被称之为“朝代循环”或“朝代更替”, 并被用来解释中国社会演化、经济兴衰等历史现象。这种社会经济波动在大多情况下被归因于社会因素。但同样存在另一个不容忽视的事实, 即我国历史上的社会经济波动与气候变化之间仍存在良好的对应关系, 气候的周期性波动可能在中国历史的周期性反复重演中扮演了重要角色。早在1932年, 我国著名地质学家李四光对中国战国后的内战进行统计, 发现存在明显的动乱—治乱周期, 并指出与气候变化可能有相当的关系[ 13]。过去数十年, 特别是近10年的研究进一步表明, 我国历史上的气候变化与社会经济波动之间的对应关系总体上表现为“冷抑暖扬”的特点(图1), 即暖期气候对我国是有利的, 历史上经济发达、社会安定、国力强盛、人口增加、疆域扩展的时期往往出现在百年尺度的暖期(如“中世纪暖期”、“罗马暖期”等);相反的情况则发生在冷期(如小冰期)[ 6, 11, 14~ 21]。

中国历史上的治乱周期和人口波动与冷暖变化存在显著的对应关系。过去2 000年中可称得上盛世、大治和中兴局面的的社会经济繁荣时期总共31个, 其中25个出现在气候较暖的时期或冷暖转换期中, 如文景之治、贞观之治、开元盛世等;7次大规模的国家动乱, 即两汉之交、三国两晋南北朝、五代十国、两宋之交、元末明初、明末清初、清末民初, 都发生在冷期中[ 17]。唐末至清初的70%~80%的战争高峰期均发生在冷期[ 28]。我国历史上人口显著减少的时期出现在寒冷期, 即使在人口数量虽存在显著趋势性变化的明清时期, 在小冰期中的寒冷阶段的人口也出现了显著下降[ 17]。气候变冷可能是触发我国历史上人口大规模南迁的重要因素, 魏晋南北朝、唐后期至五代十国、两宋之交3次大规模人口南迁, 均发生气候寒冷的时期[ 17, 29]。

粮食安全是人类生存的物质基础, 也是维系经济发展和社会系统稳定的基础, 在以农立国的古代中国, 气候变化的社会影响问题实质上可以归结为粮食安全问题, 一个区域内粮食安全的程度可以用来刻画社会系统的脆弱性, 即社会对气候变化的敏感性和响应能力取决于该区域人均粮食占有水平和社会对粮食供给的调节能力, 因严重饥馑引发的大规模动乱则意味着社会进入不稳定或高风险状态[ 30, 31]。气候变化直接影响粮食生产, 进而影响粮食供给, 直至动摇社会稳定性、产生一系列政治经济后果, 上述粮食安全主导的因果链是了气候变化影响从生产层次发展到社会层次的最主要途径。温暖气候背景会导致我国夏季风降水总体增多[ 32], 尽管这种总体增多可能会因空间差异而造成降水格局改变而引发更多的区域性旱涝灾害, 但在总体上, 特别是在北方地区有利农业生产条件的改善。西汉—五代农业偏丰的206~51 BC和591~960AD总体对应于百年尺度上气候偏暖时段, 偏歉的250BC—590AD总体对应于气候偏冷时段, 温度升高1℃, 粮食增收约0.75成[ 33];9~13世纪的中世纪暖期期间, 农耕区一直扩展到现今蒙古境内的漠北地区, 亚热带作物、冬麦类越冬作物的种植北界均较现代北移1~2个纬度, 物候提早一个候左右[ 17, 34]。暖期的气候总体有利于农业发展, 从而为社会更快发展提供更为优越的物质条件, 这是历史上“冷抑暖扬”特征形成的根本原因[6, 14~ 19, 30]。尽管历史上暖期的影响总体好于冷期, 但我国地域广阔, 不论在暖期还是冷期中都是有利和不利影响的地区并存。中世纪暖期中的北宋时期, 我国华北及北方农牧交错带相对湿润, 而江南地区则遭受干旱的威胁。两宋时期海面较现代高0.4~0.7 m, 长江口和杭州湾北岸在公元1175年之后的90年中4条海塘后撤重修导致土地损失面积 620 km²以上;太湖流域东流水势因海面上升受阻, 海岸后缘洼地出现空前严重的洪涝灾害, 滨湖地区的低田相继沦为水泽[ 16, 34]。

| 图1 秦汉以来中国气候变化及其影响[ 16]A.秦汉以来全国每30年发生战争的次数(资料源自文献[22]);B.秦汉以来黄河中下游地区米价指数曲线(每个朝代分别标准化, 30年分辨率。清朝以前由著者重建, 清朝(覆盖范围为全国)引自文献[23]);C.秦汉以来农牧交错带西段(呼和浩特至潼关一线以西)北界的变化(秦汉、魏晋南北朝、隋唐和明朝系著者重建, 其中450s至530s引自文献[24], 宋、元和清朝引自文献[25]);D.秦汉以来东中部地区(105°E以东, 25°~40°N)冬半年温度变化(分辨率为30年, 柱图代表相对于1951—1980年冬温均值的正、负距平值, 点线为60年滤波结果, 本曲线在文献[26, 27]基础上进行了修订;E.东汉以来东中部地区(105°E以东, 25°~40°N)每50年发生重大旱涝事件的年数(曲线分别为旱涝灾害(E)、重大旱灾(E1)和重大涝灾(E2)百年滑动平均历史时期气候变化影响“冷抑暖扬”的总体特征有助于人们更全面地认识全球变暖对我国的影响。20世纪暖期是过去2 000年中百年尺度的暖期之一[ 35], 虽然现代中国已进入工业化阶段, 社会经济状况与以农立国的历史时期有显著不同, 但历史上暖期影响的某些方面对现代仍有借鉴意义, 历史上暖期对社会发展有促进影响的基本事实可以帮助我们在了解气候增暖的负面影响时, 也要同时深入了解气候增暖的正面作用, 从而更有针对性的适应气候增暖。Fig.1 Impacts of climate change in China since the Qin Dynasty[ 16]A.The number of the war per 30 years since the Qin Dynasty( the data is from reference[22]); B. The rice price index in the middle and lower basins of the Yellow River since the Qin Dynasty(30 years resolution. The index in the Qing Dynasty is nationwide, from reference[23]); C. Changes of the north boundary of farmingpastoral zone(west to Hohhot-Tongguan) (the boundary in 450s~530s is from reference[24]; the boundaries in the dynasties of Song, Yuan and Qing are from reference[25]); D.Winter half year temperature change in easterncentral China (east of 105°E, 25°~ 40°N ) revised on the basis of references[26, 27] (30 years resolution, the bars represent positive or negative anomaly relative to the average temperature in winter in 1951-1980, dotted line is filtering result for 60 years); E. The years of severe drought and flood per 50 years in easterncentral China (east of 105°E, 25°~40°N) since the Eastern Han Dynasty(The lines are 100 years moving means for total(E), droughts (E1) and floods (E2), respectively) |

温暖的气候背景在总体上有利农业生产条件的改善, 从而在历史上推动社会的繁荣和人口的较快增长。然而盛世时期众多的人口也加大了社会对资源、环境的需求压力, 这种在暖期尚能承受的压力, 可能会因气候变冷导致农业生产力下降而凸显, 甚至突破土地承载力的极限, 给气候转冷(即使不是大幅度和长时期的降温)的不利影响留下了巨大隐患, 加之在暖期所建立的社会对气候变化适应系统效用在气候转冷中也往往难以充分发挥, 导致以农业为主体的社会系统弹性下降、处于高风险状态。18~19世纪之交由从暖到冷为主导的气候变化所引发的农业生产危机迅速波及经济、社会层次并将华北平原地区人地矛盾激化的时间提前约20年[ 31]。

季风气候的不稳定性使得我国气候灾害具有频率高、强度大的特点。发生在上述气候和社会发展背景下的重大气候灾害往往更易引发社会危机, 导致重大农民起义的爆发, 甚至成为社会动荡乃至朝代更替的导火索。这也是造成我国历史上百年尺度的冷暖变化与社会经济的衰落呈现同期性、盛世往往悄随“流火”而去的重要因素。如17世纪的小冰期寒冷阶段内崇祯大旱引发的李自成起义导致了明朝的灭亡, 19世纪小冰期的寒冷阶段内西南大旱引发的太平天国运动对清朝社会经济构成了重大打击[ 6, 17, 19, 28, 36]。

适应是历史时期人类应对气候变化挑战的主要手段, 中国古代人地关系思想的突出特色在于强调人与自然的和谐统一, 在承认环境对人类制约作用的前提下, 通过主动的适应求得社会发展[ 37]。适应不仅能够实现趋利避害的适应目标, 更为重要的是, 在适应过程中所建立起的生产技术和社会组织形式增强了人类应对气候变化的能力, 能够促进后续的社会发展进步。中国历史上发生气候寒冷时期的魏晋南北朝、唐后期至五代十国、两宋之交3次大规模人口南迁[17, 29], 带动了江南地区的开发和经济中心的南移, 使得我国能够在更广泛的空间上适应气候变化的影响。

我国地域广阔, 气候和社会经济区域差异显著, 不论在暖期还是冷期中都是有利和不利影响的地区并存, 因此需要因地制宜地适应气候变化。中世纪暖期中的北宋时期, 我国江南地区主要以干旱为主, 华北及北方农牧交错带则相对湿润;南宋蒙元时期, 东部地区普遍偏干。为适应中世纪暖期干湿变化的空间格局, 在变湿的华北地区北宋朝廷积极推广水稻种植。而在变干的南方, 自北宋时期开始积极推广占城稻和稻麦连种, 到南宋时, 长江流域的水稻产区已广泛种植了占城稻, 稻麦连种发展成为江南地区的一种广泛、稳定的耕作制度, 占城稻的引进与稻麦连作的建立是中国粮食生产史上的一次革命, 它们使得粮食生产受气候制约的影响渐趋减少[ 16]。两宋时期政府的政策指导对南方地区占城稻的推广与稻麦连种的形成起到了积极的促进作用。北宋朝廷特设置转运使具体负责引种推广占城稻。南宋一朝, 上至朝廷, 下至地方官, 几乎从未间断过推广种麦的努力;同时, 朝廷还出台了一系列经济优惠政策激励农民种植的积极性, 以达到抗灾保收, 以备在青黄不接或水稻歉收时解决民生问题[ 16]。

人类应对气候变化手段的选取主要取决于该手段的有效性和潜在的成本—收益之间的权衡, 当一种应对手段的调节能力达到其极限时, 便会被其他类型的手段所替代。每种应对手段都以一定的社会经济条件为基础, 并在时间和空间上均有一定的适用范围。在清代的华北平原地区, 1730年以前社会尚可以通过扩大耕地面积缓解当地人口压力, 对气候变化的不利影响并不敏感;1730s至1780s , 尽管区内耕地面积增长几乎停滞, 但在经济强盛和相对温暖的气候背景下, 政府赈济为主、移民东蒙为辅的适应手段使得社会在面对水旱灾害时仍具有很强的调节能力。自1790s以后华北平原地区开始对气候变化有较高的脆弱性, 其发生的前提条件是:①人口增加导致的人均耕地减少使粮食安全处于临界状态, 社会对粮食减产十分敏感;②政府对水旱灾害的救济水平不能满足社会应对危机的需求;③东蒙和东北作为华北移民目的地的作用因气候和政策影响受到限制。1790s至1850s, 面对气候由暖转寒及水旱频率的上升, 政府只能部分地赈济流民, 东蒙移民的饱和迫使流民目的地转向更远的东北地区, 清政府在东北开禁政策上的左右摇摆, 强化了华北平原气候变化的消极影响, 华北地区社会动乱事件开始增多;1860年后, 东北开禁政策的出台, 对释放华北平原地区的气候变化与人口压力, 缓解华北地区的社会矛盾起到了积极的作用, 开禁的东北接纳大量华北难民成为缓解华北地区气候变化影响的主要途径, 政府已丧失对灾民的救济能力, 华北社会大规模的动乱爆发[ 31, 38]。

我国历史气候变化影响的总体特征是“冷抑暖扬”, 历史上与百年尺度暖期(如“中世纪暖期”、“罗马暖期”等)相对应的历史时段, 社会经济均相对繁荣、兴盛, 而气候的不利影响在冷期(如小冰期)似乎表现得更突出。但与暖期相伴的社会快速发展会增加社会对资源、环境的需求压力, 导致社会脆弱性加大, 从而导致在百年尺度气候转冷与社会衰落背景下, 一旦发生重大气候灾害更易于引发更严重的社会危机。

适应是历史时期人类应对气候变化挑战的主要手段, 也是中国古代人地关系思想的突出特色。但历史上适应气候变化策略因时、因地、因主体而异;其中以政府为主导的主动因地制宜适应往往是应对气候变化的有效策略。

尽管对于气候系统影响社会经济系统以及社会经济系统各子系统相互作用有了一定的了解, 但受重建手段与方法的限制, 对气候变化引发历史兴衰的机制的解释仍比较模糊, 许多科学认识尚存在严重分歧。在考察气候变化与社会经济关系的时候需要保持严谨认真的态度, 具体的作用机制还需要进一步严谨认真的研究。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|