作者简介:李强(1978-),男,山东曹县人,研究员,主要从事岩溶生物地球化学研究.E-mail:glqiangli@163.com

针对2016年度国家重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变及综合治理技术与示范”之课题一“断陷盆地生态环境地质分异及石漠化演变机理”,旨在揭示喀斯特断陷盆地碳、氮、钙、水在生态系统中的迁移规律,阐明生态系统演替和石漠化演变过程及驱动机制。为此,选择蒙自盆地南洞地下河流域和泸西小江喀斯特盆地流域石漠化治理示范区,在对岩性、地形、地貌、生态水文、植被、社会经济、气象、土壤等因子分异特征研究的基础上,利用径流小区定位观测、同位素技术、生态化学计量学和模型模拟预测等技术手段,定量刻画典型流域植被与水文过程的交互作用,确立流域生态需水关键期及需水量,明确植被生态水文耦合过程对碳、氮、钙、水等物质传输的影响,评价生态系统碳固持能力,获取影响生态系统演替和石漠化演变过程的关键控制因素,预测生态系统演替和石漠化演变趋势,进而为喀斯特断陷盆地石漠化区面向生态的水资源合理配置和生态功能恢复提供理论依据。

First author:Li Qiang(1978-),male,Caoxian County, Shandong Province, Professor. Research areas include karst biogeochemistry.E-mail:glqiangli@163.com

According to the national key research and development program of China “Evolution, integrating treatment and technological demonstration of rocky desertification in karst graben basin”, the task of “ecological, environmental and geological differentiation of rocky desertification and its driving mechanism in karst graben basin” was to reveal the migration of carbon, nitrogen, calcium and water, as well as evolution process and driving mechanism of ecosystem succession and rocky desertification. In this respect, the factors of lithology, topography, ecology, hydrology, vegetation, socio-economy, meteorology, soil, etc. were studied in the demonstration areas of Mengzi and Luxi rocky desertification control. Moreover, the interaction between vegetation and hydrological processes in the typical watershed was established, and the critical period and water requirement of the ecological water demand in the watershed were established. The ecological and hydrological process of the vegetation, as well as nitrogen, calcium and water cycling, and the carbon sequestration ability of ecosystems were used to predict the evolution of ecosystem succession and rocky desertification. The results provided the theoretical basis for the rational allocation of ecological water resources and ecological restoration in rocky desertification area.

自第三纪以来, 云南地壳运动十分活跃, 在大面积隆升过程的同时, 还继承前期主干断裂发生不均衡运动, 形成滇东喀斯特高原众多的断陷湖盆[1]。其中, 面积达100 km2以上的滇东喀斯特断陷盆地有数十个, 主要分布在昆明、曲靖、宣威、开远、蒙自等地[2]。滇东喀斯特断陷盆地无锥、塔峰喀斯特地貌分布, 多为覆盖型和埋藏型喀斯特, 溶丘顶部的土层侵蚀流失后, 石芽出露, 常形成千姿百态的石林景观[3]。此外, 滇东喀斯特断陷盆地“ 盆— 山” 地形变化剧烈, 水文、气候、土壤等地理环境要素复杂, 植被立地条件差, 石漠化严重[4, 5]。

当前, 众多学者对喀斯特石漠化的成因机制机理等方面作了较为深入的研究, 认为气候、水文是长期、缓慢影响喀斯特石漠化形成、演变的重要驱动力, 人类活动使这一过程加重或加速[6]。然而以上研究侧重于定性分析, 定量研究明显不足, 并且对石漠化的时空分布规律和发展趋势认识不明确[7~11]。加之碳酸盐岩类型不同, 发生石漠化的几率和程度亦不相同, 以及对石漠化成因的环境地质背景一直缺乏足够的重视, 导致石漠化治理模式过分单一[11, 12]。

为了克服上述不足, 张宗祜等[13]早在1995年就提出以地球系统科学为指南, 利用生态环境地质学揭示石漠化演变机理。生态环境地质学作为地质科学一门新兴的分支学科, 将生态学、环境科学与地质科学相结合, 研究自然环境自身变化所引起的原生环境问题以及人类活动作用于周围环境所引起的次生环境问题[14]。为此, 研究与喀斯特生态有关的环境地质及其与人类活动的相互作用, 能从根本上提出合理有效的喀斯特生态环境保护、治理、预测和控制的方法和途径, 达到既充分利用有利的喀斯特环境, 又避免诱发新的不良喀斯特生态环境地质问题, 为合理有效地进行喀斯特石漠化综合整治提供科学依据。然而, 由于喀斯特生态环境地质研究牵涉到生态学、生物化学、环境化学、沉积学、第四纪地质学和地球化学等, 加之需要解决的问题错综复杂, 以至于喀斯特石漠化研究存在基础理论研究落后于实践活动、定量分析不足、基础数据采集工作欠缺和现有治理模式具有较大的局限性等问题[15~17]。

为此, 国家“ 十三五” 规划纲要仍将石漠化综合治理作为推进国家重点区域生态修复的主要内容, 并通过实施国家重点研发计划项目把喀斯特断陷盆地作为我国2016年度4个石漠化综合治理区之一。由于喀斯特断陷盆地生态环境地质系统类型复杂多样、区域分异明显[4, 5], 亟需揭示喀斯特断陷盆地碳、氮、钙、水在生态系统中的迁移规律, 阐明生态系统演替和石漠化演变过程及驱动机制, 为喀斯特断陷盆地石漠化综合治理提供技术支撑。蒙自盆地南洞地下河流域(石漠化范围逐步扩大恶化)和泸西小江喀斯特盆地流域(石漠化范围逐步缩小好转)作为滇东喀斯特断陷盆地石漠化集中连片分布区, 不但有裸露— 覆盖型喀斯特、地质环境类型多样、功能分区典型、人类生存与社会可持续发展需求迫切等特点[5, 18, 19], 而且还具有生态环境脆弱、石漠化及旱涝灾害较严重等特点[20]。为进一步加快石漠化治理步伐, 尽快恢复喀斯特断陷盆地石漠化区域的生态环境, 积极构建长江经济带生态屏障, 国家将南洞地下河流域和小江流域核心区中的蒙自市和泸西县纳入喀斯特石漠化综合治理工程规划区[21, 22]。为此, 本项目以喀斯特断陷盆地生态环境地质分异为切入点, 研究蒙自南洞地下河流域和泸西小江流域石漠化治理示范区因自然和人为因素双重作用引起的地质环境和生态环境变异特征, 该研究涉及以下内容:①生态环境地质可容负荷研究; ②监测研究; ③预警研究; ④实验研究; ⑤虚拟研究。在此基础上明确喀斯特断陷盆地生态环境地质的组成、结构与各要素功能、现代及其运动变化与未来发展趋势; 喀斯特断陷盆地生态环境地质问题产生的现代地质作用、地球动力作用与地球化学作用以及与其他因素的相互作用机制与模式。

本项目选取蒙自和泸西作为滇东喀斯特断陷盆地石漠化范围有逐步扩大恶化和逐步缩小好转趋势的地区作为研究区, 揭示断陷盆地生态环境地质分异及石漠化演变机理[5]。其中, 蒙自市位于红河哈尼族彝族自治州东部, 地跨23° 01'~23° 34'N, 103° 13'~103° 49'E。蒙自市总面积2 228 km2, 其中:山区面积1 683.8 km2, 占总面积的75.6%; 坝区面积544.2 km2, 占总面积的24.4%。2013年平均气温19.8 ℃, 年降雨量934.3 mm, 冬春干旱突出, 汛期大雨暴雨突出, 气象灾害频发。泸西县位于红河哈尼族彝族自治州北部, 地处103° 30'~104° 03'E, 24° 15'~24° 46'N。泸西县土地面积1 674 km2, 其中:坝区面积285 km2, 占总面积的17%; 山区面积808.2 km2, 占总面积的48.3%; 丘陵面积580.8 km2, 占总面积的34.7%。泸西县东北高、西南低, 最高海拔2 459 m, 最低海拔820 m, 县城海拔1 710 m。2013年平均气温15.8 ℃, 降水量859.3 mm。

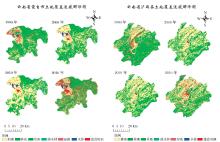

为了解研究区土地覆盖时空变化特征对滇东喀斯特断陷盆地生态环境地质分异的影响, 本项目利用蒙自市和泸西县1990年、2000年、2010年和2016年4期地表反射率数据年度合成产品(Landsat 7 ETM+/Landsat 8 OLI), 并运用最大似然监督分类方法进行土地覆盖类型划分(耕地、林地、草地、灌木林、湿地、水体和建设用地)(图1和表1)。结果表明:蒙自市和泸西县耕地和建设用地主要集中分布于盆地中地形相对平缓的区域(如蒙自市西北部、泸西县北部和中部), 而林地大片集中分布于地形起伏较大的山区。1996— 2016年蒙自市和泸西县耕地具有明显扩张趋势, 草地和林地减少, 空间上破碎化现象明显。在过去20年中, 蒙自市耕地面积增加20.20%, 林地面积则下降5.60%, 草地面积减少34.65%, 建设用地面积大幅增加, 增加217.57%, 水域面积仅增加1.54%; 与此同时泸西县耕地面积增加71.75%, 林地面积下降8.84%, 草地面积下降45.58%, 建设用地和水域面积分别增加29.75%和19.45%。

| 图1 蒙自市和泸西县喀斯特断陷盆地土地覆盖遥感解译图Fig.1 Integration of remote sensing data for land cover change in Mengzi and Luxi |

| 表1 蒙自市和泸西县喀斯特断陷盆地土地利用分类统计表 (单位:hm2) Table 1 Land-cover classification in Mengzi and Luxi(unit:hm2) |

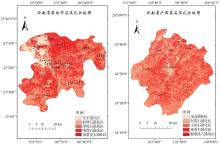

1987年和2000年遥感解译结果显示:蒙自市和泸西县分别呈现出石漠化范围有逐步扩大恶化和逐步缩小好转的趋势[5]。为进一步了解蒙自市和泸西县石漠化现状, 本项目利用2015年蒙自市和泸西县Landsat8 OIL多光谱遥感影像(30 m空间分辨率), 经过遥感影像预处理(辐射定标和大气校正)获得地表反射率数据。在此基础上, 提取石漠化遥感因子, 包括植被覆盖度、基岩裸露率以及坡度信息。其中, 植被覆盖度由归一化差异植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)计算得到; 基岩裸露率由归一化岩石指数(Normalized Difference Rock Index, NDRI)计算获取; 坡度信息则由数字高程数据(Digital Elevation Model, DEM)获取。在此基础上参考《云南省岩溶地区第二次石漠化监测实施细则》①, 通过阈值法对石漠化评价指标进行打分, 根据3项指标之和来划分石漠化等级:无石漠化、轻度石漠化、中度石漠化、重度石漠化和极重度石漠化(图2和表2)。结果表明:蒙自市和泸西县未发生石漠化区域所占面积均为12%左右, 即石漠化区域面积大约占据各自总面积的88%。蒙自市和泸西县石漠化等级均以重度石漠化为主, 分别占44.65%和35.52%。石漠化的发生与地形相关性大, 无石漠化区域集中分布于盆地中地形平坦的区域, 而重度和极重度石漠化集中分布于盆地中的中高山区。

| 图2 蒙自市和泸西县石漠化等级空间分布图(云南省林业厅.云南省岩溶地区第二次石漠化监测实施细则.2011.)Fig.2 Rocky desertification and spatial pattern of land use in Mengzi and Luxi |

| 表2 蒙自市和泸西县石漠化分级面积统计表 Table 2 Rocky desertification grade in Mengzi and Luxi |

在获取研究区土地覆盖时空变化特征和石漠化空间分布特征的基础上, 本项目还在蒙自南洞地下河流域和泸西小江流域石漠化治理示范区设置了典型径流小区, 进而为喀斯特断陷盆地石漠化区面向生态的水资源合理配置和生态功能恢复提供理论依据。其中, 蒙自南洞地下河流域从盆地至东山高原面设置了3个径流小区(图3a), 分别为蜈蚣山洼地1号径流小区, 海拔1 363 m, 坡向128° (图3b); 朵古村西2号径流小区, 海拔1 846 m, 坡向135° (图3c); 东山高原面朵古村牛耳坡径流小区, 海拔2 086 m, 为一相对封闭的落水洞小流域(图3d)。3个研究小区均分布T2g灰岩, 代表蒙自南洞地下河流域从盆地到高原面的生境, 通过阐明研究区土壤水、大气降水等分布规律和生态水文过程, 进而为揭示不同海拔高度内生态环境地质分异特征提供理论依据。此外, 1号径流小区实测小区灰岩出露率约65%(图3b), 土层浅、薄, 分布不连续, 覆被主要为杂草。2号径流小区(石土质坡地)面积200 m2(10 m× 20 m), 灰岩出露率约60%, 土层较厚, 覆被主要为零星分布灌木(车桑子)、杂草(图3b)。东山牛耳坡径流小区为一封闭的落水洞小流域(图3c), 洼地东坡为中至重度石漠化区, 石质坡地为主, 基岩裸露率大于65%; 洼地西坡为中度石漠化区, 土石质坡地, 基岩裸率约45%; 洼地底部有一落水洞, 为雨水的主要排泄通道, 也是区内水土流失的主要通道。

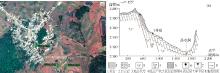

泸西小江流域石漠化治理示范区径流小区设在三塘乡湾半孔表层岩溶泉域系统内, 海拔2 200 m, 系统内有表层岩溶泉点4个, 流域面积1.9 km2(图4a)。径流小区内植被以云南松及灌丛为主, 基岩裸露, 土层浅薄, 分布不连续, 土壤以红壤为主。泉域出露地层为T2g泥晶灰岩、白云岩。径流小区内表层岩溶带普遍发育, 具有不连续且厚度不稳定的特点, 厚度一般小于5 m。由于地层岩性的不同, 其表层岩溶带结构亦有较大差别。三塘乡湾半孔表层岩溶水接受大气降水补给后, 总体上自北西向南东径流, 并在斜坡较平缓地带以表层泉形式出露, 最后表层岩溶水在洼地汇集, 出露一段距离后经落水洞流入岩溶管道参加区域深循环(图4b)。由于大气降水是表层岩溶水唯一的补给源, 因而表层岩溶水具有埋藏浅、悬挂于区域地下水面之上、补给途径短、就地补给就地排泄、季节性强的特点。此外, 三塘乡湾半孔表层岩溶泉还具有流量动态变化大、动态系数最大可达67.5 L/s(图4b中1号泉)、遇雨成泉、雨后不久即断流的特点。据2016年11月3日监测流量显示, 1号泉为2.25 L/s, 2号泉为2.4 L/s, 较2004年同期减少1/2左右。

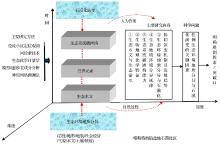

本研究的目标是通过定量刻画蒙自南洞地下河流域和泸西小江流域石漠化治理示范区植被与水文过程交互作用, 确立流域生态需水关键期及需水量, 明确植被生态水文耦合过程对碳、氮、钙、水等物质传输的影响。在此基础上, 解译喀斯特断陷盆地生态环境地质分异规律及其内在联系, 揭示喀斯特断陷盆地生态环境地质分异与石漠化协同演变机制、生态系统演替趋势, 进而为喀斯特断陷盆地石漠化区面向生态的水资源合理配置和生态功能恢复提供理论依据(图5)。主要研究内容包括以下5个方面:

(1) 断陷盆地生态环境地质分异的生态水文过程

通过描述植被— 水文过程的交互作用及其空间异质性, 利用δ 13C, δ 18O和δ D 稳定同位素技术确定植被水分来源及利用效率, 建立适用于断陷盆地生态环境地质分异的生态水文过程观测模型, 动态刻画植被与水文过程相互作用的各个环节, 预测断陷盆地生态环境地质分异对流域生态水文过程的影响。在此基础上, 确立喀斯特断陷盆地石漠化流域的生态需水关键期及需水量。

(2) 断陷盆地生态环境地质分异的生物地球化学特征

利用生态化学计量学手段着重分析植物— 土壤界面碳、氮、磷等关键营养元素的变化规律及其传递机制, 探讨植被生态水文过程与植物— 土壤系统的内在联系。基于碳、氮、磷等关键营养元素的生态化学计量学特征, 研究喀斯特断陷盆地石漠化区植物功能性状和代谢产物积累特征, 揭示喀斯特断陷盆地石漠化区优势植物的生理生态调节机制及其限制因子。

(3) 断陷盆地生态环境地质分异的生态系统碳固持能力

喀斯特生态系统演替和石漠化演变过程中, 生态系统碳固持的异质性与植被水文过程相耦合。为此, 本项目通过估算植物— 土壤系统的碳交换过程和碳库动态, 明确植物— 土壤系统碳固持能力对植被恢复的响应机制。

(4) 断陷盆地的生态地质环境分异规律

获取喀斯特断陷盆地石漠化区景观格局的时空演变特征, 结合生态水文数据、关键营养元素的生态化学计量学特征、生态系统碳固持能力、岩性、地貌、社会经济等因子, 分析和掌握断陷盆地生态环境地质分异规律, 明确影响断陷盆地生态环境地质分异的关键因子, 通过对生态环境地质各要素演化的预测, 为喀斯特断陷盆地石漠化区各要素资源转化为经济效益、社会效益和生态效益服务。

(5) 断陷盆地生态环境地质分异与石漠化协同演变机制及趋势

基于上述研究结果, 以时间序列为时间坐标, 以喀斯特断陷盆地生态环境地质分异为空间坐标, 研究喀斯特断陷盆地石漠化演变过程及其与断陷盆地生态环境地质分异的协同演变机制。充分发挥现代定量遥感技术, 利用土壤有机碳δ 13C 指示C3和C4植被演替历史, 利用137Cs测定C3和C4植被覆被变化下的土壤流失/漏失量, 结合断陷盆地的生态环境地质分异规律, 明确喀斯特断陷盆地石漠化演变过程。进一步结合植物与土壤微生物多样性调查结果, 利用神经网络(Peltarion Synapse)[23]明确喀斯特断陷盆地石漠化成因, 预测其发展趋势, 为实现当地生态环境的可持续发展提供依据。

通过揭示喀斯特断陷盆地石漠化区碳、氮、钙、水在生态系统中迁移规律, 阐明生态系统演替和石漠化演变过程及驱动机制, 项目预期成果如下:

(1) 明确地质— 气候制约的断陷盆地生态系统物质循环过程, 填补相应知识空白

针对断陷盆地急剧变化的地形、气候变化特点及“ 盆— 山” 共存的生态环境地质分异特征, 以生态水文过程为主线, 综合岩溶学、生态学、水文学、地质学、地球化学、土壤学、遥感科学等学科理论和研究手段, 系统开展生态水文及其耦联的碳、氮、钙、水循环过程研究, 阐明断陷盆地生态环境地质分异规律, 明确喀斯特断陷盆地石漠化区面向生态的水资源配置模式和生态治理综合效益, 丰富和完善喀斯特生态学理论。

(2) 解译断陷盆地石漠化演变机制及发展趋势

石漠化演变是一种过程, 是植被、基岩、土被等多种地表覆盖要素的综合反映, 加之断陷盆地生态环境地质具有高度异质性特征。充分利用现代定量遥感技术, 结合同位素技术、生物多样性指标, 判定喀斯特断陷盆地石漠化成因, 预测其发展趋势, 为实现当地生态环境的可持续发展提供依据。

为此, 通过揭示驱动断陷盆地生态环境地质分异的关键因子, 明确喀斯特断陷盆地石漠化成因, 预测喀斯特断陷盆地石漠化发展趋势, 并以论文的形式呈现成果(学术论文48 篇, 其中SCI 论文18 篇), 进而为开展喀斯特断陷盆地石漠化区面向生态的水资源配置和生态恢复提供科学支撑。

致谢:感谢课题组全体科研人员的付出和支持。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|