作者简介:尹碧文(1992-),女,黑龙江七台河人,硕士研究生,主要从事双台风相互作用研究.E-mail:biwenyin@163.com

利用台风最佳路径资料以及NCEP全球再分析资料,采用客观判定标准对1951—2014年西北太平洋2类双台风活动进行识别及气候特征分析,并对典型类双台风活动极值特征给出合适的解释。当2个台风之间距离 d≤1 800 km时被定义为双台风活动;双台风活动又划分为典型类双台风和非典型类双台风。双台风活动的主要气候特征如下:1951—2014年西北太平洋一共出现699对双台风活动,其中典型类双台风和非典型类双台风分别为446对和253对,分别占到63.8%和36.2%;典型类双台风对比例随过程最短距离减小而增大,非典型类双台风对比例随过程最短距离减小而减小。典型类双台风过程相互靠近速度最大时刻,双台风对主要表现为东—西向分布,正好受副高南侧东风气流控制,有利于东台风快速靠近西台风;典型类双台风过程逆时针互旋角速度最大时刻,双台风对主要呈东北—西南或东北东—西南西向分布,并位于副高西侧和西南方主要受东南风为主控制,有利于双台风的逆时针互旋。

*Corresponding author:Ren Fumin(1968-),male,Liping County, Guizhou Province, Professor. Research areas include typhoons and extreme events.E-mail:fmren@163.com

First author:Yin Biwen(1992-),female,Qitaihe City,Heilongjiang Province,Master student. Research areas include interactions of binary cyclones.E-mail:biwenyin@163.com

Based on typhoon best track data of China Meteorological Administration and NCEP global reanalysis data, this study analyzed the characteristics of binary tropical cyclones (TC) in the Northwest Pacific Ocean during 1951 to 2014 by using the objective determine standard. When the distance between the two TCs d≤ 1 800 km, they are defined as binary tropical cyclones or binary typhoons. And binary typhoons are divided into two different types which are typical binary typhoons and atypical binary typhoons. The climatic characteristics of binary tropical cyclones are as follows: There were 699 pairs of binary typhoons in Northwest Pacific Ocean during 1951 to 2014. In these cases, there were 446 pairs of typical binary typhoons and 253 pairs of atypical cases, occupying 63.8% and 36.2%, respectively. The proportion of typical cases increased with the shortest distance decreasing, while the proportion of atypical cases decreased with the shortest distance decreasing. When the speed of typical binary typhoons moving towards each other reached the peak, binary typhoons mainly showed the east to west direction. At this time, typhoons were controlled by easterly stream of the southern edge of the subtropical high. In this situation, the east typhoon moved toward the west typhoon quickly. When the anticlockwise angular velocity of typical binary typhoons reached the peak, binary cases distributed northeast to southwest or east-northeast to west-southwest, appearing in west and southwest edge of the subtropical high and mainly being controlled by southeasterly stream, thus benefiting the anticlockwise rotation between the typical binary typhoons.

“ 双台风相互作用” 最早被日本气象学家Fujiwhara(藤原)所关注, 是指2个气旋性涡旋在较近距离内表现为逆时针互旋且彼此逐渐接近的现象[1, 2]。双台风相互作用是造成复杂台风路径的重要原因之一, 可导致两者的气旋性互旋、相互吸引、排斥或者热带气旋的停滞打转现象, 这往往给预报工作带来很大困难[3]。因此, 双台风相互作用一直是大气科学界研究的一个重要课题。需要指出的是, 本文所提“ 台风” 包括所有级别的热带气旋。

针对双台风相互作用, 不少研究给出了相关分析。Brand[4]指出双台风的旋转依赖于其中心距离, 发现距离1 296.4 km以内, 双台风相互作用明显, 且这种相互影响效应与其大小、结构、强度以及所处的环境场有关。包澄澜等[5]得出, 当双台风距离d< 7纬距时, 藤原效应起主要作用; 7< d< 15纬距时, 环境流场起主要作用; d> 15纬距, 不适用藤原效应。阮均石等[6]和包澄澜等[7]指出, 当双台风距离d< 15纬距, 而东台风又处于西台风的东北方位, 且2个台风的强度又相近时, 更容易出现明显的气旋式互旋, 这种互旋包含着环境流场引导气流的作用。王玉清等[8]研究得出当双涡间距离小于某临界距离时才会出现藤原效应, 而这一临界距离取决于涡旋结构及双涡相对强度。罗哲贤等[9]指出在一定的参数范围内, 副热带高压南侧东风气流的双台风作用导致台风路径的移向突变和移速突变。吴限等[10]对59年来西北太平洋双(多)台风相互作用现象进行了统计分析, 得出7种相互作用类型, 并得到各类型平均回归路径。Xu等[11]研究发现台风“ 天鹅” 对于“ 莫拉克” 强度及其产生的暴雨有重要贡献。Xu等[12]认为台风“ 宝霞” 的强度对“ 桑美” 的强度、结构、路径有明显影响; 水汽输送是双台风相互作用中一个关键的过程。徐洪雄等[13]通过诊断分析发现“ 莫拉克” 与“ 天鹅” 移动过程中存在双台风涡旋互旋、吸引与合并现象; 由双台风涡度、风场三维结构, 发现演变过程中双台风的涡度、动能强度呈反向变化关系, 在双台风生消过程中, 动能、位涡场分布存在显著“ 连体” 通道特征。针对1323号强台风“ 菲特” 极端降水的成因, 多项研究[14~16]指出了超强台风“ 丹娜丝” 在水汽输送上的重要贡献。

以上对双台风相互作用的统计研究时间区间较短, 在双台风判定上存在较大的主观性, 且有多种双台风定义标准。本文根据任福民课题组最新研究提出的双台风活动客观判定标准(详见“ 2.2概念及定义” )对1951— 2014年西北太平洋上典型和非典型2类双台风进行识别, 给出2类双台风活动的主要气候特征, 并对典型类双台风活动极值特征及可能成因进行分析和讨论。

考虑本文双台风活动气候特征研究之后将重点关注双台风活动对中国降水的影响, 故采用中国气象局上海台风研究所1951— 2014年西北太平洋热带气旋最佳路径资料, 包括每6小时的中心位置、中心附近最大风速和最低气压数据; NCEP全球再分析月平均数据集, 包括1951— 2014年全球月平均位势高度场等资料, 空间分辨率为2.5° × 2.5° 。

为便于描述, 相关概念及定义如下:

双台风共存是指西北太平洋上, 同时出现2个台风的现象。过程最短距离是指双台风共存期间2个台风之间距离的最小值。过程相互靠近速度最大值为双台风共存期间2个台风相互靠近速度的最大值。过程逆时针互旋角速度最大值为双台风共存期间2个台风逆时针互旋角速度的最大值。

根据1951— 2014年西北太平洋2套热带气旋资料集(中国气象局上海台风研究所资料集和JTWC资料集)双台风共存期间两者间距离、互旋角速度和6小时距离变化量的客观分析(详细分析过程将另文讨论), 取得了较一致的结果, 得到双台风判定客观标准如下:2个台风之间距离小于等于1 800 km(d≤ 1 800 km)时视为双台风活动; 双台风活动发生时间定义为两者距离首次小于等于1 800 km的时间。双台风活动又分为典型类双台风和非典型类双台风。

典型类双台风是指双台风活动期间两者同时表现出彼此相互靠近且逆时针互旋的现象, 即同时满足:

△ d< 0 (1)

r> 0 (2)

式中:d代表某时刻这2个台风的距离(单位:km), 即某时刻2个台风地理位置之间连线的长度。△ d代表6小时距离变化量(单位:km/6 h), 即某时刻2个台风连线长度与前一时次2个台风连线长度之差; 当Δ d< 0时为2个台风逐渐相互靠近, 此时Δ d的绝对值大小可代表双台风相互靠近速度(单位:km/6 h); 而当Δ d> 0时为2个台风逐渐相互疏远。r代表这2个台风的互旋角速度, 即6小时两者连线与x轴夹角的变化量(单位:° /6 h); 当r> 0时为逆时针互旋, r< 0时为顺时针互旋。

非典型类双台风则指双台风活动期间始终未同时出现两者相互靠近且逆时针互旋的现象。非典型类双台风活动的存在主要是由于环境流场等因素的影响超出了双台风相互作用, 因而在表象上未能完全体现双台风相互作用的特点, 即典型类双台风所满足的条件。

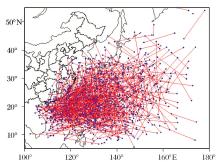

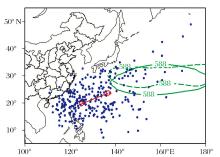

根据定义, 1951— 2014年西北太平洋一共出现699对双台风活动。其中, 典型类双台风和非典型类双台风分别为446对和253对, 分别占到63.8%和36.2%。为了表征双台风活动, 示意标出2个台风所在地理位置并给出它们之间的连线。图1 给出1951— 2014年西北太平洋双台风活动过程最短距离时刻2个台风位置及连线地理分布。可以看出, 双台风活动主要出现在110° ~150° E和10° ~30° N的洋面上; 频发区集中在南海北部和菲律宾以东洋面, 中国台湾岛亦包含在内。

图2给出1951— 2014年西北太平洋2类双台风对比例— 过程最短距离分布, 其中横坐标的统计区间为100 km。

图2显示, 典型类双台风对比例随过程最短距离减小而趋于增大, 从1 800 km的29.7%迅速增大到500 km的94.7%左右, 其中300 km以内达到100%; 非典型类双台风对比例随过程最短距离减小而趋于减小, 从1 800 km的70.3%迅速减小到500 km的5.3%左右, 其中300 km以内没有非典型双台风活动。2条比例曲线交叉于1 300~1 600 km。

图2还显示存在一个奇异点, 即对于过程最短距离小于100 km时, 出现一个非典型类双台风对。分析发现, 此非典型类双台风对为1960年序号为20的热带低压和序号为21的6015号强台风“ Bess” , 其过程最短距离为10.3 km。根据已有研究[17]对台风平均定位误差(17.1 km左右)的认识, 该双台风对的可信度很低, 原因主要是由于台风资料整编过程中可能存在的问题[18]。

图3给出1951— 2014年西北太平洋2类双台风对频次年际变化。统计显示, 典型类双台风共446对, 平均每年6.9对; 非典型类双台风共253对, 平均每年3.9对。

从图3可以看出, 典型类双台风对频次高值期出现在1955— 1973年, 如1960年16次、1966年18次、1967年17次和1970年16次等; 非典型类双台风对频次高值期出现在1956— 1967年, 如1956年11次、1960年12次和1967年16次等。典型类双台风对频次低值期出现在1974— 2014年; 非典型类双台风对频次低值期出现在1968— 2014年; 2005年和2014年未出现典型类双台风活动; 2006年和2013年未出现非典型类双台风活动。

图3还显示, 1994年是典型类双台风对频次低值期出现异常大值的年份, 频次高达16次。逐一检查当年的典型类双台风对发现, 1994年台风个数较其他年份偏多, 多达39个; 其中个别台风生命期特别长, 如序号为8的9407号台风“ Walt” , 其生命期接近15天, 分别与多个台风(如9409号台风“ Yunya” 、9408号台风“ Zeke” 、序号为12的台风和9412号台风“ Brendan” )构成典型类双台风活动。上述因素导致1994年典型类双台风对频次异常偏高。

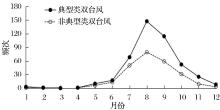

根据前面关于双台风活动发生时间的定义, 统计得出1951— 2014年西北太平洋2类双台风对频次季节变化(图4)。可以看出, 2类双台风对频次季节变化均表现为单峰型季节分布特征。一年当中发生的双台风活动几乎都出现在5~11月, 典型类为433次, 占全年的97.1%; 非典型类为247次, 占全年的97.6%。其他月份仅仅发生几次或从未发生过双台风活动。双台风活动盛期主要在7~9月, 2类双台风对频数极大值均出现在8月, 分别为典型类147次和非典型类79次。双台风活动的上述特征与西北太平洋台风季节特征基本一致。

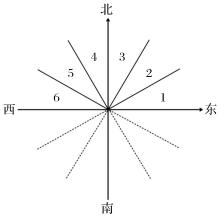

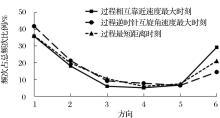

图5为双台风连线方向的划分示意图。在直角坐标系中, 2个台风的连线及其延长线在第一和第二象限与X轴正方向(东向)的夹角大小在0° ~180° 之间。将0° ~180° 六等分:角度0° ~30° 、30° ~60° 、60° ~90° 、90° ~120° 、120° ~150° 、150° ~180° , 分别命名为方向1(东北东— 西南西)、方向2(东北— 西南)、方向3(东北北— 西南南)、方向4(西北北— 东南南)、方向5(西北— 东南)及方向6(西北西— 东南东)。

双台风的3个参量:△ d(6小时距离变化量)、r(6小时互旋角速度)和d(相距距离)在双台风活动过程中不断变化, 对其进行统计, 可得到每对双台风的过程最大相互靠近速度、过程最大逆时针互旋角速度和过程最短距离。统计发现, 双台风过程最大相互靠近速度频次为单峰型分布, 峰值出现在100~200 km/6 h; 过程最大逆时针互旋角速度频次亦为单峰型分布, 峰值在10° /6 h。

对上述3个参量极端状态时刻2个台风所在地理位置的连线所处方向频次进行统计, 得到三参量极值状态下不同方向— 双台风对频次占比分布(图6)。可以看出, 三者在方向1(东北东— 西南西)占比均为最大, 占比高达35.7%~41.7%, 而方向4(西北北— 东南南)和方向5(西北— 东南)占比最小, 为4.9%~7.6%。进一步分析发现, 过程相互靠近速度最大时刻和过程最短距离时刻的双台风对频次不仅在占比最大值方向即方向1的占比值十分接近(分别为35.7%和36.1%), 而且它们的占比次大值方向同为方向6(西北西— 东南东), 数值分别为29.1%和20.9%; 综上, 两者的占比最大值方向(方向1)和次大值方向(方向6)合并考虑, 实质为东— 西向, 累积占比分别达到64.8%和57.0%。同时不难看出, 过程逆时针互旋角速度最大时刻的占比最大值方向(方向1)的占比高达41.7%, 占比次大值方向为方向2, 其占比为21.1%; 2个方向合并考虑即为0° ~45° 方向, 累积占比为62.8%。

如何理解台风活动的这些极端行为?为了理解这些问题, 进一步做了如下的分析。

| 图6 三参量极值情况下不同方向— 双台风对频次占比分布Fig.6 The distribution of frequencies’ proportions of paired binary typhoon under the different direction in case of extreme value of three parameters |

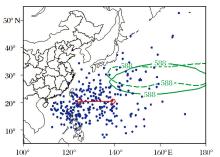

图7给出过程相互靠近速度最大时刻占比值前2位方向(合并为“ 东— 西向” )的2个台风连线的中点位置(实心点所示); 双台风平均位置和平均连线位置(空心点及连线), 其中“ 平均” 是指双台风之东、西台风的位置分别取平均; 同时给出500 hPa上的588 gpm等高线。占比最大值方向(方向1)和次大值方向(方向6)合并考虑, 实质为东— 西向, 其累积占比达到64.8%。可以看到, 8~9月双台风位置大多分布在副高南侧及西南方; 双台风平均位于124.5° E、20.3° N(西台风)和139.3° E、20.4° N(东台风), 呈东— 西向分布; 而副高南侧的气流以东风为主。这种配置形势非常有利于双台风中的东台风向西加速移动, 而西台风由于远离副高和受东台风的阻隔作用, 受副高的影响相对较小, 从而有利于双台风快速靠近。进一步, 也不难理解, 这种配置形势也十分有利于双台风活动过程最短距离的出现。

图8为过程逆时针互旋角速度最大时刻占比值前2位方向(合并为“ 0° ~45° 方向” )2个台风连线的中点位置(实心点所示); 双台风平均位置和平均连线位置(空心点及连线), 其中“ 平均” 的处理同图7; 同时给出500 hPa上的588 gpm等高线。占比最大值方向(方向1)和次大值方向(方向2)合并考虑, 为0° ~45° 方向, 其累积占比达到62.8%。可以看到, 8~9月双台风位置大多分布在副高西侧和西南方; 双台风平均位于125.0° E、19.7° N(西台风)和137.0° E、23.7° N(东台风), 呈东北东— 西南西向分布(方向1); 而副高西侧及西南侧的气流以偏东南风为主。这种配置形势非常有利于双台风中的东台风在东南风的推动下向西北方向移动, 而西台风由于远离副高和受东台风的阻隔作用, 从而利于推动双台风逆时针互旋。

综合以上分析, 小结如下:

(1) 1951— 2014年西北太平洋一共出现699对双台风活动。其中, 典型类双台风和非典型类双台风分别为446对和253对, 分别占到63.8%和36.2%。典型类双台风对比例随过程最短距离减小而趋于增大, 从1 800 km的29.7%迅速增大到500 km的94.7%左右, 其中300 km以内达到100%; 非典型类双台风对比例随过程最短距离减小而趋于减小, 从1 800 km的70.3%迅速减小到500 km的5.3%左右; 2条比率曲线交叉于1 300~1 600 km。

(2) 双台风活动主要出现在110° ~150° E、10° ~30° N的洋面上; 频发区集中在南海北部和菲律宾以东洋面, 台湾岛亦包含其中; 双台风活动盛季一般出现在8~9月。

(3) 典型类双台风过程相互靠近速度最大时刻, 频次占比最大值方向和次大值方向其累积占比达到64.8%, 双台风对总体表现为东— 西向分布, 正好受副高南侧东风气流控制, 有利于东台风快速靠近西台风。典型类双台风过程逆时针互旋角速度最大时刻, 频次占比值前两位方向其累积占比达到62.8%, 双台风对主要呈东北— 西南或东北东— 西南西向分布, 并位于副高西侧和西南方主要受东南风为主控制, 有利于双台风的逆时针互旋。

根据双台风客观判定标准, 本文明确将双台风活动划分为典型类双台风和非典型类双台风, 是与之前的研究最大的不同之处。典型类双台风即传统意义上满足“ 逆时针互旋且彼此逐渐接近” 的双台风活动; 而此前一些研究中提及的在较近距离内却并不满足“ 逆时针互旋且彼此逐渐接近” 这一双台风相互作用表象的现象被明确划分为非典型类双台风, 此类双台风活动主要是由于环境场的作用超过了双台风相互作用而未能表现出“ 逆时针互旋且彼此逐渐接近” 。需要指出的是, 本文双台风活动客观判定标准主要是依据2个台风中心之间距离是否小于等于1 800 km这一阈值来进行判定, 当某个台风在其生命期的不同阶段与多个台风之间分别满足该条件时, 将分别判别为不同的双台风对; 特别地, 对于多个台风同时出现的情形, 可能会判别为同时存在为多个双台风对。对于多台风活动与双台风活动的关系问题, 有待于进一步深入研究。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|