作者简介:张平松(1971-),男,安徽六安人,教授,主要从事应用地球物理勘探的教学和科研工作.E-mail:pszhang@sohu.com

浅部煤炭资源枯竭使得深部开采已进入实施阶段,而深部煤层所处地质环境较为复杂,开采过程中多受到底板灰岩承压水的威胁,解决突水问题的关键是有效查明底板岩层的破坏机理。国内外相关学者对此进行大量研究,其中地球物理手段在底板岩层破坏探查中取得良好效果。在采场底板岩层破坏测试研究现状分析的基础上,详细论述了电法、电磁法、地震法以及新技术布里渊散射光时域反射测量技术(BOTDR)的方法原理及其在底板变形破坏探查方面的应用现状,分析了不同探查方法技术的特点,揭示其在应用中存在的影响因素及不足,提出采场底板全空间、多参数、实时监测的思路,开发底板岩层井上下一体化动态监测预警系统,对采煤面底板岩层变形与破坏过程岩水条件探查技术的发展方向进行了展望。

First author:Zhang Pingsong(1971-),male,Liuan City,Anhui Province,Professor. Research areas include teaching and research work of geophysics exploration.E-mail:pszhang@sohu.com

*Corresponding author:Sun Binyang(1992-),male,Huainan City,Anhui Province,Master student. Research areas include engineering and environmental geophysical exploration.E-mail:binyangsun1993@163.com

The exhaustion of coal resources in the shallow part has made deep mining enter into the implementation stage, however the geological environment of deep coal seam is relatively complex; the mining process is threatened by confined water in the basal limestone while the key point of solving water inrush is to check the fracture mechanism of floor strata. A large number of scholars both at home and abroad have explored this issue and the geophysical method has achieved a good effect in probing floor strata. Based on research status analysis of stope floor strata fracture, this paper stated the technological principles of electrical method, electromagnetic method, seismic wave method and new technology-Brillouin Optic Time-Domain Reflectometer (BOTDR) and their application status in probing basal deformation and fracture, and analyzed technical features of different probing methods. It revealed the influencing factors and deficiencies in their application, proposed the idea of total space, multiple parameters, real-time monitoring of stope floor, developed integrated dynamic monitoring alarming system of basal stratum and looked into the development direction of rock water detection technology during the process of coal mining floor strata deformation and fracture.

我国浅部煤炭资源逐渐枯竭, 开采深部资源具有重要意义[1, 2]。深部煤炭利用开采, 将面临诸多地质灾害(矿井突水、瓦斯、煤与瓦斯突出、高地温、高地压等), 其中尤以矿井突水造成的各类损失最为严重。我国华北、华东含煤地层基底为奥陶系巨厚灰岩层, 当近距离开采承压水上煤层时, 由于采动效应的影响致使原始应力平衡状态被打破, 形成采动破坏带, 一旦其破坏深度大于有效隔水层厚度形成导水通道必将发生底板水害[3~5]。因此, 为了安全高效地利用深部煤炭资源, 需掌握工作面生产过程中煤层底板的破坏特征。目前, 围绕回采工作面底板破坏所开展的理论和方法研究主要集中在基础理论、相似模拟试验、数值模拟、原位测试等几个方面。较为成熟的理论有突水系数法、岩— 水应力关系法、底板“ 下三带” “ 下四带” 、原位张裂与零位破坏理论、薄板模型和关键层理论等[6~11], 上述理论在煤层回采工作面底板破坏研究中发挥极大的作用。但其主要从宏观角度对底板破坏深度和发育规律开展研究; 对于构造简单、埋深较浅的开采煤层模拟试验具有较好的适用性, 当开采深部煤层时地应力增大、构造复杂, 将难以模拟实际情况; 原位测试技术包括钻孔注水测试法、钻孔成像及地球物理探测方法[12, 13], 其中物探技术手段具有施工方便、快速检测、成本较低等优点, 近几年被广泛应用于底板破坏深度测试及规律探究。

对于回采工作面底板破坏深度探查所利用的物探手段主要可分为三大类:电法、电磁法和地震法, 为了准确判断底板破坏深度及其发育规律, 消除突水威胁提高安全生产效率, 通常会针对特定的矿井地质条件选取合适的物探测试技术, 获取物性参数并结合其他相关地质条件对底板破坏进行综合评价。作者根据多年积累的关于回采工作面底板破坏探查方法的研究成果, 结合大量国内外相关文献, 逐一阐述电法、电磁法、地震方法及布里渊散射光时域反射测量技术(Brillouin Optical Time Domain Reflectometer, BOTDR)的原理、工程应用等, 并综合评价目前相关物探测试技术的优缺点, 提出采场底板空间多参数综合监测的思路, 力求使得回采工作面底板破坏探查更为精确[14~16]。

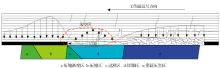

煤层工作面在回采过程中, 顶底板及巷道围岩应力状态受采动效应、构造应力、自重力等影响将经历周期性的变化。由于煤体的开挖, 在回采工作面前方顶板岩体自重应力将转移到前方未采区, 从而形成应力集中区导致底板受力加剧成压缩状态, 此时底板应力将大于原岩应力; 工作面后方采空区底板岩体处于卸压状态, 在一定深度范围内的岩层将产生层间水平和竖向裂隙, 此时底板岩层将处于底鼓膨胀状态; 随着工作面的推进, 后方采空区顶板岩层将发生垮落, 冒落煤矸石将充填开挖的空间, 此时底板岩层将处于压缩状态[17~20]。工作面回采过程中, 煤岩体受力情况如图1所示, 由此会造成相应岩煤层的地质地球物理性质变化, 这是进行地球物理探查应用的基础。

采动过程中工作面前方底板岩层因压缩导致原始空隙、孔隙逐渐收敛, 岩石电阻率相对原始状态将有所降低, 但整体变化不大。采空区底板上方卸压产生底鼓膨胀, 使得压缩致密的裂隙扩张, 在采空区不含水的情况下岩石电阻率将大幅增大, 如若采空区顶板淋水则扩张裂隙将充水从而电阻率降低。当顶板岩石垮落充填采空区, 底板将重新压实又从膨胀状态转为次级压缩状态, 此时电阻率将增大。因此当底板岩层经历压缩— 膨胀— 压缩的动态变化过程中, 岩石电阻率也发生降低— 增大或减小(考虑裂隙充水情况)— 增大的相应变化[21~23]。当工作面回采过后一段距离底板岩体逐渐稳定, 电阻率也将处于一定范围内保持恒定。

声波在传递过程中因岩性差异速度将有所不同, 即便是同一岩体内部裂隙发生变化波场响应特征也将改变。原岩应力状态的波场为初始正常背景值, 随着工作面的回采前方底板受压、岩体致密波速将增大; 悬顶卸压底鼓膨胀内部产生大量裂隙, 结构面陡增, 波速降低, 岩体破坏越严重波场反映越强烈; 随着工作面的推进, 采空区逐渐充填, 底板岩层再次压缩, 裂隙将有所闭合, 波速也将增大, 但相对于初始背景值还是较低, 因为岩体已发生破坏[24]。因此, 底板岩体应力场发生增大— 减小— 增大时, 波速也随之发生相应的变化。

工作面回采过程中底板将经历超前压缩— 卸压底鼓膨胀— 重新压实再次平衡, 此动态变化过程中底板岩体应力将发生不同程度的变化。近底板岩层发生变形的程度较深部更加严重, 反映其岩体所处应力场变化较大。因此可简单地理解为应力越大则岩体破坏越严重, 据此可以判定底板破坏深度范围。

由多场响应关系可得:相关地球物理探测技术具有良好的物性基础, 可对工作面底板破坏深度进行有效探测。目前, 较为广泛使用的物探手段有电法(高密度电法、双巷并行电法(改变常规电法的测量方式, 分为AM和ABM 2种采集方式)、钻孔电阻率CT法等)、电磁法(瞬变电磁、地质雷达等)、地震法(震波CT、巷道反射波、微震等)及分布式光纤传感测试技术等。

电法勘探[25]主要是以岩(矿)石之间的导电性、电化学活动性、介电性等差异为基础, 探测与之相关的视电阻率等参数并通过软件进行反演得到目标体电场分布情况, 从而解决相关地质问题。常规电法勘探以电测深和电剖面为主, 如AB电极供电、MN电极测量电位差, 其采集方式较为复杂, 工作量大, 数据量少。相关学者进行大量试验, 研究出一系列适用于大型工程的电法设备及采集方式。

3.1.1 高密度电法勘探

高密度电法勘探[26, 27]集电测深和电剖面于一体, 采用一次布置电极, 实现数据采集和跑极的自动化, 因此相对常规电阻率方法来说具有防止因电极移动而引起的故障和干扰, 可获得二级、三级等多种装置的视电阻率剖面图, 进行实施数据处理等优点。目前, 高密度电法已广泛应用于工程勘察、地裂缝测试、矿井构造及水害探查等, 如王书民等[28]将高密度电阻率法应用于考古; 张卜文[29]利用高密度电阻率探测煤层工作面内构造; 祁民等[30]应用高密度法探测煤层采空区的赋存状态。

采煤工作面进行底板破坏深度探测时, 由于底板卸压破坏突水具有滞后性, 因此在采掘工作面前方回风顺槽(运输顺槽)底板施工钻孔, 埋设一定数量的电极。根据现场实际地质情况, 一般在工作面前方30 m或以上布置观测系统, 随着工作面的推进, 推过监测系统50 m或以上时结束观测。后期根据现场采集数据进行反演计算得到电阻率变化, 基于电性差异判断底板破坏深度及发育规律。刘盛东等[31]采用高密度电法有效监测煤层上覆岩层破坏特征; 董春勇等[32]利用高密度电阻率法对回采工作面底板破坏进行定期监测。根据观测系统布置将其定义为单孔高密度电阻率法探测, 实际应用中可获得二维剖面, 结合地质资料解释大大提高底板破坏深度判别精度。但是单孔数据体较少, 并且电场具有全空间效应, 难以准确判断异常区的位置, 后期监测中常施工2组及以上钻孔进行电阻率层析成像解释。

3.1.2 双巷并行电法

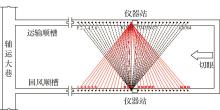

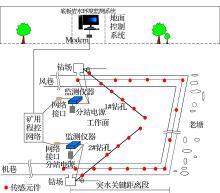

高密度电法勘探仅在单一巷道中布置观测系统, 所得电阻率剖面反映巷道下方地层较为准确, 对于工作面内底板破坏深度的捕捉较为次之, 而双巷并行电法是在2条巷道中均布置相对应的观测站, 后期数据处理利用AGI反演软件将两巷数据进行联合反演, 得到巷道及工作面内底板下方一定深度的地质情况。并行电法由安徽理工大学[33]首先提出, 该系统包括控制主机、采集模块、供电单元、串联电缆等。根据供电电极B布置离观测站的远近, 分为AM和ABM 2种工作方式, AM采集方式即其中1个电极进行供电, 其余电极均进行采集电位, 而ABM采集方式为其中2个电极进行供电, 其余电极采集电位, 期间所有电极均可进行随意切换成供电或采集方式, 因此其一次采集的数据量大, 可有效降低采集误差, 大大提高反演的真实度。吴荣新等[34, 35]利用双巷并行电法成功探测工作面底板富水性特征及薄煤区范围, 井下电极布置如图2所示, 可根据工作面长度的大小及勘探任务的要求, 对观测站进行随意增减。

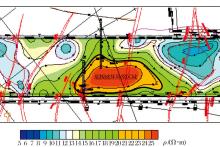

图3为淮南某矿工作面底板下20 m切片电阻率成像解释图, 由图3可见在工作面回采过程中由于应力失衡发生煤岩体的扰动, 底板下方一定深度范围内发生变形破坏, 在没有导通含水层充水的条件下形成高阻异常区域。由于开采区工作条件的限制, 双巷并行电法对于悬顶卸压底鼓膨胀区的探测应用较少, 主要用于探测工作面前方受超前支撑应力的压缩区, 以及工作面回采前期顶底板赋水性探查。

3.1.3 钻孔电阻率CT法

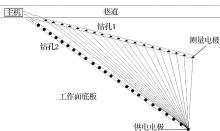

钻孔电阻率CT法[36, 37]是利用探测区内钻孔作为点源发射区或测量区而获得电场在二维平面上分布特征的一种物探方法。其工作方式是在探测区域实施钻孔并在孔内埋设一定数量串联的电极, 通过程控开关依次作为供电和采集电极, 利用采集到的视电阻率、自然电位等重构2个钻孔间介质物理性质差异的图像, 从而反映介质破坏特征。井下实际探测钻孔电阻率CT布置如图4所示, 在钻孔1中布置安装一定数量的电极, 钻孔2中布设另一路电极, 根据探测需要分配电极数量, 其中电极均为串联使用。采集过程中由电法仪控制模块将2个钻孔电极串联成一条测线, 依次交换供电电极通过不同位置电极点的组合实施连续测量, 形成对穿二维平面上的数据, 可以得到钻孔控制范围内的电阻率等电性参数。

井下实际探测中, 为了捕捉底板破坏整个动态过程, 钻孔一般布置朝向切眼并偏向工作面内一定角度。整个观测系统布置完成后采集初始背景值, 后期依据回采速度定期采集相关电性参数, 数据处理可根据单孔电流、单孔视电阻率、双孔电流反演和双孔视电阻率反演并结合相应的地质资料进行解释。对于底板岩层电流比值大于0.5及电阻率高于背景值4倍左右时即表明底板岩层受到开采扰动发生破坏。

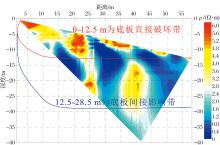

图5为淮南某矿底板破坏钻孔电阻率反演比值图。其中暖色调表示比值差异较大即岩体破坏最为剧烈, 浅色调表示差异值较小, 岩体仅发生细小裂隙。分析可得:底板破坏集中区域位于12.5 m深度以上部位, 应为采动影响下底板直接破坏区, 12.5~15 m变化较小, 15~28.5 m破坏较为严重, 应为回采扰动影响区, 则整个底板破坏影响范围应为28.5 m以上部位。“ 三下” 开采规程理论计算公式所得结果基本一致。

| 图3 淮南某矿工作面底板下20 m切片电阻率成像解释图Fig.3 Imaging interpretation map of section resistivity at 20 m below work face floor in one mine of Huainan |

电磁法勘探[38]属于感应类电法勘探, 根据频率的高低可分为低频和高频, 其次还有电磁波法、频率测深法等。目前, 应用于矿井探测的方法包括无线电波坑透法、矿井瞬变电磁法、地质雷达等。

3.2.1 矿井瞬变电磁法

瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Methods, TEM)[39]亦称时间域电磁法, 基于电磁感应原理, 利用人工在发射线圈中发射脉冲电流, 产生一次电磁场, 经过探测目标体将发生二次涡流, 二次涡流在周围空间将形成二次电磁场, 根据二次场不同, 推断地下介质目标体赋存状态。根据收发线圈布置方式不同可分为分离回线、中心回线和重叠回线3种探测装置。瞬变电磁应用于矿井主要是在巷道内进行探测, 根据目标体形状及规模设定相应的测线间距, 其探测方向可定义为线圈的法线方向, 探测底板时线圈水平面平行于巷道底板即可, 顶板及工作面内部以此类推。

由于井下巷道金属支架较多对电磁场传播产生一定的影响, 而且测线后方异常体对前方目标靶区的探查易形成干扰, 无法准确判断异常区的准确位置。因此, 目前对于顶底板破坏瞬变电磁探测应用很少, 多进行巷道超前探及煤层内部异常探查。

3.2.2 地质雷达法

地质雷达法(Ground Penetrating Radar, GPR)主要利用地下介质介电常数的不同, 通过发射高频电磁波探测地下目标体的形状和空间位置。20世纪40年代地质雷达主要用于军事, 后经过发展逐渐应用于工程地质检测, 并取得良好效果。地质雷达在矿井上主要应用于近距离煤层群开采工作面探测, 王希良等[40]在GIS的支持下, 利用地质雷达和地震对底板岩体结构进行精细探查, 为深部带压开采煤层提供技术保障; 杨峰等[41]基于地质雷达提出对数功率剖面技术分析煤矿隐伏病害, 并取得良好效果; 李福胜等[42]利用地质雷达并结合理论计算公式及数值模拟对东胜某矿工作面底板破坏深度进行有效探测, 其三者结果基本一致。由于采空区易垮落, 禁止人员进入, 因此为了探测底板破坏深度只有在下位煤层巷道顶板布置观测系统进行探测, 探测区域为上位煤层的底板、下位煤层的顶板。由于施工条件的限制, 对于底板破坏深度的雷达探测只适用于近距离煤层群矿井。

地震勘探[43]与电法不同, 其依据地下介质弹性和密度的差异, 通过建立观测系统, 观测和分析人工地震产生的地震波在地下的传播规律, 从而推断基岩面深度、划分岩层界面等。对于矿井回采工作面底板破坏深度及其发育规律的研究, 主要有以下几种地震勘探技术。

3.3.1 单孔声波法

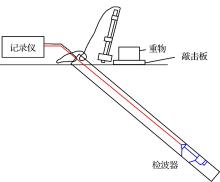

声波测试技术包括声波和超声波, 前者主要应用于岩体力学性质及微观裂隙、裂纹的探测, 后逐渐应用到矿山、石油、铁道等领域, 声波测试主要是基于人工向目标体发射声波, 测试煤岩体内声波传输情况, 由于岩体本身具有差异性, 因此声波传播波速不同, 可依此分析判断底板破坏情况。20世纪80年代山东矿业学院将声波测试技术成功应用到煤层底板破坏的探测[44]; 刘传武等[45]在田庄煤矿某工作面利用声波传播速度在煤层采动前后的不同确定破坏深度, 观测系统布置如图6所示, 重锤击打由重物压制的木板, 将产生剪切波, 根据采动工作面距离监测断面的远近, 定期采集声波数据; 张平卿[46]基于超声波的原理, 将“ 一发双收” 装置放入钻孔, 然后以一定的间隔距离从孔底缓慢匀速拉至孔口完成一次测量, 随着工作面的推进将进行多次测量, 最后进行数据分析。许延春等[47]将超声波检测技术应用于底板岩层结构分析及破坏相似模拟试验中, 结果分析与唯一曲线基本一致, 具有良好的探测效果。

单孔声波应用于底板破坏深度测试已取得一定的应用成果, 但是在使用过程中由于震源选择不当、钻孔封闭不良以及钻孔护壁材料选择不规范, 使得采集数据质量达不到要求。因此, 在实际探测中应解决以上常见问题, 提高异常解释精度及分辨率。

3.3.2 震波CT探测技术

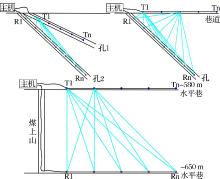

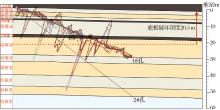

震波根据采用波场频率的高低分为高频和低频, 高频部分即声波和超声波主要用于小区域高精度的工程地质体检测, 低频部分即地震波则一般用于大范围低精度的工程检测。声波层析成像是利用探测区域不同介质声波传播速度的差异性, 通过在孔— 孔、孔— 巷、巷— 巷之间形成切面, 观测系统如图7所示, 根据初至时间的不同, 利用相关解析软件进行重构, 探测目标体内的二维图像, 通过构建震波速度场的空间展布, 推测目标体异常区形态和位置。程久龙等[24]利用孔— 孔之间声波CT对工作面底板破坏深度进行研究, 结果表明声波CT能从空间角度动态探测底板破坏发育规律; 程学丰等[48]为了研究煤层开采后顶底板破坏规律, 在淮南某工作面上水平和下水平布置声波CT观测系统, 对于顶板裂隙带和底板破坏带的划分起到良好的指导作用; 张平松等[49]利用震波CT探测技术, 结合回采工作面孔— 巷之间有效探测剖面, 进行回采不同时期震波CT数据采集, 表明CT技术对底板破坏深度及裂隙场发育规律探测具有良好的捕捉特性。

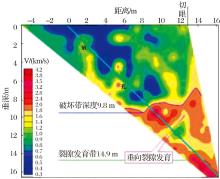

图8为作者在某矿工作面底板采用震波CT探测技术结合煤层工作面孔— 巷形成探测剖面, 利用SIRT法反演得到的纵波波速CT切片图。由波速切片图可知, 回采扰动致使底板以下9.8 m发生破坏, 而9.8~14.9 m裂隙较为发育。震波CT与单孔声波一样仍需有效解决钻孔内护壁选材、外界干扰等技术问题。

3.3.3 微地震监测

岩体内部应力释放失稳将发生破坏, 随之产生微地震和声波。通过在采区布设检波器动态监测微震事件并采集数据, 可确定破坏范围及准确位置。微震监测与地震勘探都是基于地震波研究岩体物理力学性质, 其差异之处在于微震是被动监测而地震勘探是主动探测。20世纪40年代, 美国相关学者提出利用微震法[50]对矿井冲击地压进行监测, 但是由于当时技术条件落后加之设备昂贵, 并没有得到大家的重视, 加拿大、英国等随之也进行了微震相关研究, 1992年澳大利亚相关院所主要针对长壁采煤法引起的微地震现象进行研究。姜福兴等[51]基于澳大利亚开发的岩层破裂监测微震监测系统, 对其进行改装及智能优化使得其适用于煤矿井下安全监测, 之后成功应用于矿井围岩状态变化及应力场监测。孙建等[52]利用高精度微震监测手段对带压开采煤层进行采动破坏特征连续性监测, 并提出经验公式的不足。

分布式光纤传感测试技术是一门新兴的传感监测技术, 它是一种以光为载体, 光纤为媒介、感测及传输探测目标体物理量的监测技术, 它应用光纤几何上的一维特性, 把被测物理量作为光纤位置长度的函数, 可以测试沿光纤方向位置上任何一点应变和温度值, 同时获取目标体物理量参量“ 四维” 状态下的信息[53]。

对于光纤测试技术, 美国、日本、欧洲等一些发达国家于20世纪70年代开始对其进行基础理论研究, 并在80年代期间成功应用于工程地质体监测、检测[54~56]。我国对于光纤技术的研究起步较晚, 20世纪90年代初期重庆大学率先对光纤应用于工程结构体研究, 随后哈尔滨工业大学、香港理工大学、哈尔滨工程大学、四川大学、南京大学等[57~59]均对光纤传感、光纤布拉格光栅传感的应用开展大量的研究, 为我国光纤测试技术的研究及发展夯实基础。其中南京大学施斌等[60]对光纤、光纤布拉格光栅等进行推广应用, 已将BOTDR和FBG等应用于桩基、隧道、道路、矿山等领域, 并取得良好的成果。目前, 光纤传感测试技术在地面工程结构体监测方面已基本成熟, 但是深部煤岩体应力应变的探查应用还较少, 张丹等[61]首次利用钻孔安装技术将光纤传感元件植入煤层顶底板进行采动条件下围岩变形测试的研究, 并且取得良好的探测效果; 许时昂等[62]利用布里渊光时域反射技术进行煤矿深部开采条件下顶底板变形测试相似模拟试验研究; 张平松等[63]开展了基于BOTDR实时监测煤层底板突水相似模拟实验, 所测温度变化曲线与实际结果吻合度较高。

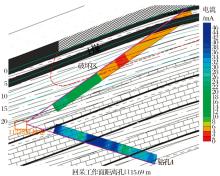

分布式光纤传感测试包括FBG, OTDR, BOTDR, OFDR, BOTDA, BOFDA等监测技术。而对于矿山大变形监测通常使用BOTDR[64], 因为其利用单端发射接收的原理, 并且监测距离远传输效果好。矿井围岩变形光纤测试法主要在采空区顶底板应力释放平衡被打破的基础上, 利用钻孔安装技术将传感光缆将特制的粘结剂搭载在管件外壁, 利用人工操作方式将附带光缆的管件送入顶底板钻孔内部, 为了使光缆与围岩充分耦合, 配置特制浆液对钻孔进行全孔注浆, 达到协调变形的目的, 这样采动过程中围岩发生变形或破坏, 必然会导致PVC管发生一定的形变, 则良好耦合附着在其表面的光缆同样发生一定的拉压变形, 利用其变形量的大小即可推算出围岩应变的变化。图9所示是BOTDR成功应用于淮南某矿底板破坏深度单孔探测的结果图, 由图中应力应变曲线与地层的关系可确定破坏深度位于底板下方20.5 m以浅层位。

| 图9 淮南某矿底板分布式光纤单孔测试结果图Fig.9 Results of single-hole distributed optical fiber in bottom of a mine in Huainan |

分布式光纤传感测试技术虽然能良好解决以往点式传感器的漏检问题, 并且可长距离传输监测, 但是其对于矿山大变形的监测仍然存在以下几点问题:其一传感光缆与钻孔围岩耦合性问题; 其二钻孔封孔应进行分段注浆, 近似恢复原岩物理性质; 其三光缆安装工艺等。今后, 分布式光纤传感技术将是煤矿区应力应变相关测试研究的发展趋势。

目前, 应用于煤矿井下采场底板岩层变形与破坏的探测方法较多, 不同方法的应用效果良好, 但受矿井地质条件的复杂性、不确定性影响, 大多手段都存在一定的局限性, 有待于在测试技术参数选择、测试仪器和数据处理平台上进一步提高。

(1) 以单一方法为主, 单因素评价能力不足。底板变形破坏对岩层物理力学等性质带来影响, 利用岩层导水性、导电性、波速等特征变化进行判断存在识别精度问题。如依据电性特征判断时, 其空间效应明显, 对底板裂隙及破碎带捕捉多以定性为主, 难以定量判断。依据注压水条件判断时存在辨识程度及施工工艺问题等。采场底板破坏特征, 涉及到应力场、温度场、地电场、震波场等多场多参数的综合效应, 现有的原位测试多采用单一因素进行评价, 其对底板地质条件判断的准确性受影响, 需要融入对岩石破裂、位移、突水等现象敏感的参数进行综合测试与判断, 由定性向定量评价过渡, 提升对岩层破坏、突水特征精准判识能力。

(2) 以点面探测为主, 空间变形与破坏特征信息获得不足。目前底板破坏特征探测多以工作面风巷或机巷施工点或断面参数采集为主, 难以形成有效的空间观测系统, 对底板不同地质条件兼顾不强。底板岩层突水位置受到岩性、结构、构造等多因素限制, 其采动引起的破坏特征有差异, 以点或面式探测数据代替整个工作面或是采区底板采动效应, 具有一定的片面性。需要结合不同采煤面状况, 布设多测点或是网状测点, 提高对底板空间数据的监控程度。或是分别进行正常地层、构造异常地层特征测试, 获得相对完整的工作面底板破坏信息。

(3) 以间隔数据采集为主, 时空变化监测及预警功能不足。底板岩层破坏会引起突水, 其动态效应明显, 瞬时性较强。现有的底板岩层变形与破坏过程多采用超前钻孔, 对采动进程进行数据采集与分析, 但受到采场采动条件限制, 数据采集系统很难有效收集到煤层开采前、开采中及开采后一定范围内的动态数据, 由探测到监测的“ 四维” 时空数据采集与分析预警能力不足。因此, 结合工作面布置空间条件设计底板岩层破坏时空观测系统, 实现对数据的“ 四维” 动态、采程全覆盖式采集至关重要。图10为淮南某矿底板抽水巷道观测系统布置及地电断面效果。

通过对采场底板岩层变形与破坏过程及探查技术的现状分析, 认为深部煤层开采还需不断加强对原位测试技术的创新与改进, 其主要发展方向有以下几个方面。

(1) 加强采场底板岩层变形与破坏过程及水条件参与下的地球物理场响应特征、探测方法等基础理论研究, 结合数值模拟、物理模拟及理论推导等方法, 确定对岩石变形、底板水岩耦合等条件下的地球物理敏感参数, 为井下原位测试提供基础。以底板钻孔、巷道或是探槽等条件为基础, 对多点至面状的地电场、应力应变场、温度场及震波场等测试技术方法深入研究, 进一步形成相应的综合测试与定量评断方法技术。

(2) 打造井下底板岩层变形至突水过程监测的地球物理仪器设备与系统, 研究耐压防水式测试探头及其底板岩层布设工艺, 形成井上下一体化测试到监控的技术系统。通过埋设在巷道及钻孔岩层中的电性参数、应力、应变、水温、水压及微地震等传感单元, 监测工作面回采过程中岩煤层介质的地球物理参数变化, 传送数据到相应的监控站, 对底板岩水环境进行数据处理、分析与判断, 还可起到突水监控的作用。图11为井上下一体监控系统示意图。

(3) 研究采场底板岩层介质不同敏感与评价参数之间的融合与利用, 对探测结果进行空间表达, 提升地质大数据的可视化程度, 构建透明底板地质及其变化参数条件。做好监测获得的动态大数据之间的对比与综合分析, 进一步讨论底板不同地层条件下岩层变形与破坏、岩水环境判断的地球物理参数阈值, 在提高探测解释精度的同时, 逐步实现底板原位测试技术的定性分析到定量评价方法的转变。

(4) 完善煤矿井下采场底板变形与破坏岩水环境观测技术及工序, 结合数据采集仪器、现场工作方法、数据处理及解释等过程, 编制相应的施工技术规范, 做好现场测试技术人员的业务培训, 不断提升监测监控技术的应用效果, 发挥其在矿井安全高效生产中的作用。

全面梳理了现有采场底板岩层变形与破坏的地球物理原位测试方法技术, 对探查中所利用的电法、电磁法、地震法以及光纤技术等进行了详细分析, 阐述其技术原理及其应用特点。

讨论了现有的底板岩层变形与破坏测试方法技术的优缺点, 结合测试技术参数选择、测试仪器和数据处理平台等内容进行了全面分析与评价, 揭示技术应用中存在影响因素及其不足之处。

通过井下底板原位测试技术现状分析, 指出采场安全高效生产中, 需要加强对底板地质条件的全空间、多参数、实时监测、高精度预报, 开发底板岩层动态监测技术, 形成井上下监控测试与评价系统, 并结合地质、采矿等条件进行采场底板条件的综合评判、透明表达与突水预警。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|