作者简介:陶亚玲(1988-),女,甘肃泾川人,硕士研究生,主要从事构造地貌研究.E-mail:taoyl@ieecas.cn

长江第一湾的成因及时间是长江水系和青藏高原东南缘构造作用及水系发育演化史上的重要科学问题,受到国内外众多学者的关注。关于第一湾的形成有袭夺说和非袭夺说2种观点,且分歧一直持续至今。长江的东西贯通经历了漫长的地质过程,这段历史的重建,需要时间和空间上可靠地质证据和年代数据的印证与约束。随着近年来越来越多的方法用于研究长江发育演化过程,使得时空上和不同方法间的对比研究成为了可能。

First author:Tao Yaling (1988-), female,Jingchuan County, Gansu Province, Master student. Research areas include tectonic geomorphology and fluvial geomorphology.E-mail:taoyl@ieecas.cn

The origin and formation time of the first bend are important scientific problems in the Yangtze River system and the evolution of the river system, even tectonic research around the southeastern margin of the Qinghai-Tibet Plateau. These problems have attracted the attention of many domestic and international scholars and they hold two different opinions. one is river capture hypothesis; another hypothesis is river natural adaptation to terrain. It is necessary to get reliable geological evidences and chronological data in order to reconstruct the evolution history of the Yangtze River. In the recent years, much work has been done to study the evolution history of the Yangtze River. Thus, it is possible now to integrate all the relevant chronological data and geological evidences to understand the evolution of Yangtze River.

河流形态是气候与构造共同作用于不同地质体的最终结果, 构造格局变动或降雨量增大都会造成河流袭夺与流域系统重组。青藏高原东南缘— 滇西北地区构造格局的变动对该区河流形态的发育演化起着决定性作用, 在整个长江发育史中地质构造作用是重要的触发机制[1~7]。地质历史时期的地壳运动促使东亚构造格局从东高西低转变为西高东低, 造就了三级阶地式的自然分区地貌形态[8]。随后的区域构造调整促使了大河自西向东的完全贯通。河流形态是对地壳细微变动最敏感的指标, 构造约束河流, 河流又是构造运动历史的记录和反映[1, 9]。亚欧板块与印度板块的碰撞运动, 引发了一系列板块内部侧向和横向相对运动, 这些运动与气候变化以及偶尔重要的区域效应(如滑坡)相互作用, 从而决定了该区域河流系统的发育[10]。

长江源于唐古拉山脉, 自西向东流经了青藏高原东南缘、四川盆地、三峡区、江汉盆地、下游平原, 汇入东海, 连通了3大地形区。长江流域经过了复杂的发展演化, 演化历史蕴藏了重要的地质过程信息[1, 6, 7, 9~12]。根据长江水系的发育历史将其分为3段:源头— 玉树县巴塘河口为通天河(约1 100 km); 巴塘河口— 宜宾为金沙江(约3 100 km); 宜宾— 长江三角洲河口统称为长江(约2 800 km)。其中宜宾— 宜昌又称川江(830 km), 宜昌— 城陵矶称荆江(“ 九曲回肠” 之称), 荆江段至河口即为扬子江[11]。其中, 沱沱河、通天河及金沙江段和长江川江段在历史时期可能为一条南流河流的上游或是支流[1, 9, 10]。在长江发育历史研究中石鼓第一湾的形成被认为是长江东西贯通的2道开关之一(另一道开关是长江三峡的东西贯通)[13, 14], 是长江发育史的重要转折点, 具有重要的地质历史地位。石鼓附近长江流向急剧的变化及其以南区域复杂的地质地貌形态吸引了国内外众多学者, 第一湾是先成还是后来一系列河流袭夺形成?如果古金沙江南流, 那么在汇入红河以前它的河道在哪里?本文通过综合分析国内外前人研究的结果和野外考察, 探讨长江第一湾附近构造作用下的河流袭夺与重组及其与金沙江改道东流机制及时间上的相关性。

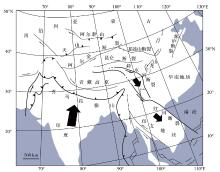

滇西北处于青藏高原东南缘过渡带上, 平缓地形梯度下存在复杂的应力场和地质构造活动。位于受印度板块向北逆冲产生的挤压应力而强烈隆起的褶皱带与稳定的扬子地块之间, 主应力场为EN-WS, 是研究几大板块和断块运动极好的构造窗口(图1)。关于此区地形地貌的形成曾经充满了争议, 直到“ 逃逸说” [16, 17]和“ 中— 下地壳物质流说” [18, 19]用于解释高原东南缘挤压与张裂共生、左旋与右旋断裂并存后, 得到了广泛认同。后来很多学者都把这2种学说综合起来解释高原东南缘由挤压到走滑张裂过渡的现象[20~27]。

| 图1 青藏东南缘构造地质简图(修改自参考文献[15])Fig.1 The geological map of southeastern Tibet (modified after reference[15]) |

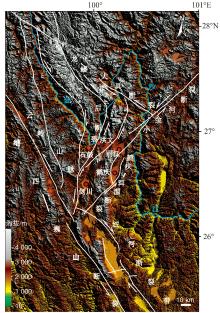

长江上游段新构造运动活跃, 其中金沙江流域是新构造运动最为频繁的区域之一。地块抬升的山地(如玉龙山、点苍山)或高原和地块断陷而成的湖盆(如剑川盆地、丽江盆地、程海等)在滇西北地区普遍发育[11]。直门达以上的通天河流域基本上属于高原地貌, 北以可可西里山脉为界, 南以唐古拉山脉为界。流域平均海拔约4.5 km, 主要分布着白垩— 第三纪砂砾岩, 三叠— 侏罗纪紫色及绿色砂页岩夹灰岩, 晚二叠纪煤层和泥盆— 石炭纪砂页岩, 褶皱平缓。而直门达— 宜宾的金沙江流域地势起伏很大, 总落差在3 km以上。南岸流域窄且支流短小, 北岸宽且大支流发育, 水系支流发育极不对称且大多数为南北流向, 有很多支流发源于高原湖泊。根据地貌特征可将金沙江分为3段:巴塘河口— 石鼓镇为上游段, 此段河谷为较开阔的U型峡谷形态, 大部分发育于背斜及断层之上; 石鼓— 四川新市镇为中游段, 为V型河谷, 下切较深, 以虎跳峡最为典型, 此段基本上沿复背斜发育, 部分沿断层发育; 下游段为新市镇— 宜宾岷江口段, 此段发育于四川盆地南缘台地, 断层控制了流向(图2)。

长江第一湾发育于金沙江上游段与中游段交界处的石鼓镇, 河流流向发生了由东南变为东北的锐角急剧拐弯。石鼓镇位于云南省的西北部, 青藏高原东南缘三江并流区的中段、特提斯— 喜马拉雅构造域东南部弧形转折处、冈瓦纳古陆与欧亚大陆的拼合带边缘, 也是扬子地块与滇西褶皱带的交接处, 构造十分复杂, 地貌形态破碎, 高山峡谷和山间盆地地貌广泛发育, 所以滇西北地区及长江第一湾是研究青藏高原抬升历史及板块相互作用机制的重要窗口[28]。本区发育大量密集的大型深断裂(图3), 深断裂的末端及附近又衍生大量次级断裂, 众多断裂交错或者合并, 这些断裂是本区应力释放的一种重要形式[17, 29]。构造线的主要走向大致可以分为2组, 平行状的向东南和西南延伸, 是下地壳流作用下物质逃逸与挤压或拉张作用的综合结果。在地质历史时期, 本区应力场主应力方向一直反复变化, 主要大型断裂的运动方向和性质也发生着转变。如红河大型断裂带在第四纪以来不仅由左旋变为右旋, 活动性质也由挤压变为拉张剪切型[20, 28]。随着构造活动性质的变化, 沿着构造线发育了大量的盆地, 如剑川盆地、鹤庆盆地、丽江盆地、中甸盆地、马登盆地, 拉市海、程海、洱海、滇池等, 它们承载着区域地质地貌变迁演化历史的证据, 是滇西高原上的活史书。目前该区主要的应力为西南— 东北向挤压[25, 30], 由走滑、缩短和伸展构造组成的变形系统仍在持续[20, 23], 通过GPS数据分析也证实了这一点[22, 30~34]。

滇西北复杂而又特殊的地质背景下孕育了金沙江(图2和图3), 其在石鼓附近河流流向急剧的变化吸引了国内外众多学者, 关于它是先成形态还是后期地貌改造的结果争议不断。先成形态论学者认为石鼓大拐弯是水系沿着一组共轭断层线发展的结果, 是自然适应, 而非后期改造的结果[35~38], 如金沙江的一级支流雅砻江在白碉苗族乡第一湾和窝堡乡第二湾(图4)与金沙江石鼓镇第一湾和水落河口第二湾有极大的相似性, 这是2组共轭断裂控制河流发育的最好证据[36]。后期地貌形态改造论学者认为第一湾的形成是青藏高原东南缘水系演化重组的结果。此观点分为2支:河流袭夺和支流汇入河汊论。袭夺观点认为古金沙江是南流大河, 后因区域构造作用的调整和河流朔源侵蚀, 使得南流大河发生袭夺改道北流[1, 3~5, 39~46]。河汊汇入观点认为石鼓以下向北流去的河段是古金沙江的支流, 该支流在石鼓镇汇入古金沙江, 由于后期的区域地形梯度的逐渐调整, 使得南流大河转而向北, “ 占用” 了其支流河道, 形成了石鼓镇锐角大拐弯[47, 48]。现今关于成因的争论逐渐降温, 众多研究主要集中在地质历史证据和新方法探索方面[1, 3~5, 9, 42, 46, 48~51]。Zheng等[6, 49]认为长江的发育史研究目前尚未达成时空上的一致性, 同时缺少有力的地质证据, 可通过大量的地貌实际考察[52]和数学建模[42]来弥补。

曾普胜[45]认为玉龙— 哈巴山原本为一个完整坚硬的晚古生界浅变质岩组成的复式背斜, 长江第一湾的形成是始新世时期(约35 Ma)老君山一带强烈岩浆活动使南流的古金沙江形成堰塞湖, 并最终沿玉龙— 哈巴雪山之间的破碎易蚀带决口而成。Clark等[1]认为河流流域形态主要受控于抬升, 而非水平剪切。抬升使得河流袭夺、转向, 从而引起沿主河道的河流流域形态的一系列改变。而区域性的地壳形变引起的变化仅仅局限于局部流域范围内, 认为第一湾的主要形成原因是青藏高原东南缘的地表抬升作用。Kong等[5]和郑勇等[46]分别对云南三营组进行了碎屑锆石U-Pb 年龄和宇宙成因核素埋藏年龄分析, 结果显示其与现代金沙江物源极为相似, 认为金沙江南流水系提供水源沉积了云南三营组沉积层, 并证明了三营组沉积于上新世, 结束于2 Ma前。且认为这应该是第四纪初期由于云岭山脉的隆起阻断了金沙江南去的水流, 红河断裂带拉张区多数断陷湖盆干涸, 结束了河湖相沉积。长江第一湾以南及以东区域发育了众多断层围限的南北走向的断块山和断陷盆地, 石鼓以南偏西为东西走向的云岭山脉(图3), 地形如此破碎的环境下区域范围内的构造活动可能是第一湾形成的主因。

在金沙江演化研究之初, 由于长江第一湾在地貌上独特且又变化急剧, 引起了一些学者的推测, 丁文江[39]曾认为古金沙江自石鼓向南通过漾濞江汇入澜沧江, 后因扬子江自东向西的推进金沙江被袭夺成为了扬子江的上游。且从川边来的雅砻江与龙川河、红河本来是从北向南的一条大河, 后来雅砻江的水被长江抢了去, 于是雅砻、龙川、红河就变成了3条不相通的江。李春昱[40]也持金沙江袭夺的观点, 但他认为金沙江古河谷的出口应该是红河。Clark等[1]认为在青藏高原东南缘曾发育有一条树枝状巨型河网, 最后通过古红河泄入南海, 就如同现今北美的密西西比河一样。而古金沙江甚至长江中游段都是这巨型河网的一支[3, 4], 是古红河的上游支流, 因地形梯度的调整而逐渐发生流向倒转、袭夺, 最终穿越三峡和江汉盆地向东流去。Clift等[9]认为无论从红河的河道及古流量估算还是从入海口古沉积物通量及元素分析, 都无法解释以现在红河规模形成如此宽阔的河谷及巨量的泄口沉积物, 势必存在古红河源头的损失事件[1]。Zheng等[6]认为江汉盆地厚达7 km的富有机质湖泊沉积物和蒸发岩类表明36.5 Ma前长江未曾流经此区, 如果长江上、中游存在必定是流向了其他方向, 如南泄入红河。这些研究与前人对古金沙江南流的推测具有很高的一致性, 但Wissink等[53]通过青藏高原东南缘基岩、陆上的新生代和现代沉积物及莺歌海盆地沉积物锆石年龄谱的时空分布研究认为大部分的沉积物都具有近源性, 沉积物的地层分析不支持青藏高原东南缘发育面积为500 000 km2的完整独立水系, 河湖共存的可能性更大。缺少的地质证据也明确排除了金沙江与红河连接的可能性(中新世以后)。这一结论与前人的分歧较大, 再一次将长江第一湾发育史的争议推向了更高层次。

杨达源等[50]和明庆忠等[54]先后考察了作为金沙江东流重要障碍的虎跳峡, 通过对两岸陡壁侵蚀形态分析认为, 两岸向南呈递降形态的平台可能是金沙江贯通前的先成南流河遗迹。Kong等[3, 5]通过锆石年龄示踪了古河流沉积物, 通过埋藏年龄测定认为古金沙江在8.7~1.7 Ma前流淌于通甸— 马登一带。

地貌的发展演化是时间和过程的函数, 物质的侵蚀— 搬运— 堆积是地貌发育的主要过程[55, 56]。金沙江随着时间不断迁移变化, 这种变化通过一定的形式记录了下来, 这些记录的发掘与研究可以重建其地质历史。如南流泄口的物质记录[9], 剑川盆地与古金沙江关系[35, 38, 44, 45, 57~61]和古河道沉积物[5]。南泄口和古河道的研究被认为是恢复金沙江乃至长江发育史的重要组成部分, 但目前支持金沙江南流的直接证据很少, 所以古金沙江是否南流的问题仍然悬而未决。

长江第一湾的形成被认为是长江东西贯通的重要开关之一, 但关于其形成时间至今仍争议不断。张叶春等[62]认为第一湾的形成是青藏高原东南缘水系发育第三阶段((0.54± 0.178)Ma)的产物。而Brookfield[10]认为第一湾形成于晚中新世。曾普胜[45]将第一湾的形成归因于老君山区域的岩浆岩突发事件, 约为35 Ma。赵希涛等[63]在大具盆地发现了可能为金沙江远距离搬运而来的胶结砾石层和钙质砂层, 与其上游四川德格含下更新统汪布顶组哺乳动物群的金沙江第五级阶地砾石层和下游四川攀枝花金沙江沿岸伏于中、晚上新世湖相昔格达组之下的分选与磨圆良好、成分复杂的河流相砾石层, 认为在早更新世甚至上新世时期, 金沙江已经贯通[64]。Zhu等[65]对元谋盆地沉积序列进行了磁学研究, 认为河湖相沉积形成于4.9~1.4 Ma, 约在1.4 Ma以后元谋古湖被龙川江切穿, 湖相沉积终止。 这间接证明了金沙江可能在1.4 Ma开始东流, 龙川江成为金沙江的一个支流汇入金沙江。杨达源等[66]认为虎跳峡河段贯通与第一湾处的袭夺发生在0.98 Ma前后。Kong等[3, 5]通过埋藏年龄测定认为古金沙江在8.7~1.7 Ma前流淌于通甸— 马登一带, 且根据昔格达组沉积年龄认为, 在1.3~1.6 Ma之前长江中游段已开始东流, 因此第一湾应该形成于长江中游东流以前(1.3~1.6 Ma)。郑勇等[46]通过云南三营组年龄限定认为, 金沙江重组于上新世(2 Ma以前)。李华勇等[67]和苏怀等[51]通过对攀枝花附近河流堆积物的研究认为金沙江在早更新世(1.6 Ma)贯通长江。McPhillips等[68]认为第一湾峡谷的大部分下切发生于18~9 Ma, 此后下切速率大幅度下降, 且此次下切并非与已有的高原抬升模型一致, 所以在快速下切之前在长江上游必定发生了袭夺事件。

关于长江第一湾形成过程, 有高原东南缘水系发育三阶段的说法, 3.4 Ma以来在构造断裂作用下金沙江无法继续南流而汇入伴随构造作用形成的湖泊中, 认为现今长江的形态形成于更新世[3, 5, 48, 50, 51, 62, 66, 67, 69, 70]。也有部分学者根据河流下切速率急剧变化的时间作为金沙江开始重组的开始, Clark等[2]通过(U-Th)/He热年代学方法认为云南峡谷下切开始于13~9 Ma, Schoenbohm等[71]也支持这一观点。Clift等[9, 72]根据红河流域Nd同位素和Pb同位素的变化, 认为在24 Ma之前高原东南缘发生了大规模的袭夺事件及抬升, 包括红河上游的袭夺, 但是Nd同位素的变化一直在持续, 直到17~13.7 Ma变化减小, 这与年轻物源(如华夏古陆)的损失时间一致, 说明此时袭夺基本完成。Wang等[73]通过河流下切热史研究来重建了青藏高原东缘山系发育史, 认为河流快速下切主要有2个阶段:第一阶段开始于30~25 Ma以前, 第二阶段开始于15~10 Ma以前并持续至今。这一研究结果与前人的研究具有较好的一致性[2, 71], 为青藏高原东南缘水系历史重建提供了较好的背景约束。还有一部分学者通过江汉盆地的堆积物及长江入海口堆积物研究分析来解读第一湾的形成、三峡的切穿乃至长江的完全贯通。Yang等[74]对长江三角洲钻孔(319 m)中的沉积物地球化学特征及独居石的Th和U-Pb年龄进行了研究, 发现第四纪与上新世的沉积物具有不同的物源, 认为上新世的沉积物是附近的酸性物质, 而第四纪的沉积物来自于较远的更基性的物源, 他们因此认为长江在更新世的早期不晚于1.18 Ma从一个小河流发育成以青藏高原东缘为源头的较大的河流体系。Zhao等[75]通过莺歌海— 宋洪盆地沉积物微量元素Eu在晚渐新世以后的正异常和锆石年龄谱等对比, 认为晚渐新世后此区域沉积物是近源(红河和海南岛)物质供应, 如果红河存在袭夺事件(如源头损失), 应该是在晚渐新世之前。Zhang等[76]对采自于江汉平原沉积中心新沟镇和周老镇的2个钻孔中的沉积物的岩性和磁学进行研究, 认为在1.17~1.12 Ma江汉平原的沉积环境和物质均发生了重大变化, 这可能指示了长江的东西贯通。Richardson等[14, 77]通过磷灰石裂变径迹(AFT)和(U-Th)/He法研究了四川盆地和三斗坪附近(属三峡区)的热年代历史, 认为四川盆地约在40 Ma后的快速剥蚀冷却事件以及三峡形成在时间上具有一致性, 因此三峡应该在始新世(E2)就已经开始了下切, 且最佳的解释机制是长江发育过程中的中游流向倒转而袭夺四川盆地、三峡切开、广泛的侵蚀发育, 这也解释了大量侵蚀物质泄口问题。Yuan等[78]通过AFT方法约束了长江中上游区域的抬升年龄, 认为长江中上游抬升的年龄向西逐渐变年轻:江汉盆地有2个阶段的抬升(157~97 Ma和10~0 Ma); 湘鄂西— 武陵的抬升年龄为130~0 Ma; 再往西至滇— 黔— 桂的抬升年龄为90~0 Ma; 四川盆地北和川中区域为56~0 Ma; 川西和滇西的抬升年龄为23~0 Ma。Zheng等[6, 79]认为江汉盆地在始新世广泛发育蒸发岩类代表稳定沉积环境, 说明此前(约36.5 Ma)三峡并未贯通。三峡的下切是在O/M分界时对区域抬升作用的调整时开始的, 且通过对长江中下游新生代盆地沉积学与年代学研究, 基于碎屑锆石U-Pb年龄谱示踪结果认为长江贯通于渐新世/中新世之交(约23 Ma)。这一研究成果将长江第一湾的形成时间推到了中新世之前。

如上所述, 关于长江贯通的时间分歧很大, 时间跨度从23 Ma到2 Ma前后[1, 3, 5, 6, 9, 12, 67, 80], 更年轻的年龄为0.750 Ma[81]。长江第一湾的形成和三峡的切穿被认为是长江东西贯通的2把钥匙, Zheng等[6]认为若36.5 Ma前长江并未贯通三峡, 那长江上中游应该是流向了其他方向。无论是三峡的下切与川江汇入长江, 还是长江第一湾的形成与金沙江转向北流及与长江贯通, 这都是一个漫长的地质过程, 在时空关系上必须有一定的次序。因此第一湾的研究与三峡贯通的研究密切相关, 共同约束着长江的发育历史。

地貌形态是地质演化史的指示, 但需要地层记录的支持。古金沙江河谷沉积物研究是长江第一湾成因探讨和年龄约束的新方向。但由于金沙江谷地狭窄陡峭及其后期侵蚀强烈, 古河道堆积物保存很少[82], 这是目前研究工作进一步深入的瓶颈。众多科学家选择了不同的研究方法、不同区域的堆积物对长江贯通及第一湾的形成进行了解读。

金沙江河谷内的阶地很不发育, 各阶地分布断断续续, 上下游连续性差, 对比困难。且以基座或侵蚀阶地为主, 堆积阶地只出现在较宽河谷内。金沙江阶地研究可以为长江发育史提供一定的约束, 因此与长江中下游阶地的时空对比也显得十分重要。沈玉昌[11]认为金沙江发育了8级阶地, 但各河段保存差异很大。Li等[12]在前人研究的基础上对四川盆地、三峡峡谷、江汉盆地的河流地貌进行了考察, 认为考察区台式地貌普遍发育:主要有2级夷平面、1级剥蚀面、7级河流阶地。长江中下游的河流地貌记录较为丰富, 空间可对比性强, 完整阶地序列的建立为其上游金沙江阶地的恢复具有重要的年代框架支撑。但由于测年方法问题, 数据差异大且可靠性低, 因此具有对比性的年代框架目前还尚未建立。

金沙江河谷内另一个特点就是洪积扇和滑坡体广泛分布。冲洪积物的存在是金沙江阶地研究的影响因素之一, 在外部构造及堆积特征不明显的情况下往往很容易被误认为是堆积阶地面。根据何浩生等[57]研究, 金沙江河谷内洪积扇大致有3期。第一期洪积物在龙蟠乡南顶部释光年龄为(128± 26)ka, 但地貌已不明显; 第二、三期保存完整, 分布广泛, 与阶地有交错。金沙江河谷内的村落大部分坐落于洪积扇和较老滑坡体上。

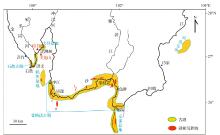

赵希涛等[63, 83, 84]在石鼓上下游发现若干古湖沉积物下伏河流砾石层并进行了测年(石鼓古湖, 图5), 认为长江在第四纪以前就已经发育了现今的河道。An等[85]、肖霞云等[86]和徐新文等[87]通过对鹤庆断陷盆地堆积物分析研究认为这里曾有古湖发育, 3.4 Ma以来云南气候的变化可能是鹤庆盆地积水成湖的主要原因, 盆地保存有近740 m的湖相沉积, 其底界的古地磁测年显示为2.78 Ma。但鹤庆古湖的形成与切穿外泄与金沙江发育的关系是目前研究中的谜点之一。Kong等[3]和郑勇等[88]通过地球化学方法分析攀枝花地区昔格达组湖相沉积及其下伏砾石, 认为此砾石层为非金沙江物源的雅砻江远源物质, 而昔格达组物质有部分的金沙江上游与雅砻江上游物质的混合, 这表明昔格达古湖形成时金沙江上游已被袭夺。

昔格达组广泛分布于长江中游的主支流沿岸, 为河湖相堆积物(图5)。但关于其成因仍有争议, 最初第四纪冰川考察队[89]认为是冰川成因; 张宗祜[90]和明庆忠等[70]认为是断陷湖沉积, 孔屏等[3, 91]认为宇宙成因核素埋藏年龄法无法分辨昔格达组的时间差异, 说明沉积速率很快, 最好的解释是金沙江南去的水流被程海断裂所阻断, 因此堰塞形成了昔格达古湖[92], 伴随着昔格达古湖的形成, 金沙江河流经历了演化史上的巨变。昔格达组宇宙成因核素的埋藏年龄为1.58~1.34 Ma(样品间的浮动年龄), 而古地磁年龄为4.2~2.6 Ma[93], 沉积时间在方法间和区域间具有明显差异。徐则民等[94]认为昔格达古湖存在质疑, 此“ 昔格达组” 分布高程差异大、分布范围广, 对古湖的规模要求过大。明庆忠等[69, 70]认为昔格达组下伏砾石层的来源是研究金沙江的贯通与湖相沉积关系的重点, 它可能是湖相沉积发育之前就已经贯通的金沙江或其他河流的沉积物。

褐煤层的发育是青藏高原东南缘新近纪盆地的一个明显特征, 说明当时氧化条件较弱, 为稳定的高山湖泊沉积环境[60, 95, 96]。双河组沉积于中新世, 主要由细碎屑岩和含煤的湖沼相组成, 其煤化程度高, 基本为褐煤, 在剑川盆地有出露[62]。郑勇等[46]认为云南三营组河湖相沉积始于上新世, 结束于2 Ma以前, 是古金沙江南流水系提供了水源才沿红河断裂带延伸分布, 后因构造作用金沙江南流受阻, 红河断裂带发育的湖盆水源不足而干涸, 沉积结束。主要出露于洱源及剑川附近, 岩层中夹多层草煤, 煤化程度较低[5, 46]。另外, 在开远小龙潭盆地(11.6~12.5 Ma)、元谋盆地(7.1~9.0 Ma)、禄丰盆地(6.2~6.9 Ma)、昭通盆地(6.2 Ma)先后发现了云南类人猿化石, 褐煤广泛分布。因此青藏高原东南缘在构造运动与气候变化共同作用下可能经历了一个稳定的高山湖盆期。

红河流域及莺歌海— 宋洪盆地物源的变化分析也用来探讨金沙江发育史。Clift等[9, 72, 97, 98]根据红河流域Nd同位素和Pb同位素的变化及地震剖面数据, 认为在24 Ma之前高原东南缘发生了大规模的袭夺事件及抬升, 包括红河上游(现长江中游段)的袭夺, 但是Nd同位素的变化一直在持续, 直到17~13.7 Ma变化减小, 这与年轻物源(如华夏古陆)的损失时间一致, 12 Ma前红河与甘孜地块失去联系, 此时袭夺基本完成。而Wissink等[53] , Cao等[99]和Zhao等[75] 通过莺歌海— 宋洪盆地沉积物分析, 认为晚渐新世后此区域沉积物是近源(红河和海南岛)物质供应, 中新世之后缺少金沙江与红河连接的地质证据。如果红河存在袭夺事件(如源头损失)那应该是在晚渐新世之前。Wang等[100]通过莺歌海盆地沉积物锆石年龄图谱分析认为, 中新世后此区的沉积物主要来自扬子地块, 其次是海南岛和印支地块, 如果存在红河源头袭夺事件应该不晚于晚中新世。

长江中下游盆地沉积物物源的研究也是金沙江与长江发育史研究的重要组成部分[101, 102]。Zheng等[6, 79]通过江汉盆地的沉积学与年代学研究, 基于碎屑锆石U-Pb年龄谱示踪结果认为长江贯通于渐新世/中新世之交(约23 Ma)。Yang等[74]对长江三角洲钻孔(319 m)中的沉积物地球化学特征及独居石的Th和U-Pb年龄进行了研究, 发现第四纪与上新世的沉积物具有不同的物源, 认为上新世的沉积物是附近的酸性物质, 而第四纪的沉积物来自于较远的更加基性的物源, 他们因此认为长江在更新世早期(不晚于1.18 Ma)从一个小河流发育成以青藏高原东缘为源头的较大的河流体系。Zhang等[76]通过对采自于江汉平原沉积中心新沟镇和周老镇的2个钻孔中沉积物的岩性和磁学研究, 认为在1.17~1.12 Ma江汉平原的沉积环境和物质均发生了重大变化, 这可能指示了长江的东西贯通。这些关于长江中下游沉积物的研究方法为长江乃至金沙江的发育提供了重要的年龄约束, 使得整个长江流域沉积物的时空对比成为可能。

对于第一湾成因目前争议很大, 但可以梳理为2种观点:袭夺说和非袭夺说。袭夺说主要认为金沙江和红河源头损失有关, 且认为青藏高原东南缘水系的发育经历了3个阶段:原始水系— 高山湖泊期— 现代水系期, 长江第一湾处的河流可能在高山湖泊期向现代水系期转型阶段发生了袭夺与重组[1, 9, 62, 72, 97, 98]。而非袭夺说者通过物源示踪研究认为金沙江与红河的联系缺少足够的地质证据[75, 83, 99], 在青藏高原东南缘发育一个很大规模(500 000 km2)的整体水流体系很难通过地质基础去解释。南泄口是金沙江有南流史的最有力证据, 因此在南泄口方面的研究结果达成一致是解决长江第一湾成因的重要方向。但是由于测年方法、采样点和实验室处理过程等一系列问题增加了众多研究结果一致性的难度。

关于金沙江和长江中下游地区的阶地研究仅仅可能提供大致的长江发育史的部分年龄约束, 由于早期的或是古河流流阶地很难保存, 长江流域沉积物基本为现代沉积物, 并不能为有可能存在的河流袭夺与重组提供证据和年龄约束。而湖相沉积物(金沙江流域、长江中下游地区和莺歌海— 宋洪盆地)物源分析是对长江发育史各种假设时间和空间上的重要验证, 是将长江第一湾成因范围压缩的过程。

长江第一湾形成时间直接地质地貌证据比较少, 因此从区域构造及地貌特征和长江中下游沉积物特征获取间接的约束显得十分重要。青藏高原东南缘河流发育的热年代学研究认为中新世中晚期存在快速的河流下切。Clark 等[2]通过(U-Th)/He热年代学方法认为云南峡谷下切开始于13~9 Ma, Schoenbohm 等[71]也支持这一观点。Clift等[9]根据红河流域Nd同位素和Pb同位素的变化, 认为在24 Ma之前高原东南缘发生了大规模的袭夺事件及抬升, 包括红河上游的袭夺, 但是Nd同位素的变化一直在持续, 直到17~13.7 Ma变化减小, 这与年轻物源(如华夏古陆)的损失时间一致, 说明此时袭夺基本完成。Yuan等[78]认为川西和滇西在渐新世末期(23~0 Ma)开始了抬升。Wang等[73]认为青藏高原东缘河流快速下切主要有2个阶段:第一阶段开始于30~25 Ma以前, 第二阶段开始于15~10 Ma以前并持续至今。Shen等[103]通过老君山及发育于老君山的金沙江支流冲江河流域热年代学研究, 认为青藏高原东南缘在20~30 Ma经历了一次区域乃至整个高原的抬升及河流下切。Zhang等[104]通过九龙山及邻近区域热年代学研究认为该区域存在2个阶段(早渐新世和晚中新世)的快速下切, 2个阶段间由30~15 Ma的稳定阶段隔开。McPhillips等[68]通过石鼓附近的沉积物研究, 提出石鼓第一湾地区在18~9 Ma之间下切了约1 km。Zheng等[6]通过长江中下游年代学研究认为三峡下切始于O/M分界时(约23 Ma), 说明此时川江段已经发生了流向倒转并开始与长江汇合, 无论是三峡的下切与川江汇入长江, 还是长江第一湾的形成与金沙江转向北流及与长江贯通, 这都是一个漫长的地质过程, 所以长江第一湾的形成应该晚于23 Ma, 长江的贯通可能更晚。根据上述热年代学数据, 青藏高原东南缘在渐新世— 中新世开始了快速的下切, 这为高原的发育形成了很好的年龄约束, 也为青藏高原东南缘水系的发育提供了地质背景约束, 第一湾的形成受此年代框架的约束。

虎跳峡是金沙江与川江贯通一大阻碍, 它的成因是对长江第一湾成因的一种间接的验证。哈巴— 玉龙雪山原为一体的复式背斜[45, 53], 虎跳峡是先成河的下切还是后来的古湖决口下切形成, 由于缺少地质地貌记录, 更为精确的研究工作进行十分困难, 但该复式背斜山体为坚硬的晚古生界浅变质岩, 在当时的快速抬升背景下古湖决口下切形成虎跳峡的可能性较小, 更合理的解释应为南流先成河流随着地块的抬升不断下切, 后来由于金沙江袭夺此河道, 水量增大, 加之此时较快的抬升速率使虎跳峡逐渐形成[1, 53]。

另外, 如果认为金沙江南流入红河, 那穿过虎跳峡南流的先成河应该是古金沙江的一个支流, 而关于此段河道的直接研究很少。此段河谷为狭窄的V型谷, 金沙江的河流堆积物保存很少, 所以古河流的堆积物保存就更加困难。地貌历史研究的重点是地貌形态下地质记录如堆积物的支持, 那么通过实际考察工作还原与验证的数字建模工作就显得十分必要, 这是以后地貌研究中可以弥补与修正野外工作的重要手段[49]。在地貌形态上, 同是石鼓第一湾以下段的河谷, 石鼓— 洪文与洪文— 大具河谷地貌有很大的差异。在石鼓— 洪文段河谷宽阔, 且辫状河曲现象明显, 江心洲上有茂密的植被覆盖, 两岸谷肩较为平缓低矮, 但洪文村以下段河谷明显变窄变深, 谷肩高耸。如此明显的河谷形态对比可以作为具有不同侵蚀史的证据之一。可能存在的古河谷发掘与确定是青藏高原东南缘水系发育史的重要组成部分[5, 105], 新技术的发展(如航片解译、物探等)为古河道的发掘与研究提供了新途径[105]。

长江第一湾的形成是长江东西贯通的重要事件, 具有非常重要的地质历史意义, 越来越多的方法用来研究其发育演化过程。河流地貌的发育除了受到地表抬升作用的影响外, 还会受到断层水平错动作用的扰动。因此在青藏高原东南缘大地质背景下, 滇西北区域性构造活动也是不可忽视的。长江是横贯东西的大河, 可能存在东西逐渐贯通的发育史, 要重建这段历史, 需要时间和空间上可靠地质证据和年代数据的映证与约束。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|

| [101] |

|

| [102] |

|

| [103] |

|

| [104] |

|

| [105] |

|