作者简介:劳齐斌(1992-),男,广西来宾人,硕士研究生,主要从事海洋大气化学和极地持久性有机污染物研究.E-mail:laoqibin@163.com

北极由于独特的地理位置和自然条件,在全球气候环境变化的研究中占有举足轻重的地位。该区域常年低温,可能累积来自于中低纬度的持久性有机污染物(POPs),对简单脆弱的北极生态系统造成极大的压力。近40年来,尤其在2009年斯德哥尔摩公约新增9种POPs之后,北极地区的新型POPs引起的环境问题进一步受到科学家、政府和公众的关注。目前对传统POPs在北极的迁移转化过程的了解有限,新型POPs更是需要深入研究。通过对北极地区POPs相关研究进行归纳总结,重点阐述北极大气、水体、沉积物和生物体内传统和新型POPs的赋存水平、历史演变、生物富集以及来源,在此基础上进一步展望未来的变化趋势并提出一些亟待解决的关键问题。

First author:Lao Qibin(1992- ), male, Laibin City, Guangxi Province, Master student. Research areas include marine atmospheric chemistry and persistent organic pollutants in polar region.E-mail:laoqibin@163.com

The specific geographic location and natural conditions of the Arctic region play a significant role in the global climate change. As a result of perennial low temperature, simple ecological structure, and fragile ecosystem and weak stability in the Arctic, Persistent Organic Pollutants (POPs) accumulating from the region of middle and low latitudes may cause tremendous pressure in the arctic ecological environment. Therefore, the research of POPs in the Arctic region is not only conducive to more in-depth understanding of POPs distribution and transformation process in the global range, but to reasonably assess the harm of human activities on the arctic ecological environment. Thus, in the past 40 years, especially after nine new kinds of emerging organic contaminants being added to the list of Stockholm Convention in 2009, more and more scientific community and general public have pay attention to the research of POPs in the Arctic region. At present, the understanding of legacy POPs in the Arctic is limited, and the research of emerging POPs is in the initial stage. This paper aimed to summarize some conclusions and implications of the research, and focused on the occurrence level, historical evolution, bioaccumulation and source of POPs in atmosphere, waters, sediments and organisms in the Arctic region. Finally, the future changes and key scientific problems of POPs in the Arctic region were proposed.

持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants, POPs)是指人类合成并且能够持久存在于环境中, 随着食物链富集对生物体及人类的健康造成有害影响的化学物质。研究发现, POPs普遍存在于全球各环境介质中[1, 2], 甚至出现在高纬度的南极和北极[3~5], 已成为全球性环境的公害。为保护整个生态环境以及人类的健康, 2004年开始生效的斯德哥尔摩公约将12种POPs首先列入各缔约国控制与消减的“ 黑名单” 。2009年又新增9种, 这些污染物成为近年来国际环境污染研究的重点[6, 7]。

公约实施前, 由于无节制地使用POPs, 高纬度区域水体等环境介质中POPs含量极高(HCHs高达2 400 pg/L)[8], 处于食物链顶端的生物体内富集大量的POPs, 如北极熊体内多氯联苯(PCBs)含量达28 100 ng/g[9]、管鼻藿体内滴滴涕(化学名:双对氯苯基三氯乙烷, DDTs)高达5 759 ng/g[10]、北极狐体内PCBs为400 ng/g[11]。公约实施后, 虽然全球大部分国家已经停止生产和使用POPs, 但在北极环境中POPs含量下降缓慢, 部分POPs(如六氯苯(HCB)、低氯PCBs)甚至出现上升的趋势[12]。全球气候变暖, 海冰融化带来的“ 二次” 污染物成为北极POPs的重要来源[12]。

POPs的浓度在高纬度区域明显低于低纬度[13, 14], 但是由于POPs的半挥发性, 随大气传输过程中在寒冷的高纬度区域发生沉降而保存于冰雪中[15, 16]。近年来, 由于全球变暖趋势明显, 导致北冰洋大面积的冰雪融化, 先前埋藏于冰雪中的POPs重新释放进入大气, 使得北极融冰区大气中POPs含量呈上升趋势[13], 这种“ 二次” 污染成为目前北极环境中POPs的重要来源[15]。北极区域被北欧、俄罗斯、加拿大等国家包围, 历史监测显示, 大气中POPs的高浓度污染物主要分布于环北极这些国家的邻近区域, 说明历史上曾大量生产和使用POPs确实对北极生态环境造成重大影响[17~21]。

多溴联苯醚(PBDEs)、全氟化合物(PFCs)等9种新型POPs的性质和毒性与传统POPs相似, 虽然在2009年才列入公约目标控制污染物, 但20世纪90年代这类污染物在北极环境的赋存水平就引起了人们的关注[22]。目前研究显示, 新型POPs普遍存在于北极环境中[23~25]。PFCs包括:全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟壬酸(PFNA)、全氟十一酸(PFUnA)和全氟烷基化合物(PFASs)等, 其中PFOS在野生动物体内的含量极高, 达到(10.0± 4.6)ng/g, 其次是PFNA和PFUnA[25, 26]。而PDE-47(PBDE的一种同系物)和PFASs在北极格陵兰海鲜食品中的含量分别为21 ng/g和13.5 ng/g[27], 表明由于该类污染物在世界范围内广泛使用, 使其已经遍存于北极环境中[17, 28, 29]。

北极是对全球气候变化响应和反馈最为敏感的区域之一[30, 31]。过去几十年中, 由于全球气候变暖引起北极地区发生快速气候环境变化, 包括表层海水加速升温、海冰加速融化、太平洋入流水增加、河流径流输入增加等。在全球气候变暖的趋势下, 北极POPs的迁移及赋存状态将发生以下变化:①冰川融化、冻土退化过程重新向环境中释放原先埋藏于冰雪中的POPs[13, 15, 16]; ②干旱、高温、洪涝、暴雪等灾害性极端天气事件频发, 导致地表受到剧烈的侵蚀而将赋存于土壤中的POPs重新释放进入环境, 并随大气环流带入北极[32, 33]; ③气候变暖背景下使得北极部分食物链结构发生明显变化, 从而改变POPs在生物体内随食物链迁移及富集途径, 导致POPs在生态系统中毒性被放大[33]; ④河流径流的输入和大洋(太平洋和大西洋)入流水增加, 预计将带来更多的POPs进入北极环境[34]。Octaviani等[35]通过模型预测显示, 全球变暖趋势下使得DDTs不断向北极输送, 但PCBs相反, 表现为北极在2070— 2099年将成为全球PCBs的源而向外输送。因此, 气候变暖和反馈结果放大了北极地区环境中的POPs赋存水平。POPs随时间不断富集于生物体内, 对生物体具有分泌毒性, 影响生殖发育, 仅低浓度的HCB就能影响到生物的行为发育和神经系统[36, 37]。鉴于北极生物圈弱小的生产力和简单的食物链结构, 长期接触POPs的生物可能会使它们适应近年来北极气候和环境快速变化的能力变弱[38]。

综上所述, 虽然北极区域受人类活动直接影响较小, 但仍残留不同污染程度的POPs, 它们的赋存水平、生物富集以及来源成为近10年全球环境变化研究的热点之一。此外, 北极是海洋与大气之间物质能量交换的重要地区, 对该地区POPs的含量、分布、迁移转化的研究, 对鉴别POPs的源头, 并揭示环境污染事件和大规模生产使用POPs对极地生态环境造成的影响具有重要意义。北极生态系统较为脆弱, POPs长时间赋存于该区域, 对极区生态环境造成极大的压力, 但目前对北极POPs的全面综述未见报道。本文通过收集文献, 对北极POPs进行归纳总结, 揭示了POPs在极区环境中的残余水平、历史演变及其来源。

北极大气中传统的POPs主要以PCBs、有机氯农药(OCPs:包括六六六(HCH)、HCB、滴滴涕(DDT)等)以及多环芳烃(PAHs)为主。其中, PCBs主要以低氯取代为主[39, 40], 原因是PCBs的氯取代数不同其挥发性差异较大, 低氯PCBs大多以气态分布于大气中, 而高氯取代则更容易吸附在颗粒物上, 在长距离迁移的过程中高氯PCBs逐渐沉降, 而气态可随气体传向更高纬度[41]。Jaward等[21]研究显示, 从英国沿着挪威达北极的大气中PCBs存在明显的分馏现象, 高氯PCBs沿路线逐渐减少, 而低氯PCBs则能传输得比较远, 分布也均匀。此外, Baek等[42]在2005— 2009年对Ny-Alesund大气中的POPs监测发现, HCH浓度最高, 为35.2~78.9 pg/m3, 其中α -HCH大约占总OCPs的50%, 与其他OCPs相比, HCHs更容易从周围国家通过大气传输到北极。另一方面, 不同污染物含量在极区随纬度的变化趋势存在明显差异。丁翔等[43]在2003年跟随“ 雪龙号” 破冰船考察北极大气中的PAHs发现, 其浓度随纬度逐渐降低, 并且温度的变化是控制多环芳烃的长距离传输的因素。相反, α -HCH在高纬度冰区的含量为(48± 12) pg/m3, 高于较低纬度的楚科奇海和波弗特海(23± 4.4)pg/m3[13]。这与不同污染物的热力学性质的差异有关[44], PAHs的挥发性较低更容易吸附于颗粒物, 而挥发性较高的HCHs能随大气进入更高纬度的区域。但从另一方面表明, 随着全球变暖、海冰退化使得季节性积雪而埋藏的α -HCH重新释放到大气环境中[13]。

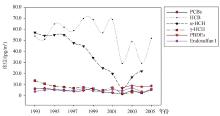

早在1986年, Hargrave等[45]对北极高纬度大气中的POPs监测发现, ∑ HCH和HCB浓度分别高达521 pg/m3(其中α -HCH为451 pg/m3, γ -HCH为70 pg/m3)和73 pg/m3。但在过去20年, 随着各国相继停止使用POPs产品, 大气中POPs含量总体呈下降趋势(图1)。其中α -HCH和HCB下降较为明显, 但林丹(γ -HCH)和PCBs下降趋势缓慢。原因是, 林丹作为农药DDTs的代替品, 近些年在一些发展中国家仍在使用[46], 而PCBs大量应用于电子产品中, 这些废弃产品由于处理不当导致PCBs大量排入到环境中[47, 48]。值得注意的是, 2002年之后POPs含量呈缓慢上升趋势, 主要是受到“ 二次” 污染来源的影响[13, 15]。Wu等[13]对高纬度的融冰区和冰封区大气中POPs研究显示, 融冰区α -HCH的浓度明显出现一个峰值, 明显高于开放海域和冰封区。随着全球气候的变暖, 北极的冰雪在加速融化, 使之前沉降富集于冰雪中的POPs重新释放到大气中, 这个结果被Daly等[49]模拟冰雪中有机污染物迁移的实验所证明。

北极大气中PBDEs的分布特征与PCBs类似, 主要以低溴PBDEs为主[22, 28], 能随大气向更高纬度传输。大气中PBDEs和PFCs的含量与温度呈显著正相关, 表明蒸馏效应对北极大气POPs的影响较大[22, 23]。Wang等[28]研究显示, PBDE在北太平洋区域从中纬度至高纬度其含量逐渐降低, 但至北极的高纬度区域其含量(17.3 pg/m3)明显高于北太平洋(12.8 pg/m3)。原因是历史上大量使用的POPs, 随大气长距离传输至高纬度区域, 在冷的条件下沉降于海冰积雪中, 但随后变暖, 这些冰雪开始融化而重新释放进入大气中[12, 13, 15, 23, 28]。然而, 北极高纬度区域大气中仍检测出较高浓度的高溴PBDEs(BDE-209, 3.01 pg/m3), 其吸附于颗粒物中并随大气长距离传输至高纬度的北极区域, 尤其在北极雾霾较为严重的季节[22, 28]。地域分布上, 加拿大北极Alert区域大气中PBDEs的含量远高于邻近欧洲的北极区域, 这主要受到北美军事基地大量使用PBDEs的影响[12]。时间趋势分布如图1所示, 北极大气中PBDEs的含量在2002— 2005年并无明显变化[17], 但其浓度要高于传统POPs中的PCBs, γ -HCH和硫丹(Endosulfan Ⅰ )。

PFCs的含量则相对较低, 浓度最高的PFOS(5.9 pg/m3)比全氟羧酸(PFCAs)、全氟磺酸(PFSAs)、全氟己烷磺酸(PFHxS)和全氟葵烷磺酸(PFDS)高1~2个数量级, 并且长链PFCAs的检出率较低[25]。用于表面活性剂的氟调聚物醇(FTOHs)、全氟烷基磺酸盐(PFASs)及它们的代谢产物PFCAs和PFOS广泛赋存于北极大气环境中, 其中PTOHs随时间上升趋势较为明显(从2005年的5.8~26 pg/m3上升至2010年的20~138 pg/m3)[23, 51]。PTOH的中间代谢产物8∶ 2 FTUCA和10∶ 2 FTUCA的含量(分别为0.06 pg/m3和0.07 pg/m3)极低[25], 表明北极区域存在新鲜的PTOH输入。

POPs在水体中的溶解度较低, 但易吸附于悬浮颗粒物而进入水体。POPs在水体中主要分布于上层水体, 随着深度的增加各污染物的含量降低明显[45]。与大气中POPs的时间趋势相似, 虽然在20世纪80~90年代极高(∑ HCH浓度达4 966 pg/L)[45, 52, 53], 但至90年代末, HCH下降的较为明显(白令海和楚科奇海HCHs含量分别为412.7和445.8 pg/L)[8], 原因是在80年代北半球大多数国家相继停止使用HCHs产品。区域分布上, 白令海和楚科奇海水体中HCHs浓度相差不大[8], 但加拿大Ice Island[45]却比白令海和楚科奇海高10倍。加拿大Ice Island海域的POPs主要来源于邻近城市, 其沿岸海水中α -HCH和γ -HCH的含量超过10 000 pg/L, 比大洋高一个数量级[45]。但是, 不同污染物在表层海水的分布随纬度变化存在差异。Lewalle等[54]发现海水中的HCB浓度从欧洲(1~2 pg/L)向北极区域(4~10 pg/L)升高, 并与温度呈较强的相关性。然而, 大多数PCBs同系物在海水中的含量随纬度升高逐渐减小[55], 这与它们的相对蒸汽压一致。

海水中POPs含量受大气长距离传输和冷凝沉降的影响较明显[56], 使得POPs从中低纬度向北极传输过程中逐渐沉积于水体。然而, 水体中POPs含量也会受到水体温度变化和一些暖气候的影响。Hargrave等[57]在考察北极大气中的HCH时发现其含量在7~8月存在一个高值, 原因是气温比较高, 使HCH从海水中重新释放出来, 使得水体中含量降低。Ma等[58]对北大西洋10年的观测发现, 在厄尔尼诺发生的比较强烈的春天, 温度偏高, 北美的五大湖的大气中HCB, HCHs和氯取代数较低的PCBs含量都明显升高。

相对于传统POPs, PBDEs在北极海水中的含量较低, Mö ller等[59]对邻近欧洲海域水体中PBDEs调查显示, 其含量为0.005~0.64 pg/L, 比欧洲North Sea低1~2个数量级[60], 并远低于土耳其Izmir Bay(87 pg/L)[61]。其他溴阻燃剂(BFRs)、六溴苯(HBB)和三溴苯(DPTE)与PBDE的含量相近, 并且有相似的分布趋势, 表明它们进入北极环境具有相似的途径[59]。目前北极海水中PBDEs含量虽低, 但随时间存在高污染的风险, Carroll等[34]报道Ob 和Yenisei流域中的PBDEs等污染源不断排入北极海域水体。

北极水体中PFCs的含量则高很多。加拿大北极Cornwallis岛上的Amituk和Char湖水中PFOS的浓度为1.8 ng/L[62]。区域分布差别很大, PFHxS, PFOS, PFHpA和PFOA在Resolute和Meretta湖水的含量是Amituk和Char的60倍, 原因是Resolute和Meretta湖位于机场污水排放的下游, 使得污染物不断积累[25, 62]。此外, 湖水中PFOA∶ PFNA和PFDA∶ PFUnA的比值与冰雪中的一致, 冰雪融化可能将这些污染物排入水体[62, 63]。

吸附于悬浮颗粒物的POPs最后沉降于海底沉积物中, 使海洋沉积物成为积累POPs的汇。并且, 积累的过程使得不同深度POPs含量成为指示各个时段污染特征的可能标志[64]。研究显示, 北冰洋表层沉积物以下7~8 cm处均能检测出PCBs和OCPs的残余[65], 留下了历史生产和使用POPs对北冰洋影响的足迹。但是POPs在北极水体中的沉积速率较低, 卢冰等[65]通过CRS模式计算出POPs在北极海洋中的平均沉积速率为0.9 mm/a, 各污染物的沉积速率大小为PCBs> HCHs> DDTs。Knap等[66]通过沉积捕获器收集悬浮颗粒物的研究也证明OCPs沉降的速率较慢。

不同海域沉积物中POPs含量差异显著(表1), 水深较浅的白令海峡和楚科奇海的沉积物中各污染物的含量远高于其他深水的海盆区[67]。这样的分布可能受到河流带入高浓度污染物的影响[34, 62]。此外, 也可能与POPs的沉积速率较低有关。但PAHs的分布不同于其他POPs, 其在白令海至楚科奇海表层沉积物中从浅水的陆架至深水区逐渐升高(总干重为32.99~276.97 ng/g)[68]。Zhao等[69]研究也显示, 表层沉积物中PAHs的含量分布为:最深的加拿大海盆海量最高, 而白令海陆架区最低。这主要受到TOC含量和沉积颗粒大小在不同区域的差异的影响。深海盆中TOC含量高、沉积颗粒粒径更小, 更容易富集由于化石燃料不完全燃烧而产生的PAHs[69]。

| 表1 北极各海域沉积物中POPs的含量(干重, pg/g)[67] Table 1 POPs Levels in surface sediments from Arctic sea areas (dry weight, pg/g)[67] |

时间趋势上, Evenset等[70]通过210Pb研究北极沉积物中POPs历史演变显示, PCBs和DDTs含量从19世纪30~70年代上升较为明显, 70~90年代逐渐下降。但目前与90年代相比并无明显变化[67], PAHs含量甚至高于1995年[71]。表明由于沉降速率的缓慢, 在未来北极沉积物中POPs的含量仍有可能增加。沉积物再悬浮, 有可能成为水体中POPs“ 二次” 污染的重要来源[72]。

北极沉积物中PBDEs与传统POPs相比, 其含量明显较低[67, 70, 73], 但却随时间呈上升趋势[70]。由于缺乏水体流动, 北极湖泊中PBDEs的含量(0.25 ng/g)明显高于沿海(0.05 ng/g)[74]。此外, 海鸟粪便输入也是湖泊沉积物中PBDEs高于海洋的重要原因[73]。沉积物环境中的PBDEs以低溴为主, 其原因是低溴PBDEs更容易随大气传输至寒冷以及偏远的北极, 并且高溴PBDEs随时间会降解为低溴PBDEs[74]。但是分子量较大的BDE-209仍能普遍检测出, 表明即使是挥发性很小的污染物仍能传输并富集于北极环境中[73]。

同样, Stock 等[62]从北极Amituk, Char和Resolute湖沉积物岩心中研究PFCs显示, 其含量从1983— 2003年上升较为明显, 其中PFOS成为主要污染物, 而C8-C12的PFCAs含量较低。沉积物中PFOA∶ PFNA和PFDA∶ PFUnA的比值与北极冰雪、水体中的比值相一致[25, 63, 75], 表明该类污染物很可能具有相似的来源, 如大气沉降。北极不同区域沉积物中新型POPs含量差别较大, Faroe Island的污泥中的PFC主要以PFHxA(1.61 ng/g), PFOA(1.26 ng/g)和PFOS(1.22 ng/g)为主[76]。相比污泥, 北极海域沉积物中PFC含量则低很多, PFOS, PFOA, PFHxS和PFOSA等在冰岛Gufunes湾的含量均低于检测限, 而在Faroe Island沉积物中PFHxA(< LOQ-0.09 ng/g), PFNA(< LOQ-0.03 ng/g)和PFOS(< LOQ-0.11 ng/g)的含量也较低[76]。北极污泥中较高浓度的PFCs表明北极环境受到人为污染排放的影响大, 并且常年积累潜在成为向其他环境介质扩散的源[25]。

POPs能富集于生物体并随食物链放大, 对生物体具有分泌毒性, 影响生殖发育。研究表明, POPs会破坏雌性三趾鸥的肤色, 从而影响它们对北极环境的适应能力[77]。北极的生物体中, 由于污染物的传输途径和接触生物体的方式不同, 以及饮食和越冬区域的差异, 使得污染物在群体间和种间的含量会有较大的差异[10]。尽管如此, POPs在北极生物体内的富集随食物链增加较为明显, 处于食物链顶端的生物体内POPs含量极高(表2)。其中北极熊和北极狐体内的POPs均高于最低可见负面影响(LOAEL)[81]。但最新研究显示, POPs随食物链的富集主要体现在处于海洋食物链上层的生物体系, 对于底层生物则没那么明显[82], 原因是底栖生物的摄食方式存在差异(杂食性、食尸、食草性)、与沉积物接触程度的差异、对颗粒有机物的依赖性, 决定了它们对不同POPs的摄取以及偏离了污染物随营养级的富集性。

| 表2 北极生物体内POPs含量(湿重, ng/g) Table 2 Concentrations of POPs in organism from the Arctic (wet weight, ng/g) |

然而, 生物体内不同组织间POPs含量存在明显差异。储少岗等[80]研究北极动物不同组织中的POPs表明, 驯鹿肝脏中PCBs最高, 其次是海豹的肠, 而驯鹿肌肉中PCBs最低, 原因是肝脏作为解毒器官, 脂肪含量高, 所以更容易蓄积亲脂性污染物。

POPs在北极生物体内的富集程度与目前POPs的使用状况有关。Laender等[83]研究生物体内的一些传统POPs的富集情况发现, 1985— 2010年这些POPs的含量减少了10倍, 但目前大量燃烧的化石燃料所产生的PAHs在一些无脊椎动物和鱼类体内含量却增加了10~30倍。

此外, 苔藓和地衣等生气植物, 它们长期生长在极地环境中, 能够富集气态和颗粒态POPs, 常被当作被动采样来指示环境中POPs的污染状况[84, 85]。但相反, 一些长期生活于北极环境的动物, 由于活动范围广, 体内富集的POPs会随排泄物带入一些未被污染的环境中。Negoita等[86]认为极区高浓度的OCPs和PCBs也很可能由生物活动(排泄、建巢等)频繁而带来。尤其在生物迁移过程, 很可能带来低纬区域高浓度的POPs。

与传统POPs相似, 新型POPs在北极生物体富集并随食物链增加较为明显。Rayne等[87]研究显示, 北极生物体内PFCs的含量随营养级显著升高(P< 0.05), 这与Tomy等[26]的研究相一致。如表3所示, PFOS在较高营养级生物中富集最为明显, 尤其是处于食物链顶端的北极熊, 其体内PFOS的含量远高于其他生物体。Sonne等[90]通过生理药代动力学模型分析北极熊体中的PBDEs和PFOS, 它们的风险商数(RQs)均大于1, 可能对北极熊的繁殖造成不利影响。值得注意的是, 在环北极区域人们常食用海产品, 如熏鱼片和鱼肉, 因此PBDEs(鲸鱼片21 ng/g)和PFCs(鲸鱼肉2.9 ng/g, 海豹肉13.5 ng/g)的含量较高, 表明北极偏远区域海产品中富集的POPs对人类健康仍存在威胁[27]。

| 表3 北极不同生物体内新型POPs的富集程度(湿重, ng/g) Table 3 Accumulated characteristics of emerging POPs in different Arctic organisms (wet weight, ng/g) |

生物体内富集的新型POPs随时间显著增加。Ikonomou等[92]研究显示, 1981年、1991年、1996年和2000年北极海豹体内PBDEs的含量成倍增加, 尤其是Penta-BDEs和hexa-BDEs的增长速度较为明显, 这与目前对该类商品的广泛使用有关, 如在北美地区。Smithwick等[93]的研究也表明北极熊组织中PFOS, PFNA, PFDA和PFUA的含量在1972— 2002年也呈指数增加。与一些传统POPs在北极熊体内含量趋势相反(1989— 2002年逐渐减小)[94], 表明近30年北极环境中新型POPs的赋存特征呈快速增长趋势。1949年发展了氟聚类反应技术, 其产品于1969年至今广泛使用[95]。但是目前由于缺乏在其他环境介质中PFCs长时间系列研究的相关报道, 所以北极熊体中PFCs的含量是否可以反映全球生产的PFCs产品还很难确定[93]。此外, 空间分布上却存在明显差异。Braune等[10]分析显示, 北极不同海岛间同种生物体中PBDEs, PFCAs和PFOS的含量明显不同, 导致这种差异的原因是多样的, 既可能是污染物迁移途径和大气浓度的差异, 也可能是不同区域间它们的饮食和越冬习惯不同。

综上所述, POPs广泛残留于北极各环境介质中, 且在生物体内的富集尤为明显, 给脆弱的北极生态环境系统带来强烈的冲击。尤其是新型POPs, 其赋存水平上升明显, 很可能超越传统POPs成为北极最主要的污染物[92]。因此, 对北极POPs的长时间及多点位监测, 是有效评估未来北极POPs污染特征及环境风险的前提和基础。

目前, 在北极已经建立包括大气、海洋哺乳动物、鱼类、鸟类在内的60个监测站点, 但监测空间分辨率仍不足以对POPs污染趋势进行全面评估[12]。并且, 人们对新型POPs在北极非生物环境、淡水生物和陆地的了解有限, 以至于对其向北极传输以及迁移转化机制的认识仍比较模糊[25]。

北极区域环境特殊, 历史排放的POPs在冷的条件下容易沉积于冰雪中[15, 16]。但近年来全球气候变化明显, 极大地影响了POPs在北极环境的传输和分布[13, 25, 96], 因此我们在建立模型预测未来北极环境POPs变化趋势的同时, 还需要更多现场观测数据支持模型的预测。然而, 过去北极考察由于受地缘政治、经济成本、航次条件困难等原因, 使得我们对北极环境问题的了解比较有限。

根据迄今的研究进展, 我们认为急需加强极地POPs的研究工作, 并需要重点关注和解决以下几个关键问题:

(1) 全球气候变暖的背景下, POPs的“ 二次” 排放再次侵袭北极各环境介质, 很可能将进一步危及北极生态系统。

(2) 扩大监测站点的数量, 加强对大气、水体、沉积物以及生物体内POPs的长时间系列监测。

(3) 更加重视POPs在极地各环境介质中的迁移转化, 如大气— 海水、冰雪— 大气、冰雪— 海水和海水— 沉积物。

(4) 需要对新型POPs建立一个更加成熟的监测方法, 以获取更多可靠的数据来填补相关未知的空白。

致 谢:非常感谢国家海洋局第三海洋研究所祁第博士参加讨论, 并对本文提出宝贵修改意见。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|