作者简介:刘希林(1963-),男,湖南新邵人,教授,主要从事地貌灾害过程评估和预测研究.E-mail:liuxilin@mail.sysu.edu.cn

中国是滑坡和泥石流灾害频发和灾害损失严重的国家,滑坡和泥石流灾害风险评价对区域防灾减灾意义重大。以1 km×1 km栅格为基本评价单元,在GIS技术支持下,对比分析2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险分布及其空间变化。结果表明,2000年滑坡和泥石流灾害风险大致以黑河—腾冲人口密度分界线为界,界线西部以低度风险区为主,界限东部以中度和高度风险区为主。2010年低度风险区仍以此为界主要分布在中国西部,但高度风险区已明显越过界线向西扩展。10年跨度间,中度风险区、高度风险区和极高风险区面积均有增加,尤其以高度风险区面积比例增加最大。反之,低度风险区面积则大为减少并转变升高为中度风险区,中度风险区是各风险等级中变化面积最大、最不稳定且最为敏感的区域。由于高度风险区所占面积和比例较小,因此,除局部地区以外,整体上中国目前尚不属于滑坡和泥石流灾害高风险地区。随着未来10年中国经济的中高速发展,灾害易损度进一步升高,地区间经济差距逐步缩小,高度易损区与高度危险区重叠部分将逐步增大,因此中国滑坡和泥石流灾害风险将会继续升高,灾害风险变化总体形势趋于严峻。

First author:Liu Xilin (1963-), male, Xinshao County, Hu’nan Province, Professor. Research areas indude risk assessment and prediction of geomorphic hazards.E-mail:liuxilin@mail.sysu.edu.cn

Landslides and debris flows occurr in China frequently and cause disastrous losses of life and property. The risk assessment of landslides and debris flows and their spatial variations were comparatively analyzed in this paper, which has great significance for disaster prevention. This article selected 1 km×1 km grid as the assessment unit and with support of GIS technique, analyzed landslide and debris-flow risk distribution and their spatial variations from 2000 to 2010. The research results indicated that the spatial distribution of risk classes in 2000 and 2010 was obviously discrepant. Overall, taking the Heihe-Tengchong population density line as the boundary, the west of the line is mainly low risk area; the east of the line is mainly high risk area. Compared with the risk of 2000, the risk values of 2010 increased, with the high risk area and low risk area enlarged, moderate risk area reduced. The moderate risk area is the most unstable and sensitive risk area, and its risk class variation is significant. However, China is not a region with the high risk of landslide and debris-flow hazard at present. In the following next 10 years, the risk of landslides and debris flows in China will continue to increase.

滑坡和泥石流是常见的地质灾害, 全世界几乎所有国家均有分布, 特别是在山区, 每年都有滑坡和泥石流灾害发生, 造成不同程度的人员伤亡和经济财产损失[1, 2]。为了减轻滑坡和泥石流灾害, 区域滑坡和泥石流灾害研究已成为目前研究的热点[3], 其中区域灾害风险评价显得尤为重要。

20世纪80年代开始, 一些学者已经开始关注滑坡和泥石流灾害评价[4~7]。随着1990年联合国“ 国际减灾十年” 活动的开展, 专门性区域地质灾害风险评价与区划的研究才得以真正进行[8, 9]。借此契机, 国内外许多学者和机构开展了滑坡和泥石流灾害风险评价的研究。Guzzetti等[10]采用泊松概率模型对意大利北部Staffora河流域的滑坡危险度进行了判定。Cutter等[11]基于美国1990年县域经济数据对环境灾害的社会易损度指数进行了计算。刘希林等[12]在泥石流风险评价和区划研究中, 根据“ 风险=危险度× 易损度” 的评价模式改进了区域泥石流风险评价方法, 使区域泥石流灾害风险评价具有绝对可比性。进入21世纪, 3S技术的快速发展为大范围区域地质灾害风险评价提供了先进有效的技术手段[13~15]。Westen等[16]通过数字高程模型和卫星遥感图像获取滑坡灾害背景因子和不同承灾体数据的空间分布, 结合地震和降雨的耦合关系, 对滑坡发生时间概率进行了评估。Kawagoe等[17]运用多元逻辑回归分析构建概率模型, 根据滑坡易发性因子与滑坡编目之间的关系确定诱发因子的相对权重, 采用栅格单元对滑坡进行了风险评价。Gentile等[18]运用经验模型、灾害图和野外调查资料对意大利南部山区进行了泥石流风险分析。张春山等[19]以县、省为区划单元对中国崩塌、滑坡和泥石流灾害危险度进行评价和区划, 分析了危险度分布状况及其变化规律。史培军等[20]采用半定量方式对影响中国城市的主要自然灾害进行强度计算和风险区划。

纵观国内外有关滑坡和泥石流灾害风险评价的研究工作, 就大范围空间尺度而言, 风险评价的基本评价单元仍以行政区域为主, 且以静态风险研究为代表, 对于以栅格为基本评价单元的大尺度区域地质灾害风险评价及其动态变化的研究仍然相对较少。

本文参考国内外滑坡和泥石流灾害危险度评价实践, 结合地质灾害危险度评价时空尺度, 选用坡度(x1)、岩性(x2)、地质年代(x3)、距断层距离(x4)、年平均降雨量(x5)、月降雨变差系数(x6)、年平均≥ 50 mm暴雨日数(x7)、地震动峰值加速度(x8)和土地利用(x9)9个指标对中国滑坡和泥石流灾害危险度进行评价。易损度指标根据科学性和量化性原则, 从社会易损度、经济易损度和环境易损度3个方面选取人口密度(D)、GDP密度(G)和土地利用类型(L)3个指标对中国滑坡和泥石流灾害易损度进行评价。文中采用1 km× 1 km栅格为基本评价单元, 将滑坡和泥石流灾害风险的区域差异和变化信息反映到每公里网格上, 分析2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险的空间变化, 为中国滑坡和泥石流灾害风险评价与管理, 提供可借鉴参考的科学依据。

文中分析所用基础数据来源如下:①《地质灾害通报》、《中国地质环境公报》和中国及邻区地应力和地质灾害数据库提供的中国历史滑坡和泥石流灾害的空间分布信息; ②中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(www.gscloud.cn)提供的SRTM 90 m数据; ③国家地质资料数据中心(www.ngac.org.cn)提供的1∶ 250万中国地质图; ④中国194个国际交换基本(准)气候站降雨数据; ⑤全球地震灾害评估计划(GSHAP)(http:∥seismo.ethz.ch/GSHAP/index.html)提供的地震峰值加速度矢量图; ⑥中国科学院资源环境科学数据中心(www.resdc.com)提供的2000年和2010年中国人口密度和GDP密度空间分布网格数据; ⑦中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站提供的欧洲空间局(European Space Agency, EAS)全球陆地覆盖GLC2000和GLC2009数据(用2009年的数据近似代替2010年的数据)。

根据《地质灾害通报》、《中国地质环境公报》和中国及邻区地应力和地质灾害数据库, 共统计出有文字记载的中国历史上1 260个大型和特大型滑坡和泥石流灾害点及其空间分布信息。大型和特大型地质灾害的划分依据《地质灾害防治条例》中地质灾害等级的分类来确定。通过文本编目数据, 根据灾害点空间位置信息, 生成矢量数据图层。

根据中国科学院计算机网络信息中心提供的国际科学数据镜像网站提供的SRTM 90 m数据, 将坡度分为8个等级:0° ~1° , 1° ~6° , 6° ~12° , 12° ~18° , 18° ~24° , 24° ~40° , 40° ~45° 和45° ~90° , 然后按照1 km× 1 km栅格重采样, 得到1 km× 1 km坡度栅格图。

根据国家地质资料数据中心提供的1∶ 250万中国地质图, 将岩性分为6类:①以砂岩和页岩为主的沉积岩分布区; ②以花岗斑岩、玢岩、闪长玢岩为主的浅成岩分布区; ③以玄武岩、安山岩、流纹岩为主的喷出型岩浆岩分布区; ④以灰岩、白云岩为主的沉积岩分布区; ⑤以千枚岩、大理岩、板岩、石英岩为主的变质岩分布区; ⑥以花岗岩、辉长岩、闪长岩为主的深成岩分布区。将地质年代划分为震旦纪、寒武纪、奥陶纪、志留纪, 泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪、侏罗纪、白垩纪、第三纪和第四纪12个类型。以3 km为间距对断层作多环缓冲区分析, 根据距断层距离分为6个缓冲区:0~3, 3~6, 6~9, 9~12, 12~15和> 15 km。运用GIS软件的空间分析功能, 分别将岩石类型、地质年代和距离断层的距离的矢量数据展布在1 km× 1 km栅格上, 转换为1 km× 1 km栅格数据, 转换而成的栅格图的精度取决于1∶ 250万中国地质图原图的精度。

根据中国194个国际交换基本(准)气候站有关降雨数据, 用Kring方法插值, 按1 km× 1 km栅格输出图层, 得到年平均降雨量、月降雨变差系数和年平均≥ 50 mm暴雨日数栅格图。

根据全球地震灾害评估计划(The Global Seismic Hazard Assessment Programme, GSHAP)提供的地震峰值加速度矢量图, 将中国地震动峰值加速度分为10类:0~0.5, 0.5~1, 1~1.5, 1.5~2, 2~2.5, 2.5~3, 3~3.5, 3.5~4, 4~4.5 和> 4.5 m/s2, 将矢量数据转换为1 km× 1 km栅格数据。

易损度数据方面, 人口与GDP分县统计数据直接采用中国科学院资源环境科学数据中心提供的2000年和2010年中国人口密度和GDP密度空间分布网格数据, 其处理方法为运用GIS软件的空间分析功能, 将人口密度与GDP密度数据分别展布在1 km× 1 km栅格上, 生成1 km× 1 km的人口密度和GDP密度栅格图。

由于无法获得中国土地利用数据用于此项研究, 所以只得根据欧洲空间局土地覆盖数据GLC2000和GLC2009(近似代替2010年)中有关中国土地利用的部分, 经转换投影坐标后, 将ESA土地覆盖的22种分类按照中国土地分类的6大类进行重新分类, 得到2000年和2009年(近似代替2010年)的中国土地利用图, 包含未利用土地、水域、草地、林地、耕地和城乡工矿居民用地, 再进行1 km× 1 km重采样, 得到1 km× 1 km土地利用栅格图。

灾害风险具有影响因素复杂、评价方法多样的特点[21, 22]。目前, 灾害风险评价的定量表达通常采用联合国人道主义事务部1992年公布的灾害风险定义及其数学表达[8, 9]:

式中:R为风险, H为危险度, V为易损度, 三者取值均介于0~1。

3.1.1 危险度评价模型

在滑坡和泥石流灾害研究中[23~25], 统计模型广泛运用于滑坡和泥石流灾害危险度评价。本文中滑坡和泥石流灾害危险度评价采用的统计模型由确定性系数模型(Certainty Factor, CF)和逻辑回归模型(Logistic Regression, LR)组合而成。

CF模型假定将来发生滑坡和泥石流灾害的条件与过去已经发生滑坡和泥石流灾害的条件相同[26], 然后用过去发生的滑坡和泥石流灾害点在各因子级别中的分布情况来确定各因子类别对滑坡和泥石流灾害的贡献值。CF值采用如下公式计算:

式中:PPa为滑坡和泥石流灾害在分类数据a中的个数与分类数据a的面积比值, PPs为滑坡和泥石流灾害总数与总面积的比值。

CF值变化区间为[-1, 1], 正值代表滑坡和泥石流灾害发生的确定性高, 即地质环境条件有利于滑坡和泥石流灾害发生; 负值代表滑坡和泥石流灾害发生的确定性低, 即地质环境条件不利于滑坡和泥石流灾害发生。

LR模型描述的是二元因变量(通常0代表滑坡和泥石流灾害不存在, 1代表滑坡和泥石流灾害存在)和一系列自变量(x1, x2, …, x9)之间的关系, 逻辑回归函数如下:

式中:P为滑坡和泥石流灾害发生的概率, 取值范围为0~1; a为截距; β 为回归系数。

将公式(3)两边取自然对数得ln[P/(1-P)]作为因变量Y, 影响因子xi(i=1, 2, …, 9)作为自变量, 建立线性回归方程式:

回归方程中各变量的显著性检验结果见表1。

| 表1 回归分析中各变量的显著性检验 Table 1 Significance of the variables in regression analysis |

各变量在回归方程中的显著性通过p值或Wals值来判断, p值越小或Wals值越大, 该变量在回归方程中的显著性就越高。通常p< 0.05才具有统计意义。从表1可以看出, 年平均降雨量(x5)和土地利用(x9)这2个指标的p值都大于0.05, 回归分析表明这2个变量不显著, 因此剔除年平均降雨量(x5)和土地利用(x9)2个指标, 采用通过显著性检验的其余7个指标以及公式(3)和(4)构建逻辑回归方程, 得到用于计算滑坡和泥石流灾害危险度的评价模型(公式5)。由公式(5)计算每个评价单元的危险度(0~1), 再按0.2等间距进行危险度分级, 由此得出中国滑坡和泥石流灾害危险区划。

式中:P为滑坡和泥石流危险度(发生概率), x1为坡度中各分类级别的CF值, x2为岩石中各岩石类别的CF值, x3为不同地质年代的CF值, x4为距断层不同距离的CF值, x6为不同月降雨变差系数的CF值, x7为年平均≥ 50 mm暴雨日数各分类级别的CF值, x8为不同级别地震动峰值加速度的CF值。

3.1.2 易损度评价模型

地质灾害易损度是指一定区域及时间区间内因地质灾害可能导致的一切人、财、物的潜在最大损失程度[27]。为便于大尺度区域评价并考虑到获取资料数据的困难, 刘希林在其原有易损度评价模型基础上提出了如下简化公式计算[1, 28]:

式中:V为滑坡和泥石流灾害易损度, G为国内生产总值归一化处理后的值, L为土地利用类型归一化处理后的值, D为人口密度归一化处理后的值。

国内生产总值和人口密度采用极差变换方法进行归一化处理, 公式如下:

Yi=

式中:i为年份, Y表示归一化处理后的国内生产总值或人口密度值, x代表国内生产总值或人口密度, ximin代表国内生产总值或人口密度中的最小值, ximax代表国内生产总值或人口密度中的最大值。

土地利用类型采用赋值法进行归一化处理, 将未利用土地、水域、草地、林地、耕地和城市工矿居民用地6类土地分别赋值为0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8和1。

将归一化处理后的各项指标数值代入公式(6), 计算得出易损度V。

在10年跨度下, 滑坡和泥石流灾害发育的区域地质环境和水文气象背景的变化程度, 相对于该时间段下区域经济社会条件的变化程度而言, 应该是比较微小的, 在此前提下, 2010年中国滑坡和泥石流灾害危险度值仍然以2000年的危险度值作为评价的本底值。

2000年中国滑坡和泥石流灾害风险评价公式如下:

R2000=H× V2000 (8)

2010年中国滑坡和泥石流灾害风险评价公式如下:

R2010=H× V2010 (9)

2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险评价的变化由如下公式计算:

DR=R2010-R2000 (10)

式中:R2000和R2010分别为2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险值, H为中国滑坡和泥石流灾害危险度值(用2000年危险度数值), V2000和V2010分别为2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害易损度值。

4.1.1 危险度评价结果

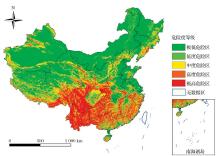

根据公式(5), 计算出中国滑坡和泥石流灾害危险度值, 按等间距法将其分为5级:极低危险区(0~0.2)、低度危险区(0.2~0.4)、中度危险区(0.4~0.6)、高度危险区(0.6~0.8)、极高危险区(0.8~1), 生成中国滑坡和泥石流灾害危险度等级图(图1)。

由图1可知, 极低危险区面积和所占比例分别为4 472 874 km2和47.24%, 主要分布在东北西部和西北的多个省份; 低度和中度危险区的所占比例分别为15.96%和15.84%, 广泛分布在全国各地; 高危险区面积及其所占比例分别为1 160 560 km2和12.26%, 主要集中在长江以南; 极高危险区面积824 259 km2, 占总面积的8.70%, 主要分布在云南省、西藏东部和四川西部等地区。

4.1.2 易损度评价结果

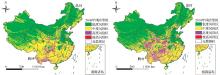

根据公式(6)分别计算出2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害易损度值, 按等间距法将其分为5级:极低易损区(0~0.2)、低度易损区(0.2~0.4)、中度易损区(0.4~0.6)、高度易损区(0.6~0.8)、极高易损区(0.8~1), 生成中国滑坡和泥石流灾害易损度等级图(图2)。

由图2表明, 极低和低度易损区主要位于西北和西南经济相对落后且人口相对稀少的地区, 2000年和2010年其面积分别占总面积的90.3%和72.83%; 中度易损区主要分布在华北、四川盆地、东北和沿海地区, 2000年和2010年其面积分别为903 247 km2和2 525 340 km2, 所占比例分别为9.56%和26.73%; 高度易损区主要集中在省会城市, 以及以省会城市为中心的其他邻近城市群地区, 其中以京津唐、长三角和珠三角最为集中明显, 该区域面积比例小, 2000年和2010年所占比例分别为0.13%和0.42%; 极高易损区主要分布在经济相对发达和人口稠密的东部沿海省份, 2000年和2010年其面积分别为1 113 km2和1 816 km2, 所占比例分别为0.01%和0.02%。2000年和2010年各易损度等级面积增减情况见表2。

4.1.3 风险评价结果

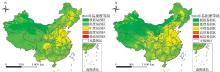

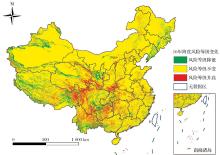

根据公式(8)和(9)分别计算2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险度值, 然后根据危险度和易损度的数值分级, 得到相应的5级风险分级:极低风险区(0~0.04)、低度风险区(0.04~0.16)、中度风险区(0.16~0.36)、高度风险区(0.36~0.64)、极高风险区(0.64~1)。由于极低风险区面积极少, 故将其并入低度风险区(0~0.16), 由此得到2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险等级图(图3)。

| 图2 2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害易损度Fig.2 Vulnerability of landslides and debris flows of China in 2000 and 2010 |

| 表2 2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害易损度等级面积 Table 2 Area of vulnerability class of landslides and debris flows of China in 2000 and 2010 |

2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险分布大致以黑河— 腾冲人口密度分界线为界, 界线以西以低度风险为主, 界线以东以中度和高度风险为主。由表3可知, 2000年中国滑坡和泥石流灾害低度风险区主要分布在西北、东北和华北大部分区域, 占总面积的63.46%; 中度风险区基本上分布于秦岭— 淮河一线南侧, 占总面积的33.54%; 高度风险区集中分布于四川东部、云南南部、重庆、甘肃南部、贵州北部和广西西部一带, 占总面积的3%; 极高风险区面积约104 km2, 所占比例极小, 几乎可以忽略不计。2010年中国滑坡和泥石流灾害低度风险区集中分布于西北、东北和华北多个省份, 占总面积的58.85%; 中度风险区主要分布于长江以南及长江流域大部分省份, 占总面积的33.86%; 高度风险区主要分布于四川盆地及其周围各省份, 占总面积的7.28%; 极高风险区面积约668 km2, 占总面积的0.01%。

对比2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险评价结果, 可知低度和高度风险区变化明显, 其中由中度风险区降为低度风险区的区域主要出现在东北三省东部、新疆西部、西藏西部和青海西部; 由中度风险区升高为高度风险区的区域主要出现在四川西部、西藏南部、甘肃南部和中部的湖南和湖北的部分地区。由表3计算得出, 2010年低度风险区面积及其所占比例分别减少433 354 km2和4.61%; 高度风险区面积及其所占比例分别增加了402 753 km2和4.28%; 中度风险区和极高风险区面积也略有增加, 增加比例分别为0.32%和0.01%。

| 表3 2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险等级面积 Table 3 Area of risk class of landslides and debris flows of China in 2000 and 2010 |

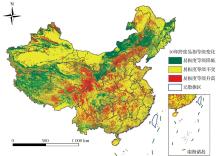

导致中国滑坡和泥石流灾害风险升高的主要原因是易损度的变化。10年间中国经济社会高速发展, 易损度变化已成为风险变化的主要驱动因素。从易损度评价统计结果来看(表2), 2010年与2000年相比, 极低、低度和中度易损区变化明显(图4), 其中低度易损区面积减少2 598 008 km2, 占低度易损区总面积的27.50%; 极低和中度易损区面积分别增加了947 754 km2和1 622 093 km2, 分别占其总面积的10.03%和17.17%; 高度和极高易损区面积较小, 但亦呈现出增加趋势, 增幅分别占其总面积的0.29%和0.01%。对比分析中国滑坡和泥石流灾害风险变化, 发现其与易损度变化的空间表现是基本一致的。

由公式(10)计算出2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险差值, 据此得到10年跨度中国滑坡和泥石流灾害风险等级变化图(图5)。2010年与2000年相比, 中国滑坡和泥石流灾害风险等级有升有降, 其中有面积 2.95%的区域风险等级降低, 零散出现在西北和东北边疆地区; 有面积85.23%的区域风险等级不变; 有面积11.82%的区域风险等级升高, 主要呈辐射状分布在四川盆地周围。由此可知, 风险等级升高的面积远大于风险等级降低的面积, 表明10年跨度中国滑坡和泥石流灾害风险整体上是升高的。

| 图4 2010年与2000年相比中国滑坡和泥石流灾害易损度等级变化Fig.4 Vulnerability class variations of landslides and debris flows in China between 2000 and 2010 |

如前所述, 风险变化主要由易损度变化驱动。2010年与2000年相比, 有面积16.88%的地区易损度等级降低, 主要出现在西部和东北地区; 有面积57.37%的地区易损度等级不变, 广泛分布于全国各地; 有面积25.75%的地区易损度等级升高, 主要集中在西南、华北和中部各省。

易损度降低的西北地区和东北边陲由于人口密度相对较小、经济相对落后, 使其单位面积GDP和人口变化较小, 加之退耕还林和草地退化, 使其单位面积土地附加值下降, 由此造成该地区易损度降低, 进而导致其风险等级降低; 易损度等级不变的地区, 基本上也是风险等级不变的区域, 虽然风险值普遍有所增加, 但其增加幅度并没有达到跨等级的量, 因而仍然维持在原风险等级范围内; 易损度等级升高的地区, 由于1998年启动的退耕还林和退牧还草、2000年发起的西部大开发和2004年实施的中部崛起计划, 使得上述地区易损度升高, 进而导致其风险等级升高。

| 图5 2010年与2000年相比中国滑坡和泥石流灾害风险等级变化Fig.5 Risk class variations of landslides and debris flows in China between 2000 and 2010 |

2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害风险等级变化的对比, 可以从升高、不变和降低3种情景来分析(表4):①风险等级升高的区域以低度和中度风险区为主, 低度风险区等级升高面积占总升高面积的62.02%, 中度风险区等级升高面积占总升高面积的37.94%; ②风险等级保持不变的区域以低度和中度风险区为主; ③风险等级降低的区域以中度和高度风险区为主, 中度风险区等级降低面积占总降低面积的89.61%, 高度风险区等级降低面积占总降低面积的10.37%。

进一步分析风险等级变化情况可知, 风险等级不变的面积仍然占大部分, 但风险等级变化的部分不同等级有所不同。由于低度风险区等级变化必然是升高, 而极高风险区等级变化必然是下降, 因此分析对象主要是中度和高度风险区等级变化。分析结果表明, 中度风险区以等级升高为主(等级升高面积> 等级降低面积); 高度风险区以等级降低为主(等级降低面积> 等级升高面积)。中度风险等级变化面积远大于高度风险等级变化面积, 所以, 中度风险区是风险等级变化面积最大、最不稳定且最为敏感的区域。

| 表4 2010年与2000年相比中国滑坡和泥石流灾害风险等级面积变化 Table 4 Area of risk class variations of landslides and debris flows in China between 2000 and 2010 |

2000年和2010年中国滑坡和泥石流灾害易损度对比分析结果可以作为解释风险变化的原因。由表5可知, 低度易损区等级升高和降低面积的变化是各等级变化中最大的, 且主要以易损度等级升高为主(等级升高面积> 等级降低面积); 中度易损区则以等级降低为主(等级降低面积> 等级升高面积)。由于低度易损区等级升高面积远大于中度易损区等级降低面积, 因此, 低度易损区是易损度变化最为活跃的区域。2010年与2000年相比, 中度易损区已从沿海地区向中部内陆地区快速扩展, 且易损度值在增大。图2显示有面积占30.54%的低度易损区已升高为中度易损区, 这一演变也是导致中度风险区成为各类风险等级中变化最敏感区域的直接原因。

| 表5 2010年与2000年相比中国滑坡和泥石流灾害易损度等级面积变化 Table 5 Area of vulnerability class variations of landslides and debris flows in China between 2000 and 2010 |

综上所述, 中国滑坡和泥石流灾害高度危险区主要分布在西部, 西部地区人口密度低、经济水平不高, 灾害易损度较低, 使得西部地区风险等级并不高。就全国而言, 由于高度风险区所占面积和比例很小, 因此除局部地区以外, 整体上中国目前尚不属于滑坡和泥石流灾害高风险地区。随着未来10年中国经济的中高速发展, 灾害易损度将进一步升高, 地区间经济差距将进一步缩小, 高度易损区和高度危险区重叠部分将进一步增大, 中国滑坡和泥石流灾害整体风险将会继续升高, 灾害风险变化总体形势趋于严峻。

本文得出如下主要结论:

(1) 中国滑坡和泥石流灾害风险分布区域差异明显。2000年, 大致以黑河— 腾冲人口密度分界线为界, 界线西部以低度风险区为主, 界限东部以中度和高度风险区为主; 2010年, 低度风险区仍以此为界主要分布在西部地区, 但高度风险区已明显越过界线向西扩展。

(2) 2010年与2000年相比, 中国滑坡和泥石流灾害风险等级有升有降, 风险等级升高面积大于风险等级降低面积, 其升高面积占总面积的11.82%, 降低面积占总面积的2.95%, 整体上中国滑坡和泥石流灾害风险等级是升高的。中度风险区是等级变化面积最大、最不稳定和最为敏感的区域。

(3) 2010年中国滑坡和泥石流灾害低度(含极低)风险区面积占总面积的58.85%, 中度风险区面积占总面积的33.86%, 高度风险区面积占总面积的7.28%, 极高风险区面积占总面积的0.01%。由于高度和极高风险区所占面积和比例很小, 因此除局部地区以外, 总体而言, 中国目前尚不属于滑坡和泥石流灾害高风险地区。随着未来10年中国经济的中高速发展, 高度易损区和高度危险区将更多叠加, 风险总体上将呈升高趋势。

(4) 区域开发必须综合规划, 强调“ 多规合一” 。就滑坡和泥石流灾害风险评价和区划而言, 其实践意义在于对区域开发的约束作用。为此我们建议:极高和高度风险区宜规划为禁止开发区, 在生态功能区划中可作为自然保护区加以利用; 中度风险区宜规划为限制开发区, 可适度开发, 但开发过程中应尽量规避灾害风险, 或采取有效措施降低灾害风险; 极低和低度风险区为可开发区, 但大部分低度风险区位于生态脆弱的西部, 开发时应注重保护生态环境, 实时监测灾害风险的动态变化。

本文在评价滑坡和泥石流灾害危险度时, 灾害点资料选取了1 260个大型和特大型滑坡和泥石流灾害的历史数据, 应该能够表征中国滑坡和泥石流灾害80%以上的危险度特征, 就像80%以上的地震能量是由大地震和特大地震释放一样, 大型和特大型滑坡和泥石流灾害的数量应该是决定其危险度大小的主控因素。在易损度评价中, 由于承灾体种类繁多, 评价指标偏向于选择具有区域代表性且易于量化的指标并做了某些简化, 由此可能对灾害风险评价结果产生少许影响, 今后可进一步完善和改进。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|