作者简介:李建平(1969-),男,山西山阴人,教授,主要从事气候动力学与可预报性、季风、环状模及其影响等研究.E-mail:ljp@bnu.edu.cn

东亚夏季风变化对中国气候有显著影响,从能量学角度探讨季风环流的动能来源对认识季风变率及其机制至关重要。在回顾传统有效位能理论的相关研究的基础上,阐述了其在应用于区域环流有效能量转换问题分析上的局限性,介绍了适用于研究区域环流能量循环和转换的大气环流扰动位能(PPE)理论,阐述了PPE理论在研究非绝热加热和局地动能转化的优越性,总结了PPE在区域环流异常与能量转换及其在夏季风变化中的作用相关研究进展,并指出未来利用PPE研究东亚夏季风变化的重要科学问题:东亚季风区季节—年际尺度上PPE的时空变化特征、主导模态及其与东亚夏季风及下垫面强迫的关系;如何建立以PPE为纽带的东亚夏季风环流变化的能量学理论;下垫面加热如何通过PPE转换为东亚夏季风环流的扰动动能;寻找东亚夏季风的前期PPE信号,解释相关机制,探讨可预报性等。

First author:Li Jianping(1969-), male, Shanyin County, Shanxi Province, Professor. Research areas include climate dynamics and predictability, monsoons, and annular modes and their impacts.E-mail:ljp@bnu.edu.cn

The East Asian Summer Monsoon (EASM) exerts considerable influences on the climate in China. Studying kinetic energy sources of monsoon circulation from the perspective of energetics is critical important to understand monsoon variability and relevant mechanism. The traditional theory of Available Potential Energy (APE) and relevant studies were reviewed, and some limitations of the APE theory in studying regional effective energy cycle and transformation were discussed. A new theory of Perturbation Potential Energy (PPE) of atmospheric circulation, which can be applicable to the study of energy cycle and transformation of regional circulation systems,was introduced. The advantage of the PPE theory in studying regional effective energy cycle and conversion was discussed, and some advances in the role of the PPE in variability of the EASM were further reviewed. At the end, some important scientific open questions about the application of the PPE to investigations of EASM variability in future were summarized as follows: spatial-temporal characteristics and dominant modes of PPE at seasonal-interannual timescale over the EASM region, and their relationships with the EASM and lower boundary forcings; the physical processes and relevant mechanisms on how lower boundary forcings affecting the kinetic energy of EASM circulation through the key link of PPE; the preceding PPE signals associated with EASM variations, relevant underlying mechanisms, and predictability of the preceding PPE signals as well.

世界60%以上的人口生活在季风区, 季风变化对季风区以及其他地区的经济、社会及生存环境等都有极为重要的影响, 因此, 季风变化一直得到季风区国家政府及相关国际学者的高度重视, 是当今气候变化研究的核心科学问题之一[1]。“ 世界气候研究计划(World Climate Research Programme, WCRP)” [2]及其核心子计划“ 气候变率及可预报性(Climate and Ocean: Variability, Predictability and Change, CLIVAR)” 、“ 全球能量和水分循环实验(Global Energy and Water Cycle Experiment, GEWEX)” 、“ 气候与冰冻圈(Climate and Cryosphere, CliC)” 、“ 平流层过程及其对气候的作用(Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate, SPARC)” , WCRP的10年战略计划“ 地球系统的协调观测和预报” (COPES计划, 2005— 2015)[3]等重要科学计划均把季风研究列为中心议题。最新的一些国际和国内计划[4~7]也都把目标集中在季风气候变化及相关动力学研究上, 比如2006年开始实施的地球系统科学联盟(Earth System Science Partnership, ESSP)框架下的季风亚洲区域集成研究计划(Monsoon Asia Integrated Regional Study, MAIRS)[8], 以及2007年开始的CLIVAR/GEWEX交叉子计划亚洲季风年国际计划(AMY 2007-2012)[6, 7], WCRP 2010— 2015年执行计划[9], 全球变化与地球系统科学发展战略研究报告[4], 未来10年中国学科发展战略— — 地球科学[5]。由此可见, 季风气候变化研究是当今气候变化研究的前沿科学问题之一。

我国位于东亚季风区, 天气气候受到东亚季风的重要影响[10], 季风引起的旱涝灾害往往造成重大经济损失和人员伤亡。因此, 认识东亚季风的形成和变化对理解我国气候变化的成因、揭示汛期降水变化的规律、提出气候预测新理论和新方法, 以及制作旱涝预测产品提高季风业务预测水平等都有重要价值; 这方面的研究对发展国民经济具有重大意义。

在东亚季风变化及其对东亚气候的影响方面, 我国学者在国际上最早取得了系统性研究成果, 对推动东亚季风研究领域的发展起到了举足轻重的作用。早在20世纪30年代, 竺可桢[11]就对东亚夏季风及其对中国汛期降水的影响进行了开创性的研究。随后, 我国学者对东亚季风中很多问题开展了较为系统的工作[12~16]。之后, 我国许多学者对亚洲季风的形成、三维空间结构、不同时间尺度(季节内、季节、年际和年代际等)变率的基本特征, 及其对东亚气候的影响等进行了大量研究, 取得了很多重要进展, 不断推动该学科领域向前发展。观测资料诊断分析和数值模式研究表明, 下垫面强迫对东亚夏季风的变化有重要影响[17~23]。其中, 热带地区海温的冷暖变化(如赤道中东太平洋ENSO活动、印太暖池等)是影响东亚夏季风变化的重要因子[24~34], 并且也是东亚夏季风预测的关键[35~42]。这些成果为揭示东亚季风的变化规律、建立东亚季风预测理论、预测模型和预测方法等方面做出了重要贡献。

尽管在东亚夏季风领域已经做了大量的工作, 取得了上述重要进展, 但实践表明目前气候预测模式对东亚夏季风变化的预测水平仍然不高[43, 44], 尚不能满足国家需求。这说明当前对东亚夏季风变化的动力学及其影响我国气候变化物理过程的认识上还需要进一步加强, 还需要提出新的观点和理论。因此, 在这方面进行进一步深入探索具有重要理论意义和实际应用价值。

大气环流的演变本质上是由其能量变化和收支决定的, 季风的变化显然与季风环流的动能变化直接相关。前人研究指出, 东亚夏季风变化与关键区下垫面强迫(如热带海温、高原积雪等)存在着联系, 然而, 已有的大气能量学理论证实了外部的非绝热加热并不能直接转化为大气的动能, 这说明下垫面强迫并不是季风动能的直接来源。因此, 有必要从能量学的角度进一步深入探讨季风动能的来源问题。同时, 从区域能量学角度研究东亚夏季风变化问题的工作目前也还不多。这方面的探索不仅有助于深入认识东亚夏季风活动的变化规律, 而且能从一个新的观点审视关键区下垫面强迫变化对东亚夏季风的影响, 特别是相关的理论和机理研究, 对提高东亚夏季风变化的认识和预测水平具有理论指导意义。

大气能量学是近代气象学发展的一个重要分支[45~47], 在大气科学中具有显著的地位和重要作用。在大气能量学方面, 我国学者也开展了很有特色的研究工作[48~51], 雷雨顺[52]还从能量收支和转化角度探讨了大气不稳定理论。

大气中能量源汇以及能量转换的有效性问题, 是大气科学研究中的重要组成部分。Margules[53]首次提出了“ 有效动能” 概念, 指出大气能量转化对风暴发展的贡献。现代大气能量学框架主要基于Lorenz[54]的工作, 他提出了有效位能的概念, 认为有效位能是全位能中可以向动能转化的那一部分能量, 等于大气的全位能与经过绝热调整到参考状态之后的全位能之差。有效位能的产生主要是由不同形式的非绝热加热(主要包括辐射、感热、潜热)造成的。水平方向上的能量划分在Phillips[55]的大气环流模式数值模拟试验中得以采用, Boer[56, 57]和Egger[58]探讨了等压坐标系下有效位能的平均和涡旋形式。Oort等[59~61]利用资料计算了1月和7月能量循环, 结果与Lorenz[54]提出的能量循环框图相似。在Saltzman[62, 63]波数域能量研究的基础上, Baer[64]、Chen[65]、仇永炎[66]和Sheng等[67]将上述思想推广到波数域和频域能量学的研究。Wiin-Nielsen等[68, 69]和Smagorinsky[70]研究了有效位能和动能的正压和斜压分量。由于有效位能是基于静力平衡、稳定大气层结、不考虑地形以及忽略潜热能贡献等假定得到的, 很多工作在此基础上进行了大胆尝试。Dutton等[71]得到了非静力近似下更为准确的能量公式和方程。Taylor[72]和曾庆存[73]强调了地形的影响。Lorenz[74]和谢义炳[75, 76]同时提出了湿有效位能概念。

有效位能理论被广泛应用到大气和海洋中的能量收支分析, 如副热带高压的涡动能量增长[77]、海洋中有效位能的评估[78~80]、ENSO过程中有效能量的变化特征[81, 82]以及模式中的能量守恒[83]等。在气候时间尺度, 大气的运动主要依靠外界能量的输入。大气直接吸收的太阳辐射能量只占大气接收总能量的30%左右, 即直接驱动大气运动的能量有2/3来自下垫面强迫[84], 即来自大气圈与水圈、冰冻圈、岩石圈和生物圈之间的能量交换。通过能量平衡方程可知, 大气运动的动能依赖有效位能的转换, 而有效位能则来源于非绝热加热, 主要包括大气的辐射收支、感热和潜热加热等。已有很多研究针对不同形式的非绝热加热, 利用资料诊断分析了有效位能的来源。例如, Brown[85]对整个对流层有效位能制造进行了估算, Paulin[86]则进一步推广到平流层, Hansen等[87]、Danard[88]、Bullock等[89]和Gall等[90]则分别研究了长波辐射、潜热和感热造成的有效位能产生及其变化。随着能量学研究的深入, 局地大气能量的变化问题开始受到重视。Lorenz[54]所定义的全球有效位能被扩展到区域尺度, 用于研究有限区域内风暴产生过程中有效位能变化情况[91~95]。近年来, 人们开始尝试将能量分解成平均部分和扰动部分, 用于研究区域的波流相互作用中能量转化问题[96~98]。

经典的有效位能理论自提出以来, 历经了半个多世纪并得到了长足发展。但传统意义上的有效位能是针对全球平均而言的, 是一个大气整体的能量有效性, 反映了全球积分的全位能向动能转化的上限, 这种有效能量理论框架不适合用于局地能量学的研究中。由于大气能量具有明显的局地分布特征, 不同区域的转化上限也应不同, 这意味着能量转化效率存在明显的区域差异, 例如, 在亚洲季风区, 能量收支和转化特征与全球其他地区具有明显差别, 这对局地大气环流影响的程度也不同。因此, 非常有必要考察局地或区域意义下的能量收支状况以及有效位能与动能之间的相互转化问题, 从区域能量循环的角度来分析东亚夏季风动能来源和变化问题, 以揭示下垫面强迫影响区域环流有效能量循环来影响东亚夏季风变化的机制。

然而, 由于存在以下局限性, 经典的有效位能理论尚不能应用于区域有效能量转化问题的研究中。

(1) 区域参考状态设计的局限性:在有效位能理论中, 大气参考状态的定义是至关重要的。在多数有效位能研究中, 不同学者根据自身不同的研究目标, 所定义的参考状态差别较大, 基本上是直接设计大气参考状态的分布形态, 而实际大气状态通过怎样的绝热过程达到这样的参考状态、或是否能够达到, 并未从数学和物理上进行严格的证明。这些基本而关键的问题对于认识大气参考状态及理解有效位能概念十分重要。

(2) 刻画区域能量转换的局限性:现有的区域有效位能理论只是考虑了区域边界的流动, 本质上仍然是全球平均意义下的大气系统整体的有效位能, 且定义区域参考状态也缺乏明确的物理意义, 因而应用这种所谓的区域有效位能无法刻画能量转化的局地特征及其对于局部大气运动作用的影响, 不适用于解释季风环流这样具有显著局地特征的系统能量循环过程。

(3) 局地有效能量表达的局限性:Lorenz[54]将有效位能分解为纬向平均部分和纬圈偏差部分, 分别称为纬向有效位能和涡旋有效位能。然而, 由于涡旋有效位能基于有效位能的概念, 涡旋有效位能仅包含二阶矩项(见第4.1节)的贡献, 则其仅代表了局地有效能量的一部分信号而已。

(4) 地表非均匀性作用考虑较少:在以往全球意义下的整体有效位能研究中, 关于地球表面非均匀性对于大气环流的影响作用考虑的很少。虽然有些工作提出了表面有效位能的概念, 但基本上仍局限于理论分析, 目前还没有实际资料的估算结果。大气部分和表面部分对于大气环流贡献的相对重要性以及它们在全球和局地尺度上的相互关系问题, 都是以往研究中所没有的, 需要从新的理论视角加以考察。

外界能量的输入是东亚区域大气运动能量的重要来源, 包括侧边界和下垫面的能量输入。由扰动位能和动能平衡方程(见第4.1节方程(5)和(6))可知, 外界能量的输入必须先转化为扰动位能, 通过扰动位能向扰动动能的转化来调制区域大气运动。因此, 大气扰动位能是区域有效能量转化的重要枢纽。

为了解决局地能量的有效性问题, 突破传统有效位能理论的局限性, 在前人工作基础上, 李建平等[99]提出了扰动位能(Perturbation Potential Energy, PPE)的新概念和新理论, 通过理论论证了绝热大气若干重要性质, 发现Lorenz[54]定义的大气参考状态是绝热调整无法达到的, 指出客观的大气参考状态与绝热调整前的大气状态有关, 应该是随之变化的, 进而提出利用条件最小全位能来研究大气有效位能[100]。以此为依据, PPE是在全球意义的大气参考状态基础上, 局地全位能与参考态全位能之差, 反映了局地全位能向扰动动能转化的上限, 由大气扰动位能(简称PPE)和表面扰动位能两部分组成。PPE的第i阶矩项数学表达式如下[99]:

式中:T'为扰动温度, p为气压,

PPE一阶矩(PPE1)贡献最大, 大于二阶的高阶矩项相对是小量, 可忽略。PPE二阶矩(PPE2)的全球平均与传统的有效位能相一致。这说明, 传统有效位能是PPE的一部分。PPE的数值随空间变化, 有正有负, 这与以往研究中传统有效位能恒正的情况不同。在达到参考状态的过程中, PPE为正的区域有利于通过绝热调整完成扰动位能向扰动动能的转化, 而PPE为负的区域则可能需要从PPE正值区域进行“ 全位能填补” 才能完成向参考状态的绝热调整过程。整层积分的PPE和扰动动能的方程分别为:

式中:< > 表示垂直积分, {}表示区域积分; CK=-CPA是局地PPE和局地扰动动能的转换项; G是PPE的非绝热加热产生项和边界强迫项, 主要来源于大气辐射强迫、潜热释放、下垫面加热强迫和边界强迫等; HPA和HK分别表示PPE和扰动动能的侧边界水平通量项。在绝热无摩擦的情况下, 若不考虑边界的流动, 有

公式(6)即区域扰动能量守恒。上述理论表明, 非绝热加热强迫产生了区域的PPE, 而PPE的变化决定了扰动动能的变化。因此, PPE是联系非绝热加热和扰动动能变化的重要纽带。

李建平等[99]指出Lorenz[54]定义的有效位能在数值上等于PPE2的全球平均值, 然而其代表着不同的物理意义, 有效位能代表着全球尺度上平均位能向平均动能的转化效率, 但在区域尺度上, 有效位能仅仅是位能向动能转换的一部分。而PPE代表着区域尺度上位能向动能的转化效率, 从而适用于解决区域尺度上扰动动能的来源问题。因此, PPE与传统的有效位能之间既有联系又存在本质的区别。

PPE对应着局地的能量效率, 而有效位能对应着全球尺度的能量效率。在局地, PPE1在数值上通常远大于PPE2, 所以研究局地的能量有效性必须考虑PPE1的贡献。利用PPE理论, 高丽等[101, 102]研究了PPE与局地大气环流异常的耦合关系、非绝热加热对大气局地PPE的影响及其机理。

值得注意的是, 在东亚区域能量转化的实际计算中, 目前仍不清楚外界能量的输入会引起局地PPE多大的变化, 而后者有多少能有效地转化为局地动能进而影响东亚大气动能变化。这些能量转化率对揭示东亚区域环流能量变化的机制有重要启示意义, 值得进一步研究。

由于大气具有斜压性, 局地能量转换过程在垂直方向必然是存在变化的, 鉴于此汪雷等[103, 104]进一步提出了分层扰动位能(Layer Perturbation Potential Energy, LPPE)的概念, 用于考察大气扰动能量的垂直结构特征, 揭示不同高度大气能量转换效率。LPPE的第i阶矩项数学表达式如下:

其中LPPE一阶矩和二阶矩分别为:

汪雷等[103, 104]利用这一概念分析了南海夏季风活动不同位相的能量收支, 给出了由下垫面加热异常, 影响LPPE和动能的异常, 最终影响季风强度的可能机制。这些研究有助于深入理解季风乃至其他气候系统演变过程中不同位相转换的原因。

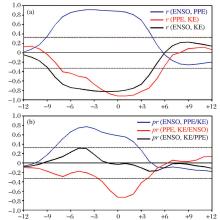

前面理论研究工作表明PPE是联系非绝热加热和局地动能变化的重要纽带, Wang等[105]研究了ENSO对PPE和动能(Kinetic Energy, KE)的影响。如图1a所示, ENSO与PPE为显著的正相关, 前者改变下垫面等加热异常影响PPE, ENSO和PPE都与KE呈现出显著的负相关关系; 利用偏相关扣除KE的影响或者扣除ENSO的影响时, ENSO与PPE之间或者PPE与KE之间的相关关系仍然显著存在, 然而, 当用偏相关扣除PPE的影响时, ENSO与KE之间的显著相关消失了(图1b)。这说明PPE与KE的物理联系更为直接和紧密, ENSO对KE的影响是通过ENSO非绝热加热异常影响PPE, 进而向KE的转化来实现的[105]。因此, PPE是联系非绝热加热和局地KE变化的重要纽带, 也从一个角度说明用PPE来研究下垫面强迫与大气环流强度之间关系及相关机制的重要性。

高丽等[102]研究了非绝热加热对大气PPE的影响, 结果表明, 热带地区SSTA(海表温度异常)和PPE的耦合特征与ENSO变率关系紧密, 而热带外地区耦合模态中PPE空间型与PNA型(北太平洋— 北美大气遥相关型)相似。PPE与大气视热源的耦合分析表明, 在热带仍主要是ENSO的影响, 而热带外耦合模态中视热源异常型与北半球环状模(Northern Hemisphere Annular Mode, NAM)或北极涛动(Arctic Oscillation, AO)的特征类似。这些结果说明, 热带外地区大气PPE与热带非绝热加热的遥强迫以及热带外热源强迫关系密切[102]。

PPE与异常大气环流场之间有很强的耦合关系。PPE、大气KE和质量场变率各自的主导模态也是它们之间耦合变化的主模态, 说明它们之间存在相互制约的物理机制[101]。热带外地区大气环流主模态特征的形成, 与PPE兼具全球尺度纬向对称结构和局地尺度纬向非对称性特性有关。PPE的前两阶矩与南、北半球环状模(SAM, NAM)或南极涛动(Antarctic Oscillation, AAO)、AO在冬季存在显著相关, 而在夏季显著相关仅存在于南半球[101], 表现出半球的不对称性。

| 图1 ENSO, PPE和KE之间的关系 (a) Niñ o 3.4和PPE副热带— 热带涛动指数(PETOI)、Niñ o 3.4和动能指数(KEI)、PETOI和KEI之间的超前滞后相关关系; (b)与(a)相同, 但为偏相关[105], 其中pr(A, B/C)代表变量A和B去除变量C的偏相关Fig.1 The relationships between ENSO, atmospheric perturbation potential energy and kinetic energy (a) Lead-lag correlations between Niñ o 3.4 and PETOI (PPE extratrop-ics-tropics oscillation index), Niñ o 3.4 and KEI (kinetic energy index), PETOI and KEI; (b) The same as (a) but for the partial correlat-ions[105], pr(A, B/C) denotes the partial correlation between the varaibles A and B after removing the varaible C |

Wang等[105]发现北半球冬季热带和热带外PPE存在一个反向变化的涛动PETO(热带— 热带外扰动位能涛动), 其与ENSO、大气KE有紧密联系。PETO在热带外地区是主导的, 而ENSO在热带地区更重要。在北半球(南半球), PETO正位相倾向于增强(减弱)哈德莱(Hadley)环流、减弱(增强)费雷尔(Ferrel)环流, 导致副热带急流向赤道移动。

冬季热带外地区和北极PPE存在一个显著的跷跷板现象PEAS(北半球热带外— 北极扰动位能跷跷板), 该跷跷板结构与北极涛动AO、北半球中高纬地区的大气KE和纬向风之间关系密切[106]。PEAS对北半球中高纬大气环流有显著影响, 主要是通过影响费雷尔(Ferrel)环流、副热带急流减弱和极地急流增强等来完成。与PEAS涛动相伴随的暖异常主要位于欧亚中高纬地区, 冷异常主要位于格陵兰岛、非洲东北部、中国西南等地区。

表面PPE是局地大气能量中的一个重要部分, 特别是在大地形地区[107], 以前这方面的研究较少。事实上, 表面PPE具有独特的热动力学意义, 它决定于地形和表面热状况, 其变化与表面热状况的变化息息相关。从季节演变看, 低纬度和高纬度地区分别为表面PPE的源区和汇区。表面PPE变率的极值区位于北半球中纬度高大地形区域, 青藏高原区表面PPE变率最大, 其季节演化在冬季为汇区, 从春节到秋季则为源区, 并表现出明显的年际、年代际特征, 年际变率以2~4年周期为主[105]。

汪雷等[103]利用分层PPE研究了南海夏季风活动位相转换期间的能量收支问题, 指出低层LPPE1向KE的转化项是南海夏季风从中断到活跃的重要因素。在南海夏季风恢复相位, 低层LPPE1向KE的转化增大, 在南海夏季风活跃相位, 转化达到最大。南海夏季风强度年际变化与前期春季亚洲地区LPPE1南北偶极型分布之间存在着显著的正相关关系, 可作为南海夏季风强度的一个预测因子。春季热带印度洋及西太平洋SSTA的负(正)异常对应春季、夏季LPPE1南负北正(南正北负)的偶极型分布, 夏季LPPE1的这种南北偶极型分布对应着南海季风区KE的一致增大(减小), 从而影响南海夏季风的变化[104]。

针对东亚夏季风年际变化显著、影响因子复杂的特性, 要阐明其中的能量变化和循环过程, 需要发展适用于分析区域有效能量循环的理论。根据前期关于PPE理论及其在分析局地大气能量循环中的作用以及南海夏季风活动的能量收支等方面的工作, 证实了PPE是联系非绝热加热和局地KE变化的重要纽带, 大气PPE理论适用于东亚夏季风区域环流能量学研究, 并可望为解决季风动能的来源和变化问题提供理论基础。依据当前的相关研究进展分析, 未来利用PPE研究东亚夏季风变化的重要关键科学问题包括如下几个方面:

(1) 东亚季风区PPE季节— 年际尺度上的时空变化特征、主导模态及其与东亚夏季风及下垫面强迫的关系。

(2) 如何建立以PPE为纽带的东亚夏季风环流变化的能量学理论。

(3) 下垫面加热如何通过PPE转换为东亚夏季风环流的扰动动能。

(4) 寻找东亚夏季风的前期PPE信号, 解释相关机制, 探讨PPE信号及其影响东亚夏季风的可预报性。

围绕上述关键科学问题, 未来主要开展的相关研究内容包括:

(1) 东亚季风区PPE的时空变化特征:研究东亚季风区PPE的时空变化特征, 分析东亚季风区PPE与东亚夏季风、下垫面强迫(主要指海温和积雪)之间的耦合联系。①研究东亚季风区PPE年际变化的主导模态; ②探讨PPE与东亚夏季风、下垫面强迫之间的耦合模态及联系; ③利用资料和数值模拟, 揭示东亚季风区PPE和扰动KE的季节— 年际尺度变化特征, 给出东亚季风区季节— 年际变化的能量转换框图。

(2)东亚夏季风变化的PPE理论:建立东亚夏季风变化的整层和分层PPE理论, 揭示区域PPE转成扰动动能的机理。①从整层PPE的角度, 结合资料诊断, 从理论上分析东亚季风区整层PPE与东亚季风区环流KE的转换关系; ②在上述理论分析和诊断研究的基础上, 进一步建立东亚夏季风变化的分层PPE理论, 研究对东亚夏季风环流KE影响最大的关键层PPE及其转换关系, 探讨东亚夏季风环流KE来源。

(3)下垫面强迫通过PPE向东亚夏季风扰动动能转化的理论:①阐明关键区域(如热带印度洋、太平洋、大西洋、青藏高原)下垫面强迫(主要指海温和积雪)通过PPE向扰动动能转化的物理过程和机理, 揭示东亚夏季风环流变化的能量学机制; ②利用大气环流模式数值模拟方法以及简化的机制模型, 分析关键区域下垫面强迫影响PPE进而影响东亚夏季风的物理过程; ③分析关键区域强迫通过PPE转化KE的转换效率, 比较各个区域强迫因子的相对贡献。

(4)东亚夏季风变化的前期PPE信号及其可预报性:以PPE为基础, 寻找东亚夏季风变化的前期PPE信号, 提出其影响东亚夏季风的物理概念模型。①对PPE进行可预报性分析, 找到理论应用于实际的有效途径; ②通过资料诊断寻找东亚夏季风变化的前期PPE信号, 并结合数值模式揭示前期PPE影响东亚夏季风变化的过程与机理。

通过对上述关键科学问题和相关研究内容的系统探索, 有望以PPE为纽带来揭示下垫面加热对季风KE变化过程的机制, 建立东亚夏季风系统扰动能量循环的框架, 阐明PPE的可预报性, 并找到影响东亚夏季风活动的前期PPE能量学信号, 揭示前期PPE影响东亚夏季风季节— 年际变化的物理过程及机制, 为东亚夏季风相关业务预测水平的提高提供一定的理论基础和科学支撑。

致 谢:在本文写作过程中得到了冯娟、谢飞、郑菲、李晓峰、呼延李豆、董笛、薛佳庆等的帮助, 在此表示衷心谢忱。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|

| [101] |

|

| [102] |

|

| [103] |

|

| [104] |

|

| [105] |

|

| [106] |

|

| [107] |

|