作者简介:张莉(1993-),女,内蒙古赤峰人,硕士研究生,主要从事土地整治与生态恢复研究.E-mail:18813033581@163.com

露天煤炭的开采过程造成了对土地的挖损、占用,重型机械的参与导致土壤受到严重压实,致使地表植被难以正常生长,加大水土流失发生频率,使矿区土地景观受到损坏。因此,开展矿区受损土地景观的重塑与再造,恢复已受损的土地已成为土地复垦和生态恢复领域未来发展的关键。针对露天矿区土地景观受损特点,总结了遥感、GPS RTK、无人机、三维激光扫描等国内外相关领域获取受损土地景观信息的技术方法,分形及景观指数法等受损土地表征方法,并归纳了景观生态学、微地形和仿自然地貌等土地景观重塑与再造理论,发现在进行露天矿区土地景观获取与表征中缺乏无人机、三维激光扫描新型景观获取技术和分形等表征方法的深入应用,指出今后研究还需在获取景观数据等技术方面进行加强,注重分形参数与受损景观表征意义的深入探讨,继续探究创建景观生态学、微地形等多种重塑再造理论相互融合下的矿区受损土地景观规划技术体系,以期为露天矿区受损土地景观重塑与再造提供理论指导和科学依据。

*Corresponding author:Wang Jinman(1979-),male,Chifeng City,Inner Mongolia,Professor. Research areas include land remediation and ecological restoration.E-mail:wangjinman2002@163.com

First author:Zhang Li(1993-),female,Chifeng City,Inner Mongolia,Master student. Research areas include land remediation and ecological restoration.E-mail:18813033581@163.com

Land resources in opencast coal mine are excavated and occupied during the process of mining. Severe soil compaction resulted from heavy machinery lead to a series of consequences: vegetation cannot grow normally, loss of soil and water take place constantly, and landscape is damaged. Therefore, for the future development of reclamation and ecological restoration in opencast coal mine, it has become one major task to carry out the reconstruction of damaged landscape. According to the damage characteristics of land landscape in mining area, this paper summarized the data acquisition methods of damaged land landscape in this field, including remote sensing, GPS RTK, UAV, 3D laser scanning. Fractal and landscape index methods reflecting landscape were also reviewed. Besides, landscape remodeling and reconstruction theories were concluded, which include landscape ecology, microtopography and imitated-nature landform. Base on the above mentioned, it was found out that the UAV, 3D laser scanning technologies and fractal characterization method were rarely applied. In order to provide theoretical guidance and scientific basis for improving the effect of damaged landscape reconstruction and recreation in opencast coal mine, future research should be targeted on strengthening technology, deepening the fractal theory, creating landscape planning and technology system of damaged land.

我国是世界上煤炭产量最大的国家, 煤炭产量已接近3 680 Mt。随着经济的发展对煤炭的需求不断增加, 煤炭开采对土地造成的破坏日益严重。目前, 露天开采和井工开采是煤炭开采的2种主要方式, 美国、德国、澳大利亚等国露天煤炭开采比例已超过其总开采煤炭数量的一半以上[1], 近年来我国露天开采煤矿的比例已上升到10%左右[2], 尽管我国露天煤矿所占比例较少, 但露天开采对土地资源造成的破坏十分严重, 其直接摧毁了地表土层和原有植被, 使得原有生态系统彻底毁灭[3]。因此, 进行露天煤矿受损土地景观重塑与再造研究十分必要。露天煤矿区受损土地景观主要是指露天采煤活动引发的矿区地形的改变, 导致的矿区景观混乱, 主要包括露天煤矿开采形成的标高低于地表的挖损地貌和剥离物及废弃的固体物质形成的标高高于地表的排土场地貌[4]。受损土地景观的重塑与再造是土壤重构和植被重建的基础和保障, 其主要是通过相应的工程措施对采煤活动中挖损、压占的土地进行充填、平整; 对堆垫形成的排土场进行修整, 防止水土流失的发生; 对机械压实的土壤进行重新改造, 营造出适宜植被生长的条件, 使矿区土地景观更稳定, 达到可供利用的状态, 甚至具有更好的生产服务价值[4, 5]。

目前, 国内外对于露天煤矿土地复垦与生态恢复的研究大多侧重于土地利用工程目标、土壤改造、植被重建以及与之相关联的微观条件, 常常忽略露天矿区宏观地貌景观的重建。因此, 本文在总结前人关于土地景观重塑和再造的相关研究成果的基础上, 对露天煤矿区土地景观受损特点、受损土地景观获取与表征技术、矿区土地景观重塑与再造理论三大方面进行论述和总结, 指出该领域研究的现状, 提出未来应重点发展的方向, 以便为我国露天煤矿受损土地景观重塑与再造的深入研究提供依据。

根据露天开采形成的土地景观的受损类型和人类活动的干扰情况, 本文将露天煤矿受损土地景观分为以下3种:原地貌景观完全摧毁, 形成大规模人造堆垫景观; 大规模重型机械作业, 造成重构土壤严重压实; 土壤和植被功能受损, 致使矿区岩土侵蚀加剧。

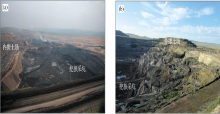

在露天煤矿开采活动前, 要将原有地貌的表层土壤和岩石挖出, 地表植被和生态被摧毁, 而煤炭开采完成后产生基岩裸露、坡度较陡的台阶状的深坑, 原地貌景观完全被损坏[6]。另外, 露天煤矿开采过程中挖出的表土及碎石等固体物质堆放占压土地, 因其不能完全回填矿坑, 便形成排土场等大规模的人造堆垫景观(图1)。

| 图1 典型露天煤矿受损地貌^(a)山西省平朔安太堡露天煤矿; (b)内蒙古胜利一号露天煤矿Fig.1 Typical damaged landform^ (a)Antaibao opencast coal mine in Shanxi Province; (b)Shengli 1 opencast coal mine in Inner Mongolia |

挖损和压占是原地貌景观受损的直接方式, 其对生态系统造成的破坏也更为严重。挖损使地表植被受到损坏, 进而侵害原有土层中的动物、微生物, 致使土壤生态系统毁灭。压占则造成了原有土地资源的浪费, 有数据显示, 我国露天煤矿平均每开采1万t原煤需挖损0.1 hm2左右的土地, 占压0.1 hm2左右的土地[5], 而占据美国煤炭供应量60% 的西部露天煤矿每年至少有22 275 hm2的土地因露天开采被摧毁[7]。我国山西平朔露天矿区, 大面积的土地景观已被摧毁, 并且形成了内、外排土场等大规模的人造堆垫景观, 研究预测安太堡露天煤矿的原地貌景观将在100 年内完全被摧毁, 全部被人造景观所取代[5]。

露天矿土地开采过程一般采用载重154 ~194 t非公路卡车排土, 采用331 kW大型轮胎式推土机进行平整, 大规模重型机械的使用导致重构土壤被碾压, 土壤内部结构受到扰动, 土壤孔隙数量减少, 连通性和渗水能力下降, 土体容重增加, 不利于植物等的正常生长[8~10]。研究表明, 土壤孔隙的减少是造成土壤压实的实质问题, 其直接改变土壤的理化性质、水分运移和土壤肥力等状况, 阻碍露天矿区植被恢复[11]。当土壤孔隙度小于10% 时, 土壤中的小孔隙呈现封闭的状态, 土壤空气难以流通和交换, 降低土壤中微生物活性[12], 而大型机械排土后严重压实的土壤孔隙度仅接近3%[13], 极其不利于土壤微生物生存与植被恢复, 急需采取措施对其进行复垦。

露天煤矿开采造成原有土壤结构改变, 原有地表植被消失, 而形成的土地挖损和排土场景观在坡度、坡向、坡型、地表物质组成等方面与原地貌景观要素存在巨大的差异, 排土场坡度过大, 边坡较不稳定, 加之降水等因素的影响, 在重力作用下易发生沟蚀、泥石流、崩塌。同时, 煤炭开采活动中的取弃土、高填深挖路基等工程措施, 废石、废渣等松散物质的堆放也加大了矿区的水土流失量。此外, 我国露天矿多集中在生态环境原本就很脆弱的西北地区, 发生水土流失的同时, 还会引起草原地区土地沙化[14]。据统计, 位于内蒙古自治区伊克昭盟准格尔旗的黑岱沟露天煤矿, 土壤侵蚀模数高达每年18 800 t/km2, 矿区范围水土流失面积达到49.09 km2, 已占矿区面积的94.2%, 露天矿开采大面积扰动土石, 破坏地表形态, 在无复垦措施情况下矿区每年大约增加13 300 t的沙量[15]。位于黄土区的露天煤矿由于整体构型松散, 土壤严重压实, 地表渗透率低下, 其排土场平台和斜坡在无复垦措施的情况下, 土壤侵蚀模数分别为每年4 500和32 500 t/km2, 水土流失量为开采前的1.4~2.8倍[16, 17]。

对露天煤矿区受损土地景观获取与表征方法的研究, 是进行景观重塑与再造的基础和前提, 获取和表征方法的进步和革新, 将促进土地景观重塑与再造研究的不断推进与发展。

露天煤矿区受损土地景观信息最初是由研究者进行野外实地考察进行获取, 随着计算机等科学技术的不断发展变化, 遥感、GPS RTK、无人机和三维激光扫描等新技术得以出现, 为露天煤矿受损土地信息获取带来便利。露天煤矿区受损土地景观获取方法的优点和应用对比情况见表1。

| 表1 露天煤矿区受损土地景观获取技术对比 Table 1 Comparison in the acquisition technologies of land landscape in the opencast coal mine area |

(1) 遥感

遥感技术的发展为受损土地景观获取提供了新的思路和方法[18, 19]。遥感与地理信息系统相结合使得地形信息获取和处理更加便捷, 在土地等方面的研究中已被大量采用。毕如田等[20]和叶宝莹等[21]以Landsat TM 卫星影像为源数据, 采用监督分类与人机交互解译相结合, 叠加分析了剥离区、采挖区、复垦区和原地貌, 深入研究了安太堡露天矿区土地利用类型变化过程, 快速准确掌握了矿区时空结构变化。在矿区受损土地景观的获取方面, Brom 等[22]和李晶等[23]通过对获取的矿区遥感图像的不同波段进行计算, 分析了归一化植被指数、归一化水分指数与煤矸石堆表面温度、湿度之间的关系, 为后续分析土地损毁和编制复垦方案提供了基础。再者, 利用遥感图像可以对煤矿区土地利用与覆盖变化进行研究, 对整个煤矿区土地利用现状进行判别, 准确、快速地判断釆煤前后挖损或占压土地位置、面积、土地损毁程度、损毁范围状况[24]。如景明[25]利用SPOT6和worldview-2为数据源, 选取计算归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)、转换型土壤调整植被指数(Transformed Soil Adjusted Vegetation Index, TSAVI)等提取植被信息, 采用监督分类下的人工神经网络分类法提取了露天煤矿区土地利用信息。Areendran等[26]也运用遥感获取了位于印度的中央邦矿区在开采活动下的土地利用和覆被变化的情况, 分析了其在时间和空间上的变化。

(2) GPS RTK技术

GPS RTK技术是基于载波相位观测实时动态定位技术, 是实时处理2个测站载波相位观测量的差分方法, 其一般由基准站、流动站和数据链组成。作为常用的GPS测量方法具有很大的灵活性, 同时能产生较高的定位精度, 达到更高的工作效率, 且具有操作简单、自动化程度高、误差积累小、测绘成果统一、操作简单、全天候等优点, 目前已在交通、能源、城市建设以及露天矿地形测绘、边坡位移和变形等的监测中被大量采用。如陈虎维[27]利用该技术进行了露天矿采场、排土场三维数据采集, 并建立了露天采场精确的三维模型。王树忠等[28]借助于GPS RTK技术监测了霍林河露天矿边坡变形的情况, 掌握了土地破坏的规律。宁黎平[29]应用GPS RTK技术在高寒缺氧、气候条件恶劣的默勒矿区建立了矿区平面控制网, 减少了常规劳动强度, 同时为矿区数字化测图提供基础依据。

因GPS RTK技术作业效率高、定位精度高、厘米级精度的实时动态等特点在矿区沉降监测[30, 31]等众多领域具有明显的优势, 在露天煤矿区受损土地信息获取方面有良好的发展前景。

(3) 无人机

无人驾驶飞机简称无人机(Unmanned Aerial Vehicles, UAVs), 其是利用无线电遥控设备和自备的程序来进行控制和装置操纵的非载人飞机, 已被广泛应用在农业生产[32]、地形测绘、数字化城市、环境监测以及高风险的台风监测等众多领域[33, 34]。利用无人机可以深入地形较为复杂、人们无法进入的诸如矿区湿地等区域, 邹长慧等[35]通过操纵无人机定向获取喀斯特高原山区的地形, 为该区域研究提供高分辨率影像资料。随着无人机技术的不断发展, 基于无人机序列的景观重建得以出现, 并且基于无人机影像建立的三维地貌景观具有很强的真实感和可视性, 适于山地、丘陵等复杂地区的探测研究[36], 如陈亮等[37]提出的基于无人机序列图像的地形三维重建方法, 为无人机序列图像的应用提供了新的思路。目前, 针对这一方面的研究主要是通过创新三维解算方法, 不断提高无人机重建技术[38]。d’ Oleire-Oltmanns等[39]利用无人机减少了领域规模和卫星规模之间的数据差距, 提出了一种环境遥感应用程序, 对摩洛哥沟壑和荒地二维和三维的土壤侵蚀进行量化, 证明了无人机在多尺度定位调查中具有较大的应用潜力。

无人机的这些多视角、灵活、高分辨率、成本低的特点, 决定了其在露天煤矿现状、受损以及复垦景观信息获取方面必将拥有广泛的前景。

(4) 三维激光扫描技术

三维激光扫描技术又被称为实景复制技术, 它打破了传统的单点测量方法, 通过提供扫描物体表面的三维点云数据来获取更多的有用信息[40]。在露天矿开采过程中, 三维激光扫描技术弥补了传统技术的不足, 能高效获取露天矿中地形、坡度、空间等方面信息, 为露天矿山测量、复垦工作提供了可靠的数据采集途径。如孙树芳[41]应用三维激光扫描技术对采空区进行了分析与处理, 生成采空区断面。Fardin等[42]将三维激光扫描仪应用在矿区岩石节理面粗糙度的研究中, 徐茂林等[43]结合三维激光扫描技术的海量数据的特点, 对鞍山某露天矿边坡位移、变形等进行监测, 证明三维激光扫描技术在表示边坡变化的整体趋势方面具有良好的优势, 在露天矿边坡监测中发挥着重要作用。目前, 我国黑岱沟、哈尔乌素等露天煤矿已运用该技术对矿区数据进行获取。综上所述, 三维激光扫描技术在露天煤矿地形测绘、边坡位移监测中被大量使用。而应用三维激光扫描技术全面获取的露天矿区受损土地景观数据建立的三维数字模型, 为土地景观的重建提供了完整的数据基础。

露天煤矿经过开采后, 造成土地景观的混乱, 因此需要对破碎的土地景观进行描述, 分形、景观指数法的出现为露天煤矿受损土地景观提供了新的表征方式。

(1) 分形方法

分形理论最早于20世纪70年代初期由美籍数学家Mandelbrot等[44]提出, 其研究对象为自然界和现实生活中广泛存在的非规则且具有复杂性的几何形态, 在艺术、物理等众多学科中被广泛应用。我国学者李后强等[45]将分形引入地貌学, 随后分形理论在土地景观中的应用研究得到不断发展。分形理论大多应用于对宏观大尺度的地形和微观尺度的土壤颗粒分布进行表征, 对于露天煤矿排土场等中小尺度的受损土地景观表征研究相对较少。单一分维数可表征地形复杂程度, 多重分形以多重分形谱表征地形的变异特征[46~48]。如蔡凌雁等[49]运用分形方法研究了陕北黄土地貌空间分布特征, 定量表征了不同地貌类型分形结构复杂程度。朱嘉伟等[50]对黄河下游河道地貌进行了定量研究, 借助分形方法分析了河流水动力地质作用和悬河稳定性, 并对易发生决堤改道段进行了判断和预测。赵晋宝[51]通过计算鑫鼎泰矿区土地利用类型分维数, 证明了该区域内土地利用结构具有明显的分形特征, 通过不同土地类型的分维数分析了各土地类型稳定性的差异。王金满等[52]则将多重分形方法应用于微观的土壤研究中, 对山西平朔安太堡露天煤矿排土场不同土壤重构方案中2 mm以下的土壤粒径分布规律特点进行表征, 认为土壤粒径的多重分形谱的变化对土壤理化性质变化产生影响, 为黄土区露天煤矿排土场土壤重构研究提供理论依据。Litaor等[53]用分形方法对美国科罗拉多前山覆盖积雪山脉的土壤形成过程进行了表征。Su 等[54]利用分形方法计算中国西南地区的山谷溯源侵蚀的冲沟, 认为分形维数的地形表面值和土壤侵蚀率之间存在一定的影响关系。

由此可知, 分形方法是研究复杂地貌景观及土壤粒径分布等的重要手段, 多重分形能够分层次地表征受损地貌内部精细结构, 露天煤矿经过开采后, 土地景观变得破碎复杂, 多重分形理论的应用能更加敏感的表达矿区地貌形态特征。

(2) 景观指数法

我国大型露天煤矿主要集中在黄土区和草原区。露天煤矿开采中, 由于建筑物的占用土地, 排土场的压占以及道路的穿插, 导致矿区土地景现破碎化程度增大, 景观连接性降低, 异质性增强, 各种景观类型的比例也不断变化[55], 矿区景观形成斑块、廊道和基质组成的镶嵌格局[56]。因此, 可以借助多种景观指数对其进行表征, 反映土地景观结构构成、空间排列与景观时序变化特征[57]。香农多样性指数、景观形状指数可作为表征露天煤矿区开采及复垦后区域景观格局变化的代表性景观指数[58], 斑块个数及其平均斑块面积能够反映景观的破碎化程度, 而分维数、多样性、优势度等景观指数在反映露天矿排土场等区域景观结构及其变化上具有良好效果[59]。李幸丽等[60]选取景观、斑块类型面积、斑块个数、斑块所占景观面积的比例表征采煤沉陷地和未利用地的增减情况, 而多样性指数的增加显示出采煤沉陷地林地、水体面积增大, 蔓延度指数增加则表征出开采沉陷使研究区大块耕地塌陷形成了零星、分散的沉陷积水、未利用地等空间散乱格局。万越[61]选取斑块数目、景观类型面积比例、景观形状指数、蔓延度、优势度、破碎度、香农多样性指数与香农均匀度指数8个景观格局指数对平朔矿区排土场微地貌的景观格局进行了表征。张前进等[62]借助景观多样性、优势度、分离度、均匀度、破碎度等景观指数研究了黄土区大型露天煤矿排土场的原景观地貌与复垦地貌。韩武波等[63]则采用景观斑块类型指数、景观水平指数, 对平朔矿区内林地、建设用地、矿坑采掘区、矿坑边坡、排土场、矿坑剥离区等土地利用和景观格局演变的特征进行了表征, 为矿区土地生态重建提供必要的科学依据。

土地重塑与再造是进行土地改良和植被恢复的前提, 完全机械的重塑和单一工程的再造, 不仅会造成与周围景观和生态系统的不协调, 还会阻碍后续复垦工作, 为此, 本文总结并比较了国内外相关理论(表2), 以期推动露天煤矿区受损土地景观重塑与再造的深入研究。

| 表2 露天煤矿区土地景观重塑与再造理论对比 Table 2 Comparison in the reconstruction and recreation theories of land landscape in the opencast coal mine area |

景观生态学的概念是20世纪德国生态学家Carl Troll首次提出的[64], 其包含生态恢复与生态重建和生态系统的演替2个重要理论[65]及斑块、廊道、基质景观结构单元, 是研究景观单元的类型组成、空间格局及其与生态学过程相互作用的综合性学科[66, 67]。露天煤矿的开采使得原有的土地景观生态系统的自我调节和恢复能力在超出阈值范围的破坏下丧失, 致使景观结构发生不可逆转的改变。应用景观生态学理论指导受损土地景观进行重塑与再造, 改造已受损的景观格局, 恢复和改善受胁迫的生态系统, 提高矿区景观生态系统的总体功能[68]。

在土地景观重塑与再造中, 景观生态学理论一般与3S技术相结合, 综合研究景观单元类型组成、空间配置等, 在后期复垦阶段, 合理配置和规划各项景观, 实现土地资源的经济、社会和生态效益最大化[25]。斑— 廊— 基原理、景观格局优化原理、多样性与异质性原理是景观生态学理论中常用的几个原理, 露天煤矿受损土地景观多样性减少, 均质性强, 重塑再造过程中, 可结合实际情况进行种植、养殖等多种经营, 增加景观异质性程度。如在矿区景观复垦为耕地景观(基质)的区域, 借助果树林带(廊道)将其分割为不同作物种植区(斑块), 构造出新的景观格局, 调整优化景观生态系统[69, 70]。张前进等[71]将景观生态学理论贯穿于黄土区露天煤矿受损土地景观生态重建的研究中, 发现煤矿开采使旱地— 疏林地的原始格局被破坏, 经过20年的地貌重塑、土壤重构和植被重建, 矿区形成以林地— 建设用地为主的重建土地利用空间格局。Bonfanti等[72]则从较为中观的区域尺度探讨了景观格局与土地整理之间的关系, 并指出景观指数和多种时空尺度是土地整理中应给予重点考虑和深入研究的方面。根据景观生态学原理, 可以针对景观问题合理规划矿区的景观格局, 为矿区复垦创造适宜的生态条件和有利于生态系统健康、稳定发展的景观格局[73, 74]。

微地形是针对地理学中巨地形和大地形而言的小尺度的地形变化[75], 其是基于地貌学的分类, 可以用来反映整个研究区土地景观的整体形态特征[76]。日本学者对丘陵地区微地形进行研究并将其分为顶坡、上边坡、谷头凹地、下边坡、麓坡、泛滥性阶地和谷床7种类型[77], 而露天煤矿区内的微地形主要指部分区域出现的切沟、浅沟、缓台、塌陷和陡坎等[78]。若在矿区受损土地景观重塑与再造过程中只考虑宏观立地条件, 而忽视微地形的改造, 往往会加剧矿区水土流失状况[79], 因此, 矿区微地形改造是不可忽视的环节。目前浅沟和切沟侵蚀过程以及水流动力机制等方面已有大量研究[80, 81], 而大型露天矿区的陡坎、塌陷及缓台3种微地形的研究还需加强[82, 83]。邝高明等[78]对黄土丘陵沟壑区陡坡坡面的微地形进行研究, 发现在不同坡面坡向和坡面坡度分布着不同面积占比的切沟、浅沟、塌陷、缓台和陡坎等微地形, 在陡坡坡面植被恢复中, 微地形是重要因素。缓台、陡坎、切沟和塌陷微地形与植被的高度、胸径和枯落物厚度等生长指标、植被结构存在相关性。同一植被在缓台与切沟上的生长状况一般较陡坎好, 以此进行矿区复垦植被配置及开展排土场微地貌建设[84, 85]。Thompson等[86]认为微地形与坡面降雨渗透量存在影响, 微地形的改变直接影响着流量生成、植物水的可用性、地貌演化和生态系统的形成过程。微地形的改造还能够促进土壤质量的改善, 塌陷、切沟和缓台往往具有较好的土壤水分与速效养分, 塌陷则具有较佳的全效氮等土壤养分。Moser等[87]分析了德克萨斯州经过微地形改造的半干旱生境区, 其自然地面的有机质含量较改造前大大提高。

微地形改造对土壤属性和微生境、降雨入渗和水蚀过程、植被恢复的效果及其生态服务功能等均有重要影响[88], 可以通过调节排土场边坡继而构造出适宜的微地形, 改善植被立地条件, 预防水土流失和阻止水土侵蚀的发生, 改善土壤有机质和调节矿区小气候条件, 进而改善整个矿区的生态环境。后续应加强微地形理论在露天煤矿土地景观重塑与再造中的应用。

露天煤炭的开采活动形成的人造景观与周围原有景观不协调, 景观连接性差, 造成生态系统的不和谐, 导致了一系列生态问题, 由此就衍生出仿自然地貌理论。美国土地重建始终把环境保护看作第一位, 要求复垦土地达到当地原有的可持续发展的景观生态环境水平, 通过仿自然地貌重塑的方法使受损土地景观更快地恢复到原来的状态[1, 89]。我国1995年试行的土地复垦技术标准要求复垦后地形与当地自然景观相协调, 统筹保护土壤、水源和环境质量。

我国露天煤矿多集中在山西、陕西、内蒙古和新疆等土壤贫療、生态脆弱的地区, 露天采煤造成的环境破坏更为严重, 因此, 开展土地景观重塑与再造, 应更加注重当地原有的生态系统, 尽可能接近原有地貌, 甚至优于原有地貌景观。自然地貌形态特征是废弃矿区进行土地景观重塑与再造的重要参考, Alan等[90]和Schor等[91]均指出仿照自然地貌的设计能使重建和再造的土地景观更具协调性和稳定性, 生态结构更加合理, 视觉效果和经济型均有所提高。我国山西平朔露天煤矿的排土场地貌在重塑时便运用该理论仿照黄土高原丘陵山地的层层梯田, 设计出相对高差一般为100~150 m, 平台与边坡相间分布的景观格局, 达到人工景观与自然景观相互协调的效果[92]。景明[25]也运用仿自然地貌重塑理论模仿黄土煤矿区周围临近成熟的、未扰动的地貌, 在复垦区建设自然式缓坡地, 设计蜿蜒自然的河道, 减少了研究区地表侵蚀及水土流失的可能性[1]。

为有效、合理地进行露天矿区复垦与整治工作, 对受损土地景观重塑与再造的研究尤其重要。通过总结露天矿区土地景观受损特点、受损土地景观获取的技术方法、受损土地景观重塑与再造的相关理论研究进展, 发现当前研究存在一些问题:对受损土地景观的获取主要借助于遥感手段, 同时对于矿区土地景观表征方法不够深入, 缺乏土地景观重塑与再造理论的联合应用, 鉴于此, 未来露天煤矿区受损土地景观重塑应围绕以下几点展开深入研究。

(1) 加强受损和重塑土地景观获取技术研究

目前, 对于受损和重塑土地景观的获取技术主要包括遥感、RTK、无人机和三维激光扫描的技术, 其各自具有独特的优势。可通过校准提高遥感技术获取信息的准确性, 通过基站设置, 增加核验环节, 实现RTK数据获取与监测的自动化。同时, 应增加无人机和三维激光扫描技术在我国露天矿区信息采集中的应用。合理设置露天矿区无人机飞行旋偏角, 减少影像畸变, 提高无人机获取矿区信息的精度, 加强无人机遥感影像地物信息提取与分类方法研究, 应用三维激光扫描技术快速构建地形模拟, 探索创建扫描点云模型, 加强三维激光扫描技术与RTK等技术联合使用以提高矿区受损土地信息获取精度和质量。

(2) 强化矿区受损和重塑土地景观表征方法研究

露天煤矿区受损土地景观不仅异质性增强, 受地貌成因和机械等影响使其变得复杂无规律, 可利用多重分形方法研究矿区排土场等景观的复杂程度, 用奇异指数和多重分形谱描述地貌表面的不均匀性、差异性, 借助广义维数刻画矿区地貌圆润、尖锐程度。同时深入探讨各多重分形参数与景观指数之间的关系, 构建二者之间耦合性, 使分形与景观指数联合表征露天煤矿受损地貌。同时, 可运用斑块级别、斑块类型级别和景观级别等不同尺度的景观生态学指标对受损和复垦土地的景观格局进行定量表征, 实现受损和复垦土地景观的多层次表达。

(3) 研究多种理论相互结合的矿区受损土地景观规划设计技术

运用景观生态学、生态水文学理论在宏观方向对景观格局进行调整以实现复垦土地资源的优化配置, 结合微地形理论在微观尺度对土地景观进行坡度、沟谷局部设计以实现水土资源的高效利用, 再运用仿自然地貌理论, 协调人工再造地貌与周围原有地貌之间的关系, 形成持续稳定的矿区景观生态系统。创建多种理论相互结合下的受损土地景观规划设计的完整技术体系, 全方面实现对露天矿区土地景观重塑与再造。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|