作者简介:梁文癸(1991-),男,广东茂名人,硕士研究生,主要从事古气候与AO/NAO研究.E-mail:lemonadepku@gmail.com

20世纪90年代中后期北大西洋涛动(NAO)年代际变率的发现与北极涛动(AO)概念的提出,引发了持续至今的古AO/NAO研究热潮。从观测和模拟两方面对多时间尺度的古AO/NAO研究进展做了系统的回顾与总结,包括近千年AO/NAO序列的重建,全新世AO/NAO变化趋势的争议,末次冰盛期AO/NAO振幅的减弱,末次间冰期AO/NAO的异常偏正,以及AO/NAO的气候平均态与振幅2个关键概念的区分。其中对不同时段AO/NAO的变化机理做了简要概括与讨论。在此基础上,建议在今后的古AO/NAO研究中,除了寻找时间更长、与AO/NAO显著相关的代用资料外,还要着力加强气候模拟方面的工作,特别是长时间瞬变模拟及对关键外强迫因子开展敏感性试验。只有将观测与数值模拟相结合,才可进一步增进对AO/NAO与气候背景间动力机制的理解。在过去20年间,气候学界对AO/NAO的广泛研究,对于理解全球变暖背景下AO/NAO的变化过程、并提高其可预报性都具有重要意义。

First author:Liang Wengui(1991-), male, Maoming City,Guangdong Province, Master student. Research areas include Paleoclimate and AO/NAO.E-mail:lemonadepku@gmail.com

The discovery of decadal variability of North Atlantic Oscillation (NAO) and the introduction of Arctic oscillation (AO) concept have initiated a series of paleo-AO/NAO related studies since the mid-to-late 1990s. The progress and new findings of paleo-AO/NAO works after that time were comprehensively reviewed. The new results from the observations and modelings at four key timescales were summarized in detail: ①the reconstructions of the AO/NAO annual index over the past millennium; ②the debate on AO/NAO’s trend since early Holocene; ③the weakening of AO/NAO’s amplitude during the Last Glacial Maximum; and ④the anomalous positive phase of AO/NAO during the Last Interglacial. In addition, the possible mechanism for different timescales of AO/NAO is also summarized. Furthermore, the distinction between AO/NAO’ was mean state and amplitude, which were not explicitly separated in previous studies, were comprehensively discussed. Considering the current uncertainties related to paleo-AO/NAO studies, we encourage the community to search for more proxies having longer-than-10,000-year length with annual resolution around AO/NAO highly correlated regions. Another, we encourage long-term transient modeling on AO/NAO can be performed in order to improve our understanding of the dynamics and interaction between AO/NAO’s high-frequency variability and the climatological background, so as to further improve AO/NAO’s predictability on global warming context.

北大西洋涛动(North Atlantic Oscillation, NAO)是现代气候学中的经典问题, 其概念在最近20年间取得了长足进展。1923年, 英属印度气象局局长Gilbert Walker为实现季风的季节预报而搜集了世界各地台站近40年长度的气象资料, 首次发现冰岛与亚速尔群岛的海平面气压(Sea Level Pressure)存在此起彼伏的跷跷板现象[1], 并在随后一系列的文章中提出NAO的概念[2, 3]。20世纪90年代后期, Thompson等[4]利用更完整的北半球资料提出了北极涛动(Arctic Oscillation, AO)模态, 将NAO从北大西洋地区扩展到整个北半球热带外区域。之后Thompson等[5~7]又进一步提出了北半球环状模(Northern Hemisphere Annular Mode, NAM)的概念, 将AO的定义从地面延伸到了高空。

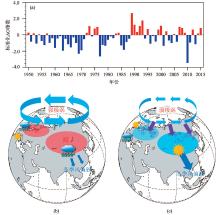

AO/NAO不仅与北极和北半球中高纬地区有广泛的气候联系, 对我国冬季气候也有重要影响(图1)。对北极而言, AO/NAO与北极地区的降水、海冰以及往极地输送的强度有着重要的联系[12~16]; 对北大西洋地区而言, 正(负)AO/NAO会使得北欧与美国东南部地区变得温暖湿润(寒冷干燥), 南欧、地中海地区与大西洋西北部则变得寒冷干燥(温暖湿润)[7, 8, 17~20]; 对东亚地区而言, AO对东亚季风、特别是中国冬季气温与降水都有重要影响, 当AO指数偏正时, 东亚冬季风偏弱, 我国大部分地区冬季温度偏高, 降水增加, 反之亦然[9~11]。

近百年来的现代气候变暖对AO/NAO变率的影响, 是个并不明朗的科学问题。图1a为美国气候预测中心(Climate Prediction Center)基于再分析资料发布的 1950年以来冬季AO指数, 其中1970年前AO呈递减趋势, 1970— 1990年递增, 1990年后又开始递减。2009— 2010年冬季AO指数达到近60年来最小值, 表明西风带极端偏弱, 极地冷空气大面积南下[7], 我国与欧美大部分地区遭遇了历史罕见的严寒。早在20世纪90年代, Hurrell[8]和Thompson等[4]就先后发现AO/NAO在1970年之后的20多年中有明显的变正趋势[21], 这种趋势与全球变暖有关系吗?对此, 不同学者给出了不同的结论。Shindell等[22]认为1990s全球平均温度的上升有40%的方差可被AO的自然变率解释, 而Cohen等[23]基于观测数据却认为过去30年全球变暖与AO/NAO无关。AO/NAO指数在1990s后出现了变负的趋势, 使得AO/NAO一度被排除在全球变暖的讨论之外, 而随着对全球变暖“ 停滞” (hiatus)[24]现象研究的兴起, Tanaka等[25]认为hiatus的温度模态与负AO对应的温度模态一致。总之, 限于现代观测数据的有限长度, 对全球变暖与AO/NAO关系的研究一直未能取得一致的结论。

对于未来全球变暖背景下AO/NAO变化趋势的预测和评估, 也需要古AO/NAO研究提供科学参照和启示。Paeth等[26]的模拟结果显示AO/NAO变正的趋势会延续到21世纪中期; Mü ller等[27]使用ECHAM5/MPI_OM模式也模拟出很强的正趋势; 政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第五次评估报告(AR5)认为平均而言北半球冬季AO/NAO可能会因为温室气体的增加而有微弱的正趋势[28]; 而Fyfe等[29]和Fischer等[30]的模拟却都表明在未来全球变暖背景下AO/NAO没有明显趋势。可见, 模式模拟对于未来AO/NAO的预测结果并没有达成一致, 这使得人们把目光投向古气候领域, 通过古气候重建和模拟2种途径, 寻找在更大时间尺度上AO/NAO对气候系统外强迫的响应机理。古AO/NAO的研究不光对于理解AO/NAO本身的物理过程、甚至对理解未来全球变暖情景下的中高纬冬季气候的不确定性, 都有重要的科学意义[31~33]。

NAO, AO与NAM有何异同?NAO经典定义为冰岛和亚速尔群岛海平面气压之间的反相变化[3], AO则是北半球20° N以北海平面气压场经验正交函数(Empirical Orthogonal Function, EOF)分解得到的第一模态[4], NAM则相似地定义为从对流层到平流层低层各层位势高度场的EOF第一模态[5]。AO与NAO的空间模态在北大西洋地区很相似, 两者指数高度相关, 但AO的空间结构纬向对称性更好[34, 35]。关于AO与NAO的关系, 一度争议不断; Ambaum等[35]认为NAO比AO更具物理意义; Feldstein等[34]认为二者不可区分; 多数学者认为NAO是AO的局地表现[36, 37]; IPCC AR5则使用了NAO代表所有对NAO, AO与NAM的讨论[28]。作者认为NAM在地表体现为AO, NAO又是AO在北大西洋的局地体现, 三者本质都是北半球冬季中高纬大气质量振荡这一统一的气候模态[4, 5, 7, 38], 由于更多文献中使用AO和NAO的称谓, 故本文使用AO/NAO表示这一概念。

古AO/NAO的研究方法可分为两大类:代用资料诊断与模式模拟。其中代用资料诊断根据不同时段又可分为2个时间尺度: 一是百年到千年尺度, 也称历史时期尺度。这一时段的研究主要依靠树轮、沉积物、冰芯以及人类历史记录等重建的代用资料(表1)。这一时期内的NAO指数很多, 后文会详细讨论。其中时间最长、精度最高的当属Ortega等[31]利用48种分布在北大西洋周边地区的代用资料并结合模式模拟重建的过去1 000年的NAO序列(年分辨率)。二是千年到万年尺度, 也称地质时期尺度, 主要依靠更长时间的代用资料进行反演(表2)。由于代用资料时间分辨率通常不能达到“ 年分辨” 的要求, 目前只能反演地质时期AO/NAO的气候平均态(低频信号), 无法重现高频年际变率[61]。

模式模拟则可以根据边条件的不同设置分为两大类:片段式模拟与瞬变模拟。其中片段式模拟的典型代表是国际古气候模拟比较计划(Paleoclimate Modeling Intercomparison Project, PMIP)[62], PMIP集中于对中全新世(Mid-Holocene, 6 ka)与末次冰盛期(Last Glacial Maximum, 21 ka)2个时间片段的模拟(表3)。瞬变模拟相较于片段式模拟需要更多的计算资源, 因此关于AO/NAO的瞬变模拟比较匮乏, 在目前的文献中只有Lorenz等[66]进行了从7 ka前至今的瞬变模拟。相比于只能重现气候平衡态的片段式模拟, 瞬变模拟更能抓住真实的非平稳瞬变过程演变, 模拟地球气候的准平衡态的过程。

古AO/NAO的研究内容主要集中于末次间冰期以来约12万年的时间范围。其中历史时期与地质时期为重点, 近百年有准确的器测数据, 因此结果已很成熟。历史时期的主要关注点有2个:一是中世纪暖期(Medieval Warm Period, 也称中世纪气候异常期(Medieval Climate Anomaly))和小冰期(Little Ice Age)里AO/NAO的变率特征; 二是重建尽可能长且精确的时间序列, 用于校准地质时期AO/NAO序列的准确性。地质时期中则主要关注全新世以来AO/NAO的演变特征, 以及冰期— 间冰期中AO/NAO模态的异同。

近千年AO/NAO年指数的众多重建总结于表1中。其中绝大部分是关于NAO的重建, 只有D’ Arrigo[71]给出了1650— 1975年夏季AO指数。这与AO/NAO定义的差别有关, NAO通常是基于冰岛低压与亚速尔高压定义的[8], AO是基于北半球中高纬海平面气压定义的[4], 重建NAO序列所需站点数量较少, 所需代用资料的空间覆盖范围更小, 因而更易于重建。

| 表1 近千年AO/NAO指数的重建 Table 1 Reconstructions of the AO/NAO Index over the last millennium |

| 表2 末次间冰期以来AO/NAO的观测工作 Table 2 The Observations of AO/NAO since Last Interglacial |

3.1.1 重建的历史

基于器测数据对NAO序列的重建大致有200年的长度。根据代用资料重建NAO序列时, 必须要利用器测数据指数进行校准, 因此拥有更长时间、准确性更高的器测数据指数很有必要[72]。欧洲地区有1873年至今的海平面气压器测数据, 其中个别站点的数据可追溯到18世纪中后期, 这些数据里包含了NAO的信息[73]。早在1997年, Jones等[74]就根据直布罗陀和冰岛的站点气压资料将NAO月指数延长至1823年, 2年后根据离冰岛与直布罗陀很近的站点气压资料延长至1780年[75]。Luterbacher等[76]也根据欧洲早期的海平面气压、温度和降水等器测资料与部分代用资料重建了1675年至今的NAO冬季(DJFM)指数。而时间最长、可信度最高的指数为Vinther等[72]于2003年修正的冬季指数, 他们利用西班牙南部的加得斯与圣费尔南多气压数据, 对1821— 1856年的冬季指数进行了修正。以上几种重建指数彼此之间相关性非常高, 因为用的都是欧洲地区相似的数据源, 但其结果可能忽略了北美东部地区的信号[73]。

| 表3 古AO/NAO的模式模拟 Table 3 Paleo-AO/NAO Modelings |

以器测数据指数为基础, 很多学者使用代用资料把NAO序列继续向前延伸[39~46]。Cook等[39]根据北大西洋地区的树轮资料重建了1701年以来的冬季NAO指数, 并使用Rogers[77]1984年基于亚速尔/冰岛气压资料的冬季NAO指数进行了校准; Appenzeller等[40]根据格陵兰岛西部的冰芯资料, 通过计算积冰速率与北大西洋海平面气压的相关, 得到与NAO一致的空间模态, 因而根据积冰速率重建了1648— 1990年的NAO年指数。但随后Schmutz等[78]发现Cook等[39]和Appenzeller等[40]的指数与Jones等[74]的器测指数1850年之前的部分均不相关, 他们认为这些基于代用资料的重建序列1850年之前的部分不可信。Cook等[46]也对这些重建指数与Luterbacher等[79]的器测指数做回归分析, 发现大部分指数在19世纪中期以前的相关性很差, 只有Mann[45]的指数在大部分时间里相关较好, 但仍不够显著。

吸取前人失败的教训, Cook等[46]集合了367种冬季NAO指数的代用资料, 使用15种主成分回归模型, 同时对代用资料进行筛选, 只有和Jones等[75]的1826— 1974年冬季指数相关的才予以保留, 据此淘汰了2/3的代用资料, 筛选后的代用资料均匀分布在北大西洋两岸, 并与Hurrell等[8, 17]发现的与NAO相关的模态一致, 这说明增加北美数据比之前仅使用欧洲数据更能完整重现NAO变率。Cook等[46]还使用了Jones等[75]延伸至1781年的NAO指数进行对比, 其中1826— 1974年部分用于校准, 而1781— 1825年部分用于检验校准的效果。此外他们还比较了Luterbacher等[76]的1659— 1825年的NAO指数, 发现重建得到的1400— 1979年的指数滤波后与Luterbacher等[76]指数相关很好, 且相关性不随时间改变。对指数的频谱分析也发现年代际的周期是存在的, 但能量主要还是集中在少于10年的年际周期上, 比如2~3年、4年和8年的显著周期。

Cook等[46]的重建只回溯到1400年, 并未包含中世纪暖期。中世纪暖期是指800— 1300年北大西洋周边地区及北半球其他热带外地区异常变暖[80]。Trouet等[32]根据摩洛哥1049— 2002年基于树轮的干旱记录, 以及苏格兰地区900— 1993年基于洞穴沉积物的降水资料, 重建了1049— 1995年的NAO冬季指数, 并认为其结果与Lutherbacher等[79]、Glueck等[44]以及Cook等[46]的指数相关性都很好。Trouet等[32]还发现在中世纪暖期NAO呈现持续的正相位, 中世纪暖期到小冰期(约1300— 1850年的冷期[81])之间NAO相位有负的漂移。Olsen等[33]对过去5 000年的NAO重建也验证了这个观点, 但Ortega等[31]的最新研究结果又给出了反证, 他们挑选了48种分布在北大西洋周边的代用资料, 根据Cook等[46]2002年的方法进行多元线性回归, 并结合PMIP第三阶段(PMIP3)的模式对代用资料进行筛选校正, 重建了近千年NAO年指数, 结果表明中世纪暖期NAO并没有明显变正, 只是13世纪和14世纪正相位明显占主导。笔者认为, Trouet等[32]实际上只用了2种代用资料, 而Ortega等[31]用了几十种代用资料外加PMIP3的模式进行筛选校准, 因此Ortega等[31]关于中世纪暖期的讨论更完整、全面, 可靠性更好。

3.1.2 为何不同重建差异很大?

前文也提到, Schmutz等[78]发现不同人重建的指数彼此相关性并不好, Ortega等[31]与Trouet等[32]关于中世纪暖期的指数重建也未能达成一致。为何会出现这种情况?原因至少有2个, 一是用到的代用资料种类少、分布区域也小[46]。如Appenzeller等[40]只用到了格陵兰岛的冰芯资料, 只能反映局地地区对于NAO的响应信息, 因而出现偏差的可能性较大。二是气候与AO/NAO相关的空间模态是不稳定的[78]。Jones等[82]就提到在20世纪全球变暖背景下, NAO与气候之间的相关关系可能已发生改变。Cook等[46]分别对19世纪与20世纪的指数与Jones等[75]的器测指数算相关, 发现2个时期的代用资料分布不一致, 说明NAO与气候的相关的确有所改变, 因此仅基于20世纪指数进行校准的重建必然会出现问题, 使用时间更长的器测数据进行校准会改善这种情况。

全新世是指11 700年前地球气候显著回暖并维持至今的一段温暖时期。这一万多年来AO/NAO是如何演化的?很多学者使用古地质、古海洋和古生物的各种代用资料, 或者使用气候模式进行古气候模拟, 反演了全新世AO/NAO的演变过程。但限于代用资料时间分辨率和气候模拟能力的限制, 大部分研究无法准确重建AO/NAO的年际变率信息。下面从观测和模拟两方面进行讨论, 同时分析相应的物理机制。

3.2.1 观测证据

全新世AO/NAO相关的观测工作很多, 总结于表2[16, 33, 47~60]。总体而言, 人们在全新世AO/NAO相位是如变化的这一问题上并未达成一致, 大体分为3类。

第一类认为全新世以来AO/NAO持续变负[16, 47~51]。这一类结果在众多研究中占据了主导地位。Rimbu等[48]通过分析海底沉积物中海洋浮游生物代谢的烯酮, 重建了北大西洋、地中海和红海12个点10 ka以来的海温变化序列, Rimbu等[48]对这些时间序列做EOF分解, 发现第一模态与现代气候中AO/NAO相关的海温模态一致, 因此可以用10 ka以来海温变化的第一模态对应的时间序列作为AO/NAO的指数, 据此得到了全新世以来AO/NAO持续变弱的结论。但事实上Rimbu等[48]反演的是AO/NAO的低频信息, 也就是气候平均态的变化, 而不是年际变率的变化, 所以用“ 变弱” 来表述气候态的变化从科学上不够严谨, 这在后文会详细讨论。

第二类认为全新世以来AO/NAO指数呈现先增后减的变化[52~54]。Davis等[53]通过花粉资料重建了欧洲地区12 ka至今的南北温度梯度序列, 由于这一地区的该指数在20世纪与器测AO指数相关性非常高, 他们据此得到AO从早全新世递增至中全新世, 随后递减至今的结论。

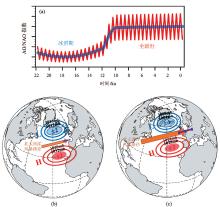

第三类研究表明全新世以来AO/NAO没有明显趋势[33, 55, 56]。Darby等[56]关于北极浮冰漂流的研究发现AO控制着穿越北极的浮冰, 当AO处于正相位时, 来自俄罗斯北部喀拉海和拉普帖夫海的铁粒才能随浮冰越过北极漂到阿拉斯加北部的海域, 因此通过测定阿拉斯加北部海域海底沉积物中来自俄罗斯的铁含量, 就可以重建出AO相位随时间的变化。Darby等[56]重建了目前为止分辨率最高且覆盖全新世相对完整的时间序列, 他们发现全新世以来AO没有明显的变化趋势, 同时发现AO存在1 500年的显著周期, 与总太阳辐射的1 000年周期不一致(图2)。Darby等[56]根据北极洋流与AO的相关重建AO的想法很新颖, 但毕竟远离NAO核心区, 故也存在明显的问题:一是这种相关是否显著并稳定, 二是Darby等[56]分析的来自喀拉海的铁含量, 只能反映AO正的信息, AO负的时候喀拉海的铁粒无法漂流到阿拉斯加附近, 因此重建的时间序列无法完整地重现AO负的信号。

究竟为何关于全新世时期的AO/NAO演变存在截然不同的3种观点?Bond等[83]通过对北大西洋浮冰漂流的研究发现, 在上千年的时间尺度上, 北大西洋局部地区的变冷与现代气候中AO/NAO相关的经典模态不一致。Wassenburg等[57]通过摩洛哥西北部与德国西部洞穴沉积物重建全新世以来的降水序列, 也发现早全新世两地降水呈正相关, 中全新世以后变为负相关。这就说明, AO/NAO在北大西洋地区的气候模态是有可能随时间变化的, 这使得依赖单点重建资料得到的有关AO/NAO的信息都具有一定的不确定性。

| 图2 全新世早期以来AO/NAO序列的重建(a)和相应的小波分析(b)[56]Fig.2 The reconstruction of AO/NAO’ s trend since Early Holocene (a) and its wavelet analysis (b)[56] |

3.2.2 模式模拟

关于全新世AO/NAO模拟的工作不多(表3)[61, 66, 67, 70], 其中用到的模式主要出自于PMIP, 在PMIP中只有对中全新世6 ka的片段式模拟, 缺乏对全新世的瞬变模拟。只有Lorenz等[66]对7 ka至今的AO/NAO进行了瞬变模拟。为了回答中全新世AO/NAO相比现在相位和振幅的相对变化特征, 不同学者给出了相反的意见。

Gladstone[61]分析对比了PMIP第二阶段(PMIP2)中HadCM3, GISS等9个模式的中全新世模拟结果, 有6个模式微弱支持NAO在6 ka有疑似变正的漂移。Lorenz等[66]基于Rimbu等[48]利用烯酮重建的全新世以来的海表面温度数据, 使用海气耦合模式ECHO-G, 在轨道要素强迫的驱动下, 进行长达7 ka的瞬变模拟, Lorenz等[66]选取了北大西洋地区7 ka来冬季海平面气压变化最大的2个区域(50° W~10° E, 45° ~65° N; 70° ~10° W, 20° ~40° N), 并以2个区域海平面气压之差作为NAO指数, 得到结果与Rimbu等[48]一致, 均为全新世以来AO/NAO持续变弱, 即AO/NAO全新世中期比现在偏正。Lorenz等[66]的工作存在2点不足:一是关于NAO指数的选取过度依赖模式, 选取的南北区域比现实中的冰岛— 亚速尔要显著偏南; 二是模拟只考虑了太阳辐射强迫, 而忽略了温室气体、海冰等其他关键要素对AO/NAO可能的影响。

Otto-Bliesner等[67]和Lü 等[70]的研究结果则不支持中全新世AO/NAO偏正的结论。Otto-Bilesner等[67]使用海气耦合模式CCSM3模拟的结果表明, 北半球冬季热带外海平面气压做EOF分解提取出来的AO模态解释方差达37%, 与工业化前(Preindustrial)的模态很相似, 除南欧与地中海北部外, AO与表面温度和降水的关系也与工业化前相似。Lü 等[70]对PMIP2的CCSM, HadCM3M2, IPSL和 MIROC 4个模式的模拟结果进行分析对比, 发现中全新世北半球冬天表面温度比工业化前低, 原因是太阳辐射入射量较小, 同时, AO年际涛动的振幅比工业化前要稍弱。

Gladstone[61]和Lorenz等[66]认为中全新世AO/NAO的长期相位(气候平均态)偏正, 而Otto-Bliesner等[67]和Lü 等[70]则认为中全新世AO/NAO强度(振幅)与现代相似甚至偏弱。他们矛盾的结论还需要更多的证据来验证。

3.2.3 物理机制

全新世AO/NAO的变化是由什么驱动因子决定的?很多学者都提到了太阳辐射强迫[84]。Lorenz等[66]认为全新世以来北半球赤道地区持续变暖, 很有可能是AO/NAO持续变弱的原因, 但关于赤道变暖如何使AO/NAO变弱的机制, 文中并未展开。还有学者认为AO/NAO与北半球太阳活动有正相关关系。Shindell等[85]最早发现蒙德极小期(Maunder Minimum, 1650— 1700年)太阳辐射量0.25%的减少, 会导致AO/NAO显著变负。随后有很多人的工作都证实了AO/NAO与太阳活动是正相关的[86, 87]。但也有学者认为太阳活动对AO/NAO的影响非常有限[88], 如耦合模式比较计划第五阶段(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5)的模拟结果便没有显示AO/NAO由于辐射强迫而有太大的变化[28]。可见, AO/NAO与太阳辐射强迫的相关以及背后的具体机制还有待更多研究。

AO/NAO是基于现代气候提出的概念, 那么在冰期中AO/NAO是否还存在?如果存在, 相比间冰期又有什么特点?这些问题可使我们对AO/NAO的物理机制有更深的理解。到目前为止, 有关AO/NAO在冰期的观测研究仍很匮乏(表2)。有个别模拟研究发现D/O循环伴随着NAO相位的变化[58, 59]。下面从模式模拟与冰期AO/NAO的机制两方面进行讨论。

3.3.1 模式模拟

冰期AO/NAO的模拟主要集中于末次冰盛期。得益于PMIP的开展, 末次冰盛期成为古气候被模拟最充分的时段。众多模式模拟结果表明, 末次冰盛期里依然存在AO/NAO模态[63~65, 67~70], 但AO/NAO的振幅变强还是变弱, 整体相位偏正还是偏负?不同学者给出了不同结论。

大部分模式模拟结果都表明, 末次冰盛期的AO/NAO振幅相比现在偏弱, 整体相位偏负。如Rind[64]利用海气耦合模式GISS模拟冰期时发现, 在较冷的气候状态下, AO/NAO的相位会偏负。Otto-Bliesner等[67]利用CCSM3根据PMIP2的强迫与边界条件对末次冰盛期进行了片段式模拟, 发现AO的空间模态中心发生了漂移, 振幅减弱, 此外AO与温度降水之间的联系也变弱。Riviè re等[69]和Lü 等[70]通过分析PMIP2中众多模式的结果, 发现末次冰盛期AO/NAO的正异常中心南移, 环状结构变弱, 正负中心的振幅都明显减弱。

也有一些模拟结果显示, 冰期的AO/NAO振幅比现在要强。如Peltier等[63]利用CCSM模拟末次冰盛期, 发现NAO振幅变强, 低压中心南移。Justino等[65]利用CSM1.4对末次冰盛期进行了2 500年的片段式模拟, 结果表明冰期中的NAO的空间模态与现在不一致, 出现了北美、西伯利亚、地中海与北太平洋4个异常中心。但随后Justino等[68]又从以上的模式结果中提取出了AO模态, 发现正相位AO对应的海平面气压的响应值高达12 hPa, 而现代气候中这种响应只有约4 hPa。

总体而言, 鉴于观测证据的缺乏, 目前无法验证以上基于模式得来的2种观点的对错。但作者认为, 多模式集合且一致的结果更具可信性, 比如冰期中AO/NAO振幅偏弱的结论的可靠性就较高。

3.3.2 可能机制

为何冰期中的AO/NAO与现代气候中显著不一致?很多学者试图从行星波活动的角度去解答。根据Andrews等[89]的波流相互作用理论, 当中纬度平流层行星波活动很强时, 波流相互作用增强, 极地地区异常加热, 导致极地平流层变暖, 径向温度梯度减小, 极夜急流和极涡减弱, 最后导致AO变弱[70]。据此, Lü 等[70]认为末次冰盛期行星波活动显著偏强, 导致极地平流层增温, 极涡偏弱, AO振幅变弱。在现代气候研究中, 行星波活动也被认为是影响AO/NAO的主要原因。如Hu等[90]发现1980s以来北极地区臭氧减少导致对流层与平流层行星波减弱, 使得AO/NAO在其后20年间持续变正。可见, 行星波的上传确实有可能影响了对流层与平流层的相互作用, 把地面的信号传到平流层, 进而通过波流相互作用影响极涡, 调整平流层AO/NAO的状态, 而AO/NAO的改变又会进一步调整地面气候状态[91]。在这一理论所描述的整个过程中, 极涡充当了中转站的重要角色, 接收来自地面的信号, 做出响应, 进而调整信号并影响地面气候。

当然也有学者从其他的角度解释冰期的AO/NAO, 如Riviè re等[69]认为末次冰盛期中, 更多的气旋活动与更少的反气旋活动导致AO/NAO变负。

大部分关于古AO/NAO的研究都集中于末次冰期以来的时段, 也有个别学者对更古老的时段做了探索性的讨论[60, 92, 93]。Mangili等[92]在阿尔卑斯山脉南部的湖泊沉积物中发现了40万年前间冰期中NAO存在的证据; Sundaram等[93]通过模式模拟发现, 50万年前的间冰期NAO偏正导致东亚夏季风增强。尽管这些工作的结论不确定性较大, 但至少说明了AO/NAO是长期以来都存在于气候系统内、比较稳定的内部模态。

末次间冰期是指全新世间冰期之前的那一次Eemian间冰期, 距今约12万年。由于普遍认为末次间冰期时地球气候与今天相似, 对末次间冰期AO/NAO的研究尤其值得关注。

Felis等[60]从红海最北部的珊瑚中提取出12.2万年前时长为44年的δ 18O的时间序列, 并从中发现5~6年的显著周期。由于现代珊瑚中δ 18O序列与AO/NAO指数高度相关, Felis等[60]猜测5~6年周期可能是AO/NAO的大气变率。此外, Felis等[60]还利用珊瑚重建海平面温度序列, 发现末次间冰期的季节性较现代强。为理解具体机制, Felis等[60]利用ECHO-G成功模拟出末次间冰期的季节性增强, 但他们发现冬季太阳辐射量的减少并未导致北大西洋周边地区一致较现代偏冷, 欧洲中部反而偏暖, 因此他们推断存在AO/NAO偏正的信号。由于末次间冰期温室气体含量与现在很相似, Felis等[60]认为末次间冰期AO/NAO的偏正只能由太阳辐射强迫解释, 末次间冰期北半球赤道地区冬季太阳辐射量显著减少, 使得极地和赤道温差变小, 哈德莱环流及行星波活动减弱, 因而冰岛低压和地中海东部高压增强, AO/NAO偏正。

在Felis等[60]的模拟中, 温室气体的增加只导致AO/NAO微弱的变正, 全球变暖背景下AO/NAO将会对温室气体含量的巨量增加作出什么响应?这种响应将如何影响地球气候?都是有待深入探讨的问题。

关于AO/NAO气候平均态与振幅, 在很多文章中还缺乏严谨的区分。从末次冰盛期到全新世, AO/NAO的气候平均态与振幅都随时间变化(图3)。在讨论现代气候中的AO/NAO时, 更多的是在讨论AO/NAO的振幅(高频信号), 也就是年际变率, 因为现代气候平均态相对稳定。而在讨论古AO/NAO时, 尤其是冰期到间冰期的转换, 就不得不考虑气候平均态(或称气候背景场)的显著变化。Wassenburg等[57]认为早全新世劳伦泰德冰盖的消退使得北大西洋冰雪融化淡水通量减少, 进而使得NAO气候平均态发生了变化。万年尺度的代用资料一般达不到年的时间精度[61], 因此上文提到的全新世的观测研究大多是指AO/NAO的气候平均态, 其中Rimbu等[48]用“ 变弱” 去形容全新世以来AO/NAO气候平均态的变化是不严谨的。而上文提到的模式模拟则多为片段式模拟, 因此其讨论的往往是AO/NAO的振幅。

AO/NAO的气候平均态和年际振幅之间有关联吗?Rimbu[48]的结论其实是默认了气候平均态与振幅之间存在正相关的关系, 但两者之间的相关并不显然。Gladstone[61]就提到过“ 正NAO” 有2种理解方式:一是NAO的气候平均态发生了变化, 年际变率的振幅也随之变强; 二是气候平均态发生了变化, 但年际变率并没有变化。现代AO/NAO的研究中, 也有关于两者之间关系的争议, Hori等[94]在20世纪情景(20C3M)与未来排放情景(SRES-A1B)中发现AO的气候平均态发生了变化, 但年际变率并没有显著变化; 也有学者在模拟未来气候变化时, 发现AO/NAO的气候平均态与年际变率之间存在相互作用[95, 96]。作者认为, 要确定AO/NAO气候平均态与振幅之间的关系, 还需要过去更长时间的年指数, 才能提取出足够多的气候平均态变化及叠加在不同气候平均态上的振幅信息, 并确定两者之间的相关关系。

全球变暖还在继续, 未来的AO/NAO将会如何变化?近些年越来越多的学者尝试通过研究古AO/NAO去寻找答案。本文总结了关于古AO/NAO研究的4个焦点问题:第一, 近千年来AO/NAO指数的重建, 旨在重建时间更长、更准确的年指数; 中世纪暖期AO/NAO是否持续偏正尚有争议。第二, 全新世以来AO/NAO的变化趋势, 大部分观测研究显示全新世以来AO/NAO气候平均态持续递减, 但也存在不同的观测结果; 模式对于全新世以来AO/NAO的模拟结果也没有达成一致; 很多学者认为太阳辐射强迫主导了全新世以来AO/NAO的变化, 但具体机制还有待完善。第三, 末次冰盛期AO/NAO依然存在, 多数模拟结果认为冰期AO/NAO振幅较弱, 但相应的观测证据还很匮乏; 冰期中极强的行星波上传导致极地平流层增温, 致使极涡减弱, AO/NAO振幅变弱。第四, 末次间冰期的AO/NAO异常偏正, 太阳辐射是主因。在以上4个问题的讨论中, 很多前人工作共通的问题是模糊了AO/NAO气候平均态与振幅的区分。由于代用资料的时间分辨率有限, 观测主要讨论长期变化趋势, 也就是气候平均态的变化; 而模式模拟主要为片段式模拟, 因而主要讨论的是振幅强弱。AO/NAO气候平均态与振幅之间的相关关系还需要更多的研究去确定, 这将会是古AO/NAO研究的热点问题之一。

目前为止, 古AO/NAO的观测与模拟研究工作仍不充分, 对于AO/NAO末次冰盛期以来的演变还缺乏准确完整的理解, 因此从观测和模拟两方面重建末次冰盛期以来AO/NAO的演变过程将会是古AO/NAO研究的主要方向。在观测证据方面, 冰期观测证据的缺乏, 全新世以来观测证据的分散, 使得很难从众多观测证据中得到统一的结论。寻找时间超过10 000年、时间分辨率达到年分辨、空间分布准确(集中在AO/NAO气候影响的关键区)、与AO/NAO相关更显著的代用资料很有必要。在模式模拟方面, 当前主要依赖于PMIP对末次冰盛期和中全新世这2个片段的模拟, 还缺乏对末次冰盛期以来长时间的瞬变模拟。我国学者也开展了一系列的古气候模拟工作, Jiang等[97]对此作了全面的回顾, 但对于过去AO/NAO变化及其对东亚气候影响的模拟工作还相当有限, 未来需要加强。

Timm等[98]使用中等复杂度海气耦合模式ECBilt-CLIO对过去21 000年做了瞬变模拟, 但限于模式本身的能力, 未能模拟出准确的AO/NAO模态。对AO/NAO长期演变过程的瞬变模拟, 将会为当前基于复杂的代用资料的古AO/NAO研究带来诸多益处:①完善并整合古AO/NAO相关观测证据。当前的观测资料时空分散, 模式可得到气候系统完整的演变过程, 模式结果与观测证据之间可以相互补全与校正。②超长模拟可以提供足够长的AO/NAO年指数序列, 因此可以提取冰期到间冰期气候平均态的变化及叠加在其上的振幅(年际变率)的变化, 并区分两者之间的作用和联系。③长时间的敏感性试验有利于探讨AO/NAO对每一个外强迫因子的动力响应机制。总之, 关于AO/NAO长时间的瞬变模拟, 可令我们对末次冰盛期以来AO/NAO如何演变及其动力学机制有更深刻的理解。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|