峨眉山大火成岩省(ELIP)位于扬子板块西缘,是我国唯一被国际学术界认可的大火成岩省,受到国内外学者的广泛关注.主要围绕峨眉山玄武岩喷发前的隆升剥蚀情况,喷发时限,地幔柱的轴部位置等争议性问题进行探讨,总结了前人的研究成果.由于地幔柱和岩石圈之间相互作用的复杂性,加之地幔柱模型的不完善,峨眉山地幔柱活动在地表的真实响应也许更复杂.在今后的研究中,应该加强不同学科间的相互合作,着重研究地球深部动力学过程以及地球系统各圈层的相互作用.

First author: He Binghui (1989-),male,Shangqiu City, He'nan Province, Master.Research area include sedimentology.E-mail: hbhhbh1989@163.com

The Emeishan large igneous province (ELIP) is located in the west of Yangtze plate, and is only recognized as a large igneous province by the international community, so many international and domestic scholars pay attention to it. This article mainly discusses some controversial issues: the uplift and denudation before eruption of the Emeishan basalt, the eruption age, axial position of the mantle plume, and summarizes achievements of predecessors. Because of the complexity of interaction between mantle plume and lithosphere, and imperfect of mantle plume model, real surface responses of mantel plume activity may be more complex. In the future research, scholars should strengthen mutual cooperation between different disciplines, and focus on the research about the process of deep dynamic of the Earth and the interaction among various spheres of Earth system.

大火成岩省(Large Igneous Province, LIP)包括大陆溢流玄武岩, 火山被动陆缘, 大洋高原, 海岭, 海山群和洋盆溢流玄武岩[1].LIP的分布面积大于0.1× 106km2, 岩浆体积大于0.1× 106km3, 火山活动最长寿命可达50 Ma, 以短时间内(1~5 Ma)喷发的岩浆体积占整个火山活动岩浆体积的75%以上为特征[2, 3].LIP近20年来一直是国内外学者研究的热点, 研究内容涉及到LIP的形成与地幔柱之间的联系, 以及与成矿作用, 大陆增生, 大陆裂解和生物灭绝的关系[4].

在我国西南地区, 中晚二叠世发生了一次规模巨大的火山喷发事件, 形成了著名的峨眉山玄武岩, 峨眉山玄武岩是我国最早被国际学术界认可的大火成岩省[5~8], 它影响着我国西南地区的海陆变迁[9], 沉积[10~12]以及成矿作用[13, 14], 同时也可能导致了二叠纪全球气候变化和生物大灭绝事件[15~19], 因而受到了国内外学者的广泛关注.虽然对于峨眉山大火成岩省(Emeishan Large Igneous Province, ELIP)的形成机制还存在一定的争议, 但绝大多数学者都认为它是地幔柱活动的产物[5, 7, 20~29].然而, 在一些重要科学问题上仍然存在争议.

本文主要围绕一些存在争议的重要问题进行阐述, 如峨眉山玄武岩的喷发时限, 地幔柱的轴部位置以及是否存在隆升剥蚀等, 试图为今后的进一步研究提供一点信息.

关于峨眉山玄武岩的分布范围, 通常被认为是一长轴近南北向的菱形, 出露面积为2.5× 105km2, 体积为0.3× 106km3~ 0.6× 106km3 [10], 西界以哀牢山--红河断裂为界, 西北以龙门山--小金河断裂为界[30~32].近年来一些钻孔数据显示在ELIP东北部和东南部存在隐伏的玄武岩, 说明峨眉山玄武岩的初始覆盖面积可能要远大于现在的残留面积[8, 33].Xiao 等[34]通过研究发现, ELIP的边界可能不是哀牢山--红河断裂, 而是有个更大的面积范围, 可能已经延伸至古特提斯洋.峨眉山玄武岩下伏地层为下二叠统茅口组, 栖霞组, 梁山组, 上部被上二叠统及以上地层所覆盖[35].

ELIP以溢流玄武岩为主, 并伴有镁铁质--超镁铁质侵入岩, 长英质侵入岩以及粗面岩, 流纹岩等, 火山碎屑岩占的比重不大[33, 36].在ELIP, 攀西地区发育与峨眉山玄武岩密切伴生的基性--超基性侵入岩以及中酸性侵入岩, 具有"三位一体"的特征[36].张云湘等[36]根据不同的构造单元以及岩石组合特征, 将峨眉山玄武岩分为西, 中, 东三大岩区, 且玄武岩厚度自西向东, 自南向北呈现逐渐变薄的总趋势, 如位于西区的宾川上仓剖面, 玄武岩系厚度可达5 384 m, 而向东到贵州水城, 盘县一带减薄至几百米.研究表明, 东区岩石类型比较单一, 以玄武质熔岩占绝对优势, 次为安山岩, 局部地区底部发育有玄武质火山碎屑岩等; 中区主要由玄武质熔岩组成, 伴有少量的碱酸性火山岩; 西区主要有橄榄玄武岩, 辉斑玄武岩, 斜斑玄武岩以及无斑玄武岩, 还可见少量的粗面安山岩, 粗面岩以及流纹岩等[36].

研究区位于扬子板块西缘, 紧邻三江构造带, 总体上处于太平洋构造域与特提斯构造域的交接部位, 受到西太平洋构造域和特提斯构造域的复合影响, 地质构造复杂[12, 36], 复杂的构造运动使ELIP遭受了强烈的变形和破坏, 掩盖了原有的玄武岩分布特征, 给峨眉山玄武岩的研究带来了一定的困难[7, 12].在研究区内, 主要存在有6条深大主干断裂, 呈南北向分布, 自东向西依次为:甘洛--小江断裂带, 普雄河--普渡河断裂带, 安宁河--易门断裂带, 磨盘山--绿汁江断裂带, 攀枝花--楚雄断裂带, 箐河--程海断裂带[36].

地幔柱活动的一个重要特征是地幔柱上升过程中可造成大规模的地壳抬升(一般认为隆升幅度> 500 m[37]), 并在地表产生相应的沉积响应, 控制着全区的沉积特征以及岩相古地理演化特征, 因此, 对大火成岩省沉积记录的研究可以帮助我们检验是否存在地幔柱活动[30, 33, 38].

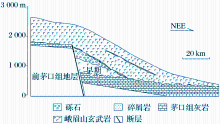

为了弄清峨眉山玄武岩喷发前地壳是否存在大规模的隆升剥蚀, 下伏茅口组灰岩是否遭受剥蚀, 一些学者对研究区峨眉山玄武岩下伏茅口组地层以及两者之间的接触界面特征进行了调查与研究.以何斌等[11, 30, 39]和Xu 等[40]为代表, 他们通过对研究区茅口组灰岩进行生物地层对比以及茅口组地层顶部界面特征的研究(假定地区抬升前茅口期沉积时地形是没有起伏的, 沉积厚度近似相等, 即在茅口期沉积了近乎等厚的茅口组灰岩), 提出峨眉山地幔柱活动造成的研究区地壳抬升高度大于1 000 m, 且茅口组地层存在明显的差异剥蚀, 并在空间上呈有规律的变化, 自西向东按剥蚀程度可分为:内带(深部剥蚀带), 地层大量缺失, 有的地区甚至缺失整个茅口组和(或)栖霞组地层, 剥蚀面起伏规模大; 中带(部分剥蚀带), 地层部分缺失, 剥蚀面起伏不平; 外带(古风化壳或短暂沉积间断带), 地层很少缺失, 普遍发育一层古风化壳; 以及边缘连续沉积带(图1).为了进一步证实这一现象, 何斌等[10]对云南大理, 四川会东的峨眉山玄武岩之下的砾岩以及四川盐源巴折一带龙潭组砾岩等进行详细研究, 发现内带和中带茅口组地层的缺失是沉积之后地壳隆升遭受剥蚀造成的, 而不是早期沉积缺失造成的.

根据在研究区调查发现的地质现象, 何斌等[30]和徐义刚等[28, 33]认为在峨眉山玄武岩喷发之前, 扬子板块西缘有过一次快速, 公里级的穹状隆起, 这与地幔柱理论模型吻合, 从而为ELIP的地幔柱活动成因提供了有力的证据.此外, Xu 等[29]根据地球物理资料, 发现地壳厚度随隆起区的不同位置发生有规律的变化, 地壳厚度从内带(> 60 km)到中间带(约45 km)再到外带(< 40 km)呈现递减趋势, 且在内带岩石圈地幔存在一个高速异常透镜体, 而在中间带和外带位置普遍缺失, 这种配置结构的空间变化与地壳隆起结构之间的协调关系暗示了其与地幔柱活动之间的成因联系.

但是近年来这种观点受到了挑战, 其理由是在靠近ELIP中心位置发现一些岩浆喷发环境是海底背景(最近的一些研究成果表明在隆升幅度最大地区的峨眉山玄武岩底部可能是海相的), 由此一些学者认为在峨眉山玄武岩喷发前, 研究区地壳并不存在大幅度的隆升[42].

对位于内带位置的二叠系地层沉积特征和玄武岩系火山学特征的研究是约束限制峨眉山玄武岩喷发环境和是否存在隆升剥蚀现象的关键.Ukstins Peate 等[42]认为一些数值动力模型预测的地幔柱头部诱发的大规模地壳隆升并不是大火成岩省事件普遍存在的特征, 他们对云南宾川剖面和会东大桥剖面进行了详细研究, 在位于内带位置的宾川地区发现十米多厚的枕状熔岩, 并发育很好的冷凝边, 表明其喷发环境为海相; 在大桥剖面中, 他们将He 等[39]解释的冲积扇砾岩楔状体的碎屑沉积重新解释为基性水下岩浆喷发沉积(根据沉积序列中熔岩流和火山碎屑地层的结构和构造等特征, 以及基质中离散化石(海百合, 有孔虫)的存在, 表明火山喷发发生于海相背景下, 为基性水下岩浆喷发沉积), 进而否定了峨眉山玄武岩喷发前存在公里级的地壳隆升.Sun 等[43]分别选取了位于内带, 中间带以及外带位置的多条剖面进行野外考察和采样, 对茅口组地层进行了牙形石生物地层学研究, 并研究分析了茅口组顶部地层沉积特征, 结果表明没有证据显示在峨眉山玄武岩喷发之前存在公里级规模的隆升, 在一些地区却有深水硅质岩, 硅质灰岩的沉积, 且在火山作用开始前一些地区存在局部沉陷(显示为碳酸盐岩台地相的塌陷)[43, 44].Jerram 等[45]对云南洱海剖面进行了野外考察和研究分析, 发现在峨眉山火山作用开始前研究区发生了快速的沉降, 水体加深, 碳酸盐岩台地相沉积消失, 火山作用的开始阶段处于海相背景下, 而在火山作用的晚期阶段由于大量的岩浆物质逐渐堆积使得喷发环境转变为陆相.

这些研究表明峨眉山玄武岩喷发前为海相背景, 认为地幔柱活动未必引起地形的大规模隆升.针对这一观点, 一些学者的研究发现为此提供了有力的证据, Zhu 等[46]重点选取了位于内带的大理剖面进行野外地质考察和实验分析, 发现剖面的底部序列为一层厚的枕状熔岩, 并夹有层状灰岩和水下沉降凝灰岩, 研究表明初始喷发阶段为较深的海相喷发环境; 对较下部地层序列的研究表明喷发环境为浅水环境; 通过对该剖面上部序列的研究, 发现上部火山岩形成于陆相环境.Zhu 等[46]认为喷发环境从海相到陆相的转变仅仅是由大量的岩浆物质逐渐堆积造成的, 这一在大理剖面观察到的地层学和火山学证据与先于火山作用的穹状隆升模型不一致, 从而否定了峨眉山玄武岩喷发前发生的大规模隆升.Burov 等[47]的地幔柱模型也指出了地幔柱活动不一定产生大规模的地形变化, 而是经常发生小规模的地形变化.

以上学者的研究观点认为峨眉山玄武岩喷发前并不存在大规模的地壳隆升, 玄武岩喷发前的沉积环境为海相背景, 进而也否定了下伏茅口组灰岩遭受大量剥蚀的现象.但是需要注意的是几乎所有发现的枕状熔岩(大理宾川一带)均在内带的边缘位置, 而不是在核心, 况且大理一带处于古特提斯洋的俯冲带位置, 出现海相喷发沉积物并不奇怪, 而且也不能因为某剖面点上的一个发现而推断全区的情况.

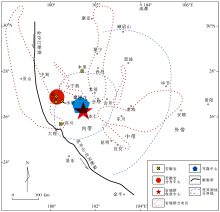

针对争议出现的原因, 主要集中于对茅口组灰岩和峨眉山玄武岩接触界面的特征以及位于ELIP内带位置的一些地区出现的海相沉积和深水沉积特征的地质现象等的认识的不同.但是一些学者认为, 在ELIP的内带位置出现的很多海相火山喷发的现象, 并不能作为否认该区域曾经发生过大规模地壳隆升的证据, 因为在一些地区确实存在隆升剥蚀的证据(图2).针对会东大桥地区出现的基性水下岩浆喷发沉积, He 等[41]和徐义刚等[12]认为该水下岩浆喷发沉积发育在峨眉山玄武岩地层的内部, 而非直接覆盖在茅口组灰岩之上, 因此只能用来说明火山喷发过程中的喷发环境背景, 而不能用来说明峨眉山玄武岩喷发之前的地质现象.针对云南宾川剖面发现的枕状熔岩, 李宏博等[48, 49]认为较为合理的解释是地壳隆升之后发生再次沉降, 重新没入海水中形成海相火山喷发的结果, 因为在宾川上苍地区峨眉山玄武岩与下伏茅口组灰岩之间为假整合接触, 且两者之间发育古土壤层, 表明曾遭受过风化剥蚀.

| 图2 峨眉山大火成岩省之下的茅口组的生物地层关系(据参考文献[31]修改)Fig.2 Biolithostratigraphic correlation of the Maokou Formation beneath the Emeishan LIP ( modified after reference [31]) |

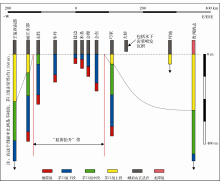

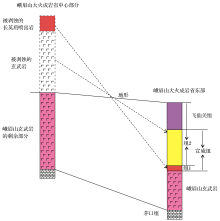

He 等[50]发现在穹状隆起的东部边缘位置(外带)茅口组上部古喀斯特地层和峨眉山玄武岩之间发育一层海相沉积岩(0~58 m), 主要由碎屑岩组成, 伴有较少的灰岩和硅质岩, 这套地层限定在地壳抬升之后和峨眉山火山作用之前, 由此他们认为在ELIP的外带位置地壳抬升之后发生了沉降.得出这一结论的重要原因是, 在研究区茅口组灰岩顶部古喀斯特地貌的存在, 包括溶蚀洼地, 溶丘, 峰林, 洞穴等, 且古喀斯特地形被峨眉山玄武岩和凝灰岩覆盖或者填充, 且他们认为古喀斯特地貌代表了一次地壳抬升运动和沉积间断[39, 51, 52].但是, Ukstins Peate 等[53, 54]认为这些反映ELIP茅口组地层遭受剥蚀的喀斯特现象的证据是对野外资料的误解, 实际上在一些地区, 茅口组和玄武岩之间的接触为断层接触, 他们认为何斌等[10, 51]的野外剖面忽略了明显的构造关系和构造复杂性.除此之外, Sun 等[43]认为把任何一个陆表暴露现象(如火山作用前的喀斯特地貌)都解释为穹状隆起的响应这一观点是错误的; Ukstins Peate 等[42]也指出任何的喀斯特现象的形成可能是中生代以来热带气候下灰岩的地表暴露的原因.针对Ukstins Peate 等[54]的质疑, He 等[55]给予了回应.首先, 针对Ukstins Peate 等[54]主张的在ELIP有连续的碳酸盐岩沉积以及先于火山作用之前不存在隆升剥蚀这一观点, He 等[55]认为Ukstins Peate 等[54]列举支持他们观点的野外剖面主要都集中于ELIP的边缘和裂谷地带中, 并不能有效地说明中心部位的隆升剥蚀情况; 其次, Ukstins Peate 等[53]根据Sun 等[43]的研究工作(上仓地区牙形石数据表明峨眉山玄武岩下伏的灰岩地层为晚石炭世年龄), 指出上仓剖面茅口组和玄武岩之间为断层接触, 但是需要注意的是, Sun 等[43]当时给出了2种可能来解释这一现象, 一种是在峨眉山玄武岩喷发之前整个茅口组灰岩地层全部被剥蚀了, 另一种是在接触面上存在一个地质图上未标明的断层, 因此, He 等[55]认为关于断层接触只是一种可能性, 还远未确定; 再次, 关于Ukstins Peate 等[54]质疑的古喀斯特地貌问题, He 等[55]对喀斯特地貌形成的时间以及形成机制也给出了详细解释.根据野外和室内研究工作, He 等[55]沿ELIP东西向横断面给出了地幔柱地表响应的图解(图3), 他们认为开始阶段穹状隆升仅发生在大火成岩省的中心部位, 在边缘发生了沉降; 随着地幔柱的上升, 在大火成岩省的边缘地区发生了裂谷作用和断裂作用, 使得一些玄武岩喷发在海相背景下, 此外在扁平的地幔柱头部边缘还发生了碳酸盐岩重力流沉积.

地壳隆升之后发生再次沉降的现象与Campbell 等[37]的地幔柱模型相一致, 他们认为抬升之后紧跟着沉降, 随着地幔柱头部在大陆岩石圈下的扩展, 地幔柱浮力异常分散, 导致地幔柱轴部位置上的沉降; 其次, 地幔柱岩浆的喷出加之喷出玄武岩物质的重力负载, 也会导致地壳和地幔岩石圈的沉降加大, 在一些区域, 沉降还会导致地堑的形成.Leng 等[56]通过实验模型认为在玄武岩喷发之前, 由于660 km相变(尖晶橄榄石到钙钛矿相变)的影响, 地表会发生沉降; 在玄武岩喷发期间, 喷出的玄武岩重量负载也可能引起显著的地表下沉, 进而影响后续玄武岩的喷发环境.Elkins-Tanton[57]认为由于岩石圈重力不稳定性, 岩浆活动与地壳下沉可同时发生.Burov 等[47]通过数值实验分析, 认为地壳变形可能干扰地幔变形, 产生复杂的周期性下沉--抬升模式.

| 图3 沿峨眉山大火成岩省东西向横断面的地幔柱地表响应的图解[55]Fig.3 Cross section through the ELIP from west to east illustrating the surface responses to the Emeishan mantle plume[55] |

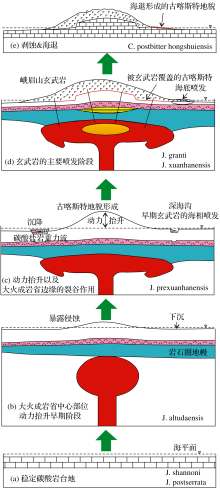

但是, Wang 等[58]通过对研究区的野外调查以及岩石岩相学的研究却得出了不同的认识, 他认为在ELIP形成过程中, 海相沉积环境和陆相沉积环境可在时空上共存, 且由西向东沉积环境从海相到陆相再到海相改变, 但在峨眉山火山作用的最初阶段, 处于海相背景下(图4), 这些特征可能是地幔岩浆与地壳反应的结果.

| 图4 峨眉山大火成岩省海相和陆相沉积分布示意图[58]Fig.4 The distribution of submarine and subaerial deposits in the Emeishan LIP [58] |

值得注意的是, 在研究ELIP火山作用前的岩相古地理特征时, 应考虑到研究区断裂带的存在, 因为地幔柱势必会造成深大断裂带活化.在研究区内, 存在多条南北向展布的主干断裂, 有箐河--程海断裂带, 攀枝花--楚雄断裂带, 磨盘山--绿汁江断裂带, 安宁河--易门断裂带, 普雄河--普渡河断裂带, 甘洛--小江断裂带等.这些断裂带不仅是岩浆喷发的主要通道, 而且对研究区的构造以及沉积特征有着明显的控制作用.

断裂带对地层的影响, 表现最为直观的是对研究区玄武岩厚度的控制作用.箐河--程海断裂带西侧的盐源--丽江地区玄武岩厚度可达2 000~3 000 m, 宾川上仓剖面最厚, 超过5 000 m; 甘洛--小江断裂以东, 沿昭觉, 东川一带厚700~ 1 000 m, 向东至水城, 盘县一带减薄至200~500 m, 从玄武岩厚度分布情况看, 玄武岩最大厚度带和厚度变陡带走向与这两条南北向断裂带相一致[36], 说明了断裂带对峨眉山玄武岩厚度变化的控制作用.云南地质局区调队[59]对东川一带的下二叠统梁山组和上二叠统宣威组沉积特征进行了调查研究, 发现梁山组沉积厚度自北西向南东有增厚的趋势, 煤层仅见于小江断裂以东地区, 且小江断裂以西地区, 梁山组直接超覆于寒武系地层之上, 表明这一地区在梁山组形成以前, 处于长期隆升剥蚀状态; 区内宣威组沉积厚度自北西向南东呈逐渐增大的趋势, 含煤性也相应变好; 小江断裂以东地区玄武岩被上二叠统宣威组平行不整合覆盖, 以西地区为下侏罗统平行不整合覆盖, 这些地质现象显示出了小江断裂对该区岩相古地理的控制作用.

近年来, 已有越来越多学者的研究说明了断裂带活动对峨眉山玄武岩喷发前后研究区沉积特征的控制作用.其中针对ELIP茅口组地层沉积厚度不一致现象, Ukstins 等[42]认为穹状隆升并不是茅口组灰岩厚度变化的唯一原因, 古地貌自然形态和同沉积正断层也会导致茅口组灰岩厚度的多变, 强调了古地貌和同沉积断裂作用对沉积作用的影响.同样He 等[39]也承认断裂带活动对沉积特征的控制作用, 他们在小江断裂和西昌--巧家断裂东侧发现了一层厚度不同的砾岩(图5), 这套砾岩发育在早期喷发的玄武岩和主要喷发阶段形成的玄武岩之间, 且断层附近的砾岩最厚, 远离断层逐渐变薄.通过对砾岩成分和碎屑岩的沉积构造等的研究分析, He 等[39]认为这套砾岩层是冲积扇沉积, 受同沉积正断层作用控制.吴鹏等[60]重点选取了会东大桥砾岩剖面进行了详细的野外地质考察和室内薄片观察, 发现大桥地区砾屑沉积物中的海百合和有孔虫化石都存在剥蚀残留边, 可能为灰岩砾石剥蚀破碎而来, 而这套大桥砾岩可能是地幔柱活动诱发断裂活动控制的水下泥石流沉积.此外, 吴鹏等[60, 61]对峨眉山玄武岩下伏茅口组地层进行了详细研究, 认为茅口组灰岩地层的减薄是由同沉积断层差异升降引起水下隆升形成的沉积厚度差异和沉积后隆升剥蚀共同作用的结果, 且峨眉山地幔柱活动引起的地壳隆升高度远远小于前人估计的公里级别, 且在峨眉山玄武岩喷发之前和期间海相及陆相沉积环境共存.

| 图5 川滇古陆东北缘冲积扇分布示意图[39]Fig.5 A sketch showing distribution of an alluvial fan in northeastern flank of the Sichuan-Yunnan block[39] |

总体而言, 关于峨眉山玄武岩喷发之前是否存在大规模的地壳隆升和地层剥蚀这一问题, 还存在很多争议, 仍然是今后地质学者研究ELIP时的重要研究方向.造成对此认识不一致的原因, 作者认为有多种原因:① 对茅口组灰岩生物地层对比时, 对生物种属的鉴定是否准确, 采样位置是否位于茅口组灰岩现存地层的最上部, 采样点的灰岩地层是原地沉积还是受断层推移影响等; ② 地质资料收集不齐全, 对玄武岩系火山学特征研究时, 仅通过1个或者2个局部剖面就以偏概全推断整个区域的玄武岩喷发环境, 证据显然不足; ③ 所研究的岩石并不是峨眉山玄武岩首次喷发前沉积的产物; ④ 对茅口组灰岩和峨眉山玄武岩之间出现的砾岩等研究, 没有充分考虑到研究区内发育的断裂带活动的影响; ⑤ 没有充分认识和了解到地幔柱活动可能会导致地壳发生局部的断裂和沉陷等; ⑥ 地幔柱模型本身还存在很大的争议.

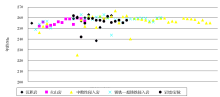

地层学研究表明峨眉山玄武岩覆盖在阳新统茅口组地层之上, 其上被乐平统宣威组地层覆盖[35].对ELIP的研究, 一个关键性的问题就是确定峨眉山玄武岩的喷发时间和持续时间, 由于在绝大部分玄武质岩浆中Zr是不饱和的, 无法从峨眉山玄武岩中分离出足够的锆石, 再加上后期发生的构造热事件易导致Ar-Ar体系被破坏, 因此很难直接约束峨眉山玄武岩的喷发时限[62, 63].为了解决这一问题, 一些学者选用玄武岩中的凝灰岩夹层来代替, 但是需要注意的是凝灰岩中的锆石很复杂, 很可能是捕获的.此外, 在ELIP发育有与峨眉山玄武岩密切伴生的镁铁质-超镁铁质侵入岩, 中酸性侵入岩以及各种岩脉等, 这成为了我们研究ELIP喷发时限的一个突破口.近年来对峨眉山玄武岩及相关岩石开展了大量的锆石U-Pb和Ar-Ar等年代学研究, 取得了大量同位素年龄数据(表1和图6), 但变化范围较大, 无法很好地约束峨眉山玄武岩的喷发时限.

| 表1 峨眉山大火成岩省年龄数据 Table1 Age data in the Emeishan large igneous province |

针对表中的酸性花岗岩侵入体锆石U-Pb测年结果, 需要说明的一点是, 章邦桐等[107]曾对花岗岩锆石U-Pb年龄能否代表花岗岩侵位的年龄进行了讨论, 其研究结果表明花岗岩锆石U-Pb年龄并不能代表花岗岩侵位的年龄, 这一观点有悖于长期以来公认的"花岗岩锆石U-Pb年龄可以代表花岗岩侵位年龄"的观点, 在研究ELIP喷发时限时这应该引起我们的注意.

从表中可以看出, 利用Ar-Ar方法测定的年龄总体上比用锆石U-Pb方法测定的年龄偏年轻, 此外, 还有些利用Ar-Ar方法测定的同位素数据显示的年龄是中生代(在表中没有列出[13]), 这是由于扬子板块西缘在中生代--新生代期间构造热扰动强烈, 40Ar/39Ar容易受后期热事件干扰, 复杂的构造热事件对峨眉山玄武岩及相关岩石叠加改造, 使得研究区内利用Ar-Ar方法测定的样品具有很大的年龄变化范围[8, 70].锆石矿物很稳定, 且锆石U-Pb同位素体系封闭温度很高, 受后期构造热事件影响较小, 是同位素年代学研究中最有效的方法之一, 能给出岩石的精确年龄.但是近几年来利用SHRIMP U-Pb和LA-ICP-MS U-Pb方法测定的年龄数据变化范围也较宽(主要集中在263~252 Ma), 不能很好地约束峨眉山玄武岩的喷发时限.此外, 众所周知大火成岩省的一个重要特征是短时间内(小于3 Ma)巨量的岩浆喷发[8], 利用SHRIMP U-Pb和LA-ICP-MS U-Pb方法测定的同位素年龄数据的误差大都在几个百万年范围内, 相对于整个地质历史时期, 这个误差是微不足道的, 但是用其来约束峨眉山玄武岩喷发的持续时间却是不被允许的, 因为这个误差本身很可能就大于峨眉山火山作用的持续时间, 因此在研究峨眉山玄武岩的喷发时限时, 一些研究者使用了更高精度的锆石测试技术[63, 84, 90], 比如CA-TIMS(化学剥蚀热电离质谱), ID-TIMS(热表面电离同位素稀释质谱法)等.CA-TIMS方法是锆石U-Pb年代学上的重大突破, 使得锆石定年精度优于0.1%, 远远高于SHRIMP和LA-ICP-MS 锆石定年的1%~2%的精度[108], 对约束峨眉山玄武岩的喷发时限发挥了重要作用.

Shellnutt 等[84]对攀西地区一些中酸性侵入岩以及基性岩脉进行了高精度单颗粒锆石测年(CA-TIMS), 且这些侵入岩在时空上能很好地约束ELIP的喷发时间和持续时间, 测试结果显示中酸性侵入岩的年龄集中在259~258 Ma, 基性岩脉的年龄集中在259~257 Ma, 表明岩浆作用可能是很短暂的, 在2 Ma区间内, 结束于257 Ma.但是需要注意的是, 侵入体的年龄只是代表了岩浆侵位形成岩体的年龄, 并不真正代表峨眉山玄武岩的喷发年龄.针对如何较好地确定峨眉山玄武岩喷发时限这一问题, He 等[67]从另一个角度出发进行了研究, 这也给我们提供了一种新的研究思路.在晚二叠世时期, 康滇古陆抬升, 遭受长期风化剥蚀, 成为周围区域的陆源供给区, 围绕着康滇古陆沉积了陆相宣威组碎屑岩和海相龙潭组碎屑岩(两者为同时异相沉积).He 等[67]研究发现ELIP东部最下面的宣威组沉积物(组1)与峨眉山长英质火山岩有地球化学亲缘性, 而上面覆盖的沉积物(组2)在成分上类似于ELIP的铁镁质成分, 结合古地理背景, 推测宣威组沉积物可能来源于ELIP中心部位的风化剥蚀, 中心部位剥蚀前的火山岩由下部的铁镁质喷出岩(被剥蚀一部分)和上部的长英质喷出岩(已被完全剥蚀)组成(图7), 宣威组组1沉积物中锆石主要来源于ELIP顶部的长英质组分, 因此对宣威组底部碎屑岩的定年可以用来制约峨眉山火山作用的终止时间.He 等[67]认为峨眉山玄武岩系最上部的长英质组分, 宣威组下部的组1沉积物以及中晚二叠世边界黏土岩(不是空降酸性凝灰岩, 而是ELIP风化剥蚀沉积的碎屑岩)在一个等时线上, SHRIMP锆石U-Pb年代学研究表明峨眉山火山作用的结束时间为260 Ma.Zhong 等[63]选择对宾川地区峨眉山熔岩序列最上部的长英质熔结凝灰岩进行了高精度CA-TIMS锆石定年, 因为该地玄武质熔岩序列最厚(达5 384 m), 且不存在侵蚀土壤层(表明一个快速的峨眉山火山喷发), 测年结果为(259.1± 0.5)Ma, 用其作为了峨眉山溢流玄武岩的结束时间, 且认为峨眉山火山作用可能发生在小于1Ma的很短间隔内, 这是目前对峨眉山喷发时限最好的约束.

| 图7 宣威组来源推测示意图[67]Fig.7 Schematic illustration showing a possible origin of the Xuanwei Formation[67] |

从测得的年龄数据可以看出, 无论是使用SHRIMP, LA-ICP-MS 锆石测年, 还是使用高精度锆石测年(TIMS)还是无法很好地约束ELIP的喷发和持续时间, 造成这种现象出现的原因可能有多种, 比如样品本身的局限性, 样品采集和样品处理过程中出现的混样, 测试锆石数目的不足, 欠佳的数据处理, 实验过程中出现的偏差以及所测锆石为捕获成因等, 还有可能是由于火山作用本身造成的.在研究ELIP喷发和持续时间的过程中, 除了开展大量的锆石U-Pb和Ar-Ar等年代学研究, 一些研究者还进行生物地层学以及磁性地层学等研究.Sun 等[43]通过对茅口组牙形石生物地层学研究, 发现峨眉山火山喷发可能在卡匹敦期中期J. altudaensis带(263 Ma)就开始了; Shellnutt[109]根据ELIP的地质, 古地磁以及地球年代学证据, 认为峨眉山玄武岩的喷发时间在不大于3 Ma区间内; Liu 等[110]通过对云南东北部水磨剖面和大地剖面古地磁和磁性地层学的研究, 认为ELIP的喷发历时小于3 Ma; Zheng 等[111]对ELIP进行了磁性地层学研究, 磁极性序列结果表明峨眉山玄武岩的喷发在一个非常短的时间内, 可能小于1 Ma.

此外, 需要注意的是, 峨眉山玄武岩的喷发总体上呈现西早东晚的趋势[36], 也就是说在不同的地点峨眉山玄武岩的喷发是不等时的, 在不同的地点峨眉山火山作用的结束时间也可能是不等时的.从前人大量的研究工作中可以看出, 多数测年采样仅仅围绕单一的侵入体或矿体, 缺乏对某一个或者几个完整剖面进行从下到上年代学的限定, 出现这种情况这并不是人为因素造成的, 而是受到了地质构造背景和地层剖面实际情况复杂性的限制, 这对峨眉山玄武岩喷发时限的约束带来了很大的困难.

尽管无法准确地约束峨眉山玄武岩的喷发时限, 但是从图6可以看出绝大部分测年结果集中在260 Ma左右, 因此大部分学者认为峨眉山玄武岩的主相喷发时间为260 Ma左右[12, 67, 68, 87, 90, 112], 这与峨眉山玄武岩的地层层序时代相一致.

近年来, 一些学者从不同的角度对峨眉山地幔柱的轴部位置进行了研究分析, 如放射状岩墙群, 隆起幅度以及苦橄岩等.

放射状岩墙群是识别地幔柱活动的重要标志, 根据它的几何学特征和空间展布可知, 其收敛点可指示地幔柱的中心位置[113, 114].李宏博等[115, 116]通过对ELIP基性岩墙群几何学特征的研究, 发现研究区岩墙群呈中心放射状, 其收敛中心位于云南永仁一带, 推断永仁一带可能为峨眉山地幔柱的中心位置(图8).

对ELIP沉积记录的研究也是约束限制地幔柱轴部位置的一种重要手段, Campbell 等[37]的地幔柱模型认为在大规模火山作用前很短的时间内地表会发生大规模穹状隆起, 在地幔柱轴部位置区域隆升高度达1 000 ~2 000 m(轴部位置隆升幅度最大), 离轴部位置大约300 km的区域隆升高度仅达300 m左右[31, 117], 因此, 对ELIP隆升剥蚀程度的研究可对地幔柱的轴部位置进行约束.Chen 等[27]利用地球物理方法确定了ELIP下底侵层的空间位置, 即地幔柱的轴部位置, 位于内带隆升程度最大的位置.何斌等[10]通过对ELIP茅口组地层差异剥蚀的研究, 发现在云南宾川至四川米易一带茅口灰岩隆升剥蚀程度最大, 推断峨眉山地幔柱的轴部位置可能在此(图8).

除此之外, 另一个约束地幔柱轴部位置的重要因素就是苦橄岩, 根据Campbell 等[37]的地幔柱模型, 地幔柱轴部位置温度最高, 接近原始岩浆成分的高温苦橄岩往往富集在地幔柱的轴部位置, 而朝向边缘位置却很少, 因此高温苦橄岩被认为是代表了地幔柱轴部熔融的产物, 其出露地区往往可代表地幔柱的中心位置[22, 118].张招崇等[22, 119]通过野外地质考察, 在云南丽江地区发现了苦橄岩层, 对苦橄质熔岩中的橄榄石, 单斜辉石, 铬尖晶石进行了研究分析, 显示橄榄石和尖晶石分别相对富镁和富铬, 反映了高温的特点, 可以代表原始的岩浆成分, 根据高温高压实验计算出的液相线温度约1 600 ℃ , 指示苦橄岩的形成与地幔柱作用有关; 张招崇等[120, 121]对丽江地区发现的苦橄质熔岩进行了地球化学特征研究, 结果表明其为地幔柱成因, 且上升过程中很少或者没有受到岩石圈地幔和地壳物质的污染, 因此他们推测峨眉山地幔柱的轴部位置位于云南丽江一带.此外, 需要注意的是:① 自然界中并不是所有的苦橄岩都是高温条件下形成的, 很多可能包含大量堆晶的橄榄石, 张招崇等[8, 121, 122]利用橄榄石--熔体平衡原理恢复得到原生岩浆的MgO含量为22%左右, 通过对丽江地区苦橄岩的研究发现该地区既有高温条件下形成的苦橄岩(代表原生岩浆成分), 也有岩浆演化和堆晶作用形成的苦橄岩; ② 要注意区分野外中的苦橄岩与苦橄玢岩, 张招崇等[119, 123]发现在ELIP有大量呈侵入状态的燕山期苦橄玢岩, 它们不仅侵入到峨眉山玄武岩中, 也侵入到三叠纪灰岩中, 很多所谓的"苦橄岩"并不是喷出的熔岩, 而是苦橄玢岩, 这些苦橄玢岩与峨眉山玄武岩不存在成因联系.宋谢炎等[112]在盐源--丽江一带发现了大量苦橄岩, 其中在大理宾川厚超过170 m, 在丽江累计厚度超过300 m, 构成多个苦橄岩--苦橄质玄武岩--玄武岩旋回.侯增谦等[124]研究发现, 在ELIP西南部存在面积约5× 104km2的以大理, 攀枝花, 丽江三角区为中心的苦橄岩分布区(需要注意的是, 高温条件下形成的代表原生岩浆成分的苦橄岩不可能是如此大的面积, 文章中指出的面积大小有待进一步探讨), 推断其为峨眉山地幔柱的轴部位置, 采样进行同位素和主量, 痕量元素研究分析, 结果表明大部分火山岩在地幔柱轴部由榴辉岩和原始地幔物质通过部分熔融形成的, 还有一部分是地幔柱岩浆与地壳混染或与岩石圈反应的产物.李永生[125]通过对ELIP地幔潜温分布特征的研究以及通过建立峨眉山地幔柱熔融模型计算出云南丽江地区是地幔柱的轴部位置.汪云峰等[126]通过对ELIP虎跳峡和金安熔岩的地球化学特征研究, 发现丽江地区苦橄岩熔融温度高于周围所有地区, 即呈现出以丽江为中心, 向周围原始熔融温度逐渐降低, 由此推断丽江地区可能是峨眉山地幔柱的轴部位置.综合前人从苦橄岩方面进行的研究, 推断峨眉山地幔柱的轴部位置可能位于云南丽江一带(图8).

从图8可以看出, 分别通过放射状岩墙群和隆升剥蚀程度所限定的峨眉山地幔柱的轴部位置(分别为云南永仁地区与云南宾川--四川米易地区)相距较近, 两者位置基本吻合.但根据ELIP高温苦橄岩所限定的地幔柱轴部位置(云南丽江地区)却没有位于地表隆升剥蚀幅度最大的地区, 而是明显向西偏移, 这显然与地幔柱模型不一致, 造成这一现象出现的原因, 作者认为这可能与受后期构造影响有关, 仍需进一步深入研究.针对从这三方面所限定的地幔柱轴部位置不一致的问题, 李宏博等[127]认为根据地表隆升剥蚀幅度和放射状岩墙群对地幔柱轴部位置的约束限定更为可靠, 因为苦橄岩可能会由于地幔柱导致的地表隆升而遭受强烈的剥蚀, 以致于早期形成的苦橄岩未能保存下来.

ELIP一直是国内外学者研究的热点问题, 对ELIP的研究, 在地幔地球动力学方面有着重要的科学意义[128], 虽然在一些问题上达成了一致的认识, 但是仍然有很多问题没有得到解决.① 关于峨眉山玄武岩的分布范围, 近年来, 很多的学者认为在越南西北部发现的二叠纪玄武岩是印支板块沿哀牢山-红河断裂带大规模侧向挤出的结果, 属于峨眉山玄武岩的一部分[33], 但是一些地球化学数据表明该地区的二叠纪玄武岩和峨眉山玄武岩并不存在成因联系[129].尽管如此, 张鸿翔[130]仍指出了寻找丢失的峨眉山玄武岩的必要性和重要性, 因为峨眉山玄武岩的喷发与羌塘板块和扬子板块的离散基本同时, 且峨眉山玄武岩的西延部分也因中新生代复杂的构造事件而被"支解", 因此丢失的峨眉山玄武岩的面积也许非常可观.② 关于峨眉山玄武岩喷发前的地质现象, 由于地幔柱和岩石圈之间相互作用的复杂性, 加之地幔柱模型不可能完全模拟出地幔柱活动的真实反应, 作者认为也许地表的响应并不像前人所认识的在玄武岩喷发前存在大规模隆升或者先隆升再沉降这样简单, 而应该是一个更复杂的过程, 这有待对地幔柱模型的进一步完善以及对ELIP进一步的研究.③ 关于峨眉山玄武岩的喷发时限, 根据锆石U-Pb和Ar-Ar等年代学研究, 并结合地层层序时代, 大部分学者认为主相喷发时间为260 Ma左右, 但是对峨眉山地幔柱开始活动的起始时间以及结束时间一直存在很大争议, 这些问题的解决对于ELIP的研究将会起到重要的推进作用.

地幔柱是地球各圈层进行能量和物质交换的重要形式, 深部物质和能量向地表迁移, 影响着浅部地表系统, 岩浆和热液成矿系统, 以及大气圈, 生物圈的演化.地幔柱构造理论和板块构造理论相互结合, 对认识地球的整个演化过程提供了新思路.在今后对地幔柱活动研究时, 应该从整个地球系统出发, 紧紧抓住"深部地幔活动和地表系统演变之间的耦合联系"这一研究思路, 加强不同学科间的相互合作, 着重研究地球深部动力学过程以及地球系统各圈层的相互作用.为了能更好地研究ELIP, 必须加强对整个研究区的基础地质野外调查工作, 全面收集资料, 综合利用沉积学, 生物地层学, 地球化学, 地球物理等手段, 不仅要对峨眉山玄武岩喷发前的沉积记录/地表响应进行详细研究(目前的研究主要集中在对峨眉山玄武岩下伏地层, 玄武岩系火山学特征以及对两者之间接触界面特征等方面), 更应该加强玄武岩喷发后地表响应的研究(目前这方面的研究工作很少), 如上二叠统地层的古地理沉积特征等, 这将成为约束限制ELIP的一个新的突破口, 使ELIP的研究迈上一个新的台阶.

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [43] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|

| [90] |

|

| [91] |

|

| [92] |

|

| [93] |

|

| [94] |

|

| [95] |

|

| [96] |

|

| [97] |

|

| [98] |

|

| [99] |

|

| [100] |

|

| [101] |

|

| [102] |

|

| [103] |

|

| [104] |

|

| [105] |

|

| [106] |

|

| [107] |

|

| [108] |

|

| [109] |

|

| [110] |

|

| [111] |

|

| [112] |

|

| [113] |

|

| [114] |

|

| [115] |

|

| [116] |

|

| [117] |

|

| [118] |

|

| [119] |

|

| [120] |

|

| [121] |

|

| [122] |

|

| [123] |

|

| [124] |

|

| [125] |

|

| [126] |

|

| [127] |

|

| [128] |

|

| [129] |

|

| [130] |

|