作者简介:陈京华(1989-),女,陕西富平人,硕士研究生,主要从事全球变化与水文生态研究.E-mail:fengxinzi0336@163.com

基于祁连山地区1982—2006年的GIMMS NDVI数据,采用最大值合成法、均值法、斜率分析法、相关分析法,研究了祁连山植被覆盖的时空变化及其与气候因子的相关性。结果表明:①祁连山植被NDVI总体上自西向东递增,呈现东多西少的分布格局;②25a间植被NDVI变化存在明显的空间差异,表现为中西部地区植被NDVI增加,植被覆盖整体上呈增加趋势;③25a间祁连山不同季节植被NDVI变化存在明显的空间差异,夏季植被NDVI增加面积最大,其次为秋季、春季,植被NDVI减少面积最多的为冬季,而各季节植被NDVI增加区集中分布在青海南山、布哈河流域等地,植被NDVI减少区集中分布在乌鞘岭、冷龙岭及达坂山等地;④祁连山月平均NDVI与气温和降水的相关性极显著,可见气温和降水是影响祁连山植被NDVI变化的主要因子,局部地区密集的人类活动也是影响植被NDVI变化的重要因素。

Based on GIMMS NDVI data of Qilian Mountains region during 1982-2006, using the maximum synthesis, mean method, slope analysis and correlation analysis, the spatial and temporal changes of vegetation cover and its correlations with climatic factors were studied in Qilian Mountains. The results showed that: ①Vegetation NDVI of Qilian Mountains increases from west to east in general, showing the distribution pattern of much more vegetation in east regions than in west regions; ②Vegetation NDVI of Qilian Mountains has generally increased in the past twenty five years, but there are obvious spatial differences, especially vegetation NDVI of middle and east regions increase obviously; ③There have been obvious differences on spatial variation of seasonal NDVI in the past twenty five years in Qilian Mountains, and the increased area of vegetation NDVI is the largest in summer, followed by autumn, spring, but the most reduced area of vegetation NDVI is in winter. The regions of increased vegetation NDVI concentrate on southern mountain of Qinghai Province and in Buha River Basin, while the regions of reduced vegetation NDVI concentrate on Wushaoling, Lenglongling and Daban mountain in each season; ④The correlations between monthly average vegetation NDVI and temperature and precipitation are very significant, which indicates that temperature and precipitation are the main factors affecting the change of vegetation NDVI in Qilian Mountains, but intensive human activities are also important factors affecting the change of vegetation NDVI in some areas.

植被是陆地生态系统的重要组成部分, 影响着地球系统的能量平衡, 在气候、水文、土壤和生物循环等方面起着重要作用。近年来, 在全球气候变化的大环境下, 植被变化备受关注, 植被变化影响着全球环境的变化, 地表植被覆盖的研究成为全球变化科学研究的热点领域。气候变化是陆地生态系统中决定地球上植被类型及其分布的主要驱动因子, 同时植被也是区域气候特征的反映和指示, 两者之间存在着密不可分的联系[1]。因此, 植被— 气候响应对研究气候变化和陆地生态系统的关系具有十分重要的实际意义, 已成为全球变化研究的主要内容之一[2]。过去几十年, 遥感技术作为对地观测的一个有力工具, 可以对不同尺度空间进行长时间序列动态监测, 是获取植被变化、植物生长活力和生物量的重要手段[3]。研究表明, 归一化植被指数NDVI 是植被活动和生产力的最佳指示因子, 已被广泛应用于植被生产力估测、旱情监测、荒漠化监测和生态环境监测等方面[4~6]。

气候因子中以降水和气温对植被生长的影响最为直接和重要[7~9], 温度、降水通过影响植物的光合作用、呼吸作用及土壤有机碳分解等进而影响植物的生长和分布。目前对不同区域开展的植被覆盖变化及其对气候响应问题的研究, 得到的结论差异较大。刘军会等[10]对青藏高原植被覆盖变化及其与气候变化的关系进行分析, 结果表明青藏高原植被覆盖度呈“ 总体升高, 局部退化” 趋势, 区域植被覆盖度变化与同期降水和温度变化均呈正相关; 李震等[11]对西北地区植被覆盖变化与气候因子的关系进行了研究, 结果表明NDVI与降水存在明显的正相关关系, 而与温度变化关系不明显, 降水是影响西北地区植被覆盖变化的主要自然因素[12, 13]。李月臣等[14]对北方13省地区1982— 1999年植被动态变化及其与气候因子的关系进行了分析, 研究认为植被变化与气温相关性显著而与降水无显著相关, 气温升高引起的生长期提前和生长季延长是植被增加的一个重要原因。

祁连山是西北地区重要的生态区, 也是石羊河、黑河和疏勒河的发源地和径流形成区, 对河西绿洲具有重要的意义。戴声佩等[15, 16]对1999— 2007年祁连山区植被覆盖变化特征以及草地植被变化与气温、降水的关系进行了分析, 发现植被NDVI增加区域主要集中在高山和亚高山森林草地, 植被NDVI减少区域分布在河流河谷及青海湖周边, 气温是影响草地植物生长的主要因素, 夏季降水是生长期植物生长的主要影响因子。杨国靖等[17]对祁连山的景观生态格局进行了动态分析, 发现气候变化及海拔高度和坡向对祁连山景观生态分布的影响非常明显。王建雷等[18]研究了祁连山冷龙岭南坡小气候及植被分布特征, 通过观测植被生物量表明, 植被年初级生产力随海拔升高而降低。GIMMS NDVI 序列数据具有覆盖时间长的优势, 一直以来是长时间段植被变化监测研究的主要数据源, 目前还没有开展祁连山植被覆盖长时间序列变化特征的研究。因此, 本文利用1982— 2006年的GIMMS NDVI数据及37个气象站点数据, 采用斜率分析法和相关分析法, 研究了祁连山地区25 a间植被覆盖的年际变化和季节变化及其与气温、降水的相关性, 其中年际变化分析有助于认识气候因子的变化对植被变化的影响, 季节变化分析有助于了解不同区域、不同类型植被对气候因子的响应, 期望得到祁连山地区25 a间的植被变化特征和气候因子对区域植被变化的驱动作用, 进而对生态环境建设提供有效的信息和决策支持。

祁连山位于青藏高原东北边缘, 东起乌鞘岭, 西至当金山口, 北临河西走廊, 南接柴达木盆地(图1) , 是青藏高原与内蒙古高原和黄土高原的分界线, 在自然气候分区上起着非常重要的作用[19]。祁连山地势西高东低, 由多条西北— 东南走向的平行山系组成, 海拔一般为2 100~4 500 m, 最高峰团结峰高达5 826.8 m。祁连山区自然条件复杂, 水热条件差异大, 年均温0.6 ℃, 年降水400~700 mm, 具有典型的高原大陆性气候特征[20]。祁连山区河流多, 以冰川融水补给为主, 水系非常发育, 围绕祁连山中心地向四周呈福射状分布, 河流主要分布在外流流域和北大河以东的北祁连山及山前区域, 而北大河以西、柴达木盆地和共和盆地河流稀少[21], 主要河流有党河、疏勒河、北大河、黑河、石羊河、大通河和湟水。受大气环流和地势格局的共同作用, 植被分布呈现独特的垂直地带性特征, 海拔由低到高分布有荒漠草原、山地草原、山地森林草原、高山灌丛草甸、高寒草甸和高寒稀疏草甸[22]。随着海拔高度的升高, 土壤系统表现出明显的垂直带谱, 其中北坡自下而上一般依次发育了山地栗钙土、山地灰褐土、亚高山灌丛草甸土、高山寒漠土、岩石, 分布的海拔高度依次为1 500~2 400 m, 2 400~3 300 m, 3 300~4 000 m, 4 000~4 500 m, 4 500~5 000 m[23]。

研究所用的遥感数据是1982年1月至2006年12月全球监测与模型组(Global Inventor Modeling and Mapping Studies, GIMMS)发布的分辨率为8 km的15 d合成的最大集NDVI数据集[24]。该数据集是经过几何粗矫正、辐射矫正和大气矫正等预处理的NOAA AVHRR数据, 再进一步对每日、每轨图像进行几何精矫正、除云、除坏线等处理后, 进行NDVI计算并合成[25]。计算公式为:NDVI=1000× (b2-b1)/(b2+b1), 其中b1, b2分别为AVHRR的第1, 2波段, 这是经扩大1 000倍的NDVI值。研究采用的气象数据是祁连山及周边地区1982— 2006年共37个气象台站(图1)的月降水和月平均温度, 数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://cdc.cma.gov.cn/)。

研究采用最大值法合成月NDVI图像数据, 并用平均值法计算5~9月生长季的NDVI值和年平均NDVI值, 然后进行float(b1)× 0.001的计算, 分别将1982— 2006年的生长季NDVI和年平均NDVI数据进行层叠加, 合成2个25波段的图像数据, 并对图像进行裁剪, 将裁剪好的数据转存换为ERDAS格式文件, 在ERDAS中加载模型并输入数据进行数据的运算。在ARCGIS9.3软件中对运算结果进行阈值的调整, 然后根据阈值进行重分类, 最后分析获得结论[26]。具体方法如下:

3.2.1 最大值合成法

为了准确反映植被覆盖在空间上的整体变化特征, 采用最大值合成法MVC(Maximum Value Composites)获取月NDVI最大值, 生成当月的NDVI值, 这可以有效减少大气中来自云、气溶胶、云阴影、视角以及太阳高度角的影响[27, 28]。在本研究中, 以15 d的NDVI数据为基础, 采用最大值合成法获取月最大NDVI, 表征当月植被生长的最佳状况及其动态变化。公式为:

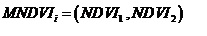

|

式中:

3.2.2 均值法

植被年累计平均NDVI是对1982— 2006年间每年的NDVI积累后的平均值, 采用植被年累计平均NDVI值来反映25年间祁连山植被覆盖的总体特征。公式为:

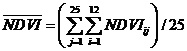

|

式中:

年平均NDVI、生长季平均NDVI及各季节平均NDVI是对1982— 2006年间祁连山每年的12个月、生长季及不同季节的NDVI进行平均, 来分别代表每年的年NDVI、生长季NDVI和各季节的NDVI, 以此来反映祁连山植被覆盖的变化特征。公式为:

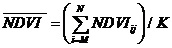

|

式中:

3.2.3 斜率分析法

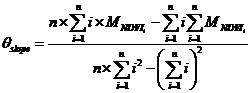

斜率分析法是对每个栅格的变化趋势进行模拟, 反映不同时期植被覆盖变化的空间分布特征。本文采用该方法来模拟1982— 2006年祁连山NDVI变化及各季节NDVI变化的空间分布特征。参照已有的研究[29], 根据

|

式中:n为监测时间段的累计年数;

3.2.4 相关分析法

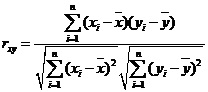

采用相关分析法研究植被NDVI与气候因子之间的响应关系, 通过计算春、夏、秋、冬四季NDVI与对应的平均气温和降水量的相关系数来反映不同季节气候因子与NDVI的相关程度。其计算公式为:

|

式中:n为监测时间段的累计年数;

本文选用了月均气温、降水、日照时数、相对湿度和风速等气候因子, 用多元线性回归分析方法对其与NDVI进行了拟合分析, 结果显示月平均风速与月均NDVI的相关性很弱, 因此选用月均气温、降水、日照时数、相对湿度4个气候因子与NDVI进行相关性分析来反映气候对NDVI的响应。

GIMMS数据的精度较低, 时间序列为1982— 2006年, 可用于长时间序列的植被动态变化研究, 而MODIS数据精度较高, 时间序列为2000年至今, 可用于较短时间序列的植被动态变化监测, 其中2000— 2006年均有NDVI监测数据。为了评估GIMMS数据的精度, 本文利用2000— 2006年分辨率为1km的月平均MODIS NDVI数据, 与同期月平均的GIMMS NDVI数据进行了相关性分析(表1)。从表1可以看出, 二者的相关系数很高, 均通过了0.01的置信度检验。可见, 尽管GIMMS数据分辨率较低, 但对植被覆盖变化依然具有很好的指示作用。

| 表1 祁连山2000— 2006年GIMMS NDVI和MODIS NDVI的相关性 Table1 Correlation between NDVI MODIS and NDVI GIMMS in Qilian Mountains from 2000 to 2006 |

祁连山地区1982— 2006年累计平均NDVI反映了祁连山地区植被覆盖的空间基本特征(图2)。从图2并结合图1可以看出, 祁连山植被NDVI的变化特征为从东向西递减, 祁连山的东部地区年累积平均NDVI最大, 为3~5.7, 主要植被覆盖类型为森林、温性草原和典型草原, 分布在冷龙岭、乌鞘岭、达坂山、大通山东段、青海南山、拉脊山、布哈河谷地等地。祁连山中部地区年累积平均NDVI为2~3, 主要植被类型为高寒灌丛和蒿草高寒草甸, 分布在大通山西段、托来山、走廊南山、托来南山、青海湖沿岸及西北部等地。在祁连山的西部地区, 植被NDVI较小, 年累积平均NDVI值为1~2, 主要植被类型为高寒荒漠和高寒草原, 分布在疏勒南山、党河南山、野马南山、柴达木山等地, 而在最西部地区主要是裸地、沙漠、碎石、湖泊和冰川区, 植被NDVI最小, 其值为 0~1。总体看来, 祁连山植被分布特征与降水的空间分布特征[19]基本一致。

4.2.1年植被及生长季植被覆盖的年际变化

1982— 2006年, 祁连山的年NDVI平均值为0.2290~0.2494, 最小值出现在1984年, 最大值是在1996年, 分别为0.230, 0.249(图3a)。滑动趋势线显示1982— 1996年NDVI整体呈上升趋势, 增加趋势在减缓, 在1996— 2004年NDVI呈下降趋势, 2004年之后又呈上升趋势。总的来看, 1982— 2006年祁连山植被NDVI呈增加趋势, 这与西北干旱区植被变化趋势一致[11]。

生长季NDVI最小值与最大值分别出现在1982年和1993年, 分别为0.3112和0.3497(图3b)。1982— 1993年NDVI为增加趋势, 前2年增加趋势明显, 后几年波动增加趋势缓慢。1993— 2002年NDVI呈下降趋势, 2002— 2006年NDVI又持续上升。总体看来, 25 a间生长季的NDVI值呈增加趋势。

4.2.2季节植被覆盖的年际变化

计算逐个像元各季节的NDVI, 再求整个区域的平均值, 获取祁连山季节NDVI年际变化曲线(图4)。1982— 2006年祁连山各季节平均NDVI均呈上升趋势, 但变化趋势存在一定的差异, 其中秋季植被改善最为明显, NDVI变化速率最大, 其次为夏季、冬季, 春季NDVI变化率最小。

春季NDVI在1997— 2001年呈下降趋势, 1982— 1997年、2001年之后为增长趋势, 其中NDVI最大为0.1998, 出现在1997年, NDVI最小的年份为1984年, NDVI值为0.1700。夏季NDVI在1982— 1989年表现为增加趋势, 1989— 1997年为下降趋势, 1997年之后NDNI表现为波动增加趋势, 其中1983年NDVI最小, NDVI值为0.3444, 2002年NDVI最大, NDVI值为0.3929。秋季NDVI在1982— 1995年为波动增加趋势, 1995— 2002年呈下降趋势, 2002年之后又呈增加趋势, 其中NDVI较大的年份有1989年、1990年、2001年、2005年和2006年, NDVI最大的年份是1990年, NDVI值为0.2690, NDVI最小的年份为1988年, NDVI值为0.218。冬季NDVI值在1982— 1993年表现为先增后减的趋势, 1994— 2004年变化趋势与前一时段一致, 2004年以后又是增加趋势, 其中1992年NDVI最小, NDVI值为0.1476, 2002年NDVI最大, NDVI值为0.1707。

从各季节来看, 夏季NDVI最大, 其次是秋季、春季, 冬季最小, 其中秋季是NDVI增加最明显的季节, 其上升速率也最快, 对年NDVI增加的贡献最大。

4.3.1年植被及生长季植被覆盖动态变化的空间分布

对1982— 2006年层叠加后的NDVI数据进行逐像元的一元线性回归分析, 利用公式(4)中Slope的计算方法, 求出其回归分析的斜率图来反映整个区域植被的变化趋势情况(图5, 表2)。从图5a和表2中可以看出, 1982— 2006祁连山年植被增加面积为58 191 km2, 占祁连山总面积的30.94﹪, 显著增加的区域主要分布在疏勒南山和疏勒河谷地、青海南山和布哈湖谷地, 同时在青海湖东南部地区也有零星分布; 植被轻度增加和中度增加区域主要分布在大雪山、土尔根达坂山、党河南山、疏勒南山、大通山西段及青海南山等地; 植被减少区域主要分布在冷龙岭、达坂山、大通河谷地、乌鞘岭、湟水谷地、托来山、走廊南山、大通山东段、大雪山等地区, 减少面积50 443 km2, 占祁连山总面积的26.82﹪; 此外, 在植被覆盖显著增加、中度增加和轻度增加的区域之间也存在着零星的减少区域。从图5b和表2可以看出, 祁连山生长季植被NDVI动态变化的空间分布及变化趋势统计与年植被NDVI的变化基本是一致的。

| 图5 1982— 2006年祁连山年NDVI和生长季NDVI的空间变化Fig.5 Spatial variations of annual and growing season NDVI in Qilian Mountains from 1982 to 2006 |

| 表2 1982— 2006年祁连山年和生长季NDVI年际变化趋势统计 Table 2 Statistics on variation trends of annual and growing season NDVI in Qilian Mountains from 1982 to 2006 |

总体上, 祁连山植被改善的区域主要集中在中西部, 植被NDVI增加面积大于植被NDVI减少面积, 这主要是因为近年来祁连山中西段降水有了明显增加, 进而导致植被NDVI增加。植被增加的区域还主要集中在高山草甸、亚高山灌丛草甸区, 这些地区海拔较高, 对气温的变化比较敏感, 气温升高导致植被NDVI增加。植被减少的区域主要集中在河谷和受人类活动影响较大的山区, 这主要是由于开垦耕地、过度放牧、砍伐森林导致植被退化严重。

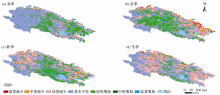

4.3.2季节植被覆盖动态变化的空间分布

1982— 2006年间, 祁连山各季节平均NDVI都呈现出不同程度的增加或减小趋势, 且存在着较大的空间差异(图6、表3)。春季植被NDVI增加面积47 039 km2, 主要集中在青海南山、达坂山、大通河流域、布哈河流域、大通山, 占祁连山总面积的25.01%, 植被NDVI减少的区域主要分布在乌鞘岭、冷龙岭、拉脊山、走廊南山、托来南山、大雪山等地, 面积是19 974 km2, 占祁连山总面积的10.62%。

| 图6 1982— 2006年祁连山各季节NDVI的空间变化Fig.6 Spatial variations of seasonal NDVI in Qilian Mountains from 1982 to 2006 |

| 表3 1982-2006年祁连山各季节NDVI变化趋势统计 Table 3 Statistics on variation trends of seasonal NDVI in Qilian Mountains from 1982 to 2006 |

夏季植被NDVI增加面积61 841 km2, 约占祁连山总面积的32.88%, 是四季中平均NDVI呈上升趋势面积最大的季节, 主要分布在青海南山、布哈河谷地、党河南山、疏勒南山、土尔根达坂山及哈拉湖、青海湖的周边地区等海拔较高的高山草甸、亚高山灌丛草甸区, 其中青海南山南部、布哈河谷地、疏勒河谷地也是植被显著增加的区域。夏季植被NDVI减少面积47 508 km2, 占祁连山总面积的25.26%, 主要集中在东部的冷龙岭、乌鞘岭、达坂山、大通山、托来山、大通河流域等地。

秋季植被NDVI增加的面积仅次于夏季, 为50 612 km2, 占祁连山总面积的26.91%, 主要分布在青海南山、布哈河流域、拉脊山、疏勒河流域等地致。秋季植被NDVI减少的面积为49 953 km2, 占祁连山总面积的26.61%, 主要分布在乌鞘岭、冷龙岭、大通河流域、达坂山、湟水谷地、土尔根达坂山、党河南山及大雪山等地。

冬季植被NDVI减少的面积为67 088 km2, 占祁连山总面积的35.67%, 是四季中平均NDVI呈减少趋势面积最多的季节, 主要分布在冷龙岭、乌鞘岭、达坂山、走廊南山、托来山、大雪山和哈拉湖周边等地。冬季植被NDVI增加面积为20 445 km2, 占祁连山总面积的10.87%, 也是四季中平均NDVI呈增加趋势面积最少的季节, 主要集中在青海南山、布哈河流域等地。

总体来看, 各季节植被增加均主要集中分布在青海南山、大通山、布哈河流域等地, 植被减少区域均主要集中分布在乌鞘岭、冷龙岭、达坂山及黑河河谷等地。夏季植被NDVI增加面积最大, 其次为秋季、春季, 冬季是植被NDVI减少面积最多的季节。

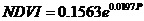

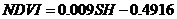

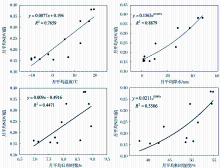

以1982— 2006年祁连山月平均NDVI与气温、降水、日照时数和相对湿度进行回归分析, 来研究NDVI的变化与4个气候因子的关系( 图7)。从图7表明, NDVI与日照时数和相对湿度相关性显著, 与气温和降水相关性极显著, 拟合曲线R2值分别为0.4471、0.5506、0.7659、0.8879, 可见气温和降水是影响祁连山植被NDVI变化的主要气候因子。回归方程如公式(6) ~(9)所示:

|

|

|

|

式中:

| 图7 祁连山月平均NDVI与月平均气温、降水、日照时数和相对湿度的相关性Fig. 7 Correlations between monthly average NDVI with monthly mean temperature, precipitation, sunshine hour and relative humidity in Qilian Mountais |

由表4可知, 春季NDVI与前期、同期、前期与同期累积气温都呈正相关, NDVI与前期降水的相关系数较高, 相关系数达到0.428, 通过了0.01的显著性水平检验, 而春季NDVI与不同时期气温的相关性都较低, 说明春季植被生长对降水变化非常敏感。夏季NDVI与前期、同期、前期与同期累积降水都相关性较低, 前期降水与NDVI的相关系数最高, 说明夏季NDVI与前期降水存在一定的滞后相关, 前期、同期降水较多都会促进夏季植被的生长, 尤其在祁连山荒漠及荒漠草原区, 降水是植被生长的主要限制因子; 夏季NDVI与前期、同期、前期与同期气温的相关系数都很低, 都没有通过0.05的显著性水平检验, 但NDVI与同期气温的相关性相对前期及前期与同期累积高, 说明夏季日照时间长, 温度高, 植被生长受温度的影响较大。秋季NDVI与前期、同期、前期与同期累积降水、气温的相关系数也都较低, 但与同期和前期与同期累积气温的相关系数较高。冬季NDVI与前期、同期、前期与同期累积降水均呈负相关, 与气温的相关系数都为正, 与前期气温的相关系数最高, 达到0.505, 和前期与同期累计的相关系数为0.439, 均通过了0.01的显著性水平检验, 冬季气温较低, 植被处于休眠期基本停止生长, 植被NDVI较低, 植被生长主要受气温因素的制约。

| 表4 祁连山各季节 NDVI与气候因子的相关性分析 Table4 Correlation analysis between seasonal NDVI and climatic factors in Qilian Mountains |

1982— 2006年祁连山植被NDVI呈上升趋势, 各个季节植被NDVI均呈现增长趋势。祁连山植被NDVI呈现出东多西少的分布格局。青海南山、冷龙岭、乌鞘岭、达坂山、大通山东段、拉脊山等森林草原、高寒草原区植被覆盖最好; 党河南山、疏勒南山、柴达木山、野马南山等地植被覆盖最小。秋季植被NDVI改善最为明显, NDVI变化速率最大, 其次为冬季、夏季, 春季NDVI变化率最小。在一些年份, 春季植被NDVI变化趋势与秋季植被NDVI变化趋势正好相反, 即春季植被NDVI增加则秋季植被NDVI减小, 这可能跟植被生长季提前或延长有一定联系[35]。

祁连山植被NDVI在中西部地区增加趋势明显, 增加面积为58 191 km2, 占祁连山总面积的30.94﹪, 东部地区减少趋势明显, 减少面积50 443 km2, 占祁连山总面积的26.82﹪。祁连山地区年平均 NDVI 呈增加趋势的面积大于呈下降趋势的面积, 植被NDVI整体呈增加趋势, 这是因为在全球气候变暖[36]背景下, 西南和东南季风势力增强, 导致祁连山区降水增加, 并且祁连山区在20世纪80年代中后期气温呈持续升高趋势[37, 38]。

25 a间祁连山不同季节植被NDVI变化存在明显的空间差异, 夏季植被NDVI增加面积最大, 其次为秋季、春季, 植被NDVI减少面积最多的为冬季。此外, 各季节植被NDVI增加区域主要集中分布在青海南山、布哈河流域等地, 植被NDVI减少区域主要集中分布在乌鞘岭、冷龙岭及达坂山等地。

祁连山月平均NDVI与日照时数和相对湿度相关性显著, 与气温和降水相关性极显著, 可见影响祁连山植被NDVI变化的主要气候因子是气温和降水。此外, 河谷地区和受人类活动影响较大的山地NDVI变化也比较明显, 可见局部地区密集的人类活动也是影响植被NDVI变化的重要因素。

本文使用的GIMMS NDVI数据的空间分辨率是8.0 km, 时间分辨率是15 d, 数据稍显不够精细, 但25 a时间序列较长。戴声佩等对祁连山1998— 2007年植被NDVI与气温和降水的旬响应选用分辨率为1km的SPOT VGT-DN 数据, 用最大化合成、趋势线分析和相关性分析法进行了研究分析, 结果显示祁连山植被NDVI呈增加趋势[20], 这与本文研究结果是一致的。徐浩杰等基于祁连山地区2000— 2010 年的500 m分辨率MODIS NDVI 数据和对应的气候资料, 运用最大化合成和趋势线分析等方法研究了祁连山植被的时空变化及影响因素, 得出植被改善区青海南山有分布, 植被退化区乌鞘岭[39]有分布, 这也和本文研究结果相符, 部分地区变化趋势不一致可能是受数据时间序列和分辨率的影响。武正丽等利用2000— 2011年间250 m分辨率的MODIS/NDVI 数据, 对祁连山植被覆盖变化用均值法, 斜率分析法和相关性分析法进行了研究, 结果表明中西部地区植被覆盖增加, 东部植被覆盖减少[40], 这也印证了本文的研究结果。可见, 利用GIMMS NDVI数据在中小区域尺度上开展长序列的植被变化研究是可行的, 其研究结果具有一定的可信度。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|