刘仲兰(1991-),男,湖南衡山人,博士研究生,主要从事构造地质研究.E-mail: lzl910615@126.com

峨眉山在1996年与乐山大佛一同被列入世界自然与文化遗产名录,是自然和文化的双重遗产之地。其地质遗产以麦地坪震旦—寒武系国际层型参考剖面等典型地层剖面、新构造运动产生的峨眉山断块山等现代地貌以及独特的峨眉山玄武岩和峨眉山花岗岩为代表。以峨眉山风景区地质遗迹景观为基础,以上扬子地层分区的部分地层区域、四川盆地东缘断块山地貌单元为研究视角,构建峨眉山地质遗迹资源体系——包括5个大类、18个亚类共60余处地质遗迹景点;在峨眉山地质构造特征分析的基础上,对前人研究进行了总结,探讨了峨眉山风景区地质构造特征、地质遗迹资源体系类型与分布,以及地质遗迹的地学意义。研究表明,峨眉山风景区完整地层序列的出露是地质剖面类地质遗迹景观、古生物活动遗迹景观以及岩溶地貌景观的物质条件,新生代以来的强烈构造运动为构造地貌景观、水体景观等提供了外动力条件。峨眉山的地质遗迹研究在古生物与地层学、沉积学、地球深部动力学、构造学等方面具有重要科学意义。

Mount Emei, which was enrolled in the list of “World Natural and Cultural Heritage” together with the Giant Stone Buddha of Leshan Mountain in 1996, is not only a famous natural heritage, but also a cultural heritage. Mount Emei Scenic area, including Leshan Giant Buddha Scenic area is a dual inheritance of nature and culture. The geological heritage of Mount Emei is represented by the Maidiping Simian-Cambrian boundary section, various landform like fault block mountain Emei and specific Emeishan basalts and Emeishan granite. In this paper, we used the geological heritage resources in Mount Emei as the foundation, upper Yangtze block stratigraphic plot and block landform unit on the east margin of Sichuan Basin as the research visual angle, to construct a complete geological heritage resources system of Mount Emei, which is consisted of 5 categories, 18 subgroups, more than 60 geological heritage scenic spots in total. Based on the analysis of the geological structural features and the achievements in former scientific research, this paper investigated the geological structural features, types and distribution of geological heritage resources system and geologic significance of the geological heritage. The results indicated that complete stratigraphic sequence in Mount Emei was the material conditions of all kinds of geological section heritage, paleontological activity inheritance as well as karst geomorphologic landscape, and in the meantime, the strong tectonic movement since the Cenozoic provided the Neotectonic backgrounds of tectonic geomorphology, water landscape, etc. The research of geological heritage in Mount Emei has important geoscience significance in paleontology, stratigraphy, sedimentology, deep geodynamics and tectonics.

地质遗迹是在地球形成、演化的漫长地质历史时期, 受各种内、外动力地质作用遗留下的自然产物, 它不仅是自然资源的重要组成部分, 更是十分珍贵的、不可再生的自然遗产[1]。峨眉山与乐山大佛在1996年被列入自然与文化遗产名录, 是自然和文化的双重遗产[2]。它保存着超过4亿年的沉积记录, 记录超过8亿年的地质历史, 又受新生代以来印度板块和欧亚板块碰撞的影响, 因此它不仅有震旦— 寒武系界限国际层型参考剖面等典型的地质剖面景观, 又有峨眉断块山、五显岗、河流深切峡谷等多样的现代地貌景观。

20世纪80年代至21世纪初完成的1:200 000填图初步地揭示了峨眉山地区的地层及构造特征[3], 这期间对峨眉山及邻区典型地层剖面进行详细古生物、古环境方面的研究[4~7]。在峨眉山自然(地质)遗产方面, 前人的研究多集中在自然遗产的可持续化发展等方面[2, 8]。前人的研究一方面未对峨眉山地质遗迹资源体系进行全方位的评价, 另一方面并没有有机将地质遗迹与峨眉山地区的地质构造进行整体研究分析, 探讨地质遗迹研究的科学意义。为此, 本文在前人研究的基础上, 通过大量的野外考察, 分析峨眉山风景区地质构造特征, 整体评价研究区地质遗迹资源体系, 并简要分析地质遗迹研究在地学方面的科学意义。

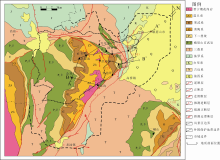

峨眉山地处扬子板块西缘, 为典型的断块山[9]。以北东走向的峨眉山断层、北西走向的丰都庙断层为界, 将峨眉山地区分为3个一级断块(图1), 西侧为峨眉山断块, 南东侧为二峨山断块, 东侧为峨眉平原断块。峨眉山断块整体是1个大背斜— 峨眉山背斜, 轴向走向近南北, 核部在张沟— 洪椿坪一带, 出露震旦系地层及晋宁期花岗岩。峨眉山背斜受到后期的改造, 形成三侧由断层围限的钝锥形断块山, 北侧以左旋走滑断层麻坝子— 万年寺— 大峨山断层为界, 南侧以右旋走滑— 峨眉山断层为界, 东侧以报国寺— 伏虎寺逆冲断层系列为界。从断层与地层的穿切关系来看, 这一系列断层均切割白垩系属于新生代活动断层。

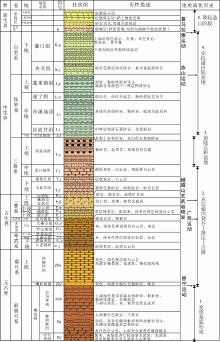

震旦纪以来, 峨眉山地区除了缺失中、晚奥陶世、志留纪、石炭纪沉积外, 其余各时代地层均有沉积。峨眉山地区基底底部是一套酸性的侵入岩, 基底之上为峨边群一套浅变质岩和砂岩组合, 其中含少量基性

| 图1. 峨眉山地区地质略图[3](1)峨眉山走滑逆断层; (2)初殿逆断层; (3)麻子坝逆断层; (4)观心庵走滑逆断层; (5)万年寺走滑逆断层; (6)大峨寺走滑逆断层; (7)牛背山逆断层; (8)善觉寺(伏虎寺)逆断层; (9)报国寺逆断层; (10)镜泊山逆断层; (11)凉水井逆断层; (12)新开寺逆断层; (13)马沟逆断层; (14)丰都庙逆断层Fig. 1 Geologic sketch map of Mount Emei[3](1)Mount Emeistrike slip fault; (2)Chudian reversed fault; (3) Mazibai reversed fault; (4)Guanxinan strike slip fault; (5)Wanniansi reversed fault; (6) Daesi strike slip fault; (7) Niubeishan reversed fault; (8)Shanjuesi reversed fault; (9)Baoguosi reversed fault; (10)Jingposhan reversed fault; (11)Liangshuijing reversed fault; (12)Xinkaisi reversed fault; (13) Magou reversed fault; (14)Fengdumiao reversed fault |

火山岩和火山碎屑岩。震旦系开始至中三叠世, 经历了在原特提斯、古特提斯洋、特提斯洋中由南向北旋转性漂移过程中与相邻陆块(华夏陆块、华北陆块、印支陆块等)在不同时期差异性作用的发展演化史[10], 沉积建造以海相碳酸盐岩沉积为主(图2)。晚三叠世开始, 受印支运动影响, 海水退出中上扬子, 处于区域挤压环境, 盆地性质与演化发生了强烈变化, 发生华北、羌塘、松潘— 甘孜及兰坪— 思茅等地块与扬子地块的碰撞[11~13]沉积建造也由开阔海碳酸盐岩台地、半局限台地、半封闭海湾膏盐湖相到陆相碎屑岩含煤岩系变化过渡。晚三叠世晚期、早侏罗世早期开始中、上扬子地区受太平洋板块和印支板块向中国板块斜向俯冲的影响, 进入内陆湖盆沉积阶段, 并在侏罗纪时形成内陆大型坳陷湖盆, 而在白垩纪燕山运动晚期, 构造作用加强, 发育压陷盆地。这一时期主要为一套陆缘碎屑岩沉积。自古近纪以来, 受青藏高原与欧亚大陆碰撞, 地壳向东挤出的影响, 研究区发生大规模的隆升, 地层遭受剥蚀改造, 仅在平原地区沉积砂砾岩。

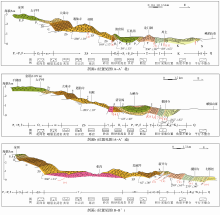

大峨山断块整个为一个大背斜-峨眉山背斜(图1), 背斜核部在张沟、洪椿坪一带, 出露晋宁期花岗岩(图3)。背斜轴面走向南北, 西翼为震旦系— 二叠系一套地层, 地层产状稳定, 断裂不发育, 平均产状为270° ∠10° 左右, 越远离核部, 其倾角越趋于平缓(图3c)。背斜东翼地层相对比较完整, 从震旦系— 白垩系地层除了晚奥陶和志留系— 石炭系之外均有出露。

但是其地层产状随着远离背斜核部的距离不同差异较大, 在靠近洪椿坪— 麦地坪一带出露的震旦系— 寒武系地层产状相对比较稳定, 和西侧翼呈对称分布, 平均产状在80° ∠15° 左右。但是在五显岗— 大峨山— 新开寺一带, 北侧地层受到万年寺向斜的影响, 在峨眉山背斜的基础上形成了以下二叠统须家河组为核部的对称地层, 地层产状平缓, 平均倾角不到10° , 在南部万年寺向斜的影响相对较小, 并且后期断裂带穿切破坏了向斜的对称结构。

再往东侧翼东部会发现中生代地层近垂直分布, 并且在钝锥形断块上前端, 地层发生了倒转(图3b, c)。这种地层的缩短和变形在离背斜核部同样距离的南北向也存在着一定的差异, 在大峨寺的走滑逆断层以北地区(图3a), 地层变形相对较弱, 三叠系和中生代地层近直立, 倾向向东, 地层并没有发生倒转, 中生代地层出露宽度也达到5 km左右。而在大峨寺走滑逆断层附近, 或者是穿过大峨寺断层的地层(图3b), 地层变形相对强一些, 地层也近直立, 但是倾向向西, 地层发生了倒转, 中生代地层发生了明显的缩短, 出露宽度在2.5 km左右。到了大峨寺断层以南地区, 新开寺— 报国寺一带, 地层倾角为60° 左右, 倾向向西, 地层倒转, 地层变形强度最大, 甚至影响到了二叠系地层, 使其在这一带甚至剥蚀殆尽。

从峨眉山地质结构来看, 自新生代以来, 峨眉山主要经历了两期构造挤压变形。第一期变形主要形成了峨眉山背斜和峨眉山走滑断层这2个控制峨眉山的构造体系。在这期变形中, 来自西部的挤压力使得峨眉山断层以北的地区发生弯曲, 形成峨眉山背斜, 在东西向变形近均匀, 而在峨眉山断层以南地区, 地层几乎不发生变形, 两侧地层的变形差异使得峨眉山走滑断层的形成, 并以左旋走滑为特征。在第一期变形之后, 在一定时期内受外动力地质作用的影响, 峨眉山背斜核部遭受风化剥蚀, 并使老的地层出露地表。

第二期变形发育在第一期基础上, 其应力主要集中在钝锥状断块山的顶部, 在这一期变形中形成了大峨寺断层、万年寺断层等一系列左旋走滑断层, 在断层一线以南, 地层主要发育报国寺断层、伏虎寺断层、牛背山断层等一系列走向南北的逆冲断层而发生地壳缩短。并且而在断层一线以北, 地层发生了褶皱作用, 相比之下, 大峨寺断层以北地层变形相对较弱。

| 图3 峨眉山地质结构示意剖面(据参考文献[3, 9, 14]修改)(2)初殿逆断层; (5)万年寺走滑逆断层; (6)大峨寺走滑逆断层; (7)牛背山逆断层; (8)善觉寺(伏虎寺)逆断层; (9)报国寺逆断层; (10)镜泊山逆断层; (11)凉水井逆断层; (0)未知断层Fig. 3 Geological section of Mount Emei (modified from references[3, 9, 14)(2)Chudian reversed fault; (5)Wanniansi reversed fault; (6) Daesi strike slip fault; (7) Niubeishan reversed fault; (8)Shanjuesi reversed fault; (9)Baoguosi reversed fault; (10)Jingposhan reversed fault; (11)Liangshuijing reversed fault; (0)Unknown fault |

在漫长的地质作用下, 四川峨眉山内形成了内容丰富、种类齐全、特色鲜明的地质遗迹景观, 其中, 麦地坪震旦— 寒武系国际层型参考剖面、新构造运动产生的峨眉山断块山等现代地貌以及峨眉山玄武岩和峨眉山花岗岩为峨眉山知名度最高的地质遗迹景观。

在构建地质遗迹资源体系的过程中, 作者对峨眉山及邻区地质遗迹进行了详细的基础调查, 并通过定性、定量评价, 除了选取峨眉山风景区内重要地质遗迹作为构造单元内地质遗迹代表外, 将构造单元内有代表性但位于风景区外的地质遗迹也列入该地质遗迹资源体系, 以期该地质遗迹体系在构造单元尺度上具有一定的代表性。参考世界自然遗产委员会自然遗产标准、国际地科联(IUGS)地质遗迹标准、《国家地质公园规划编制技术要求》和目前专家的意见[1, 2, 15~17], 峨眉山风景区内主要的地质遗迹景观可分为地质(体、层)剖面、古生物活动遗迹、地貌景观、水体景观以及环境地质遗迹等5 大类、18 个亚类类共60余处地质遗迹点。具体地质遗迹景观的分类、名称如表1所示。

| 表1 峨眉山地质遗迹景观分类表 Table 1 Classification of geological heritages in the Mount Emei |

峨眉山地质遗迹的科学研究在古生物与地层学、深度地球动力学、沉积学、构造学等地学方面具有重要科学意义。

在古生物与地层学方面:峨眉山保存着超过4亿年的沉积记录, 记录超过8亿年的地质历史, 而且新生代的构造抬升使峨眉山成为为四川盆地内最高峰(最高海拔3 079 m), 沉积地层得到最大程度的出露, 可以作为上扬子地区地层序列的典型代表。其中尤以麦地坪震旦纪— 寒武纪剖面和龙门洞三叠系剖面出露序列完整, 古生物化石丰富。麦地坪剖面作为国际震旦— 寒武系层型参考剖面, 早在20世纪八九十年代展开了大量的科学研究[4~7]。总体上此剖面具有几个特点:①层序清楚; ②震旦系— 寒武系地层界线在沉积上是单相连续的; ③化石丰富, 分布清楚, 特别是富含软舌螺和似软舌螺类、原球壳类等小壳化石; ④交通方便, 可以长期保存。龙门洞剖面三叠系剖面沿公路及龙门河畔连续出露, 并且其地层近似直立, 部分略有倒转。剖面层序完整、沉积相标志丰富, 并且周边交通方便, 是研究三叠系地层的理想剖面之一。

在地球动力学方面:峨眉山玄武岩是国内知名度最高、研究最详细的地幔柱成因玄武岩[19~21]。一般认为峨眉山玄武岩起因于地幔柱, 是由于核幔边界(CMB)热交换变化引起的, 所以峨眉山玄武岩首先在地幔地球动力学方面具有重要意义。其次, 峨眉山玄武岩的喷发时间对应Kiaman负极性超静磁期的结束, 对峨眉山玄武岩的地磁学研究在研究地磁场起源和演化方面具有重要意义[22]。另外, 峨眉山玄武岩的主相喷发时间约为260 Ma, 与二叠纪晚期生物灭绝事件时间相当, 它的研究在探讨二叠纪生物大灭绝及相应的地球动力学方面具有重要意义。除峨眉山玄武岩之外, 峨眉山风景区内出露的峨眉山花岗岩, 形成于8亿年前, 作为扬子板块的基底, 对其研究可以为扬子板块的早期演化提供有力证据。

在沉积学方面, 峨眉山丰富的古沉积构造可以作为古沉积环境恢复的典型实例[23~25], 如龙门洞三叠系剖面由于其完整的层序出露是研究滨岸沉积岩的理想剖面, 另外由于峨眉山持续的抬升运动, 河流持续下切, 形成普贤石船(图4)、双桥清音等典型的河流侵蚀遗迹也是研究河流侵蚀作用的理想场所。

在构造学方面, 燕山运动、喜马拉雅运动所产生的峨眉山断层等地壳构造变形, 为研究地壳的表层构造提供了充分的依据[9]。特别是喜马拉雅运动过程中, 由于印度板块和欧亚板块碰撞导致的地壳向东挤出而导致的峨眉山断裂和褶皱系统的发育, 因而对峨眉山地区的构造解析对该重要的大陆动力学提供有力证据。

峨眉山风景区地质遗迹资源可以分为地质剖面、古生物活动遗迹、地貌景观、水体景观以及环境地质遗迹5个大类, 18个亚类, 共60余处。峨眉山沉积的完整地层序列为风景区各类地质遗迹提供了物质基础与前提条件, 而中新生代以来的构造运动为地质遗迹的发育与分布提供了外动力条件。峨眉山的地质遗迹研究在古生物与地层学、沉积学、地球动力学、构造学等方面具有重要科学意义。

致谢:一起参加野外工作的还有中国城市规划设计研究院邓武功工程师, 叶成康工程师、峨眉山风景管理委员会刘明科长、北京大学崔鑫博士生、马丽亚硕士生、许丽硕士生、杨静懿硕士, 在此一并表示感谢。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|