作者简介:肖传桃(1965-),男,江西九江人,教授,主要从事油气区古生态学与勘探地层学研究. E-mail: ctxiao@yangtzeu.edu.cn

生物相及其分区的研究对于川西地区中二叠世—中三叠世的古生物古地理、古板块等特征的恢复具有一定的参考意义。研究区内二叠系—三叠系生物化石丰富,其门类主要有腕足类、珊瑚、蜓类、菊石、牙形石、头足类、双壳类及有孔虫等。研究表明,这些生物门类的分布受沉积环境控制较为明显。在对生物群落划分和研究基础上,根据其与沉积特征的组合规律,在研究区识别出6种类型的生物相。通过对生物的生态类型、产出岩性以及对应沉积相类型等分析的基础上,建立了研究区中二叠世—中三叠世生物相模式,并详细阐述了各类型生物相中的生物类别以及典型群落等特征和含油性特征。根据生物的生态、地理分布特征及生物相在时间和空间上的组合规律,将川西地区中二叠世—中三叠世划分为3个生物相区,认为台地生物相区受控于扬子台地的发展,盆地生物相区受控于龙门—松潘海槽的发育。生物相类型的分布特征表明,台地型和缓坡型生物相主要分布于研究区的主体区域,体现了其分布主要受控于扬子台地,而深水盆地型生物相则主要分布于研究区边缘区域,反映出其分布主要受控于其北部的龙门海槽。

: The research area is located in the western part of Sichuan basin as a Yangtze ecotope of Cathaysian Tethyan area. It is dominated by benthic fauna, including brachiopods, Fusulinids, corals, bivalves, foraminifers, ammonites, bryozoans, Crinoids and pleopods are less common with traces of trilobites, stromatoporas, nautilus and sporopollens seen in one or two areas,which are obviously controlled by sedimentary environments in accordance with sedimentary facies. On the basis of division and research of biological communities and according to the combination of communities with sedimentary characteristics, six kinds of biofacies have been recognized and described in the study area, i.e. benthic biofacies of restricted platform, benthic biofacies of open platform, benthic biofacies of inner gentle slope, benthic biofacies of outer gentle slope, benthic biofacies of shelf slope and swimming biofacies of deep-water basin. Based on the study of middle Permian to middle Triassic biofacies,biofacies pattern are established, category, ecotype, typical community , sedimentary facies and oilbearing of each biofacies are elucidated in this paper. According to the association law of biofacies in time and space, the ahthors think that there are three biofacies provinces in the study area, i.e., platform biofacies province, slope biofacies province and basin biofacies province.The distribution characteristics of bioface types indicates that the platform-type and ramp-type biofacies are mainly distributed in the subject of the study area. It indicates that their distribution are mainly controlled by Yangtze platform. But the bioface of deep water basin type biofacies and basin biofacies province are mainly distributed at the edge of study area, indicating that they are mainly controlled by the Longmen trough. The study of biofacies and their provincialization of Middle Permain-Middle Triassic in the Western Sichuan Basin is a reference for the reconstruction of paleogeography and paleo-plate.Therefore, the research is meaningful for the analysis of paleogeography, tectonics and their evoulution of the Sichuan Basin.

研究区位于四川省中西部, 地理范围为东南起乐山— 西充一线、北西起宝兴— 平武一线、东北至青川— 仪陇一线, 面积约40 000 km。构造位置上研究区位于四川盆地西部, 属于川西坳陷, 西部为龙门山推覆构造带, 东邻为川中隆起, 北邻米仓山褶断带, 南抵峨眉— 瓦山断块(图1)。在古地理位置上, 位于上扬子板块的西部, 包括西北边缘, 在二叠纪— 中三叠世期间, 总体处于陆棚、陆表海碳酸盐岩台地环境, 北部和西北边缘存在斜坡和深水环境。关于川西前陆盆地的形成, 多数学者认为主要是受板块碰撞引起的挤压构造背景条件控制的[1~5] , 但对四川盆地的形成和演化阶段的构造性质众说纷纭[6~9], 有待进一步研究证实。

川西地区的二叠— 至三叠纪的充填以碳酸盐沉积为特色, 其地层序列较为完整(表1)。该时期研究区根据其岩相古地理特征可以划分为2个区域, 第一个区域称为边缘区(下称边缘区), 主要围绕研究区东北、西部边缘, 即位于研究区东北部边缘的广元— 南江— 通江一带和位于西部边缘的汶川— 茂县— 大邑大飞水一带, 其水体较深。第二个区域就是研究区的主体区域(下称主体区域), 包括绵竹、绵阳、德阳以及三台一带。

有关四川地区的二叠— 三叠纪的古生态研究的实例较少[10~12], 而关于四川地区的二叠— 三叠纪的生物相方面研究的系统论述则报道更少[13, 14]。近年来作者等在进行国家专项“ 四川西部海相二叠系— 三叠系层序地层与岩相古地理” 研究过程中, 通过野外实地调查, 结合对前人成果中多条地层剖面古生物化石的收集, 系统分析了研究区中二叠世— 中三叠世古生态特征, 在作者前期建立的生物群落基础上[15], 本文开展生物相及其分区的研究。

生物相是指能反映特定古环境的生物生态总貌和沉积特征的组合[14]。对生物相的研究不仅在提高地层的划分与对比精度、重建古环境、恢复盆地古地理特征以及指导油气勘探等方面具有较重要的作用, 而且对洲际性的生物区系以及海平面变化的研究具有重要的参考价值。在生物群落详细划分和研究基础上[15], 根据其与沉积特征的组合情况, 将生物相划分了6个类型, 即局限台地底栖型生物相、开阔台地底栖型生物相、内缓坡底栖型生物相、外缓坡底栖型生物相、陆棚斜坡底栖型生物相和深水盆地游泳型生物相(表2)。

| 表1 川西地区二叠— 三叠纪地层序列 Table 1 Stratigraphic sequence of Permian-Triassic in Western Sichuan Basin |

| 表2 川西地区中二叠世— 中三叠世生物相模式及特征 Table 2 Middle Permian to middle Triassic biofacies pattern and their characters |

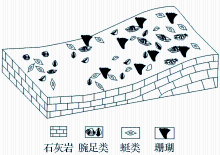

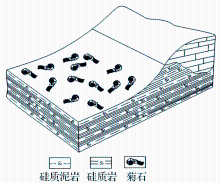

该生物相主要发育于研究区中二叠世(图1), 主要产于栖霞组及茅口组中。生物门类较少, 主要生物门类有腕足类、蜓类以及珊瑚, 营底栖固着(腕足类和珊瑚)生活方式和底栖移动(蜓类)方式生活, 一般为2种方式的组合, 无单一类型的生活方式组合。在固着型和移动型组合中, 2种类型的生物各约占50%左右, 生物的分异度较高, 丰度中等, 所产岩性主要为灰色、灰黑色灰岩及生物碎屑灰岩等, 泥晶灰岩占多数, 颗粒灰岩较少, 沉积相分析表明其为内缓坡[16]。本生物相代表群落有Hayasakaia群落、Verbeekina群落、Hayasakaia -Misellina 群落、Neoschwagerina-Verbeekina群落, Verbeekina-Pseudodoliolina群落, Tyloplecta 群落。本生物相中的灰黑色灰岩具有一定的生油潜力。

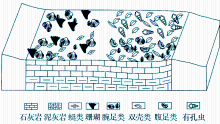

本生物相主要发育于研究区上二叠统— 下三叠统(图2), 主要见于长兴组下部和飞仙关组上部, 主要岩性有浅灰色、灰色中— 厚层状泥晶灰岩、鲕粒灰岩、泥质泥晶灰岩、砂屑灰岩和生屑灰岩, 沉积相分析表明其为开阔台地相沉积[16], 进一步可分为滩间海和浅滩亚相。本生物相中的生物门类较丰富, 主要有腕足类、蜓类、珊瑚、双壳类、有孔虫、腹足类等, 均营底栖方式生活, 其中腕足类和珊瑚为固着生活, 其他均为底栖移动方式生活。晚二叠世时期, 组成该生物相的生物主要有腕足类、蜓类以及珊瑚等, 它们以营底栖固着方式生活为主, 代表群落有Dictyoclostus群落、Oldhamina 群落。至早三叠世时期, 本生物相生物群发生巨大改变, 在二叠纪繁盛的腕足类急剧衰退, 蜓类灭绝, 主要生物门类有双壳类、有孔虫、腕足类、腹足类等, 均营底栖生活, 代表群落有Claraia -Ammodiscus群落、Glomospira群落。本生物相中的砂屑灰岩及生屑灰岩是研究区潜在的油气储集层。

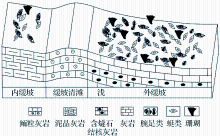

该生物相主要发育于研究区边缘区域的中二叠统茅口组中(图3), 主要产于灰色中层燧石条带泥晶灰岩及眼球状灰岩中, 沉积相类型为外缓坡, 代表外缓坡较深水环境, 生物门类较少, 主要为腕足类、蜓类以及珊瑚, 它们营底栖固着生活和底栖移动方式生活, 其中底栖移动者占多数, 约占70%左右, 代表群落有Hayasakaia-Misellina 群落和Verbeekina -Pseudodoliolina群落。本生物相中眼球状灰岩的眼皮呈深灰色至灰黑色, 反映了缺氧作用结果[17, 18], 其有机质含量较高[18], 可能具有一定的生油能力。

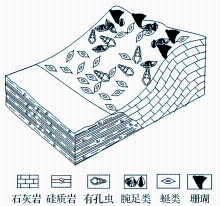

本生物相主要发育于研究区边缘区域上二叠统— 下三叠统吴家坪组、长兴组和飞仙关组底部(图4), 产出岩性为含燧石条带泥晶灰岩、黑色硅质页岩及泥晶砾屑灰岩, 其中的泥晶砾屑灰岩形成于陆棚斜坡环境中, 代表碎屑流沉积; 其中黑色硅质页岩可能代表陆棚盆地环境。本生物相中生物门类主要为蜓类、珊瑚、腕足类、有孔虫及双壳类等, 其中腕足类和珊瑚为固着生活, 其它均为底栖移动方式生活, 底栖移动型生物占本生物相的多数。代表性群落有Codonofusiella群落、Palaeofusulina群落及Claraia 群落。本生物相中的黑色硅质页岩有机质含量较高, 具有一定的生油能力。

该生物相主要发育于研究区边缘地区的上二叠统大隆组中(图5), 产出岩性为黑色硅质岩及硅质页岩, 体现了缺氧的盆地环境特征。本生物相中的生物门类较为单一, 主要为菊石, 在灰、黑色薄层灰岩与黑色硅质页岩中产大量菊石, 此类生物均为平旋型壳, 具有较大的气室和较小的体管, 缝合线为菊石型, 这些构造特征体现了菊石的快速和深水游泳能力, 其中以Altudoceras菊石最为丰富, 其次有Pseudotirolites和Sinocellites和大量的放射虫[19, 20], 共生的底栖生物很少, 反映了在该组沉积时期, 工区边缘存在一个较深水的盆地环境, 反映边缘地区可能与研究区西北的松潘海盆相连通。本生物相代表群落为Altudoceras群落, 其中的黑色页岩、硅质页岩为可能的生油层。

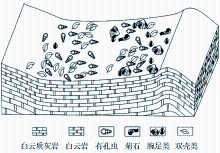

本生物相主要发育于研究区下三叠统上部— 中三叠统嘉陵江组和雷口坡组(图4~6), 所产岩性主要为灰色中厚层状白云岩、泥质白云岩夹泥晶灰岩, 代表局限台地环境, 其生物较少, 以有孔虫最为繁盛, 其次为双壳类。底栖型有孔虫的分布主要受海水含盐度、水底温度、水深和底质性控制, 在正常海洋和咸化泻湖中具有发育。本生物相中的有孔虫分布比较集中, 主要产于灰色至深灰色白云岩、白云质灰岩、灰岩为主间夹钙质页岩, 且分异度较高, 丰度中等, 代表较典型局限泻湖环境。本生物相代表群落有Eumorphotis群落, Glomospira- Ammodiscus群落, Glomospira群落, Entolium-Lituotuba群落。

生物相分区是指生物相在纵向上和横向上的组合特征, 它不仅能反映生物生态和生物古地理特征, 而且能体现研究区的沉积古地理和构造古地理格局[14]。根据生物的生态、地理分布特征及生物相在时间和空间上的组合规律, 本文将川西地区中二叠世— 中三叠世划分为3个生物相区, 即台地生物相区、斜坡生物相区以及盆地生物相区。

该生物相区主要分布于研究区的主体区域内, 包括开阔台地生物相和局限台地生物相, 主要见于二叠系长兴组、三叠系飞仙关组及嘉陵江组和雷口坡组部分层段中, 其中的生物门类主要为腕足类、珊瑚以及非蜓有孔虫类等, 均为底栖方式的生物, 产出岩性主要为泥晶灰岩、生物碎屑灰岩以及白云岩、钙质白云岩等, 总体指示了研究区海底地形较为平坦、水体较浅的生物相区, 体现了一种陆表海型或镶边碳酸盐岩台地环境, 其中的生物群落均代表了为底栖生态类型:Dictyoclostus群落、Glomospira群落等。

本生物相区也主要分布于研究区的主体区域内, 包括内缓坡生物相和外缓坡地生物相, 主要见于二叠系栖霞组、茅口组及吴家坪组和长兴组部分层段中, 其中的生物门类主要为腕足类、珊瑚以及蜓类等, 均为底栖方式的生物, 产出岩性主要为泥晶灰岩、生物碎屑灰岩、燧石条带灰岩以及眼球状灰岩, 其特点是亮晶碳酸盐岩颗粒岩不发育, 总体指示了研究区海底地形有一定坡度、水体为逐渐向外变深的斜坡, 其中, 栖霞组、茅口组体现了缓坡型碳酸盐岩台地环境, 吴家坪组和长兴组镶边型碳酸盐岩斜坡环境, 其中的生物群落也代表了底栖生态类型:Hayasakaia群落, Verbeekina -Pseudodoliolina群落等。

该生物相区也主要分布于研究区的边缘区域内, 包括盆地生物相, 主要见于二叠系大隆组中, 其中的生物门类主要为菊石等, 以游泳生态型生物为特征, 产出岩性主要为黑色硅质岩及硅质页岩, 总体指示了研究区水体较深的盆地环境, 其中的生物群落为中扬子台地深水生态类型的Altudoceras群落, 反映了研究区边缘区即广元— 南江— 通江一带和位于西部边缘的汶川— 茂县— 大邑大飞水一带当时可能与北部的松潘海槽相连, 并受控于龙门— 松潘海槽, 导致深水型生物的广泛分布。

通过对研究区中二叠世— 中三叠世生物相及其分区的研究, 取得了一下认识:

(1)在生物群落划分和研究基础上, 根据其与沉积特征的组合规律, 本文在研究区识别出6种类型的生物相, 即局限台地底栖型生物相、开阔台地底栖型生物相、内缓坡底栖型生物相、外缓坡底栖型生物相、陆棚斜坡底栖型生物相和深水盆地游泳型生物相, 并阐述了个生物相与油气之间的关联。

(2)通过对生物的生态类型、产出岩性以及对应沉积相类型等分析基础上, 建立了研究区中二叠世— 中三叠世生物相模式, 并详细阐述了各类型生物相中的生物类别以及典型群落等特征, 研究表明, 生物的生活方式与沉积环境、沉积相具有很紧密的关系, 环境与相的变化必然引起生物相类型的变化。

(3)根据生物的生态、地理分布特征及生物相在时间和空间上的组合规律, 本文将川西地区中二叠世— 中三叠世划分为3个生物相区, 即台地生物相区、斜坡生物相区以及盆地生物相区, 认为台地生物相区受控于扬子台地的发展, 盆地生物相区受控于龙门— 松潘海槽的发育。

(4)通过生物相类型的分布特征表明, 台地型和缓坡型生物相主要分布于研究区的主体区域, 体现了其分布主要受控于扬子台地, 而深水盆地型生物相则主要分布于研究区边缘区域, 反映出分布主要受控于其北部的龙门— 松潘海槽。由生物相的分布可知, 生物相的研究对于川西地区中二叠世— 中三叠世的古地理、古板块等特征的恢复具有一定的参考意义。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|