作者简介:杨建平(1971-),女,山西方山人,副研究员,主要从事冰冻圈变化影响/风险、脆弱性与适应研究. E-mail: jianping@lzb.ac.cn

冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究是以探索冰冻圈及其变化的脆弱性概念为前提和基础,以冰冻圈变化的自然影响为链接点,以社会经济影响研究为突破,以脆弱性研究为桥梁与纽带,以应对与适应冰冻圈变化影响、风险为目的的冰冻圈科学领域的新兴研究方向。探讨了冰冻圈及其变化的脆弱性概念,并以影响—脆弱性—适应为主线,针对冰冻圈变化的社会经济影响研究、脆弱性研究、适应研究内容及其关键科学问题、脆弱性评估模型、尺度问题进行了较为详细的阐述,初步搭建了中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系。基于冰冻圈要素的多样性、变化影响的复杂性与显著的区域差异性,从2个梯度勾绘了冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究格局与空间布局。中国冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究除深化冰冻圈变化的影响与脆弱性研究之外,应加强不同利益相关者协同设计、共同参与的冰冻圈变化适应应用研究,并关注冰冻圈灾害风险、渐变风险研究。

Vulnerability and adaptation study of the cryosphere and its changes is a novel research direction in the field of cryospheric research. The exploration and understanding of vulnerability concept of the cryosphere and its changes is the prerequisite and foundation of the study system. In addition, the research content includes social and economic impacts of cryospheric changes, which is the breakthrough point, the vulnerability and adaptation assessments of the different scales of human-environment systems to the effects of cryospheric changes, which is the bridge between impact and adaptation, and the option and pathway of coping with and adapting to the effects and risk of cryospheric changes, which is the goal. In this paper, the vulnerability concept of Chinese cryosphere and its changes is firstly defined and discussed. Impact, vulnerability and adaptation as a main line, the research contents and their respective key scientific issues of social and economic impacts, vulnerability and adaptation of cryosphere change, vulnerability assessment model, and study scale are elaborated. Thus, a research frame of the vulnerability and adaptation is initially built in the kingdom of Chinese cryospheric sciences. The component of Chinese cryosphere is various, including glacier, frozen ground, snow, river ice, lake ice, and sea ice. The variations and impacts of these elements are complicated, and different from one region to another. The vulnerability and adaptation study pattern and spatial layout of Chinese cryosphere and its changes are determined in the paper on the basis of the consideration of abovementioned diversity, complexity and regional differences. The applied study on cryosphere change adaptation of co-design and joint participation for different stakeholders should be strengthened and cryospheric disaster risk, especially gradient risk should also be paid high attention to in addition to the further study of the impact and vulnerability of the cryosphere change.

冰冻圈是地球气候系统(包括五大圈层:大气圈、冰冻圈、岩石圈、生物圈、水圈)中仅次于大气圈的第二大圈层, 它是地球表层水以固态形式存在的圈层, 包括冰川(山地冰川、冰帽、极地冰盖、冰架等)、冻土(季节冻土和多年冻土)、积雪、固态降水、海冰、河冰、湖冰等[1]。冰冻圈以高反照率、高冷储、巨大相变潜热、强大的冷水大洋驱动以及显著的温室气体源汇作用对全球和区域气候系统产生强烈的反馈作用。因而, 冰冻圈受到国际科学界的广泛关注。2000年3月世界气候研究计划(World Climate Research Programme, WCRP)启动了气候与冰冻圈计划(Climate and cryosphere Project, CliC), 2003年该计划被确立为WCRP的核心计划[2]。CliC计划旨在研究冰冻圈

与其他圈层间的相互作用, 提高对它们相互作用关系与过程的理解与认识, 提升使用冰冻圈及其组成部分检测气候变化的能力。CliC计划首次提出了“ 冰冻圈科学” 概念, 将冰川、冰盖、冻土、海冰、积雪等纳入到统一圈层系统, 进行集成研究, 这是冰冻圈研究成为国际全球变化研究前沿和热点之一的重要标志[3], 此后, 冰冻圈科学受到各国科学家的高度重视, 2007年国际大地测量与地球物理学联合会(International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG)正式增加“ 国际冰冻圈科学协会(International Association of Cryospheric Sciences, IACS)” 为其旗下新的一级学会, 这是IUGG成立80多年来首次增加一级学会, 更使冰冻圈由三级学科跃升为一级学科[3], 冰冻圈的学科地位亦提升。这些表明, 国际冰冻圈研究正在由过去分散、独立的研究, 向学科体系化研究发展。

1990年政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)首次发布气候变化影响评估报告, 当时该报告只关注气候变化对行业、部门和区域的影响[4], 1996年第二次评估报告由气候变化的影响延伸到适应与减缓领域[5], 2001年以来的第三、四、五次评估报告进一步发展为气候变化的影响、适应与脆弱性[6~8], 形成了相对完善的评估框架。IPCC气候变化评估报告内容的扩展与深入, 一方面彰显了全球气候变化影响的纵深发展, 另一方面凸显了人们对全球气候变化影响、脆弱性与适应认知的显著提升。IPCC的气候变化影响评估、适应和减缓评估以及脆弱性评估不仅为我们提供了可供参考借鉴的结论, 代表了当今全球气候变化研究领域的主流, 而且为我们理解影响、脆弱性与适应提供了清晰的概念体系, 为评价影响、脆弱性与适应提供了方法论工具, 引领着当今气候变化研究领域脆弱性与适应性研究方向。

冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究是集自然科学、社会科学、遥感、地理信息系统等学科与技术为一身的多学科交叉与集成研究, 高度依赖这些分支学科的理论、数据与技术支撑。20世纪50年代应地区与国家经济发展需要, 我国开始了大规模的冰川、积雪、冻土资源调查。在此调查基础上, 1979年开始冰川编目, 历时24年, 通过大量的野外调查和基于20世纪60~70年代的航片与地形图等资料, 查明了冰川的总数量和冰储量以及各个山区冰川分布情况[9]。冻土方面, 基于调查阐明了中国冻土形成的地带性与区域性分布, 从类型与地域分布两方面对冻土进行了区划, 总结了冻土演变历史, 探讨了冻土开发与存在的问题[10]。随着全球气候变化及其影响的进一步深入, 为满足环境变化条件下国家经济可持续发展与宏观战略西移对冰冻圈研究的需求, 2006年和2009年相继开展了新一轮的冰川和冻土资源本底调查, 2013年冻土调查圆满完成, 冰川调查在第一期基础上, 又开始了冰川冰量的调查, 预计2017年完成。

除这些宏观资源调查与相关研究之外, 我国在以青藏高原为主体的冰冻圈作用区建立了众多定位、半定位监测站点, 依托这些站点, 从多圈层相互关系的视角, 深入开展冰冻圈变化机理、过程、影响研究。我国冰冻圈研究从初期的资源调查、经历冰冻圈变化机理探讨、冰冻圈变化影响研究, 到多圈层相互作用, 已经形成了完善的学科体系。因此, 2007年冰冻圈科学国家重点实验室应运而生, 标志着我国冰冻圈科学研究迈向学科体系化。冰冻圈研究的发展与冰冻圈科学的建立, 既为开展冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究奠定了雄厚的理论基础与数据支撑, 亦推动了以自然科学为主导的冰冻圈研究向自然科学与社会经济相结合的可持续发展的转变。

IPCC AR5的评估结果显示, 在影响海平面上升的诸因素中, 冰冻圈的贡献达到0.76~1.88 mm/ a[11], 已超过了海水热膨胀的贡献(0.8~1.4)mm/ a而上升到第一位, 且不确定性降低[12]。海平面上升将对我国东部沿海地区经济体量较大、人口密集的城市与生态环境构成威胁。该评估亦显示北极海冰加速融化, 范围持续减少, 其中夏季减少量最大, 而且与AR4相比, 减少的速率在增大[11]。北极海冰变化引发的国际航道、海洋资源等已经引起国际关注。北冰洋航线开通上海至德国汉堡的航程将减少5 163.376 km, 至俄罗斯摩尔曼斯克的航程将减少10 084.14 km[13]。虽然这一水域近期并未全年通航, 但2012年该航线总通航量为45航次, 预计2030年的通航量将达480航次左右[14]。北极航道的通航将成为中欧、中美货物运输新通道, 挑战传统远洋运输航线, 改变国际航运格局, 对我国未来航运事业发展将产生重大影响[15]。

在国内, 过去50a我国西部82.2%的山地冰川处于退缩状态, 冰川面积减少了4.5%[16], 而且进入21世纪以来, 冰川退缩具有加速趋势[16~24]。观测与模型模拟结果表明, 中国多年冻土有从边缘向中心萎缩的趋势, 且随着气候持续变暖, 多年冻土将进一步退化[25~35]。冰川退缩不仅影响冰川生态这一自然景观, 更通过水文水资源过程危及依赖高山冰雪融水的干旱区内陆河流域绿洲的存亡。近年来, 冰川变化的水资源效应及冰川消融洪水和冰湖溃决洪水灾害在我国日趋显著, 冰川的未来变化势必对西部水资源持续利用、绿洲生态和环境安全, 以及社会经济可持续发展产生广泛和深刻的影响。目前, 我国已进入经济发展的关键时期, 经济重心逐渐西移。然而, 在新一轮西部大发展和建设陆上丝绸之路经济带的过程中, 水资源将是制约西部发展的瓶颈问题、其中尤其是冰川水资源的变化将是未来干旱区经济社会和生态保护可持续发展中的最大可变因素和重要影响因素。多年冻土退化, 如地下冰融化, 一方面将导致多年冻土区的地面变形, 严重影响区域工程地质的稳定性[36, 37], 另一方面将导致多年冻土区水文地质条件发生改变, 影响区域水循环过程与生态环境[34, 38~41]。近年来, 多年冻土显著退化引发的冻融灾害在中国日益显现, 且在未来几十年内具有加剧趋势[42, 43]。

因此, 在气候持续变暖条件下, 如何应对冰冻圈变化所产生的海平面升高、北极航道开通引发的航运、海洋资源开发等重大问题, 增加中国在国际外交谈判中的主动性与话语权; 国内近期如何应对冰冻圈变化所产生的一系列自然、社会经济影响, 远期又该如何适应冰冻圈变化对西部经济社会可持续发展的制约, 是中央与相关地方政府部门面临的现实与战略问题。

在解析国际冰冻圈研究新信号、把握研究新趋向, 同时为满足国内适应冰冻圈变化影响的多层面需求, 我国于2007年启动了国家重点基础研究发展计划项目“ 我国冰冻圈动态过程及其对气候、水文和生态的影响机理与适应对策” , 在国内外率先开展了冰冻圈变化的适应机制研究。其目的是在探讨冰冻圈自身脆弱性的基础上, 通过在典型区域将经济、社会、生态、技术与冰冻圈变化相结合的脆弱性与适应研究, 探索应对与适应冰冻圈变化影响的对策建议与战略措施。

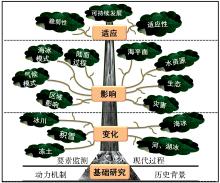

中国冰冻圈的主体为冰川、冻土和积雪, 海冰、河湖冰只是季节性存在。过去几十年, 冰冻圈研究主要专注于上述冰冻圈要素的监测、变化、现代过程以及其变化对水资源、生态、灾害、气候在不同时空尺度上的影响等自然科学领域(图1), 在社会经济领域的研究仅仅局限于冰冻圈灾害所造成的人员与经济损失等影响的定性描述。冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究开启了冰冻圈变化对人文社会经济影响定量研究、对冰冻圈变化影响的脆弱性系统解析与评价、以及应对与适应冰冻圈变化影响系统研究的新时代。冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究位于冰冻圈科学树的顶端(图1), 冰冻圈及其组成要素变化、影响研究是其立足、发展的源泉与基础, 而脆弱性与适应研究直接接轨于社会经济可持续发展, 是冰冻圈变化及其影响研究的出口。冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究既丰富了冰冻圈科学的研究内涵, 又扩展了冰冻圈科学的外延, 标志着传统意义上的冰冻圈研究迈向与社会经济可持续发展相接轨的综合集成化研究新方向。可以说, 将冰冻圈变化影响与社会经济可持续发展紧密结合, 中国已经走在了世界的前列, 与当今国际前沿计划— — 未来地球(Future Earth)是一致的[44~46]。

尽管国际上气候变化领域的脆弱性与适应研究已有20多年的历史, 但冰冻圈领域的脆弱性与适应研究国际上还没有先例, 它属何种研究范畴, 概念框架如何、研究什么内容、存在哪些关键科学问题、如何选择与冰冻圈环境相宜的研究方法与工具、是否存在时空尺度差异性等均是摆在科研人员面积首先应解决的问题。下面就以此为脉络, 详细阐述上述相关问题。

冰冻圈是地球气候系统的五大圈层之一, 为此, 就研究范畴而言, 我们认为冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究隶属气候变化的脆弱性与适应研究领域。

在分析中国冰冻圈主要组成要素分布、变化特征, 汲取冰冻圈相关领域专家思想精髓, 并借鉴IPCC气候变化脆弱性概念的基础上, 冰冻圈的脆弱性被定义为:“ 冰冻圈及其组成要素易受气候变化, 尤其是温度和固态降水变化不利影响的程度, 是气候的变率特征、幅度和变化速率及其敏感性和自适应能力的函数。自适应能力是冰冻圈系统对气候刺激或影响(Climatic stimuli or effects)具有的、在一定范围内自我调整的一种能力, 主要由冰冻圈系统的内在结构、组成、规模、类型等特征所决定” ; 而冰冻圈变化的脆弱性是指系统易受冰冻圈变化不利影响的程度, 这种脆弱性是系统对冰冻圈变化影响的暴露度、敏感性及其适应能力的函数[47]。

冰冻圈及其变化的脆弱性概念包含两个层面(图2):①冰冻圈的脆弱性, 是冰冻圈对气候变化的脆弱性, 是一种自然系统的脆弱性。根据冰冻圈组成要素的不同, 可以进一步分为冰川的脆弱性、冻土的脆弱性、积雪的脆弱性等。②冰冻圈变化的脆弱性, 即系统对冰冻圈变化影响的脆弱性, 系统可以是家庭、社区、干旱区环境– 绿洲社会经济系统、寒区生态系统等。根据冰冻圈主要组成要素变化影响的差异性, 可以细分为水资源系统、干旱区绿洲系统对冰川变化影响的脆弱性、高寒生态系统对冻土变化影响的脆弱性、畜牧业对积雪变化影响的脆弱性等。

| 图2 中国冰冻圈及其变化的脆弱性概念框架Fig.2 The concept framework of the vulnerabilities of Chinese Cryosphere and its changes |

随着气候进一步变化, 人们认识的逐步深入, 脆弱性概念亦发生了较大变化。IPCC AR5将脆弱性定义为“ 有受到不利影响的倾向与趋势” [8]。与IPCC第三、四次评估报告定义的脆弱性概念相比, 这个概念外延更广, 不仅包括气候变化产生的不利影响, 而且还包括其他变化产生的不利影响; 就内涵而言, 不仅包括自然、经济、政策、制度等因素, 而且更加强调了性别、公平、种族等社会内涵。尽管该概念也包括暴露度、敏感性、应对与适应能力这些脆弱性构成要素, 但并未明确指出这些要素之间的内在关系, 而之前的脆弱性概念则包含清晰的概念模型(脆弱性=(暴露度× 敏感性)/适应能力)。但是, 在冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究领域, 因冰冻圈变化及其链式影响的独特性, 作者以为就冰冻圈的脆弱性而言, 因关注的是冰冻圈自身及其主要组成要素对气候变化的脆弱性, 不涉及社会经济因素的内容, 故而, 作者认为上文定义的冰冻圈的脆弱性更贴合冰冻圈的特点。至于冰冻圈变化的脆弱性概念, 在当前一段时期亦沿用上述定义, 主要有以下几点考量:

(1)在冰冻圈变化脆弱性研究中, 气候变化只是一个背景条件。然而, 现实的干旱区、高寒生态– 社会经济系统的脆弱性是气候变化与冰冻圈变化综合作用的结果, 而冰冻圈变化的脆弱性只是这个综合结果中的一个侧重面, 很容易与气候变化脆弱性相混淆。

(2)尽管冰冻圈变化对干旱区绿洲生态– 社会经济系统具有深刻而长远的影响, 然而由于冰冻圈变化影响的地区差异显著, 如塔里木河各源流区冰川融水补给比例多在30%~80%左右, 而在河西中东部的黑河和石羊河流域, 冰川融水补给比例低于10%; 其次, 从山区到山前, 再到流域中下游, 冰冻圈变化的影响因人类的社会性管理而快速减弱。在这种情况下, 我们很难强调冰冻圈变化脆弱性的社会内涵。

(3)当前, 中国冰冻圈及其变化脆弱性研究仍处于起步阶段, 虽然我们对冰冻圈及其变化的脆弱性概念与内涵进行了探索性研究, 但因中国冰冻圈要素众多, 分布范围广, 影响方式与程度的地区差异显著, 同时, 受知识量与学科所限等原因, 我们对冰冻圈及其变化的脆弱性概念与内涵的理解具有一定的局限性。

在冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究之初, 因受国际、国内海量气候变化脆弱性与适应研究结果的影响, 以及对冰冻圈及其变化脆弱性概念的理解和认识不足, 未考虑冰冻圈变化的影响, 直接就切入到脆弱性评价与适应研究中, 以致出现以下一些问题:①偏离冰冻圈变化脆弱性概念, 而倾向气候变化脆弱性; ②在冰冻圈变化影响链条分析上, 对下游环节— 经济社会的影响及其程度分析不足, 以致遴选的指标未能很好的反映或代表冰冻圈变化影响的脆弱性, 部分研究结果成为对生态环境脆弱性的评价; ③因倾向气候变化脆弱性, 以致研究结果过于发散, 提出的对策措施与政策建议不是针对冰冻圈变化的影响, 而是对气候变化的应对与适应。

因此, 研究冰冻圈变化的影响, 尤其是对社会经济的影响, 是有针对性地研究冰冻圈变化脆弱性与适应的基础, 而脆弱性是自然变化与社会经济之间有效联系的桥梁, 脆弱性研究可使经济社会系统的适应更科学、更具有针对性。影响-脆弱性-适应构成了冰冻圈及其变化脆弱性与适应研究体系的三大研究内容(图3)。

2.3.1 影响研究内容与关键科学问题

作为地球表层系统之一的冰冻圈, 其变化首先影响气候、水文水资源、生态系统、环境等, 继而通过上述自然过程影响区域社会经济发展。故冰冻圈变化的影响呈现链式效应, 自然影响为这一链条的上游环节, 而社会经济影响为下游环节。作为上游环节的自然影响研究是深入开展社会经济影响研究的前提与基础, 但在冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究体系中, 主要聚焦于下游环节:社会经济影响。以冰冻圈变化对气候、水资源、生态等的自然影响为链接点, 辨识冰冻圈及其主要组成要素变化的主要影响领域或部门, 分析对这些领域或部门影响的程度与方式, 探寻关键影响因子。结合气候情景与社会经济情景, 预估未来不同时段冰冻圈变化对区域社会经济的影响程度与范围。在此研究基础上, 甄选关键影响因素, 对冰冻圈变化影响进行区域类型划分(图3)。

由于冰冻圈主要组成要素(冰川、冻土和积雪)存在形式、空间分布、变化特征的不同导致它们变化的影响范围、影响程度、影响方式等明显不同; 其次, 这些要素变化的影响亦存在显著的空间差异性。因此, 在具有独特链式影响与区域显著差异性的情况下, 如何确定冰冻圈及其主要组成要素变化的影响程度、影响范围, 如何划分影响的区域类型成为冰冻圈变化影响研究的难点和取得突破的关键。

2.3.2 脆弱性研究内容与关键科学问题

冰冻圈及其变化的脆弱性研究分为2个梯度:①冰冻圈对气候变化的脆弱性; ②系统对冰冻圈变化影响的脆弱性。

冰冻圈对气候变化的脆弱性评价与预估:依据冰冻圈的脆弱性定义, 以构成脆弱性的三大要素:暴露度、敏感性与适应能力为标准, 遴选地理环境指标、压力(气候变化)表征指标、冰川敏感性指标、冻土和积雪稳定性指标, 对冰冻圈系统的脆弱性进行分级评价, 剖析冰冻圈空间分布在不同气候区、不同坡度坡向、不同地形遮蔽条件下所表现出的敏感性及暴露度差异, 解读冰冻圈脆弱性的空间格局; 通过分析冰冻圈敏感性与自适应能力特性, 确定影响冰冻圈自身脆弱性的关键因素; 解析冰冻圈敏感性、暴露度和自适应性与气候、地形、冰冻圈性质之间的关系, 了解冰冻圈脆弱性的主要表现形式。在冰冻圈脆弱性现状评价的基础上, 改变冰冻圈系统的外部压力水平, 即气候变化水平, 结合冰川、冻土和积雪变化的预估结果, 对未来不同时段冰冻圈的脆弱性进行预估, 揭示其未来发展趋势, 并展示其空间情景变化。根据研究系统的不同, 冰冻圈的脆弱性评价可进一步分为冰川的脆弱性评价、冻土的脆弱性评价和积雪的脆弱性评价。

系统对冰冻圈变化影响的脆弱性评价与预估:在冰冻圈变化社会经济影响研究的基础上, 紧扣冰冻圈变化的脆弱性概念, 遴选能够代表和反映受冰冻圈变化影响的脆弱性指标, 构建系统对冰冻圈变化影响的脆弱性指标体系, 将自然、社会、经济、技术等多影响因素相结合, 通过脆弱性评价, 揭示系统对冰冻圈变化影响的暴露程度、脆弱程度与适应能力, 并依据脆弱性与三大要素(暴露度、敏感性与适应能力)的逻辑关系, 探寻适应冰冻圈变化影响的途径。在此基础上, 结合典型浓度路径(Representative Concentration Pathways, RCPs)情景下对所选脆弱性指标的预估结果与遴选的社会经济情景, 预估未来不同时段系统对冰冻圈变化影响的脆弱程度、分析其变化趋势与空间格局特征(图3)。

与冰冻圈的脆弱性研究相比, 系统对冰冻圈变化的脆弱性研究更加复杂, 不仅涉及自然因素(气候、冰冻圈要素、生态系统等), 又涉及社会经济因素(人口、农业、工业、城市化、教育、制度、管理等), 是多因素、多学科融合的一种综合性评价。根据系统所受冰冻圈变化影响的不同, 可分为对冰川变化影响的脆弱性评价、对冻土变化影响的脆弱性评价、对积雪变化影响的脆弱性评价, 以及对冰冻圈变化影响的脆弱性综合评价。

如何适应因冰冻圈变化所导致的气候、生态、水文与环境影响, 及由此引发的社会经济问题, 国际上尚没有可资借鉴的先例。科学适应冰冻圈变化影响的前提是要认识受影响地区、影响对象的脆弱性程度、适应能力及其分异规律, 在此基础上才能评估受影响可能带来的风险, 进而分析存在不同风险条件下, 采取不同措施产生的成本与效益, 为最终提出有针对性的、合理的科学适应途径奠定基础。在适应冰冻圈影响的这一科学分析链条上, 问题的关键是受冰冻圈影响地区、影响对象的脆弱性如何评价, 在众多影响因子中如何较准确、科学地遴选出能够代表和反映受冰冻圈变化影响的脆弱性指标, 因此需要在脆弱性评价方法和指标体系上寻求突破。

2.3.3 适应研究内容与关键科学问题

冰冻圈变化的适应是系统应对冰冻圈变化影响所表现出来的调整, 这种调整的空间、时间、水平、程度可以用适应能力表示[48], 适应能力和脆弱性是事物对立的2个方面, 是“ 矛” 和“ 盾” 的关系, 适应能力越低, 脆弱性越大, 适应能力越大, 脆弱性越小。为了降低系统的脆弱性, 最直接、最有效的途径就是提高系统的适应能力。故评价系统对冰冻圈变化影响的适应能力水平, 构筑提高适应能力的途径与方式是冰冻圈变化适应研究的重要内容之一。

尽管气候变化适应的分类多样[49], 但国内外关于冰冻圈变化的适应研究刚起步, 目前还处于探索阶段, 不过, 根据冰冻圈变化的特点、影响属性以及适应内涵, 适应对象、适应尺度、适应类型、适应要素是组成冰冻圈变化适应的4个组件。首先就适应对象而言, 按照中国冰冻圈的基本组成要素划分, 可以分为冰川环境适应、冻土环境适应、积雪环境适应、河湖冰环境适应和海冰环境适应; 按照冰冻圈变化影响的对象划分, 可分为资源系统适应、生态系统适应、环境系统适应、经济系统适应和社会系统适应。按照事物或现象变化的空间范围, 适应尺度包括全球适应、国家适应、区域适应、流域适应和社区适应, 有关尺度问题下文将详述。就适应类型而言, 按照驱动因素可分为主动适应、规划适应; 按照场景性质分, 有现实适应、预期适应; 按照调整时长可分为短期适应、长期适应; 按照实现渠道可分为恢复适应、目标适应。至于适应要素, 按照相关联的调整因素划分, 可分为技术适应、经济适应、基础设施适应、观测系统适应、信息适应、政策适应、行为适应、管理适应、文化适应、制度适应。在重点评估冰冻圈变化影响、评价冰冻圈变化不同作用对象的脆弱性基础上, 应用统计分析、规划管理、系统分析模型等定量方法, 通过适应对象、适应尺度、适应类型、适应要素的选择和综合分析, 反映不同层级自然系统的恢复能力、不同人文系统的调整能力, 提出冰冻圈变化的应对举措、实施方案, 用于应对冰冻圈变化及其过程中生态、环境、经济、社会可持续发展的决策和管理(图3)。

| 图3 冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究内容与关键科学问题Fig.3 The research content and the key scientific questions on the vulnerabilities and adaptations of Chinese Cryosphere and its changes |

科学适应冰冻圈变化的影响是冰冻圈科学研究的最终目的和归宿。然而, 由于冰冻圈的多要素构成、多影响源、多影响方式、多影响结果, 致使冰冻圈变化的适应相较气候变化适应将更加复杂。因此, 如何将众多的因素糅合在一个框架下, 同时可协同、优化系统的结构与功能, 使系统的风险最小、福利最大、成本最低, 关键问题是需要构建冰冻圈变化的适应理论与方法论工具。

冰冻圈变化的脆弱性是生态、经济、社会等系统对冰冻圈要素(冰川、冻土、积雪)变化负面影响的敏感程度, 也是系统不能应对负面影响的能力、程度反映, 是在特定地理空间、时间尺度内, 在冰冻圈要素变化的驱动下, 系统所表现出的易变性, 这种变化往往是向不利于人类生存、发展、利用的方向发展。系统暴露度(Exposure)、敏感性(Sensitivity)与适应能力(Adaptive capacity)构成了脆弱性的3个关键参数。其中, 暴露度是指人员、生计、环境服务和各种资源、基础设施, 以及经济、社会或文化资产处在有可能受到冰冻圈变化不利影响的位置, 敏感性是系统对冰冻圈变化影响的响应程度, 适应能力是系统应对冰冻圈变化影响所表现出来的调整能力。目前对于冰冻圈变化的脆弱性认识和研究尚不深刻, 但常用暴露度、敏感性与适应能力三元结构法反映其间的函数关系, 具体表达式为:

或

其中:V是脆弱性, E是暴露度, S是敏感性, A是适应能力。

尽管2种函数表达式的形态有所差异, 但均直观表征了系统脆弱性和3个关键参数之间的内在联系。系统暴露程度越高, 敏感性越强, 适应能力越小, 系统脆弱程度就越大; 相反, 系统暴露程度越低, 敏感性越小, 适应能力越大, 系统脆弱程度相应就越小。即脆弱性是暴露度、敏感性的正函数, 是适应能力的反函数。

此外, 组成脆弱性的暴露度、敏感性和适应能力要素, 以及它们的决定因素是动态的, 它们随着对象变化而变化, 随着类型变化而变化, 随着尺度变化而变化, 随着外部环境、区位和系统特殊性差异而发生相应变化。

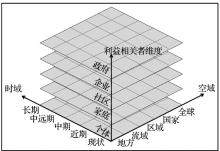

评价尺度的存在根源于地球表层自然界的等级组织和复杂性。任何系统脆弱性与适应的时空性是系统在不同时间、不同区域尺度上脆弱性与适应的差异, 对于不同系统类型、同一系统内部的时空尺度的理解同样影响着对象系统的脆弱性特征、影响着对象系统对于环境变化响应方式的适应能力。冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究存在3个方面的尺度:①空间尺度; ②时间尺度; ③利益相关者尺度。空间尺度是指事物或现象变化的空间范围, 包括地方、流域、区域、国家、全球等尺度; 时间尺度主要指脆弱性研究的具体时段与适应调整的时长, 包括现状、近期、中期、中远期和长期等(图4)。脆弱性与适应研究不仅有时空尺度问题, 而且由于适应的具体性特征, 即谁适应、适应什么、如何适应, 因此需要相关利益人员的密切参与与配合, 这就牵涉到尺度问题, 是个体、家庭, 还是社区、企业、政府等(图4)。在进行冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究过程中, 首先要理清研究的空间尺度, 所选的空间范围不同将影响脆弱性与适应的指标遴选, 譬如, 研究干旱区绿洲系统对冰川变化影响的脆弱性时, 如果以流域为评价单元, 则出山径流量和冰川融水径流量就是其主要的暴露度指标, 但如果选择以县域为评价单元, 这两个指标就不能直接被使用, 因为出山径流量是针对整个流域而言的。如果以县、省级为研究单元, 国家政策则为外部因素, 但如果以国家为研究单元, 政策就属于内部因素。其次要理清研究的时间尺度, 是评价现状的脆弱性与适应能力, 还是未来某个时段的脆弱性与适应能力。总之, 时域、空域与利益相关者维度构成了脆弱性与适应研究的三维立体结构(图4)。

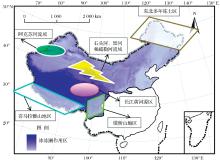

中国冰冻圈作用区为冰川、多年冻土、季节冻土、持续时间在60 d以上的稳定积雪区, 20~60 d的年周期性不稳定积雪区的区域(图5), 该区域介于22.27° ~ 54.06° N, 68.18° ~ 136.43° E之间, 面积749.4× 104 km2, 占国土面积的78.1%, 涵盖我国1 173个县。

冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究布局可分为两个梯度:第一梯度, 从宏观尺度分别解读中国冰川、冻土和积雪对气候变化的脆弱性, 揭示其空间变化差异、预估未来发展趋势、并进行空间区域类型划分。在此基础上, 综合评价和预估冰冻圈对气候变化的脆弱性。第二梯度, 在第一梯度研究的基础上, 依据中国冰冻圈变化及其影响的区域差异特点, 分别选取东北高纬度多年冻土区、西北干旱区受冰川变化显著影响的石羊河、黑河、疏勒河和阿克苏河流域、受高海拔多年冻土变化影响的长江黄河源区、受海洋性冰川变化影响的横断山地区、与受冰冻圈变化综合影响的喜马拉雅山地区为典型研究地区/流域, 开展不同时空尺度、不同利益相关者尺度的冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 目的是了解这些地区系统对冰冻圈变化影响的脆弱性表现形式、关键驱动因素、脆弱程度、适应能力水平、评价现有适应措施, 遴选适宜中国冰冻圈环境的脆弱性与适应研究方法与工具、积累研究经验(图5)。通过典型区的全方位、多层次研究, 提升对系统对冰冻圈变化影响的脆弱性与适应认知、总结影响整个冰冻圈作用区社会经济可持续发展的关键因素、从而再进一步从国家尺度评价系统对冰冻圈变化的脆弱性和适应能力、并对其未来状况进行预估, 优化与科学组合现有适应措施, 并结合脆弱性和适应能力研究结果, 从战术与战略层面提出中国应对冰冻圈变化影响的适应措施与政策建议。

全球环境的持续、深刻变化增加了人类社会系统所面临的危险性, 快速而又不均衡的经济发展增加了人类社会系统对危险性事件的暴露度与脆弱性, 致使人类社会经济发展越来越受到全球环境变化引起的众多风险的威胁。抓住机遇, 积极应对风险与挑战, 使社会经济向可持续发展转变成为当前全人类的共识与奋斗目标。由此, 诞生了未来地球计划(Future Earth)[44, 45]。它是由国际科学理事会(International Council for Science, ICSU)和国际社会科学理事会(International Social Science Council, ISSC)发起、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国环境署(UNEP)、联合国大学(UNU)、Belmont 论坛和国际全球变化研究资助机构(IGFA)等组织共同牵头组建的为期十年(2014— 2023)的大型科学计划, 是在总结国际四大环境研究计划(世界气候研究计划(WCRP), 国际地圈生物圈研究计划(IGBP)、生物多样性研究计划(DIVERSTAs)、国际全球环境变化人文因素计划(IHD)) 的基础上, 立足于气候变化科学、地球系统科学和可持续发展科学已有研究积累上提出的, 其核心思想是加强自然和人文与社会科学的交叉与融合, 为人类生存的地球可持续发展提供科学支撑。 2014年3月“ 未来地球” 中国国家委员会正式成立。未来地球计划的诞生标志着以自然科学为主导的全球环境变化研究向以自然、人文和社会经济交叉融合为主导的、服务于可持续发展的跨学科集成研究的转变, 该计划的实施不仅将全力助推自然、社会科学的深度交叉、融合和纵深发展, 而且必将科研成果转化为社会生产力, 极大的促进社会经济的可持续发展。

相较国际上Future Earth的产生, 中国冰冻圈科学领域的科学家较早洞察到科学研究的新趋向, 在国际上率先开启了将自然科学与人文、社会科学相结合的冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究。过去8年来, 科研人员对冰冻圈及其变化的脆弱性与适应理论与评估方法进行了有益探索[47], 对中国冰川和冻土的脆弱性进行了定量评价[50, 51], 以东北多年冻土地区、长江黄河源区、乌鲁木齐河流域、丽江地区等为典型地区/流域, 就系统对冰冻圈变化的脆弱性与适应性进行了案例研究[52~56], 并在未来不同气候情景下, 对受冰冻圈变化影响地区的脆弱性进行了初步预估[57]。尽管在冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究方面已经取得了一些初步成果, 但由于该领域研究刚起步, 以及冰冻圈变化及其影响的复杂性与显著的空间差异性, 对冰冻圈变化的脆弱性与适应的认识尚未形成共识, 评价方法与工具更是百花齐放、百家争鸣、评价结果是否与实际相符亦无法证实。为深化冰冻圈领域的脆弱性与适应研究, 在科技部全球变化重大科学研究计划重大科学目标导向项目“ 冰冻圈变化及其影响研究” (2013— 2017年)中, 进一步提升冰冻圈变化的脆弱性与适应研究, 深度剖析冰冻圈变化对社会经济的影响程度、阈值范围, 增进对冰冻圈变化脆弱性的理解, 密切结合受冰冻圈变化影响地区的自然、人文、社会经济状况, 改进脆弱性指标体系与评价方法, 深化冰冻圈变化的脆弱性研究, 加强冰冻圈变化的适应理论、方法基础研究, 拓展不同利益相关者协同设计、共同参与的冰冻圈变化适应应用研究, 以推动冰冻圈领域的脆弱性与适应研究取得实质性进展。

2012年IPCC第一工作组与第二工作组首次联合发布《管理极端事件和灾害风险、推进气候变化适应》特别报告(简称SREX), 该报告从灾害风险、适应气候变化与可持续发展的综合视角, 探讨了如何规划一个可持续发展的未来, 并提出了一些具体思路、途径和创新理念[58]。这个报告给予我们极大的启发:在气候持续变暖, 冰冻圈显著萎缩状况下, 应高度关注冰冻圈灾害风险、冰冻圈变化的渐变风险。因此, 在冰冻圈变化适应机制研究中, 除了冰冻圈变化的影响、脆弱性与适应之外, 风险将是又一个重要研究内容。

冰冻圈研究已经形成以定位、半定位站点建设为平台, 以冰冻圈要素监测为基础, 以冰冻圈变化机理、冰冻圈与其他圈层相互作用、冰冻圈变化影响与适应四大科学问题为导向的冰冻圈科学体系化研究, 冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究位于这一体系之巅, 直接接轨于社会经济可持续发展, 是冰冻圈科学研究的出口。

冰冻圈及其变化的脆弱性与适应研究植根于气候变化脆弱性与适应研究, 是后者在冰冻圈领域的延伸与发展。它以冰冻圈及其变化的脆弱性概念探索为前提和基础, 以冰冻圈变化的自然影响研究为链接点, 以社会经济影响研究为突破, 通过脆弱性研究的桥梁与纽带作用, 探索应对与适应冰冻圈变化影响、风险的政策措施与对策建议。因此, 影响— 脆弱性— 适应是冰冻圈变化脆弱性与适应研究主线, 基于这一脉络, 本文对冰冻圈变化影响研究、脆弱性研究、适应研究的内容、关键科学问题、脆弱性评估的一般模型, 研究尺度等问题进行了较为详细的阐述, 初步搭建了冰冻圈及其变化脆弱性与适应研究架构。在研究理论、方法探讨的基础上, 结合中国冰冻圈变化及其影响的实际情况, 从两个梯度勾绘了冰冻圈及其变化脆弱性与适应研究的空间布局与研究方式。基于国际上Future Earth计划所展示的科学研究新趋势, 概况了当前中国冰冻圈及其变化脆弱性与适应研究的重点与取向, 并在接收IPCC SERX特别评估报告新信号的情况下, 关注冰冻圈灾害风险, 渐变风险, 并将其列为冰冻圈变化适应机制的又一重要研究内容。由于冰冻圈要素众多, 变化、影响复杂、区域差异性显著, 对冰冻圈变化脆弱性概念理解不足, 对影响、脆弱性与适应研究内容等认识水平有限, 当前所构建的冰冻圈领域脆弱性与适应研究体系难免不够全面, 目的是希望有更多科研人员关注这个领域, 参与到这个领域的研究中来, 一起探讨、完善, 并使之真正服务于社会经济可持续发展。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|