作者简介:房小怡(1977-),女,陕西临潼人,高级工程师,主要从事应用气候研究. E-mail:fangxybj@163.com

城市规划中气候信息的应用经历了从早期的风玫瑰图利用到考虑风、温、湿、压等要素的气候适宜性分析以及目前关注城市通风环境、热环境以及污染敏感区的城市环境气候图技术的历程。气候信息获得的途径也从数量极为有限的基本气象观测站资料到空间加密的自动气象站资料、更精细的气象数值模式以及精细化地理信息技术的应用。同时,细化的技术导则和规范的建立以及不同行业间的联合发文有力推动了气候信息的实际应用。此外,研究展示了近年开展的伊犁、深圳、北京实际案例主要内容。最后,针对未来我国将根据大气环流特征和生态环境承载能力、走优化城镇空间布局和城镇规模结构的新型城镇化道路,从工作层面和技术层面给出了需要不断完善并深入研究的几个重点。

The climate information application in urban planning in China has gone through several stages. In the early stage, climate information application only focused on wind rose diagram and climatic suitability analysis of more climate elements has been recently developed,such as wind, temperature, humidity, pressure, etc. The research of urban climatic map has been spread rapidly, which puts more attention to urban ventilation environment, thermal environment and pollution sensitive areas. Nowadays, the way of climate information obtained has transferred from limited basic meteorological station data to large numbers of intensive automatic meteorological station data, and to the application of meteorological numerical model of higher resolution and geographical information technology, which could help researchers to capture more accurate information. This paper pointed out that the formulation of relevant standards is equally important besides the technology advance, and gave some examples about the compiling of industrial and local standards. In addition, intersectional collaboration also had more favorable advantages in promoting the practical application of climate information. Meanwhile, this study also demonstrated several actual cases of Yili, Shenzhen and Beijing in recent years. Finally, based on the atmospheric circulation characteristics and ecological capacity, new urbanization will focus on optimizing the urbanization spatial layout and urbanscale structure. This paper also gave several key issues which need to be constantly improved and studied in working and technical levels, respectively.

城市建设是引发热岛效应、大气污染、空气交换变弱、噪声污染等城市气候问题的主要因素, 这已在城市气候学领域得以验证。如何既满足城市扩张的需求又缓解甚至避免建设引发的城市气候问题, 这正是我国城市规划研究面临的“ 关键问题” 。由于城市规划是对一定时期内城市性质、发展目标、发展规模、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署。一旦规划、建设后其结果常具有难以逆转的特性, 因而我们必须持更加谨慎的态度, 使得城市建设更具前瞻性与预防性[1]。

《中华人民共和国城乡规划法》(2007)第三条规定, “ 城市和镇应当依照本法制定城市规划和镇规划。城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求。” 实践中, 现代城市建设的基本依据只能是规划方案。为了提高城市环境品质、提升规划方案的实施质量, 规划方案设计质量的改善则是必经之路。规划方案设计质量的改善需要依靠多学科的融合作为科技支撑, 气候信息的应用是其中重要而不可缺少的一环。它指的是过去、现在和将来及所有相关时间和空间尺度的气候特征的知识和建议[2], 包括气候资料、气候产品和气候知识, 将其和城市规划关注的问题结合, 并融入到规划编制过程中, 最终实现确保用于改善城市气候的土地及时、合法地得到保护与建设。

气候因素是影响城市规划和建设的重要因素, 城市中人类活动和下垫面的变化、建筑群的布局差异等, 都会对城市气象要素产生不同程度的影响, 从而改变城市局地小气候。从城市规划、管理角度出发, 如不重视城市发展对局地环境的影响, 会造成难以逆转的严重后果。尽管在污染治理上投入了大量资金, 最终改善大气环境质量的收效也会被抵消。相反, 进行城市规划中气候信息的应用, 是为制定合理的规划方案提供科学依据, 这对保证城市的可持续发展、构建宜居城市具有重要的意义和实用价值。

在传统的城市规划理论中, 关于气候对城市建设环境的影响主要考虑风。1914年Shmauss提出, 工业区应布置在主导风向的下风方, 居住区在其上风方。我国城市规划早期也遵循了这一原则, 但我国大部分地区属季风气候区, 且某些地区存在海陆风和山谷风, 一年中或一日中存在不止一个主导风向, 所以按单一主导风向规划城市是不够合理的。为此, 学者们逐步修缮形成了两种盛行风指导城市规划的方法:一种是将风玫瑰和污染系数相结合来规划城市的不同功能区, 如周淑贞[3]和苏志[4]等; 另一种是以朱瑞兆[5]为代表的, 不同类型风向型的研究。将全国分为季节变化型、盛行风向型、双主型、无主型和准静风5个类型的风向, 针对每种风向提出不同的规划建议。这两种方法都已被一些学者进行了应用[6~9]。

20世纪90年代起, 随着科学的发展, 规划中对气候问题的关注由单一的风要素扩展为考虑风、温、湿、压多个要素的气候适宜性分析。如汤惠君[10]分析了广州市风、太阳辐射、气温等对城市工业、居住用地布局的影响, 并就如何将气候特点与城市规划及其建筑设计相结合改善城市大气环境问题进行了探讨。黄梅丽[11]分析了南宁市风速、风向、温度、降水等的特征及其对城市规划建设的影响, 提出了充分考虑气候条件、合理开发和利用城市气候资源的规划应对措施。

2000年以后, 我国城市规划的本质转变为统筹资源、环境和人口以及建设、发展和保护环境的公共政策属性上来, 即规划中必须统筹兼顾, 协调人居环境与城市综合布局。随后涌现出了大量针对具体气候问题如何在规划中予以解决的研究。如佟华[12]利用观测资料和城市边界层模式研究了北京夏季城市热岛现状及规划的大型楔形绿地对缓解热岛的作用; 袁超[13]探讨了香港的高密度城市内, 微观气候环境下热岛与城市形态的关系。提出在维持土地利用效率的前提下, 通过控制建筑密度和高度来提高天空视域因子, 改善热舒适性。王晓云[14, 15]利用边界层模式和小区模拟针对规划方案进行评估, 分析不同规划方案由于用地类型带来的气候环境差异, 从而给出相对较优的方案。李鹍[16]分析了多种形式的通风道对城市通风和排热能力的影响。张正栋[17]分析了广州市热岛效应的空间格局, 规划了以珠江沿线为主轴、点线面相结合的网格状降温通道。冒亚龙[18]指出在驾驭自然条件和气候资源上进行回应气候的山地城镇与建筑设计, 来减少人工调节, 创造低能耗且舒适的人居环境。刘姝宇[19]以德国斯图加特市为例, 从气候生态补偿空间、作用空间、空气引导通道3 个方面总结基于局地环流的当代德国城市通风系统规划方法。

如今, 随着技术的发展, 加入了地理信息处理技术的应用, 如刘淑丽[20]将城市热岛效应分析融入GIS 中并应用于城市规划。任超[21]在发表的关于城市环境气候图的文章中指出, 借鉴国外的研究经验, 我国的香港、澳门、台湾等地也从2006年后相继开展了城市环境气候图的应用, 从而为改善城市气候环境与提高人居生活条件提供决策依据。

从以上研究内容的回顾与发展可以看出, 我国城市规划中气候信息的应用研究内容经历了从早期的风玫瑰图利用到考虑风、温、湿、压要素的气候适宜性分析以及目前关注城市通风环境、热环境以及污染敏感区的城市环境气候图技术的历程。

城市规划中气候信息获得途径也同样经历了长足发展, 经历了由从数量极为有限的基本气象观测站资料到空间加密的自动气象站资料。如北京用于规划分析的气象站, 从1997年之前的20个国家级气象观测站(图1a)发展到现今的328个自动气象站(图1b)。窦晶晶[22]利用北京加密自动气象站资料分析捕捉到城市更为细致的风场分布, 其中, 可以明显的看到位于北京城区的三环路和二环路之间存在“ n” 形的风速小值带, 这是以往利用常规气象站分析得不到的。它和城市建筑物分布有着密切的关系:二环内为老城区, 建筑物高度低, 三环和二环之间是高密度建筑集聚区, 三环外建筑物密度较低。

| 图1 北京市气象观测站分布示意(a) 1997年前的20个国家级气象观测站; (b)截止到2014年7月的328个气象观测站Fig.1 Distribution of weather observation stations in Beijing(a) 20 stations before 1997; (b) 328 stations as of July 2014 |

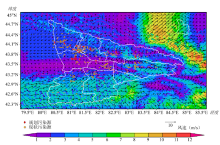

除了采用观测资料获得气候信息外, 随着更多考虑城市地表特征数值模拟研究[23]的进行, 更精细的数值模式在城市规划中也得到越来越广泛的应用。从诊断模式到预报模式, 模拟的空间分辨率也从天气学尺度的几公里发展到为城市规划应用的1 km甚至几百米尺度。如Li Lei[24]利用RAMS/FLUENT进行城市气象模拟, 将RAMS的模拟结果输出给Fluent作为初始条件和边界条件, 获得城市和城市街区尺度的气候信息。Miao[25]利用GRAPES和UNSM结合, 用GRAPES预报结果做初始和边界条件, 运行UNSM模式。这种将中尺度模式和微尺度模式耦合进行的模拟, 可以更细致、定量的刻画不同规划方案下气候要素的变化。图2(b)是 在2(a)所示的背景风下北京二环内的细微的流场分布, 可以看到更为精细的风场分布, 不同建筑物周围、不同用地类型周围风速和流场存在较大的差别。

近几年, 随着国内对于城市环境气候图技术的引入, 精细化地理信息技术如卫星遥感反演、地理信息系统(GIS)也应用到城市规划气候信息中来。利用GIS绘制一组数据图层, 其中基础数据图层包括气候和气象数据的分析图、地理地形图、绿色植被覆盖图以及规划数据图。然后在地形、植被覆盖以及规划数据的空间信息的基础上, 进行气候评估与分析结果的可视化。即给出不同城市气候空间单位上的城市气候状况的分布, 最终形成与城市气候规划实施策略相应的规划保护或改善的城市气候规划建议图。这个图实际上包含了规划关注的气候要素中的热环境、风环境和空气污染状况, 以GIS图层形式逐层落实到用地上, 因此与城市规划实际工作结合更为紧密, 指导性更强[1]。目前已在香港、澳门、台湾、北京、西安等地应用[26, 27]。

《中华人民共和国气象法》①(①《中华人民共和国气象法》第三十四条, 2000)和《气象灾害防御条例》②(②《气象灾害防御条例》第二十七条, 2010)虽然早已明确指出在重大建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目以及城乡规划编制中, 应当考虑气候可行性, 避免、减轻气象灾害的影响。作为大法和规定, 无法给出具体开展城市规划建设中的气候影响工作应遵循的技术要求, 缺乏有针对性的指导。近年来不断涌现的相关行业、地方标准却提出了技术的细化规定。如为规范中国气象行业中城市总体规划中气候可行性论证工作, 基于10余年同规划部门的合作, 在完成中国20多个省60多个城市规划项目气候信息应用的基础上, 编写并发布了《城市总体规划气候可行性论证技术规范》(QX/T 242-2014)。该标准规定了城市总体规划气候可行性论证的需求调研与资料处理、方法、内容和报告书编制的具体要求。再如香港的《空气流通评估技术导则》, 从站点选择、评估工具、评估方法、评估报告等环节详细规定了城市建设项目空气流通评估的各项技术要求。以上此类的导则、规范在技术上更细化、更具可操作性, 使得实际工作中有章可循。

导则、规范多从技术流程、方法、内容方面进行规定, 近年来, 国内不同行业的联合发文越来越多, 涉及到交差学科、跨行业、部门的研究与工作, 联合发文是从执行层面有效推进工作开展的有力方法。如2013年辽宁省住建厅和辽宁省气象局发布了《关于加强城乡规划气象灾害风险评估和气候可行性论证工作的通知》③(③《关于加强城乡规划气象灾害风险评估和气候可行性论证工作的通知》, 辽住建2012[368]号), 通知详细规定了各市规划和气象部门, 在城市总体规划编制、审批的不同阶段的任务。此通知在保证规划编制、审批整个过程中切实进行气候信息的有效应用上开了先河, 使得辽宁省内城市规划编制过程中气候信息的应用比例大大增加。

2014年住房和城乡建设部同中国气象局联合发布了《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》④(④《住房城乡建设部、中国气象局关于做好暴雨强度公式修订有关工作的通知》, 建城[2014]66号)。各省市的住建厅和气象局随后都转发了导则, 并要求当地住建厅和气象局建立合作机制和暴雨强度公式的修订机制, 气象部门会同当地城镇排水主管部门提出暴雨强度公式修订计划, 并在省气象局的技术指导下按上述程序进行编修、审定、报批、备案。通过此种形式, 最新研究成果的气候信息被真正用于城市排水规划设计中。

1、深圳的城市发展与气候变暖

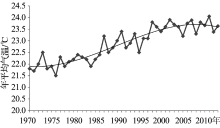

深圳市的规划较早地关注了生态环境问题, 但快速城市化和全球气候变化的共同作用, 仍然给深圳的局地气候造成了显著的影响。如自20世纪80年代开始, 深圳市气温明显增高(图3), 30年气温增幅超过1.5 ℃, 超过全球近百年平均增幅(0.74 ℃)1倍多。气温的升高会带来高温热浪的加剧, 深圳的用电量数据表明, 夏季气温升高会显著增加用电负荷。而用电负荷的增加意味着能耗的增加, 这往往又会导致更强的热岛效应, 从而将气温推向更高的水平, 形成恶性循环。

| 图3 1970— 2010年深圳市年平均气温变化趋势Fig.3 The annual average temperature of Shenzhen changed from 1970 to 2010 |

2、城市规划中的气候问题的认知及应用

由于意识到气候因素对城市带来的影响, 在2006年启动的深圳城市总体规划修编中, 首次开展了气象研究专题, 专题既涉及到风、温、湿、压多个要素的气候适宜性分析, 又利用观测资料和城市尺度数值模式研究了2005年现状及未来规划下用地及能耗的改变对城市热岛、近地层风场造成的影响[28], 提出规划中深圳城市气候环境优化策略, 最终形成了《城市建设的气象影响评估》, 为此轮总规修编提供了一系列建设性建议。2006年的专题报告更为深远的影响则在于, 它首次用规划师能够理解的语言, 阐述了城市规划中的气候问题, 转译的成功加深了深圳规划师们对城市规划中气候问题的认识。在随后的几年中, 这些理念潜移默化地影响了规划师和决策者们的思维方式。在2013年新颁布的《深圳市城市规划标准与准则》①(①http://www.upssz.net.cn/news/newsinfo.aspx?id=697)中, 大量与气候有关的条文被采纳, 充分反映了深圳城市规划对气候问题的关注。

3、城市规划的自然通风评估

除《深圳市城市规划标准与准则》外, 深圳城市规划领域的另一个标志性事件是2011年深圳大学与深圳市国家气候观象台合作, 开展的详细规划的自然通风评估研究。该研究旨在从机制、方法、工具和基础数据等不同层面推进详细规划的自然通风评估。随后出台的《深圳市城市更新单元规划编制技术规定(试行)》②(②http://www.docin.com/p-513040167.html)中明确“ 针对拆迁范围面积不小于10 hm2的更新单元, 应进行建筑物理环境专项研究” , 其核心内容就是自然通风。为了给自然通风评估提供必要的背景风数据, 深圳市国家气候观象台利用一整年的数值模式数据, 给出了全市分辨率为1 km的逐网格的风速与风向统计数据(图4)。

1、伊犁气候背景及环境特征与约束研究

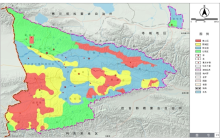

收集伊犁河谷地区1981— 2010年的气象观测资料进行统计分析, 并利用中尺度气象模式进行模拟, 结合伊犁河谷独特的地形特点和环流特征, 从整体上给出该地区的气候背景分析结果。研究发现伊犁河谷地区风速小、部分地区存在气流幅合(图5), 同时存在较为普遍的逆温现象。随后, 采用CALPUFF模式[29]对污染源布局敏感性进行模拟, 分析了伊犁州河谷地区污染物容易积聚的地区、各个功能区中对污染贡献率较大的污染源分布, 计算了各县市的主要大气污染物理想环境容量。

| 图4 深圳市细网格气候信息平台提供的逐网格风玫瑰数据Fig.4 wind rose data by grid fine-grid climate information platform of Shenzhen |

2、规划中大气环境分级管控导引

针对各类资源、城市建设空间及产业开发分布的不均匀性, 统筹考虑受体敏感性、大气扩散条件和污染源分布, 提出了大气环境分级管控分区[30], 实现了伊犁地区污染敏感区的环境气候图技术。即在以上研究基础上, 将气候背景分析和污染敏感区、环境容量大小研究结果进行汇总, 空间单元进行叠加, 得到伊犁地区的大气分级管控方案(图6), 共分为4级:

(1)禁止区:大气污染扩散能力综合最弱的地区, 该区内大气污染负荷高的行业应逐步外迁, 建议重点发展现代农牧业和特色农产品加工。

(2)限制区:大气污染扩散能力较弱的地区, 该区域不适合布置污染负荷高的行业, 不得布置钢铁、石化等重污染项目, 建议重点发展旅游业和特色农业。

(3)优化区:处于禁止区和限制区外围的地区, 新建火电、钢铁、石化等项目必须满足大气污染排放标准中的特别排放限值要求, 建议重点发展现代旅游、制造、畜牧。

(4)引导区:大气扩散条件好, 环境容量较大的区域, 在满足污染物总量控制、排放标准的前提下可发展文化、商贸、现代制造和煤化工。在具有优势生态资源处可发展高端旅游和畜牧业。

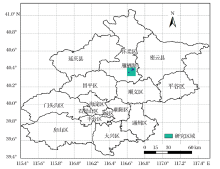

1、北京怀柔雁栖湖生态发展示范区

该示范区位于怀柔区东南部(图7), 是北京市确定的对接“ 世界城市” 发展目标、提升首都国际化职能的重要举措; 是北京建设“ 国际活动聚集之都” 的重要窗口。示范区将建设成为具有举办国家领导人峰会、国际组织高端会议、跨国企业总部会议等高端服务功能的重要地区; 成为湖光山色优美、人文特色突出、生态环保高效的高品质文化休闲度假区。

2、通风环境评估

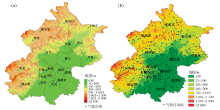

根据规划部门提供的现状和规划后的土地利用功能情况, 进行通风环境评估, 并从改善通风效能角度对通风廊道等城市建设工作提供建议。从技术上, 先利用遥感和地理信息系统对地表通风参数(植被类型、叶面积指数、植被高度、建筑覆盖率、建筑高度)进行提取和计算, 然后根据这些参数进一步计算天空开阔度[31]和粗糙度长度[32]。依据粗糙度和天空开阔度的组合判别通风潜力(通风潜力的等级划分见表1)。最后在分析得到的背景风场的基础上, 综合通风潜力提出规划建议。

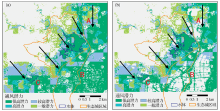

图8为现状和规划方案实施后的通风潜力评估结果, 由图可见, 核心地区通风潜力变化不大, 但研究范围内整体通风潜力有所下降, 特别是A、B和C 3处通风潜力下降明显。

| 表1 通风潜力等级划分表 Table1 Classifications of ventilation potential |

| 图8 北京雁栖湖周边地区现状通风潜力(a)及规划通风潜力预测(b)Fig.8 Different grades of ventilation potential of present (a) and planning (b) around Yanqi Lake in Beijing estimated by remote sensing and GIS |

3、热环境评估

利用卫星遥感手段, 结合下垫面用地类型情况, 对地表温度进行反演[33]。并将研究区内的地表温度减去郊区农田平均温度, 得到热岛强度。依照表2中的标准对不同等级热岛强度进行等级划分。

| 表2 热岛强度等级划分依据 Table2 Classifications of urban heat island intensity |

图9(a)和(b)为2011年和2013年热岛监测结果, 图9(c)为结合规划土地利用类型预测得到的热岛分布[34]。可见, 2011年城市热岛呈现零散分布状况, 2013年热岛的范围较2011年有所增大。而规划方案实施后的热岛面积和强度较2011年和2013年均有所增大, 特别是怀柔城区北部和雁栖产业组团两大热岛区域有相连成片的可能(黑框区域)。

鉴于目前我国城市存在的环境问题以及未来可持续发展的压力, 生态环境保护被提升到一个前所未有的高度。作为城市发展蓝图的城市规划必须走根据大气环流特征和生态环境承载能力, 优化城镇化空间布局和城镇规模结构的新型城镇化道路。未来, 以下两方面还需不断完善并进行深入研究:

工作途径层面:①提高对城市规划中气候信息应用的重视。政府和规划管理部门在城乡规划编制、重大基础设施建设工程、经济开发和太阳能、风能等开发利用时, 考虑气候的可行性和气候风险性, 把气候变化因素纳入规划环境评价体系[35], 避免或减轻其对气候环境的影响, 从而确保气候信息在规划伊始就得到考虑, 并最终得以实现。②完善跨学科协作的规划程序。避免仅依靠简单的任务分配工作形式, 气象学家应与规划师展开频繁的、充分的讨论, 应参与整个规划程序。建立气候要素和建设要素影响的关系, 在对现状评估的基础上预估未来规划实施后气候状况, 从而及时调整规划中建设要素。③依靠法律规定实现整合工作成果的最终落地。完善行业、地方相关的法规以及实施细则和制度, 使得应用工作在实际规划建设中真正落地并发挥作用。

技术层面:①加密自动气象观测站资料的应用。利用空间分布越来越密集的观测资料能捕捉到城市内部更为精细的气象场分布, 才能满足城市规划精细用地布局的设置需求。但目前加密自动气象站数据质量的控制和有效性检验方法还需要进一步完善, 特别是长年代测风数据的一致性判别和订正的应用技术还不成熟。②基于高分辨率卫星数据及GIS技术的城市通风和热环境研究与应用。高分辨率卫星数据对于区分城市精细下垫面类型及建筑物类别带来的温度和通风差异有着得天独厚的优势, 结合GIS技术可以实现和规划编制技术的紧密结合。但其核心的关于空气动力粗糙度和天空开阔度反演算法和结果检验有待进一步完善。③发展百米水平分辨率的气象数值模式。城市规划关心的是城市用地类型改变对局地气候环境的影响, 对于区域尺度如京津冀、长江三角洲和珠江三角洲城市群, 城市尺度如北京、上海、武汉等, 微尺度如城市小区、建筑楼宇都有相对成熟的数值模拟技术手段, 但对于城镇尺度, 需要水平分辨率不超过一百米的数值模式, 需要发展和建立适合城市地表特征的城市陆面模式, 提高对城市地表参数及地气交换通量的模拟能力。该技术是实现建立气候要素和规划、建设要素之间定量关系的重要手段。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|