作者简介:陈鹏(1990-), 男, 河南信阳人, 硕士研究生, 主要从事构造地质研究. E-mail: pengchen1208@sina.cn

南秦岭构造带为商丹缝合线以南的秦岭造山带部分。构造分析与同构造年代学研究证实该构造带内发育2条中—晚侏罗世区域性共轭韧性剪切带, 即ENE向宁陕左旋韧性剪切带和NW向安康右旋韧性剪切带, 其剪切变形年龄分别为169~162 Ma和178~163 Ma。通过对2条韧性剪切带的线理测量分析, 反演其最大主压应力的方位约为NE向, 与2条共轭韧性剪切带的钝角平分线一致, 符合最大有效力矩准则。据此确定中—晚侏罗世秦岭造山带主要受控于NESW向区域性构造挤压作用, 大致以秦岭造山带最狭窄部位(汉南—米仓山杂岩体)为界, 其内部地块受ENE向与NW向共轭韧性剪切系控制, 存在分别向西与向东的构造挤出活动。这一运动学模式可能代表了秦岭造山带中—晚侏罗世的主体变形方式。

The South Qinling structural belt, as a part of the Qinling orogen, is bounded by the Shang-Dan suture to the north. Previous studies show the two regional conjugate ductile shear zones developed in the Mid-Late Jurassic epoch, e.g., Ningshan ductile shear zone characteristic of ENE-striking, sinistral shearing, Ankang ductile shear zone typical of NW-direction, dextral shearing, whose shear deformation age respectively is 169~162 Ma and 178~163 Ma respectively. The lineations collected from the two ductile shear zones suggest the maximum principal stress ( σ1) is characterized by the direction of NE trending consistent with their obtuse angle bisector, which is corresponded with maximum effective moment criterion. Thus, our work suggests the blocks delimited by the conjugate ductile shear zones ( e.g., ENE-striking and NW-trending) in the interior of the Qinling orogen, dominated by NE-SW compression, pinned by the Hannan-Micangshan massif, laterally extruded in the Mid-Late Jurassic time, which is featured by westward escaping in western Qinling belt and eastward in the eastern Qinling belt. This kinematical model probably marks the dominated activity of the Qinling orogen in the Mid-Late Jurassic time.

秦岭造山带作为欧亚板块内部规模最大的造山带之一, 分隔了中国华北与华南两大板块, 为研究大陆岩石圈的形成与演化提供了绝佳的天然实验室[1]。秦岭造山带的研究主要源于Huang[2]提出的“ 秦岭地轴” 的概念, 随后板块理论被应用于秦岭造山带的研究之中, 并指出了秦岭造山带存在两条蛇绿岩带[3], 其后的工作将其分别确定为勉略缝合带与商丹缝合带[1, 4]。以这2个板块缝合带为界, 秦岭造山带被划分为3个构造带, 即北秦岭构造带(华北板块南缘构造带)、南秦岭构造带、扬子板块北缘构造带, 并在垂向上提出深部南北向与浅部东西向的立交桥构造[1, 3] 。前人对秦岭造山带的研究基本勾画出其形成演化历史[1, 4~9], 但是对其中生代构造变形存在很大争议[10~20]。最近对南秦岭构造带韧性剪切变形的构造变形特征及同构造年代学研究表明, 秦岭造山带在中— 晚侏罗世经历强烈走滑变形[21~23], 形成一系列区域性剪切带。但已有研究表明, 南秦岭构造带中生代也同时存在强烈横向缩短造山[15, 16, 19, 20]。

秦岭造山带内这种大范围走滑变形活动成因如何, 如何与造山带横向缩短协调, 需要一个合理的运动学模型进行解释。本文在已有研究基础上, 通过对南秦岭造山带内部2条区域性韧性剪切带的构造变形及其同构造年代学研究, 参考最大有效力矩准则, 提出了相关的运动学模型。

秦岭造山带以商丹、勉略缝合线为界, 由北向南依次分为北秦岭构造带、南秦岭构造带、扬子板块北缘构造带(图1)[4, 24]。北秦岭构造带以洛南— 滦川— 方城一线为界, 向南到商丹缝合线, 主要由元古宙秦岭杂岩(秦岭群)、宽坪群和夹于二者之间的二郎坪蛇绿岩以及南侧的丹凤蛇绿岩、沉积楔形体等组成, 空间上各单元以断层为界呈透镜状拼接组合在一起[25]。南秦岭构造带主要指商丹缝合线以南、勉略缝合线到大巴山弧形断裂带以北的构造单元。其中大巴山构造带位于秦岭造山带的南缘, 整体上表现为一向南西突出、NNW-NW-EW展布的弧形构造带, 是秦岭造山带中最为典型的逆冲推覆构造[15, 19], 这一独特的弧形构造在几何学上类似于新生代喜马拉雅弧[26], 可能与帕米尔弧形构造带的形成和演化具有相似的特征, 力源均来自于弧形凸出的相反方向[27]。目前的研究基本认定为印支期前陆与燕山期陆内变形的复合构造带[17, 18, 28]。已有研究表明, 南秦岭构造带发育多条韧性剪切带, 其中宁陕断裂带作为南秦岭构造带中发育的一条近东西向断裂带, 向西与青川— 阳平关断裂相连, 向东与山阳— 凤县断裂相接。此外大巴山构造带北缘发育另一条区域性断裂, 即安康断裂带, 该带总体呈北西走向, 西起汉南杂岩体东缘, 沿两河口— 石泉— 恒口— 安康一线展布, 向南东止于城口— 房县断裂带(图1)。

扬子地块北缘以城口— 房县— 襄樊— 广济断裂为界与南秦岭地块相接, 具有早前寒武结晶基底(耀岭群、扬坡群、后河群), 中新元古代变形变质过渡性基底(包括陕南川北的西乡群、碧口群、刘家坪群, 湖北的神农架群、打鼓石群、花山群、马槽原群), 盖层包括震旦系— 下古生界和上古生界一中三叠统及中新生界[24], 表明与南秦岭具有相同的基底。

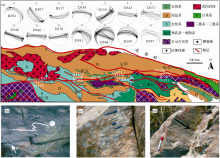

| 图 1 秦岭造山带及周缘构造纲要图(据参考文献[18]修改) NQSB.北秦岭构造带; SQSB.南秦岭构造带; SDS.商丹缝合带; MLS.勉略缝合带; DTB.大巴山推覆构造带; DFB.大巴山前陆构造带; LMS.龙门山构造带; TBB.桐柏地块; DBB.大别地块; SXB.随县地块; BKB.碧口地块; WDB.武当地块; HNM.汉南隆起; SNJM.神农架隆起; HLM.黄陵隆起; PLB.平利地块; AKB.安康地块; F1.城口— 房县断裂; F2.安康断裂; F3.白河— 十堰断裂; F4.宁陕断裂; F5.商丹断裂; F6.洛南— 栾川断裂; F7.龙门山断裂; F8.阳平关断裂; F9.南勉略断裂; F10.勉略断裂Fig. 1 Simplified structural map of the Qinling orogen and adjacent areas (modified from reference[18]) NQSB. North Qinling Structural Belt; SQSB. South Qinling Structural Belt; SDS. Shangdan Suture; MLS. Mianlue Suture; DTB.Dabashan Thrust Belt; DFB.Dabashan Foreland Belt; LMS.Longmenshan Structural Belt; TBB. Tongbai Block; DBB. Dabie Block; SXB. Suixian Block; HNM. Hannan Massif; SNJM. Shennongjia Massif; HLM. Huangling Massif; PLB. Pingli Block; AKB.Ankang Block; F1. Chengkou-Fangxian Fault; F2. Ankang Fault; F3. Baihe-Shiyan Fault; F4. Ningshan Fault; F5. Shandan Fault; F6. Luonan-Luanchuan Fault; F7. Longmenshan Fault; F8.Yangpingguan Fault; F9.South Mianlue Fault; F10.Mianlue Fault |

构造动力学是研究引起构造变形的应力大小、方位和重塑一个地区构造应力场演变过程的重要学科, 在构造地质学研究中具有重要的意义[29]。基于此, 本文着重分析了南秦岭构造带中出露较好的宁陕断裂带与安康断裂带, 针对这2条剪切带的变形特征进行详细的分析, 并对其形成的力学机制展开讨论。

宁陕断裂作为秦岭造山带内一条区域性断层, 其南北两侧, 无论在基底和盖层的地层组成, 还是构造— 岩浆作用方面均存在较大差异。针对其韧性变形特征, 本文按照西、中、东3段对其进行详细构造解析。

宁陕断裂带西段, 即两河口— 宁陕, 该段早古生代泥质— 长英质碎屑岩、硅质岩及中上泥盆世地层普遍遭受中低级变质作用, 形成典型的泥质— 长英质糜棱岩和花岗质糜棱岩, 发育一组由长英质矿物和云母定向排列形成的矿物拉伸线理。面理产状由东向西存在差异, 两河口一带走向以北西向为主, 向东逐渐变为东西向, 从两河口西侧强烈糜棱岩化的新元古代花岗岩面理往N20° E~N30° E方向陡倾, 拉伸线理近水平, 倾伏角一般小于30° (D292, D307, 图2)。该带向东延伸, 其面理走向转变为ENE-WSW向, 倾角较西段明显变陡(D317, 图2)。

宁陕断裂带中段(镇安— 山阳), 该断裂带主断层在泥盆系和石炭系中延伸, 沿断裂带主要发育中上泥盆统结晶灰岩及上泥盆统砂岩。韧性剪切带面理大体上平行于岩石层理或片理, 总体走向近东西向, 倾角大于50° , 岩石普遍发育透入性拉伸线理, 线理向东倾伏, 倾角小于30° (D336, D339, D343, 图2)。遭受剪切变形的岩石主要为结晶灰岩, 其能干性较弱, 普遍发育褶皱枢纽平行于拉伸线理的A型剪切褶皱。山阳县月亮洞— 马滩乡一带主要出露中上泥盆统和中下石炭统, 主剪切带位于板岩镇附近, 其周缘泥盆系薄— 中厚层灰岩与薄层砂岩可见韧性剪切带, 面理总体走向近东西向到北西西向, 拉伸线理近东西向, 向两侧低角度倾伏, 平均倾伏角小于20° (D348, D366, D370, 图2); 该点剪切带可见密集的A型紧闭型褶皱, 其枢纽与拉伸线理方向一致(D371, 图2)。断裂带内不对称剪切构造、S-C组构石香肠化指示左旋韧性剪切变形[23]。

| 图2 宁陕断裂带地质构造简图及其韧性剪切变形特征((b), (c), (d)引自参考文献[23])(a) 构造要素赤平投影(下半球等角投影); (b) 中上泥盆统云母片岩中发育的不对称褶皱(观测点D390); (c) 云母片岩中发育的透入性拉伸线理(观测点D366); (d) 硅质岩中发育的透入性拉伸线理(观测点D336)Fig.2 Geological map of the Ningshan fault zone and ductile deformation features ((b), (c), (d) from reference[23])(a) Projection of the structural data; (b) Asymmetric fold of mica schist in Mid-Late Devonian; (c) Penetrative stretching foliation of mica schist; (d) Penetrative stretching foliation of siliceous rock |

宁陕断裂带东段在商南县与商南— 丹凤断裂相交(图1), 黑云母片岩与大理岩普遍发育一组透入性的拉伸线理, 线理向北西或北北西方向低角度倾伏(图2a, b, D391, D394, D399)。面理产状测量分析显示, 在强变形的大理岩中, 剪切面理产状具有两个明显的优势方位, 其相交的位置与拉伸线理极密位置重合, 表明这两组优势面理是剪切褶皱造成的A型褶皱两翼的优势方位(D394, 图2), 该点不对称褶皱指示左旋剪切变形(图2a)。已有的韧性剪切带黑云母和白云母的40Ar-39Ar年龄为169~162 Ma[21]。

安康断裂作为大巴山逆冲推覆带的北界, 断裂两侧主要为中— 新元古界变质基底和下古生界沉积盖层。基底包括郧西群和耀岭河群, 由绿片岩相变质火山— 沉积岩系组成, 并被新元古代花岗岩体侵入。盖层主要由下古生界地台相碳酸盐岩组成, 包括寒武系灰岩、白云岩、砂岩、粉砂岩和页岩, 奥陶系灰岩和页岩, 志留系砂岩、粉砂岩、页岩和灰岩等[24]。受区域性NE-SW向构造伸展作用控制, 沿断裂发育白垩纪— 古近纪红色砂岩、砾岩充填的断裂盆地, 这限定了剪切变形的上限时间为白垩纪之前。沿安康断裂上下两盘分别发育韧性剪切DSZ-1与DSZ-2(图3), 野外观测表明其几何学、运动学特征及变形时代均具有较大差异。

DSZ-1韧性剪切带主要以新元古代变质岩和花岗岩卷入变形并发生强烈韧性剪切为特征, 形成透入性糜棱岩面理和矿物拉伸线理。其走向NW-SE, 倾向NE, 倾角为20° ~35° (图3A~L)。野外可见糜棱岩面理上的石英、云母、绿泥石等矿物强烈拉伸变形, 并与糜棱岩面理的走向相近垂直。S-C组构、A型褶皱、旋转碎斑等剪切构造指示由NE向SW的逆冲剪切活动, 其形成与区域NE-SW向构造挤压作用相关。通过同构造变形矿物黑云母40Ar-39Ar同位素测年获得的变形年龄为222~189 Ma[20], 表明该韧性剪切变形可能与大巴山印支期陆陆碰撞造山有关, 为印支运动后效。

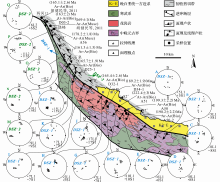

| 图3 安康韧性剪切带(DSZ-1和DSZ-2)面理和线理分析结果[21]Fig. 3 Plots of the foliation and lineation from the DSZ-1 and DSZ-2 ductile shear zone in the Ankang fault[21] |

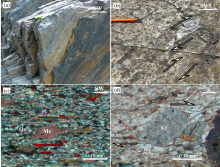

DSZ-2韧性剪切带沿安康断裂上盘呈NNW向展布, 卷入变形的地层主要为中元古界— 古生界海相碎屑杂砂岩、泥岩和碳酸盐岩, 其中上寒武统黑云母斜长片麻岩、云母片岩中变形较为明显。剪切变形导致岩石强烈糜棱岩化, 形成透入性面理和拉伸线理。剪切面理倾向北东, 倾角较大(60° ~80° )。矿物拉伸线理主要由石英和云母组成, 其侧伏向N-NNW, 侧伏角较缓(10° ~30° )(图4a)。该韧性剪切带可见石英颗粒剪切出溶的碎斑(图4b)、云母鱼(图4c)以及旋转碎斑系(图4d)等剪切变形标志, 均一致指示右旋剪切活动。

图3M~L糜棱岩面理产状的极点投影显示, 该右旋韧性剪切带为NE-SW向构造挤压应力场控制下形成, 此外对大巴山推覆体盖层同期的脆性变形的构造测量获得最大主应力σ 1的优势方位亦为NE向。DSZ-2剪切带糜棱岩样品(D03-2, A56和D25-l, 采样位置见图3)的白云母与黑云母40Ar-39Ar同位素测年获得的剪切变形为178~163 Ma[21], 指示安康断裂带燕山期中晚侏罗世发生强烈韧性剪切变形。

| 图4 安康韧性剪切带剪切变形特征(a)矿物拉伸线理; (b) 不对称石英碎斑; (c) 云母鱼构造[19]; (d)σ 型旋转碎斑系[21]; Mc.白云母; Kf.钾长石; Qz.石英Fig.4 Structural features of the Ankang ductile shear zone(a)Mineral stretching lineation; (b) Asymmetric quart porphyroclast; (c) Mica fish[19]; (d)σ rotated porphyroclast[21]; Mc. Muscovite; Kf. Feldspar; Qz. Quartz |

上文分析表明, 沿宁陕断裂带与安康断裂带于中— 晚侏罗世分别发生强烈的韧性剪切变形, 前者以左旋剪切活动为特征, 后者主要表现为右旋剪切变形, 这2组韧性剪切带是否关联?其形成的构造背景如何?最大有效力矩准则为分析这组构造系统提供了依据。

韧性剪切变形域的主压应力方位受最大有效力矩准则制约[30, 31], 针对自然界普遍发育的成钝角的共轭韧性剪切带, Ramsay最初运用递进变形原理解释, 指出共轭断层面的初始夹角为60° , 在后期的递进变形中逐渐变成钝角。Zheng等[30]根据变形过程中先存面理或层理转动势的变化, 提出最大有效力矩准则。已有研究表明, 最大有效力矩准则能够较为合理地解释一些非摩尔— 库伦准则构造的发育机理, 如英格兰波尔比矿地下约1 km处支撑顶板的钾盐矿柱表面被共轭正断层错移, 形成的上、下共轭夹角分别为110° 和109° [32]。加拿大西苏必利尔省花岗— 绿岩区发育菱网状韧性剪切带, NE-SW走向的剪切带左旋剪切, 而NW-SE走向的剪切带则右旋剪切, 将区域内的岩体切割成菱形, 这两组剪切带共轭夹角为109° [33], 符合最大有效力矩准则。这一构造实例为本文分析南秦岭宁陕与安康韧性剪切带提供参考。

前文对宁陕断裂带与安康断裂带发育的剪切带糜棱岩面理、矿物拉伸线理构造测量表明, 两个韧性剪切带的最大主压应力(σ 1)的方位为NE-SW向。结合同构造年代学研究, 表明2个韧性剪切带为中— 晚侏罗世形成的共轭韧性剪切带。

前人利用共轭节理测量统计和声发射实验, 获得大巴山存在NE-SW向主压应力[13]。近年来, 利用断层滑动矢量反演古构造应力场得到了迅速发展[34]。脆性域通过对大巴山盖层断层滑动矢量的统计分析和韧性域北缘安康韧性剪切带的构造测量及其同构造年代学研究均表明大巴山主造山期(中— 晚侏罗世)不同变形尺度的区域构造应力场为NE-SW向构造挤压[16, 17, 18, 19]。构造物理模拟与数值模拟研究也进一步证实了这期区域构造应力场的存在[35]。因此, 南秦岭构造带在中— 晚侏罗世受NE-SW向区域构造挤压应力场控制, 导致其内部发育区域性共轭韧性剪切系(图1, 5)。实际上, 通过区域地质图分析可以看出, 宁陕与安康两组韧性剪切带的钝夹角平分线大致与上述最大主压应力(σ 1)方位一致(图5)。由于安康韧性剪切带向北西方向延伸终止于宁陕断裂带(图1, 5), 使得二者钝夹角难以测量。本文对其锐夹角进行测量, 考虑到安康剪切带在走向方位上的局部变化, 得出其锐夹角为69° ~78° , 相应的其钝角为102° ~111° , 符合最大有效力矩准则的韧性剪切带钝角夹角为110± 10° 的范围。因此, 最大有效力矩准则合理地解释了南秦岭宁陕韧性剪切带与安康韧性剪切带形成的力学机理。

前人研究表明, 秦岭— 大别造山带内部除宁陕韧性剪切带与安康韧性剪切带之外, 还发育多条韧性剪切带, 如勉略、商丹、洛南— 栾川断裂等区域性韧性剪切带, 将秦岭-大别造山带分割出多个喇叭形地块[1, 22, 36](图5)。这些剪切带的形成机理如何, 一直未曾有研究者探讨。上文运用最大有效力矩准则, 明确了宁陕韧性剪切带与安康韧性剪切带为NE-SW向区域性构造挤压作用下, 于中— 晚侏罗世强烈走滑活动形成的共轭韧性剪切带。这表明, 中— 晚侏罗世在NE-SW向区域性构造应力场控制下, 秦岭— 大别造山带内部走向与宁陕或安康韧性剪切带一致的韧性剪切带, 在中— 晚侏罗世可能存在类似的运动学特征, 即ENE向韧性剪切带以左旋走滑活动为主, 如阳平关断裂带(F8)与龙门山断裂带(F7)左行走滑活动, 而对应地南勉略带以右行走滑活动为主, 导致碧口地块向西挤出[14, 24, 37]。类似地, 在勉略带以北可能同样存在地块向西的构造逃逸过程。参照上述宁陕与安康共轭韧性剪切带的形成模式, 东秦岭造山带内部的十堰断裂带与安康断裂带相对应, 在这一时期应以右行走滑活动为主, 导致其与宁陕断裂所挟持的部分武当地块向南东构造挤出。商丹(F5)与洛南— 栾川断裂带(F6)则构成另外一对共轭剪切系, 可能控制其所挟持地块发生向西构造挤出活动(图5)。这表明秦岭— 大别造山带以其最狭窄的部位(汉南— 米仓山杂岩体)为界, 在中— 晚侏罗世, 其西侧地块(西秦岭造山带)表现为向西构造挤出活动, 而东侧地块(东秦岭— 大别造山带)则以向东构造逃逸为主[35, 36, 37, 38]。这一运动学模式可能主导了秦岭造山带中— 晚侏罗纪构造变形, 其动力学背景可能缘于中— 晚侏罗世东亚多向汇聚导致的陆内造山作用[15, 17]。然而, 变形的时代问题存在较大争议, Dong等[39]通过横穿大巴山造山带的高精度地震反射剖面, 认为华南板块北缘地壳的榴辉岩化是古特提斯洋闭合后华南、华北板块之间长达50 Ma陆内俯冲(A型俯冲)的主要驱动力。Li等[10]认为在秦岭造山带内部存在多期次、大尺度的挤出构造, 其中在晚三叠世— 早白垩世, 碧口地块向西发生侧向挤出, 但也有学者认为碧口地块的挤出发生在晚三叠世华南、华北板块碰撞造山作用时期[14, 40], 正如上文提到的安康断裂DBS-1变形年龄为222~189 Ma, 发生于晚三叠世主碰撞期。大巴山弧形构造带向东, 有学者认为桐柏地体的向东挤出发生于早白垩世, 并于其后侧形成南阳伸展断陷盆地[41, 42]。综合上述分析, 笔者认为亦存在这种可能, 即从晚三叠世碰撞造山到中晚侏罗世的陆内俯冲(A型俯冲)甚至到早白垩世, 相应的韧性剪切带存在多期变形, 晚三叠世的韧性剪切变形与碰撞造山相关, 而中晚侏罗世— 早白垩世的韧性剪切发生于陆内俯冲背景, 以汉南— 米仓山为界的西侧地块(包括西秦岭造山带和碧口地块)和东侧地块(东秦岭— 大别造山带)相应地发生多幕式的侧向挤出。也就是说, 从碰撞造山到陆内俯冲的整个构造过程中, 这种构造挤出作用可能不止一次的发生, 是一个总体持续的过程。当然, 上述的研究仅仅是初步的, 韧性剪切带的变形量和发生时代需要进一步确定, 相应的认识和模式也有待于进一步的验证。

本文在详细的韧性剪切变形分析的基础上, 结合已有的年代学资料, 通过剪切带变形的几何学特征与其形成力学机制的有机结合, 取得以下几点初步认识:

(1)南秦岭构造带中— 晚侏罗世构造变形特征以共轭韧性剪切变形为主, 即在NE-SW向构造挤压作用下, 宁陕韧性剪切带与安康韧性剪切带分别发生左行剪切和右行剪切活动。

(2)依据最大有效力矩准则分析表明, 秦岭造山带内可能发育多组类似的共轭韧性剪切系, 大致以汉南-米仓山杂岩体为界, 其东、西两侧的造山带内部受韧性剪切带限制的地块分别发生向东、向西的构造逃逸。

致谢:本文在成文过程中, 得到了地质力学研究所胡健民研究员、李建华博士的大力帮助, 2位匿名审稿人对本文提出了建设性意见, 在此表示诚挚的感谢。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|