作者简介:陈汉林(1964-), 男, 浙江杭州人, 教授, 主要从事造山带与盆地构造研究.E-mail:hlchen@zju.edu.cn

帕米尔弧形构造带有巨大的地壳缩短量、近双倍的地壳增厚、巨大的海拔高程、同造山伸展作用, 对塔西南新生代构造变形、沉积和古气候影响重大。但是, 对于帕米尔的构造过程尚存在争议。基于前人研究成果, 可将帕米尔新生代构造演化过程归结如下:印度—欧亚板块的碰撞导致帕米尔在新生代早期开始构造抬升, 并在新生代晚期持续抬升。帕米尔北缘的主帕米尔逆冲断裂(MPT)和帕米尔前缘逆冲推覆系(PFT)可能在早—中中新世开始活动;东缘喀喇昆仑断裂(KKF)北段的起始活动时间在早—中中新世, 喀什—叶城走滑系统(KYTS)则于晚始新世—早中新世开始活动, 表明帕米尔可能在约20 Ma BP开始呈弧形向北挤入欧亚板块。10~7 Ma BP帕米尔内部的公格尔伸展系统开始发育。至上新世, KKF北段停止活动;KYTS在晚中新世或上新世的走滑速率大幅减小, 表明帕米尔与塔里木板块间的相对运动量在不断减少。对于帕米尔弧形构造带形成及其演化动力学机制的更清晰界定还有赖于构造过程时空分布、造山带与盆地以及地壳浅表与地球深部过程的系统研究。

Pamir syntax, a region with vast crustal shortening, doubled crust thickness, huge topographic elevation, and synorogenic extension, profoundly influences the structural deformation, sedimentation and paleoclimate in southwestern Tarim basin. However, the orogenic process of the Pamir is still controversial. Based on the previous research work, the Cenozoic tectonic evolution of the Pamir is summarized as follows. Due to the northward propagation of the IndiaAsia collision and subsequently south dipping subduction along the Main Pamir Thrust, the Pamir experienced tectonic uplift during the Cenozoic. The onset of thrusting and/or slipping along the Main Pamir Thrust, Pamir Frontal Thrust, northern segment of the Karakorum fault and Kashgar-Yecheng transfer system indicates that the northward motion of the Pamir happened at least since ca. 20 Ma BP. The eastwest extension along the Kongur Shan extensional system has an initiation age of 10~7 Ma BP. The termination of slip along the northern segment of the Karakorum fault occurred in the Pliocene and the slip rate of the Kashgar-Yecheng transfer system decreased substantially during the late Miocene or Pliocene, possibly reflecting the substantial decrease of the relative motion magnitude between the Pamir and Tarim plate. To specifically understand the orogeny in Pamir, a couple of aspects of studies should be addressed in the future, involving the spatio-temporal variations of orogenic process, the basin-range coupling and the coupling between shallow crust and deep process.

帕米尔弧形构造带(Pamir syntax), 或被称为帕米尔构造结, 位于喜马拉雅—青藏高原的西北部, 在经历了古生代和中生代的缝合拼接之后, 在新生代由于受到印度板块向北的强烈挤压推覆作用, 导致地壳强烈缩短增厚而发生构造抬升[ 1, 2]。块体间的碰撞挤压作用已导致帕米尔的南缘相对于北缘山前的阿莱山谷(Alai Valley)向北至少移动了600 km, 其中约300 km被帕米尔内部地壳的缩短所吸收, 另有约300 km由向南的陆内俯冲作用吸收调节[ 1]。

帕米尔弧形构造带呈突刺状向北强烈扩展, 一是导致了帕米尔地区的地壳明显增厚和山脉的大规模隆升, 地壳厚度普遍大于55 km, 在卡拉库尔地堑(Karakul graben)附近地壳的厚度甚至达到70~75 km, 是正常地壳厚度的两倍[ 3], 东北部的公格尔峰和慕士塔格峰的海拔分别达到7 719 m和7 546 m;二是导致了东西向的伸展和公格尔伸展系统(Kongur Shan extensional system)的发育, 其中正断层最大垂直落差在公格尔峰附近可达3 000 m[ 4, 5], 并使下地壳物质剥露至地表, 在南帕米尔地块的喀喇昆仑地区发育的大量深变质杂岩为下地壳物质被抬升剥露至地表的产物[ 6~ 8];三是导致了塔里木盆地西南部被强烈改造, 在其西南缘形成新生代的深坳陷, 在喀什附近沉积了上万米厚的新生代沉积, 并发生强烈的构造变形, 且在变形特征上表现出明显的空间差异性, 即塔西南山前冲断带自西向东可分为乌泊尓走滑逆冲构造带、苏盖特走滑冲断构造带、柯克亚—柯东逆冲构造带和和田逆冲推覆构造带[ 9~ 15];四也造成了塔里木海(新生代早期覆盖在欧亚大陆上的巨大浅水陆缘海)向西退去, 进而影响到塔里木地区乃至整个中亚地区新生代的古气候[ 16~ 22]。

帕米尔弧形构造带巨大的地壳缩短量、近双倍的地壳增厚、巨大的海拔高程、内部的伸展作用、下地壳物质的抬升剥露以及塔里木盆地西南缘新生代构造变形、沉积和对中亚地区古气候的影响, 使得帕米尔成为一个可以全面揭示造山带构造过程及其响应的理想研究区, 数十年来一直备受国内外学者的关注。

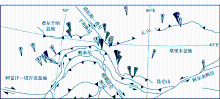

帕米尔弧形构造带南至新都库什(Hindu Kush)和喀喇昆仑(Karakorum)地区, 北以主帕米尔断层(Main Pamir Thrust)和帕米尔前缘逆冲推覆系(Pamir Frontal Thrust, PFT)与阿莱山谷和南天山为界, 东以喀喇昆仑断裂(Karakorum fault, KKF)、喀拉喀什断层(Karakax fault, KXF)和喀什—叶城走滑系统(Kashgar-Yecheng transfer system, KYTS)与甜水海地块、西昆仑构造带和塔里木盆地为界, 西则以达瓦孜断裂(Darvaz fault, DF)与塔吉克盆地为界[ 1, 10, 23](图1)。帕米尔东北侧的塔西南地区和西侧的塔吉克盆地都发育了巨厚的新生代沉积, 而北侧的阿莱山谷是连接塔里木盆地和塔吉克盆地的沉积盆地的残存盆地[ 24, 25]。塔里木—阿莱—塔吉克盆地以北的南天山山脉则由古生代造山带因印度—欧亚板块间的持续汇聚作用在晚渐新世—早中新世复活而成[ 26~ 30]。

| 图1 帕米尔构造简图(据文献[ 10, 23]修改)Fig.1 Simplified structural map of major tectonic domains within the Pamir (modified from references [ 10, 23]) |

帕米尔由一系列的地块在古生代、中生代拼合, 并在新生代由于受印度板块强烈的向北挤压作用构造隆升而成[ 1, 31]。在帕米尔的边缘带发育有KYTS、PFT等走滑或逆冲推覆系统。而帕米尔内部由北向南可依Akbaytal-Tanymas缝合带(ATS)和Rushan-Pshart缝合带(RPS)划分为北帕米尔、中帕米尔和南帕米尔, 其中的北帕米尔与阿富汗北部地区、西昆仑同属一个块体, 称为北阿富汗—北帕米尔—西昆仑带(North Afghan -Northern Pamir -Western Kunlun belt);中帕米尔与阿富汗Farah Rud地区原属同一块体;南帕米尔则与新都库什、喀喇昆仑等同属一个块体[ 1, 10], 且原与羌塘地块为一整体[ 32]。在帕米尔的北部和东北部分别发育有伸展性质的卡拉库尔地堑和公格尔伸展系统[ 4, 5]。

帕米尔弧形构造带在前新生代的地壳厚度可能仅为25~30 km[ 1], 但在新生代, 地壳在水平方向上缩短55%~64%[ 33], 致使地壳厚度增加至55 km以上, 甚至70 km[ 3, 34], 并导致地壳物质的大规模侧向挤出[ 35]、剥蚀和折返。帕米尔地区地壳的缩短、增厚和中下地壳物质的剥露与该区深部结构有着密切的联系。

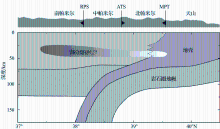

帕米尔—新都库什地区是地震多发区, 发生在此的中—深源地震被认为是沿特提斯构造带陆陆碰撞过程中发生的大陆岩石圈深俯冲的结果[ 1, 37, 38]。早期研究认为, 在帕米尔—新都库什地区存在2个地震带, 其一以发生中等深度地震为主的地震带以45°的倾角向南延伸至帕米尔之下150~200 km, 另一地震带则以高角度向北延伸至新都库什地区之下>300 km, 这2个地震带被认为是2个俯冲岩石圈板片的所在位置, 即向南俯冲于帕米尔之下的欧亚板块和向北俯冲于新都库什之下的印度板块[ 1]。其中的印度板块以高角度俯冲于新都库什之下, 而欧亚板块则以小角度向南俯冲于帕米尔之下[ 36], 且欧亚板块的俯冲板片呈上宽下窄的锲状, 在上部倾角较缓, 位于约80~120 km深的弯曲部位之下的板片俯冲倾角则显著增大[ 39], Schneider等[ 40]也认为该俯冲板片的俯冲倾角有增大趋势, 即从莫霍面附近的30°增加至150km深处的65°(图2)。对于欧亚板块的深俯冲作用, 最近的研究成果认为大量的地壳物质被冷岩石圈地幔下拉至帕米尔之下至少80~100 km, 之后只有下地壳和岩石圈地幔继续向下俯冲, 而密度较小的中上地壳不再向地幔深处俯冲, 导致帕米尔之下可能存在一个部分熔融层, 物质也可能被剥露至地表, 并认为在南帕米尔地壳之下还可能残留有印度板块的岩石圈地幔[ 41]。通过对帕米尔东缘N-S向剖面的研究, Kumar等[ 42]认为欧亚板块向南俯冲至中帕米尔和喀喇昆仑地区之下270 km, 印度板块则向北俯冲至喀喇昆仑之下130~170 km。虽然对于帕米尔弧形构造带的深部结构、板块的俯冲过程等仍存有争议, 但学者已公认在帕米尔之下存在以小角度向南俯冲的欧亚板块, 并对帕米尔在新生代的构造演化起着重要影响。

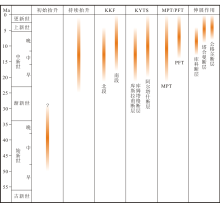

约50 Ma BP以来, 印度板块与欧亚板块的碰撞和持续的汇聚作用造成中亚地区强烈的陆内变形[ 43], 使得昆仑山、天山、祁连山等古生代造山带复活[ 26], 同时也导致了达瓦孜、喀喇昆仑等断裂大规模的左/右旋走滑、帕米尔构造带向北的强烈推进和地壳的强烈缩短增厚[ 1, 2], 而形成帕米尔弧形构造带。但对于帕米尔弧形构造带在新生代的构造演化过程, 现仍存争议。依据前人研究成果, 本文认为帕米尔弧形构造带在新生代的构造演化主要表现为帕米尔构造带内部的两期构造抬升以及构造带北缘的正向逆冲、东缘的右旋—斜冲、西缘的左旋—斜冲和内部的伸展作用(图3)。

| 图3 帕米尔构造活动时间分布图条带代表构造活动时间Fig.3 Summary of the timing of tectonic activities in PamirBoxes indicate the duration of tectonic activities |

帕米尔新生代初始构造抬升始于新生代早期, 与印度板块向北的俯冲作用有关。Bershaw等[ 44]通过对帕米尔弧形构造带东北缘山前奥依塔格剖面的沉积物氧同位素分析认为, 帕米尔地区在始新世至渐新世已经达到足以阻挡大气环流的高程。在帕米尔北部卡拉库尔地堑地区的磷灰石和锆石裂变径迹与(U-Th)/He结果显示该地区的构造抬升最早发生于中始新世(50~40 Ma BP)[ 45]。在帕米尔东南部中巴边境的巴基斯坦一侧, 沿着Rushan-Pshart缝合带发育有由中新世岩浆作用和后期剥露作用带到地表的下地壳捕虏体, 这些捕虏体的岩石学和U-Pb年代学结果显示其为冈瓦纳构造域的岩浆和沉积岩石组合在新生代早期的印度—欧亚板块碰撞初期被下冲到下地壳(地表以下超过50~80 km)的产物, 这表明南帕米尔在新生代早期的碰撞初期就已经发生显著的地壳增厚[ 6, 7, 8]。

帕米尔新生代晚期持续的构造抬升始于渐新世—中新世, 主要与欧亚板块向南的俯冲作用有关。在帕米尔东缘的磷灰石裂变径迹结果显示出约20 Ma BP的剥露和冷却事件, 被认为与库姆塔格断层和MPT的活动有关, 并认为在约25~20 Ma BP时, 天山、帕米尔和西昆仑地区已经开始地壳增厚和构造抬升, 这也被最近的黑云母40Ar/39Ar年龄、磷灰石和锆石(U-Th-Sm)/He以及磷灰石裂变径迹结果所证实, 这些结果都显示出KYTS在渐新世至早—中中新世发生过显著的构造活动[ 46, 47]。Bershaw等[ 44]通过对帕米尔东北缘山前奥依塔格剖面的沉积物碎屑锆石U-Pb年龄谱及其与帕米尔弧形构造带内岩体U-Pb年龄的对比分析, 认为中帕米尔在渐新世至中新世早期已经构造抬升, 并为山前沉积区提供物源。在帕米尔北部卡拉库尔地堑地区的磷灰石和锆石裂变径迹与(U-Th)/He结果显示该地区在渐新世晚期至早中新世(25~16 Ma BP)再次抬升[ 45]。在帕米尔北缘山前的阿莱山谷和塔吉克盆地的沉积速率分析表明, 该地区的盆地挠曲和沉积加速发生于早中新世[ 24, 48]。在帕米尔西南部的Kuhi-lal、Darai Stazh和Mulvoj地区,40Ar/39Ar年代学结果显示出22~17 Ma BP的冷却事件, 被认为是与构造抬升相关的剥露事件的反映[ 49]。且该期构造抬升时间与南天山在25~13 Ma BP复活相吻合[ 28, 30]。

帕米尔以主帕米尔逆冲断裂(MPT)和帕米尔前缘逆冲推覆系(PFT)与其北侧的阿莱山谷和南天山相分隔[ 1], 且在东北缘发育介于MPT和PFT之间的乌泊尔背驮盆地(Wupoer piggyback basin)[ 50]。

近E-W向展布的MPT是帕米尔与阿莱山谷的分界断裂, 在中国境内亦发育, 由多条向北逆冲的叠瓦状断层组成, 断裂南侧的Trans Alai山脉沿该断裂向北逆冲在阿莱山谷之上[ 1, 25]。Sobel等[ 47]通过对采自帕米尔东缘样品的磷灰石、锆石裂变径迹分析认为MPT在约20 Ma BP发生过构造活动, 但难以确定其起始活动时间。Coutand等[ 24]利用平衡剖面法计算出阿莱山谷在25 Ma BP以来的缩短速率为0.66~0.78 mm/a。Arrowsmith等[ 51]则通过对阿莱山谷内发育的阶地错断距离的分析, 认为MPT在全新世最小的倾滑速率约为6 mm/a。

PFT帕米尔在其东北部最前缘、最新的变形带, 以古近系底部的膏泥岩层作为滑脱面向北推覆, 由多个向北逆冲的次级推覆体及其间的撕裂断层所组成[ 25, 50, 52]。在别尔托阔依厚超6 000 m、倾向SW的新生代单斜层剖面上, 中中新世褐红色砾岩底部发育生长地层, 这可能反映了PFT的初始活动时间[ 25]。沿PFT广泛发育的第四纪冲积扇和地形地貌等被错断或变形的现象, 表明其在第四纪仍存在活动[ 53, 54]。

帕米尔以喀喇昆仑断裂(KKF)、喀拉喀什断裂和喀什—叶城走滑系统(KYTS)与其东侧的甜水海地块、西昆仑和塔里木盆地相分隔[ 1, 10], 3条断裂有可能参与调节了帕米尔相对于塔里木盆地向北的运动[ 25]。

走向NW的KKF一右旋走滑断裂, Phillipsa等[ 55]通过测试拉达克(Ladakh)北部地区剪切带中样品的U-Pb ID-TMS数据, 推测其起始活动时间为15.7~13.7 Ma BP, 而Valli等[ 56, 57]在KKF南段的阿伊拉山(Ayilari)火成岩中测得的结果则显示其起始活动时间不晚于22~25 Ma BP, Lacassin等[ 58]则认为起始活动时间在34~23 Ma BP。KKF北段的右旋走滑量为149~167 km, 走滑速率为(10.8±1.3) mm/a或(6.8±0.8) mm/a[ 32]。对于KKF的演化过程, Robinson[ 59]通过对遥感影像的解译并综合前人的研究成果认为KKF的北段在早—中中新世已作为连接帕米尔和青藏高原西部逆冲带的转换构造开始活动, 在晚中新世向南扩展并切断Kailas逆冲带, 至上新世, 由于左旋走滑的阿尔金断裂(Altyn Tagh fault, ATF)向南扩展并形成龙木错—郭扎错断裂系统(Logmo CoGhoza Ca fault system, LGFS)而使KKF的北段停止活动, 而KKF的南段则继续向喜马拉雅造山带内扩展。

走向NWW的KXF, 又名康西瓦断裂, 位于ATF的西南端, 延伸近700km, 是一左旋走滑断裂[ 60]。Avouac等[ 61]认为左旋走滑的ATF在其西南端分为KXF和 LGFS, 且其走滑量由KXF、LGFS以及向南的逆冲作用共同吸收调节。Cowgill等[ 62]则推测ATF的滑移量在其西南端主要被KXF和向南逆冲的甜水海逆冲带所吸收调节。早期的研究认为KXF在晚第四纪的左旋走滑速率为20~30 mm/a[ 63], 而近期的研究认为晚第四纪以来KXF的平均左旋走滑速率为8~12 mm/a[ 64], 在晚全新世的平均走滑速率为6~7 mm/a[ 65]。但也有学者认为KXF是一右旋走滑断裂, 且其在晚第四纪的平均右旋走滑速率约为9 mm/a, 并存在约2 mm/a的垂向滑移速率[ 66]。

走向NW的KYTS长约350 km, 宽达50 km, 由一系列走向NW、右旋走滑的脆性断层近平行排列而成, 其中的4条主要断层自西向东依次为库斯拉甫断层(Kusilaf fault)、库姆塔格断层(Kumtag fault)、叶尔羌断层(Yarkand fault)和阿尔塔什断层(Aertashi fault), 是帕米尔和塔里木盆地的主要边界断裂, 吸收调节了帕米尔相对于塔里木板块向北的运动量[ 10]。KYTS的起始活动时间为晚始新世—早中新世[ 1, 10, 47], 在晚新生代的右旋走滑量约280 km, 平均走滑速率为11~15 mm/a[ 10]。Sobel等[ 46]通过对采自塔什库尔干—叶尔羌河谷样品的热年代学分析, 认为KYTS中的库斯拉甫断层和库姆塔格断层至少在5~3 Ma BP以来已停止活动, 而位于最东边的阿尔塔什右旋走滑断层在过去5~3 Ma BP以来的水平滑移速率仅为1.7~5.3 mm/a, 即在晚中新世或上新世, KYTS的右旋走滑速率大幅减小。这一现象以及中新世以来该区域的运动学重建结果表明, 晚中新世或上新世以来, 帕米尔相对于塔里木板块向北的运动量在减少, 而塔里木板块向北的运动量在大幅增加, 即帕米尔与塔里木板块近乎作为一个整体向北运动[ 46]。

帕米尔以NNE走向的达瓦孜断裂(DF)与其西侧的塔吉克盆地为界, 且依据更新世、全新世的阶地、冲积扇、地形地貌等的错断距离, 推测该左旋走滑断裂的滑移速率为10~15 mm/a[ 1]。同时, 已有的地震和地质资料表明塔吉克盆地的东北部在向帕米尔俯冲, 故认为DF存在向西逆冲的分量[ 67]。目前对于DF的研究较少, 其运动学、活动时间、滑移速率、总滑移量等都未确定。

在新生代, 帕米尔内部的构造活动主要表现为伸展作用, 以发育卡拉库尔地堑和250 km长的公格尔伸展系统为特征[ 4, 5]。其中近南北走向的卡拉库尔地堑东西向的最大伸展量可能不超过3 km, 水平拉张速率为0.5~1 mm/a[ 4, 45];走向NW-SE公格尔伸展系统由北至南可分为木吉断层、公格尔正断层、塔合曼正断层和塔什库尔干正断层4段, 东西向的伸展量在公格尔山附近最大, 约为35 km, 在公格尔断层的北端约为30 km, 向南则减小至慕士塔格山附近的20 km, 至塔什库尔干断层处的<3 km[ 23, 69]。

对于公格尔伸展断裂的活动时间, 早期开展的钾长石、白云母、黑云母40Ar/39Ar年代学、磷灰石裂变径迹年龄结果以及热史模拟模式表明活动时间为5~1 Ma BP, 并根据公格尔山片麻岩穹窿北部的白云母、黑云母40Ar/39Ar年龄和钾长石多重扩散域(Multidiffusion domain, MDD)模式分析认为在2.0~1.5 Ma BP开始快速抬升剥蚀[ 5, 70]。而近十年在公格尔正断层上、下盘岩体的热年代学和热史模拟结果表明, 公格尔正断层北部开始活动的时间为8~7 Ma BP[ 23], 而南部开始活动的时间为6.2~5 Ma BP[ 69]。其中公格尔正断层在北部Qimugang山谷地区的下盘为古生代低级变质杂砂岩, 在公格尔山附近的下盘主要为古生代长英质片麻岩, 综合采自两个地区样品的独居石U-Pb年龄、云母40Ar/39Ar年龄和钾长石MDD分析表明断层下盘在8~7 Ma BP以来发生了快速稳定抬升, 在Qimugang山谷地区的剥蚀厚度约为10~11 km, 而在公格尔山附近的剥蚀厚度约为29 km[ 23]。且基于热对流和断层几何特征的模拟计算结果表明公格尔正断层在公格尔山附近自约7 Ma BP以来的倾滑速率为6.5 mm/a, 且下盘的剥蚀速率为4.2 mm/a, 处于一个稳定倾滑、剥蚀的状态[ 71]。公格尔正断层在墓士塔格山附近的起始活动时间则为6.2~5 Ma BP[ 69]。

Robinson等[ 69]认为20 km长、走向NNE的塔合曼正断层是公格尔正断层和塔什库尔干正断层的转换断层, 其活动时间始于10~8 Ma BP。而公格尔伸展系统最南端的塔什库尔干正断层北部的下盘在伸展过程中的剥蚀量≤5 km[ 69], 其下盘塔什库尔干碱性杂岩体记录的8 Ma BP的钾长石40Ar/39Ar年龄[ 72]可能与塔什库尔干正断层的活动有关。

对于发育在库科西鲁克乡附近N-S走向的库科正断层, 依据其上、下盘的黑云母40Ar/39Ar年龄、锆石(U-Th)/He年龄和磷灰石裂变径迹, 认为其活动时间为>12Ma-≤6 Ma BP[ 46]。而对于发育在北帕米尔中部的卡拉库尔地堑, 则认为该地区25~16 Ma BP间的加速剥蚀可能与伸展作用有关, 但由于缺少<16Ma BP的磷灰石(U-Th)/He年龄, 故只能推测发育在该区域的伸展断层的活动时间可能会晚于早中新世, 甚至与公格尔伸展系统的初始活动时间一致[ 45]。

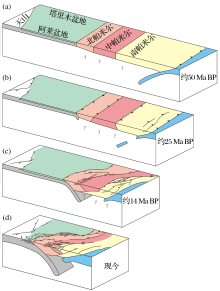

在约50 Ma BP, 印度板块与欧亚板块发生碰撞[ 43], 印度板块持续向北的低角度俯冲作用导致帕米尔—新都库什在新生代早期开始构造抬升, 地壳显著增厚[ 6~ 8], 达到了足以阻挡大气环流的高程[ 44](图4a)。在约25 Ma BP, 向北俯冲的印度板块西端发生拆沉作用, 转以高角度向北俯冲, 而欧亚板块开始以低角度向南俯冲于帕米尔之下[ 68], 导致帕米尔在新生代晚期持续构造抬升, 南天山也发生构造复活[ 28, 30](图4b)。帕米尔北缘的MPT可能在约20 Ma BP开始构造活动[ 47], PFT则可能在中中新世开始活动[ 25];东缘KKF段的起始活动时间在早—中中新世, 之后逐渐向南扩展[ 59], KYTS则于晚始新世—早中新世开始活动[ 1, 10, 47];西缘DF的初始活动时间虽未确定, 但推测其也可能在晚始新世—早中新世开始活动, 故帕米尔可能在约20 Ma BP开始向北运动[ 68], 呈弧形挤入欧亚板块(图4c)。至10~7 Ma BP, 公格尔伸展系统开始发育[ 23, 69]。而至上新世, KKF的北段停止活动[ 59];KYTS在晚中新世或上新世的右旋走滑速率大幅减小, 其中的库斯拉甫和库姆塔格断层至少在5~3 Ma BP以来未有活动, 表明晚中新世或上新世以来帕米尔与塔里木板块间的相对运动量在不断减少, 二者近乎成为一个整体并一起向北运动[ 46](图4d)。

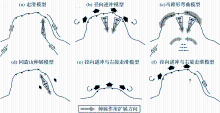

虽然地质学界普遍认为晚古生代以来冈瓦纳大陆碎片向欧亚大陆南缘的聚合、特提斯洋壳俯冲消亡、印度板块碰撞俯冲和塔里木板块陆内俯冲作用在形成现今帕米尔弧形构造带的过程中起到了至关重要的作用[ 5, 31, 73, 74], 但是对于帕米尔弧形构造带形成及其内部伸展的运动学和构造动力学机制尚存在着很大争议, 目前主要有5种不同的运动学模型, 其中的走滑模型、径向逆冲模型和马蹄形弯曲模型既可用于解释帕米尔弧形构造带的形成, 也可解释帕米尔内部的伸展作用, 而同造山伸展模型仅用于解释帕米尔内部的伸展作用, 径向逆冲与右旋走滑模型则用于解释帕米尔弧形构造带的形成。

早期, Peltzer等[ 75]认为分隔帕米尔与青藏高原的KKF新生代的构造活动在帕米尔弧形构造带的形成过程中扮演了重要作用, 其大规模右旋走滑活动的走滑量被帕米尔弧形构造带中的近E-W走向的逆冲断层所吸收而转化为逆冲量, 从而导致了帕米尔内部及边缘逆冲断层的强烈活动, 使得帕米尔相对于塔里木板块向北运动, 这一解释与Yue等[ 76~ 79]认为的阿尔金断裂走滑量转化为北祁连逆冲断裂的逆冲量模型相似。但KKF北段的右旋走滑量仅为149~167 km[ 32], 单靠KKF的右旋走滑难以形成整个帕米尔弧形构造带[ 25]。目前, 尽管对帕米尔弧形构造带东、西两侧走滑断裂的走滑量及其作用仍存有争议[ 10], 但一些学者认为帕米尔弧形构造带的形成受控于构造带西缘左旋走滑的DF、西南侧的恰曼断裂和构造带东缘右旋走滑的KKF与KYTS[ 10, 32, 44, 47, 59, 80, 81]。其中的KKF在新生代的持续向北扩展也导致了帕米尔弧形构造带内部的伸展作用[ 4, 80, 82], 作用过程类似于走滑拉分盆地。该模型可推测伸展作用最先开始于公格尔伸展系统的南端, 并逐渐向北扩展, 最大伸展量在南部地区[ 23], 但这与公格尔伸展系统总体上北宽南窄的现象[ 23, 69]相悖, 而且无法解释帕米尔西缘塔吉克盆地发生的逆时针旋转[ 67, 83]。

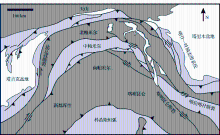

该模型主要基于帕米尔西缘塔吉克盆地古地磁数据(图6)所揭示的盆地逆时针旋转和帕米尔北缘断层的逆冲方向沿帕米尔弧形带呈放射状而被提出, 认为帕米尔弧形构造带中的逆冲断层在逆冲量上分布不均匀, 由中间向东西两侧递减, 在横向上呈现放射状分布, 从而形成帕米尔弧形构造带, 且沿MPT的放射状逆冲导致了帕米尔弧形构造带内部东西向的伸展作用[ 2, 4, 10, 67, 83, 85]。该模型可推测伸展作用最先开始于公格尔伸展系统的北部, 并逐渐向南扩展, 最大伸展量在北部地区[ 23], 这与公格尔伸展系统总体上北宽南窄的现象[ 23, 69]相符。而且该模型较好的解释了帕米尔西侧塔吉克盆地在新生代逆时针旋转的现象[ 67, 83], 但在东缘的古地磁研究未能揭示出塔里木盆地的顺时针旋转[ 86~ 88], 以及无法解释KYTS的大规模右旋走滑[ 10, 47]。

| 图6 帕米尔周缘地区古地磁旋转量分布简图(据文献[ 84]修改)深灰色为白垩系数据, 灰色为古近系数据, 浅灰色为新近系数据Fig.6 Simplified structural map of the Pamir collision zone showing the distribution of paleomagnetic rotations from Cretaceous and Cenozoic strata around the Pamir (modified from reference [ 84])Dark grey indicates Cretaceous data, medium grey indicates Paleogene data, and light grey indicates Neogene data |

帕米尔弧形构造带以南的南迦帕尔巴特(Nanga Parbat)地区在约10 Ma BP以来发生东西向的挤压缩短作用, 发育向北倾伏的南迦帕尔巴特向斜及南北走向的逆冲断层;而帕米尔北部和东部地区在10~8 Ma BP以来发生东西向的伸展作用, 发育卡拉库尔地堑及公格尔伸展系统[ 89]。Yin等[ 89]用马蹄形弯曲模型来解释同时发生在帕米尔弧形造山带南侧的挤压缩短作用和北部的伸展作用, 并认为左旋走滑的恰曼断裂控制着帕米尔弧形造山带的弧形造山过程。但印度与欧亚板块的碰撞及帕米尔隆起向北的凸进分别开始于约50 Ma BP和20Ma BP, 而上述的挤压缩短作用和伸展作用都发生在10 Ma BP以来, 对此, Yin等[ 89]则用俯冲板片拆沉模式来解释, 但仍存有争议。另外, 该模型的变形机制虽与径向逆冲模型不同, 但二者推测的帕米尔弧形构造带内部伸展作用的运动学模式是一致的[ 23]。

有学者关注塔里木板块向帕米尔的陆内俯冲作用以及公格尔山、慕士塔格山巨大的海拔高程, 认为塔里木板块向南的陆内俯冲作用导致MPT持续逆冲, 使得发育在该地壳尺度逆冲断层断坡之上的公格尔山和慕士塔格山片麻岩穹窿不断隆升, 从而形成了帕米尔弧形构造带巨大的海拔高程, 并在片麻岩穹窿的西缘发育公格尔正断层, 形成公格尔伸展系统[ 5, 70]。而Robinson等[ 69]通过对发育在中帕米尔的多个中中新世呈穹窿状分布的片麻岩岩体的研究, 认为塔里木板块的陆内俯冲作用使得帕米尔地壳遭受强烈挤压而增厚, 导致中、下地壳物质发生脱水熔融, 并被向上挤出而形成片麻岩穹窿, 在片麻岩穹窿两侧发育正断层, 公格尔伸展系统可能是同造山伸展作用的结果。该模型可推测伸展作用最先开始于公格尔伸展系统中部的公格尔山和慕士塔格山片麻岩穹窿西侧地区, 并逐渐向南北两端扩展, 最大伸展量在中部地区[ 23], 这与最大东西向伸展量在公格尔山附近[ 69]的观测结果一致, 但与公格尔伸展系统总体上北宽南窄的现象[ 23, 69]不符, 且片麻岩穹窿的形成机制仍存有争议[ 5, 69, 70]。

径向逆冲模型主要基于帕米尔西侧塔吉克盆地古地磁数据所揭示的盆地逆时针旋转[ 67, 83]而被提出, 而走滑模型主要基于帕米尔东缘右旋走滑的KKF和KYTS[ 10, 32, 47]而被提出。为了更好的解释帕米尔弧形构造带的形成, Cowgill等[ 10]提出了径向逆冲与右旋走滑模型, 即认为帕米尔西缘以径向逆冲的形式演化, 而东缘以KYTS的右旋走滑为主, 且推测帕米尔与塔里木的相对运动量可能以弧形造山的形式被KYTS的右旋走滑所吸收(图5f)。Bosboom等[ 84]通过对帕米尔东缘阿尔塔什(Aertashi)和克孜(Kezi)剖面的古地磁研究, 并结合前人在帕米尔周缘的古地磁研究成果(图6), 认为帕米尔弧形构造带的形成过程可分为2个阶段, 即在渐新世之前, 帕米尔弧形构造带以径向逆冲的形式演化, 其周缘呈对称性旋转, 西缘的塔吉克盆地发生逆时针旋转, 东缘的塔里木盆地则发生顺时针旋转(图5e);而从早中新世开始, 帕米尔东缘以右旋走滑作用为主, 西缘则一直为径向逆冲(图5f)。该模型结合了径向逆冲模型和走滑模型, 较好的解释了帕米尔西侧塔吉克盆地的逆时针旋转[ 67, 83]和东缘的右旋走滑[ 10, 32, 47], 但造成帕米尔东、西缘不同演化形式、东缘从径向逆冲转化为右旋走滑和内部东西向伸展作用的机制仍需进一步解释。

虽然关于帕米尔弧形构造带及大规模伸展系统的研究取得了很大进展, 但对于弧形构造带的演化过程、伸展系统的发育过程及形成机制和挤压到伸展的转换驱动力等方面仍然存在很大争论。

这些问题的解决, 作者认为, 取决于以下几个方面的持续研究进展:①覆盖帕米尔关键构造单元的系统构造年代学研究, 为帕米尔弧形构造带内造山活动的时空分布提供精确限定;②造山带与山前盆地的联合研究, 从造山带和盆地等不同角度联合限定帕米尔构造过程;③地质与地球物理联合研究, 建立地壳浅表与地球深部过程的耦合关系, 从而为厘定帕米尔一系列构造事件的地球动力学机制提供科学限定。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|

| [75] |

|

| [76] |

|

| [77] |

|

| [78] |

|

| [79] |

|

| [80] |

|

| [81] |

|

| [82] |

|

| [83] |

|

| [84] |

|

| [85] |

|

| [86] |

|

| [87] |

|

| [88] |

|

| [89] |

|