作者简介:王金平(1981-), 男, 山东德州人, 助理研究员, 主要从事海洋科技战略情报研究. E-mail:wangjp@llas.ac.cn

对英国近年来主要海洋研究战略、计划、项目及其海洋研究整体布局进行分析,发现具有如下特点:加强海洋研究国家层面的顶层设计;对海洋研究基础设施给予长期支持;根据国家科技现状和国民经济需求确定海洋研究重点领域;未来将重点关注海洋酸化、海洋可再生能源开发和海岸带灾害研究。为此,提出我国海洋科技发展的建议:制订国家级中长期海洋科技发展规划;加强对海洋科研基础设施的投资支持;针对国家战略需求,合理规划海洋科技研究重点。

In this paper, we have analysed the major marine research strategies, programs and projects and the overall layout on marine research of the United Kingdom in recent years and found several characteristics: The United Kingdom increased emphasis on the national top-level design of marine research; The marine research infrastructures of the United Kingdom will be given long-term support in the future; Priority areas on marine research in the future will be determine and identified according to the national science and technology status and national needs of national economy; The United Kingdom will focus on ocean acidification, marine renewable energy development and coastal hazards research in the future. Then we gave out some recommendations on our courtry’ development on marine science and technology: Establishing a long-term national marine science and technology strategic plan; strengthening the investment in the important marine research infrastructure; setting several reasonable research priorities according to China’s national strategic needs.

海洋约占地球面积71%,拥有极其丰富的矿产资源和生物资源,许多重要资源储量相当于陆地储量的几十甚至上千倍[ 1]。可以预见,在各国陆地国土面积基本已经固定的状况下,全球范围内的蓝色“圈地运动”势必上演。海洋蕴含的战略机遇对于正在崛起的中国是至关重要而不容错过,中国必须为此做好充分准备。近年来我国近海所面临的越来越严峻的海洋环境问题以及周边海域日趋激烈的资源争夺形势,也使得我国不得不重新从新的战略高度和长远角度关注海洋。2012年,党的十八大报告首次提出“建设海洋强国”的战略目标[ 2]。“海洋强国”的关键是海洋科技,强大的科技力量是建设海洋强国的基础和先决条件[ 3]。2013年7月,习近平总书记要求进一步“关心海洋,认识海洋,经略海洋”,并强调建设海洋强国必须“大力发展海洋高新技术”,搞好“海洋科技创新总体规划”[ 4]。这充分体现了我国政府对海洋科技及规划设计的重视。

欧美等国在长期的海洋研究实践中积累了宝贵的经验,尤其是在海洋研究的规划设计方面有许多值得我们学习之处。英国作为全球重要的海洋国家之一,长期以来十分重视海洋研究。丰富的海洋资源是英国的能量之源和立国之本[ 5]。近年来英国出台了若干重要的海洋研究规划和计划,直接反映了英国对海洋科技的整体布局,可以为完善我国科技规划体系提供借鉴。对我国海洋科技整体布局及“走向深海大洋”的战略目标具有重要借鉴意义。

英国早期海洋研究具有显著的分散管理和自由探索的特点[ 6]。20世纪中期以来,美国主导成功实施的三大科学计划(阿波罗计划、人类基因组计划和曼哈顿计划)为标志,人类正式步入“大科学”时代,科学的系统化和组织性更加突出[ 7]。海洋科学研究的复杂性和多学科交叉的特点使得其更加需要多部门多层次的联合,国家层面甚至全球性的规划和协调显得十分必要。

20世纪80~90年代,英国采取了一系列促进统筹海洋研究的举措,包括制定海洋科技预测计划,建立政府、科研机构和产业部门联合开发机制,增加科研投入等措施[ 8]。2008年英国成立了海洋科学协调委员会(Marine Science Co-ordination Committee,MSCC),旨在通过协调英国海洋研究和实施英国海洋战略,提高英国海洋科学的效率。这些措施有效促进了英国海洋研究活动的活跃。进入21世纪以来,英国更加重视海洋研究远景规划设计,鼓励引导科技力量关注对英国有战略意义的研究领域。2005年,英国首相布朗承诺“建立新的法律框架,以便更好管理和保护海洋”,标志着英国开始从国家战略层面综合布局海洋开发和研究。2009年,英国发布《英国海洋法》,为其整体海洋经济、海洋研究和保护提供了法律保障。英国近10年推出了一系列国家级海洋战略和研究计划,这些计划和规划具有显著的国际视野,致力于“建设世界级的海洋科学”和领导欧洲海洋研究。

英国对其海洋研究现状有以下判断:①英国海洋愿景是“清洁、健康、安全、富饶和生物多样化的海洋”;②英国是少数几个有能力在全球各海域进行科学研究的国家之一;③英国在许多国际海洋科学计划中起了重要的引领作用;④英国与全球的联系非常密切;⑤海洋研究部门之间存在壁垒。这些现状中既有优势又有劣势,明确英国海洋研究的优劣势有利于英国制定科学合理且具有可操作性的海洋研究计划。

“2025年海洋”(Ocean 2025)和“英国海洋战略2010—2025”是英国近年来最重要的两个研究计划。这两个计划明确了英国的海洋研究重点和发展方向,对众多海洋研究单元指示了方向。

英国自然环境研究委员会(Natural Environment Research Council,NERC)是英国7大研究理事会之一,是英国最重要的海洋研究资助机构。2007年,该委员会批准了英国海洋生物协会、英国国家海洋学中心、普利茅斯海洋实验室、普劳德曼海洋实验室、哈代海洋科学基金会、苏格兰海洋科技联盟和海洋哺乳动物研究部等7家海洋研究机构共同执行“2025年海洋”科学计划,该计划是一个战略性海洋科学计划,旨在提升英国海洋环境知识,以便更好地保护海洋。NERC在2007-2012年向该项计划提供大约1.2亿英镑的科研经费[ 9]。

该计划资助了10个研究领域:①气候、海洋环流和海平面:气候变化背景下的大西洋、南大洋和北极地区。②海洋生物地球化学循环:在高CO2的环境中,海洋生物地球化学循环及其反馈;生物碳泵及其对气候变化的敏感性。③大陆架及海岸演化:海岸与陆架过程的相互作用;人类活动和气候变化对河口、近海和陆架海生态系统功能的影响。④生物多样性和生态系统功能:调节海洋生物多样性的机制;生态系统服务的恢复力及可预测性;海岸带生态系统的生存。⑤大陆边缘及深海研究。⑥可持续的海洋资源利用。⑦人类健康与海洋污染的关系。⑧技术开发:海岸带和海洋模拟系统,生物地球化学传感器。⑨下一代海洋预报:海洋生态模拟系统及其不确定性研究。⑩海洋环境综合观测系统集成:公海和近海观测,海洋动物和浮游生物监测。

该项研究计划有利于解决英国主要海洋研究单元的协作问题,探索消除“海洋研究部门之间的壁垒”的方法。计划资助10个研究领域,既有全球性的海洋问题(如海洋生物多样性),又有侧重解决英国所面临海洋问题的研究方向(如海岸带和海洋模拟系统),是一个兼具国际视野和国家特色的海洋研究计划。

2010年,英国政府发布《英国海洋战略2010—2025》(UK marine science strategy)战略框架报告[ 10]。该战略是一个旨在促进通过政府、企业、非政府组织以及其他部门的力量支持英国海洋科学发展、海洋部门相互合作的战略框架。英国海洋科学合作委员会(Marine Science Co-ordination Committee,MSCC)负责该战略的具体操作,该委员会由政府部门和主要的海洋科学机构组成。该战略相对于“2025年海洋”计划更加完善、层次更加清晰、目标更加具体。该计划指出了英国海洋研究的主要问题:食品安全问题;能源安全问题;全球变化和海洋酸化问题;人类活动对海洋的影响。从英国对海洋的需求出发,设计了英国海洋战略的目标、实施和运行机制,指出了3个高级优先领域及其需要解决的主要问题:

(1)海洋生态系统的运作机制。生物多样性在特定生态系统功能中的角色?油气开采破坏的海底在多长时间内可以恢复?如何利用自然科学、社会和经济科学为可靠的“良好环境状态”指标建立一个基础?

(2)气候变化及与海洋环境之间的相互作用。气候变化导致的海洋环境的变化如何影响整个社会?由全球CO2浓度增加带来的海洋酸化如何影响浮游生物生产力及其他的海洋生态系统?英国周边海域在未来几十年中将会升高多少,将会带来何种影响?应采用何种管理方法应对气候变化对海洋环境的影响,如何保护人类的生存?自然环境的自身变化规律是怎样的,如何从人为活动导致的变化中区分自然环境自发的变化?

(3)维持和提高海洋生态系统的经济利益。海洋环境为人类提供了怎样的服务,如何影响人类与海洋环境相关的行为和选择?相对于传统能源,新的可再生能源(如波浪能)对环境造成怎样的影响?在建立海洋保护区与采取其他保护措施之间如何选择,在适合建立海洋保护区的情况下,应在哪些海域建立保护区以及建立多大的保护区才能有效保护生物多样性、提高渔业产量?如何评估多种人类活动的积累效应及其对生态系统的影响,如何将这些评估转化成管理行动?我们能够以怎样的精度预测不同的政策选择的生态影响以及不同管理行动带来的生态后果?

海洋科学数据的获取是制约海洋研究发展的一个重要因素,英国对海洋基础设施建设非常重视。英国政府2000年7月发表了英国科技政策白皮书《卓越与机遇:21世纪的科学和创新政策》,提出“以世界级的设施使我们的科学家和工程师做世界级的研究”的政策。根据这一政策,2001年6月,英国科学技术办公室(Office of Science and Technology,OST)发布了第一个《大科学装置战略路线图》,其中7个大科学装置中只有一项“海洋研究船”涉及海洋研究。而2009年公布了该路线图的最新版本,海洋研究装置比例占到50%,足见英国对发展海洋研究装置的重视。

2009年8月,英国公布了新的《大科学装置战略路线图》。其中对海洋科研基础设施的关注度显著提高。重点支持发展8项科研大装置,其中涉及海洋研究的大科学装置就有4项[ 11]。

英国未来重点发展的海洋基础设施分别是:①欧洲极地研究破冰船“北极光号”,该破冰船是新一代集科学钻探与多功能研究平台,具有50 MW方位推进系统和在100-5000m水深的海域进行海底以下1000m深基岩的深钻探能力。②欧洲海洋观测基础设施(Euro-Argo),该计划准备建成为欧洲的基础观测系统,以提高欧洲国家的整体能力。③欧洲多领域海底观测(European Multidisciplinary Seafloor Observation,EMSO),观测站分布于欧洲海岸,可采集地震、海底滑坡、海啸、海底风暴、生物多样性改变、污染和其他通过常规海洋学监测不能探测到的数据。④发展北极斯瓦尔巴特群岛综合观测系统(Svalbard Integrated Earth Observing System ,SIOS),加强对北极地区的研究。

此外,英国还积极参与到欧洲深海研究计划(Ecosystem Functioning and Biodiversity in the Deep Sea,EuroDEEP)、欧洲海底观测网计划(European Sea Floor Observatory Network,ESONET)和欧洲海洋岩芯研究计划(Challenges of Marine Coring Research,EuroMARC)的研究中。体现了英国海洋研究融入和引领欧洲海洋研究的战略定位。

英国在发展自动水下航行器方面已有多年的历史,英国从1988年开始研制Autosub系列水下机器人,在世界长期处于领先地位,此外,英国的自主式水下潜器(Autonomous Underwater Vehicle,简称AUV)和水下滑翔器也具有很强的国际竞争力。英国自然环境研究理事会(NERC)在使用这些技术开发世界海洋方面居世界领先地位,并期望成为下一代海洋机器人领域的引领者。

2013年1月,英国国家海洋中心(NOC)宣布,英国自然环境研究理事会在未来两年将资助1000万英镑以开展海洋机器人的研究和开发[ 12]。在发展海洋机器人的同时,结合卫星观测系统来推动船舶的系统观测,从而构建一个全方位的自动观测网络。2014年3月,英国国家海洋学中心(NOC)与英国皇家海军签署了一份协议,将在海洋自动化系统领域特别是海底航行器领域开展合作。英国国家海洋学中心(NOC)与英国自主水面航行器公司(Autonomous Surface Vehicles Ltd)和英国海洋一站式技术服务公司(Marine One Stop Technologies Ltd)合作开发的长航时无人驾驶水面航行器(Long Endurance Marine Unmanned Surface Vehicles,LEMUSV)于 2014年4月开始生产。

水下航行器将为提高监测英国海洋的环境状况提供机遇。该领域技术综合性强,开发难度极大,但也正因如此,相关技术的突破将会对海洋研究及相关产业带来巨大机遇,对国防、空间、油气、环保以及应急部门的发展具有促进作用。该技术领域的关键技术有:电池和动力系统、数据传输、生命支持系统、高强度耐腐蚀材料等[ 9]。

自工业化革命以来,人类大量使用化石燃料,造成了大气中CO2浓度大幅上升,在未来的几个世纪里,全球海洋将可能达到近3亿年来酸性最强的程度[ 13]。随着全球气候变暖,海洋CO2浓度逐渐升高,海洋酸化对海洋生物及人类的影响也已经逐渐显现并日趋严峻,针对海洋酸化的研究已成为国际科学界的一个热点。德国阿尔弗雷德·魏格纳极地与海洋研究所(Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research,AWI)发布了2013年“聚焦”主题:“海洋酸化—气候变化的孪生兄弟”,分析海洋酸化对海洋环境的各种影响;2013年7月,《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发文指出,海洋酸化不仅降低了个别物种的数量,也影响到整个生态系统。作为工业革命的“始作俑者”,英国对海洋酸化的研究也非常重视,发起了“英国海洋酸化”研究项目(UK Ocean Acidification Research Programme,UKOARP),并加强对北极地区海洋酸化问题的研究。

(1)英国海洋酸化研究项目

2009年5月,英国自然环境研究委员会(NERC)提议发起了“英国海洋酸化研究项目2009-2014”[ 14]。项目的发布与美国国会通过《联邦海洋酸化研究与监测(FOARAM)法案》的时间几乎同时。

该研究项目明确了英国在海洋酸化研究方面有3个研究目标:①降低预测碳酸盐化学变化中的不确定性,降低预测碳酸盐化学变化对海洋生物地球化学、生态系统等其他地球系统要素的影响的不确定性。②理解海洋生物对于海洋酸化和其他气候变化后果的响应,提高海洋生物对海洋酸化的抵抗力和脆弱性的认识。③为海洋生物资源的决策者和管理者提供数据和有效的建议。

(2)关注北极海洋酸化问题

英国对于极地地区的关注由来已久,随着全球海洋酸化问题的加剧,海洋酸化对北极地区和北冰洋的影响日益引起英国的关注。2012年6月,英国极地科学考察队对北极开展了5个周的科学考察,主要目的之一是研究海洋酸化对北极的影响[ 15]。英国此次北极科学考察的3个科考目标是:探究海洋生物和生态系统中化学变化的影响因素;海洋碳循环和营养循环;海洋对大气和气候的影响。

海洋可再生能源在全球的分布并不均衡,而英国近海潮汐能和波浪能的资源非常丰富,发展海洋可再生能源具有天然优势[ 16]。发展海洋可再生能源对于实现英国“清洁、健康、安全、富饶、生物多样化的海洋”的国家海洋愿景是一个绝佳的途径。正因如此,英国对海洋可再生能源研究抱有极大的信心。

2003年,英国政府公布《能源白皮书》提出,到2020年英国可再生能源将增加到20%[ 17]。此后的《英国能源研究中心海洋(波浪和潮流)可再生能源技术路线图》(UKERC Marine (Wave and Tidal Current) Renewable Energy Technology Roadmap)[ 18]和《海洋能源行动计划2010》(Marine Energy Action Plan 2010)[ 19],为英国的海洋可再生能源发展明确方向。

(1)海洋新能源技术路线图

2009年5月,英国能源研究中心发布《英国能源研究中心海洋(波浪、潮汐流)新能源技术路线图》。该路线图给出了英国海洋能源研究中心2020年发展远景,将海洋能源的开发过程分为6个阶段,最终实现英国海洋可再生能源到2020年的装机容量可以达到1—2GW。

(2)海洋能源行动计划2010

2010年3月,英国政府发布《海洋能源行动计划2010》,绘制了英国海洋能源领域至2030年愿景和技术路线图。该行动计划覆盖了海浪、潮差和潮汐流等能源,聚焦全英国但同时又尊重地方自治机构决策的多样性。指出在2020年以后将会大规模进行海洋可再生能源装置的部署,到2020年可以实现1GW的发电,有助于政府实现到2050年减少80%碳排放的目标。

英国四面环海,拥有漫长的海岸线,许多重要的城市和众多人口居住在沿海地区。因此英国长期以来十分重视海岸带地区的安全问题。2012年,英国先后启动两项针对海岸带安全的项目,充分体现了英国对海岸侵蚀、洪水、海啸等问题的关注。

(1)海岸线预测研究新项目

2012年3月,英国批准一项关于预测英国海岸线未来100年变化状况的项目“iCoast项目”,目的是建立预测海岸线沉积系统长期变化的新方法,以改进海浪泛滥和海岸侵蚀的长期风险管理,项目为期4年,经费总额为290万英镑[ 20]。

该预测模型将在区域尺度范围内应用,解决气候应力、沉积物补给、地貌侵蚀和洪水带来的风险管理问题,促进长期海岸工程及其管理,为海岸管理者提供解决方案。

(2)海啸威胁评估研究项目

全球范围内的大部分海啸(例如2004年印度洋海啸和2011年日本海啸)都是由板块边缘地震引起的,虽然英国远离板块边缘,但是大型滑坡引起的海啸风险对英国威胁很大。因此,2012年7月,英国自然环境研究理事会(NERC)提供230万英镑的项目经费支持,用于研究由巨大而罕见的水下滑坡引发的海啸对英国的威胁[ 21]。这是首次对英国滑坡海啸发生的概率及其可能带来的影响做广泛评估的研究。

这项为期4年的调查研究,将评估未来100年至200年间北极的滑坡海啸将会给英国带来什么风险,研究滑坡海啸可能对人类社会和基础设施造成的影响,研究现有海上防御体系的有效性,以及如何将海啸威胁纳入英国的复合洪水灾害风险管理中。

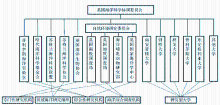

随着国际海洋研究的不断深入,英国以往分散管理和自由探索式的海洋研究组织方式存在一定的不足,从20世纪80年代开始,英国开始从国家层面综合布局海洋研究力量,政府对海洋研究机构的引导协调能力逐渐加强。2008年,英国重新组建了海洋科学协调委员会(Marine Science Co-ordination Committee,MSCC),该委员会由21个政府部门、企业代表及相关专家组成[ 22],主要负责协调分布在不同政府部门中的涉海机构的运行,以更好地促进英国海洋管理和研究。英国主要海洋研究主体主要由海洋研究机构和研究型大学构成,其中海洋研究机构总体可以分为4类:专门性研究机构、区域性研究组织、综合性研究机构和海洋综合调查机构,见图1。

英国国家海洋学中心(National Oceanography Centre,NOC)和普利茅斯海洋实验室(PML)是英国最重要的两个综合性海洋研究机构。英国国家海洋学中心隶属于英国自然环境研究委员会(NERC),研究范围从海岸带到深海,拥有大量先进设备和海洋科技人才,具有持续海洋观测和调查能力和世界级的海洋科研水平。普利茅斯海洋实验室(Plymouth Marine Laboratory,PML),主要从事海洋观测、海洋模型、研究和预测海洋生态系统,提供海洋环境解决方案,聚焦海洋环境与社会的关系,研究对象包括:河口、海岸带、陆架水域以及全球上层海洋。

哈代海洋科学基金会(Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science,SAHFOS)是英国最古老的海洋研究机构之一,其独特的海洋生物数据库(包含气候及环境指标)为海洋科学家和政策制定者的海洋管理提供重要支撑。

南安普顿大学是英国海洋研究中最重要的研究型大学,与英国国家海洋学中心具有密切的合作。苏格兰拥有两个海洋科技协会,主要聚焦苏格兰近海及海洋的研究。此外英国拥有两个专门以远洋调查为特色的海洋调查机构英国南极调查局和英国地质调查局,和以海洋生物研究为特色的英国海洋生物协会和海洋哺乳动物研究部。

总体上看,英国海洋研究越来越注重整体统筹协调,这有利于使分属于各部门的海洋管理和研究力量形成合力,共同促进英国海洋愿景的实现。在不断增强综合性海洋研究机构(如国家海洋学中心)实力的同时,也持续注重一些特色研究机构的发展(如海洋哺乳动物研究部),同时支持研究型大学的自由探索式研究。

(1)中国主要海洋科技规划概况

2008年国家海洋局发布了《全国科技兴海规划纲要2008-2015年》,对中国海洋科技的现状,发展需求,指导思想和基本原则,明确了区域和总体发展目标。指出,中国重点发展的海洋科技包括:海洋生物技术,海水综合利用,海洋可再生能源技术,深远海技术,海洋监测技术,海洋环境保护,海洋生态保护与修复和海洋灾害监测预警等[ 23]。

2009年,中国科学院发布《中国至2050年海洋科技发展路线图》报告,分析了中国未来几十年在海洋环境、海洋生态、海洋生物、海洋油气与矿产资源、海岸带可持续发展等领域中的关键科学问题和技术。报告绘制了各分支领域至2050年的发展路线图,对我国海洋科技长远发展指明了方向[ 24]。

2011年,国家海洋局等发布《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》,对我国未来5-10年面临的形势、存在的问题进行了分析,明确了我国海洋科技发展的指导原则。指出重点研究方向包括:海洋调查和探测、海洋与气候、海洋生物多样性、海底底部过程等;并提出建设“数字海洋”,发展海洋资源开发利用、海洋可再生能源、深远海考察能力、海洋立体观测技术、海洋环境灾害预报技术、海洋生态健康维护、海岸带综合管理技术、海岛开发与保护技术以及南北极环境考察等[ 25]。

(2)中国海洋科技面临的主要挑战。

随着我国沿海经济的不断发展,近海所面临的海洋问题日益严峻,海岸带环境灾害频发,海洋富营养化严重,海洋渔业资源面临枯竭。

相对于我国建设“海洋强国”的未来战略定位和面临的越来越多的海洋问题,我国海洋研究的科技实力相对不足,海洋研究基础设施相对于欧美发达国家有较大差距,深远海探测研究能力不足,海洋综合观测能力也有待提高。此外,海洋研究力量较为分散,各研究单元缺乏高效的协调机制,难免出现重复布局的情况。这在我国海洋科研资源有限的现状下不利于形成合力。

中国的海洋研究经历了半个多世纪的发展已经具有一定的规模优势,研究人员及每年的研究论文数量都在全球范围内占有较大的比重,已经成为一个名符其实的“海洋研究大国”。另一方面,我国的研究成果的质量相对不高,与我国建设“海洋科技强国”的目标并不相符。因此不断从海洋研究强国中学习先进的经验,结合我国自身特点,可为建设海洋强国提供持久动力。从英国近年来的海洋研究计划中可以学习以下几条经验:

(1)制定国家中长期海洋科技战略规划

中国拥有漫长的海岸线,海洋经济一直以来是我国国民经济的重要组成部分。近年来,海洋科技对于经济的拉动作用日益增强。对于中国这样一个海洋大国,提振本国海洋科技实力是增强我国整体海洋竞争力的关键。在大科学和大数据背景下,海洋科技的发展将更加依靠多部门和多学科之间的紧密协作。应适时成立国家层面的“海洋科技协调委员会”,统一协调和引导全国海洋研究力量,并尽快以《全国科技兴海规划纲要2008-2015年》、《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》和《中国至2050年海洋科技发展路线图》为基础,建立一套可操作性的国家级战略规划,以明确国家层面的海洋科技愿景、战略优先领域和实施路线图等。国家层面的顶层设计有利于明确重点方向、凝聚科研力量和引导科研投入,对我国的海洋科技长远发展具有战略意义。

(2)加强海洋科研基础设施建设

英国对于海洋研究基础设施的极大关注代表了近年来国际海洋研究的整体趋势,包括美国在内的许多主要海洋国家在深远海海洋调查船、海洋底基观测系统和深海潜水器方面都长期给予了大量的长期的投入。海洋数据的获取能力直接决定了海洋科学研究的水平,先进的海洋科研基础设施是保障高质量的海洋数据获取和样品采集的必要手段。作为一个海洋大国,我们在海洋研究中的海洋设备仅仅依靠进口国外产品是远远不够的。从海洋研究长远战略方面考虑,应该加大对自主知识产权的海洋设备的研发投入,特别是一些具有战略意义的海洋基础设施,如海洋底基观测系统技术设备、深远海采样设备、海洋深潜器技术等。

(3)科学规划我国海洋科技研究重点

中国目前已经建立起了较为完善的海洋研究体系,各研究领域已基本实现全覆盖。但是我国海洋研究的重点方向应有所侧重。根据国际海洋形势及我国面临的海洋挑战,研究重点可以首先聚焦以下3个方面,以期有所突破。

第一、建设立体海洋综合观测系统。海洋研究发展到今天,对于高精确度、长时间序列、实时获取的海量数据的依赖越来越强。以数据密集型为特征的“第四范式”科学研究时代即将到来,海洋学研究的“大数据”特征逐渐显现[ 26]。能够长时间长周期监测多种海洋参数、进行多种海洋现场试验的立体海洋观测系统将是未来海洋研究的重要基础工具。目前,美国、欧洲、日本、加拿大等主要海洋国家均已在该领域有所布局,我国在该领域的研发尚处在起步阶段。建立我国自主的大型海洋综合观测系统将对我国海洋研究起到极大地促进作用,系统的开发也将会带动其他相关技术领域的全面提升。同时,在东海和南海等重要海域建立综合海洋观测系统,对于深入了解周边海洋环境和保障海洋安全具有重要意义。

第二、海洋环境保护及生态恢复研究。改革开放以来,中国沿海经济快速增长的同时,也带来了对近海环境的巨大破坏[ 27]。近海海水富营养化、生物多样性丧失、渔业资源枯竭等问题对沿海经济发展及人民福祉造成损害。因此,我国在海洋环境数据获取、灾害评估及预测、海洋生态恢复、渔业资源可持续等方面的研究亟需加强。扭转我国海洋环境的持续恶化的状况,创造一个生态友好型的近海海洋环境,对我国整体国民经济的健康可持续发展具有重要的推动作用。

第三、海底资源勘探开发技术。随着陆地资源的总量不断减少,资源枯竭日渐变得“可预期”,各国逐渐将注意力转向资源量丰富的海洋,海底资源争夺日益白热化。海底固体矿产、生物基因资源、富钴结壳资源、热液多金属矿资源是世界海洋强国争夺的重点资源,海底资源开发技术一旦实现关键技术突破或实现大规模成本降低,将颠覆全球资源格局。随着技术进步和油价飙升,石油业逐步从浅海向深海推进[ 28]。因此,我国应在最高层面上对海底资源特别是深海资源的研究和开发进行尽早布局,并给予充分的支持,避免错过重大战略机遇。

第四、重点加强深海大洋科学考察能力的建设。随着陆地资源日渐枯竭,近海资源开发技术日趋成熟,未来各国争夺资源的方向必然转向深海大洋,深海大洋对于正在崛起的中国是一个至关重要而不容错过的战略机遇[ 29]。随着“蛟龙号”下潜成功和“科学号”考察船的投入使用,我国的深海探测技术进入到了一个新的历史时期。我国应充分发挥“蛟龙号”和“科学号”的引领作用,积极拓展其他相关技术的开发和应用,着重发展造价相对较小、操作更为灵活的无人深潜器技术,即遥控潜水器(ROV)、自助式水下机器人(AUV)以及水下滑翔机。欧美等先进海洋国家在无人深潜器方面积累了丰富的经验,很多产品已经达到标准化生产阶段,如英国国土机械动力公司(Soil Machine Dynamics Ltd)公司的ROV系列产品和美国金枪鱼机器人公司(Bluefin Robotics Corporation)的蓝鳍金枪鱼系列AUV产品,其稳定性和可靠性得到广泛认可。我国在此领域与之差距较大,主要问题是技术研发成果与实际应用衔接不畅。应当采取切实有效手段,积极鼓励国内企业和研发机构开展自主技术开发,并寻找机会与国际重要海洋技术公司开展合作,力争取长补短,早日形成我国深海大洋研究的综合竞争力,为我国海洋研究、资源开发和海洋权益提供强有力支撑。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|