徐祖新(1988-),男,湖北枝江人,博士研究生,主要从事非常规油气地质与评价研究. E-mail:xuzuxin20081234@163.com

为了定量表征页岩储层孔隙结构,应用NMR和CT扫描技术研究中扬子地区陡山沱组页岩储层孔隙结构特征。研究结果表明:①陡山沱组页岩横向弛豫时间(T2)谱为非对称不连续双峰结构,且T2谱的谱峰小,代表页岩孔隙直径小;②发育微孔隙、微裂缝的页岩密度最小,在CT灰度图像中表现为黑色,CT灰度图像经伪彩色增强,可以更直接地观察页岩内部孔隙发育特征;③页岩的三元组构中,矿物、有机组分和孔隙分别具有不同的CT 数分布区间,通常孔隙的CT 数都小于300 HU,因此可通过CT 数来定量识别孔隙;④根据NMR的T2截止值计算了页岩有效孔隙度,并分析了页岩储层中可动流体百分数。

From the angle of refinement, nondestructive and quantitative characterization, NMR and CT scanning techniques were used for shale reservoir of pore structure. The results show that: ①The shale T2 spectrum as the asymmetric continuous double peak structure, no single peak T2 spectrum, spectral peak is the peak representing the development of pores; ② The shale micro pore, micro cracks is in the minimum density, CT in gray image is black, gray image by pseudo color enhancement, can more directly observe of shale internal porosity characteristics; ③ The three tuple shale structure, minerals, organic components and pore are of different CT number and CT distribution interval, CT number of pores are usually less than 300 HU, so it can be through the CT number to quantitatively identify pore; ④According to the shale NMR resonance experiment T2 cutoff value of the effective porosity calculation of shale, mobile fluid percent in shale reservoirs was analyzed.

进入21世纪以来,常规油气资源正面临着在未来50年左右枯竭的危机,页岩气等非常规油气资源的研究和开发将会进入一个非常重要的接替时期[1]。页岩气主要以吸附状态和游离状态赋存于页岩中,吸附态页岩气存在于有机质和黏土矿物表面,游离态页岩气存在于孔隙和微裂缝中,还有少量溶解于液态烃和水中的溶解态页岩气[ 2, 3]。页岩储层孔隙结构是影响气体储集能力和页岩气开采的主要因素,Schettler等[ 4]分析后认为美国泥盆纪约50%的页岩气存储在孔隙中,精确评估页岩储层的孔隙体积是最基础的问题。相比砂岩储层,页岩由黏土矿物和有机质等成分组成,具多微孔性、低渗透率特点[ 5];页岩气储层孔径较小,Barnett页岩的孔喉小于100 nm[ 6],10 nm 左右的纳米孔隙含量丰富[ 7],这些都给页岩储层孔隙结构的描述和评价提出了更高的要求。如何研究页岩孔隙结构特征已经成为非常规油气首要解决的问题之一,其对页岩油气勘探层位选取、资源潜力评价和油气渗流能力计算具有重要意义[ 8]。

目前,用于页岩孔隙结构表征的方法主要有两类:一类是将页岩样品制作成薄片等,然后用高分辨率扫描电镜对孔隙进行观察和定量统计[ 9, 10, 11, 12, 13, 14];另一类即常规的氮气吸附法和压汞法等,主要用于孔隙度和孔隙结构的分析测试[ 15, 16]。虽然这些方法都已取得工业化的应用,但它们在页岩的储层评价上仍存在一定的局限性。如氮气吸附法,页岩中除有机质外,黏土矿物等也对气体有一定的吸附能力,导致由岩石特性与气体之间的作用而产生测试误差问题,尽管在试验过程中可以通过实验条件、样品内表面积、气体成分等进行校正,但精度会受到影响[ 13]。而压汞法通常用于连通的中孔和大孔分析,页岩表面不均匀性也会引起汞的表面张力和接触角发生变化,导致测量结果出现偏差。而且,页岩中的孔隙直径处在纳米量级,高压压汞容易产生人工裂缝[ 13],影响测量结果。另外,各种高分辨率扫描电镜方法虽然可以观察到纳米级孔隙,但在测量孔隙大小时,人为因素影响较大,应用较为局限,而且只能观察局部孔隙形态,统计代表性差[ 13],无法认识其空间分布规律。更重要的是,所有传统方法均存在一个共同的缺点,即这些方法在样品制备过程中或者会破坏页岩原生的孔隙系统,或者会产生一些人为的二次破坏孔隙,造成较大的误差,而以快速和无损检测为特点的核磁共振技术和CT扫描技术可弥补这些不足[ 17]。

从本文将从孔隙无损化、精细化、定量化表征的角度出发,提出应用核磁共振技术和CT扫描技术进行页岩孔隙结构评价的新方法。研究将主要侧重于分析页岩的孔隙大小、孔隙CT数、有效孔隙度和可动流体百分数4个方面。

中扬子地区上震旦统陡山沱组广泛发育的页岩,其沉积层位比较稳定、分布面积大、沉积厚度大,有机碳含量高、有机质类型好,多数已到成熟-过成熟阶段,具备良好的页岩气形成条件[ 18]。本次研究的页岩样品采自中扬子地区震旦系陡山沱组底部黑色泥页岩段(N1~N6为由深到浅的样品编号),有机碳含量及矿物成分见表1。样品规格为20 cm×20 cm×10 cm,按国家标准将样品制作成直径约2.5 cm的人造岩心样品用于各项实验分析。

为了实现对页岩储层的多项研究,依次设计并开展了Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ共4个系列的实验。

系列Ⅰ为孔隙度测试。实验前,首先在80 ℃的干燥箱内烘干页岩样品, 约12 h 放入干燥器内冷却至室温。然后按照SY/T 5336-1996 标准对页岩进行孔隙度测试。

| 表1 样品基础分析数据 Table 1 Fundamental analysis of samples |

系列Ⅱ为核磁共振横向驰豫时间(T2)谱分析测试。实验前将样品放在70 ℃的干燥箱内干燥24 h,然后抽真空8 h,最后放入蒸馏水中饱和8 h,完成样品预处理。研究页岩样品的核磁共振实验共包括3个步骤:①样品开展100%水饱和的低磁场核磁共振实验;②将样品取出放入离心泵中,在200 Psi 的离心压力下高速离心1.5 h,使样品达到理想的束缚水状态;③将离心后的样品再进行残余水状态下的低磁场核磁共振实验。每个页岩样品可获得在100%饱和水状态下和在残余水状态下的两个T2 谱,用于页岩的孔隙结构研究。

系列Ⅲ为X射线CT扫描分析。所用扫描仪为美国BIR公司生产的ACTIS-225FFiCT/DR/RTR 微焦点X射线CT扫描仪。

系列Ⅳ为页岩扫描电镜分析,主要用于验证核磁共振孔隙结构的测试结果。扫描电镜的最大优点是样品制备方法简单,只需将页岩切割成大小合适的尺寸,将其粘接在电镜的样品座上即可直接进行观察。

核磁共振是指原子核与磁场之间的相互作用[ 19, 20]。核磁共振方法,即采用较低的磁场强度,通过对储层流体中1H的核磁信号进行检测,获取孔隙中流体的横向驰豫时间(T2)谱,用于分析储集岩的物性和渗流特征[ 19]。虽然,早在20世纪80年代,核磁共振方法已被广泛应用于研究碎屑岩和碳酸盐岩等常规油气储集岩[ 21~ 24],但是这项技术却很少被应用于页岩的孔隙结构研究。

利用核磁共振T2谱分析页岩孔隙结构的基本原理是:页岩中的孔裂隙水中1H核的横向驰豫时间与孔隙半径成正比,因此孔隙越大驰豫时间越长,则T2谱上弛豫时间较长的核磁信号所占比例越多,而孔隙越小驰豫时间越短,则T2谱上弛豫时间较短的核磁信号所占比例越多[ 16]。

孙军昌等[ 25]研究发现,页岩T2谱可以分为3种类型,即单峰T2谱、含有孤立右峰的双峰T2谱及左、右峰连续分布的双峰态T2谱,其中以含有孤立右峰的双峰T2谱为主。

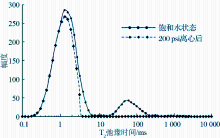

据对各页岩样分析的结果,核磁共振T2谱波峰个数、分布、连续性和形态可反映页岩中各级孔隙的发育特征。陡山沱组页岩样品饱和水状态T2谱分布特征为非对称不连续双峰,未见单峰T2谱。即页岩T2谱离心之前具有两个峰,且右峰与左峰是完全分开的,右峰核磁信号幅度也远小于左峰,其中左峰T2弛豫时间分布在0.1~10 ms,右峰T2弛豫时间分布在10~100 ms。离心后右峰基本消失,但仍有一小部分保留;左峰基本不变,但略有减小或偏移(图1)。

通过分析(以N1号页岩为例),可以得出以下几点结论:① 该样2个谱峰分别反映了2种孔裂隙类型,其中微小孔的孔峰最大,说明微小孔最发育;② 微小孔峰在离心前后谱形态变化不大,说明微小孔隙连通性差,导致束缚在微小孔孔壁的残余水不能够通过离心实验离出;③微裂缝峰经离心后原来的峰消失,说明裂隙的连通性好,非常有利于流体的运移;④微小孔和微裂缝两峰之间不连续,说明这两类型孔隙间的连通性差。

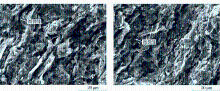

页岩T2谱反映该区页岩储层中除发育有有机质内孔、化石内孔等细微孔隙外,还发育有数量相对较少的溶洞或裂缝、微裂缝等孔隙空间。样品扫描电镜分析的结果与核磁共振分析的结果基本一致(图2)。

利用CT扫描技术研究页岩的结构组分及孔隙结构的基本原理是:利用X射线穿透页岩样,收集由于页岩中物质吸收而衰减了的射线强度(其值大小可用CT数表示),CT数大小可反映页岩体结构内部各组分的详细信息[ 26]。

在CT扫描图像中,不同密度对象就有不同的CT值,表现为不同的灰度值。在一幅岩石CT扫描图像中,其灰度共有256个级别,0最暗(全黑),255最亮(全白)[ 27]。

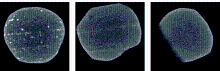

图3为页岩CT扫描灰度图像,图中黑色点表示物质密度较低,白色点表示物质密度较高,由黑到白表示物质密度由低到高的变化。页岩中的孔隙使得岩石密度降低,因此包含孔隙的页岩显微CT 图像中显示为具有较深颜色的像元。页岩矿物颗粒的密度最大,表现在图像中为白色或灰白色;而发育微孔隙、微裂缝的页岩密度最小,表现在图像中为黑色。从中可以看出,页岩内部微孔隙发育,有利于游离气的储存。

由于人眼对灰度微弱递变的分辨能力远比颜色变化低,因此可以通过增加颜色类别来提高人眼对图像的视觉分辨力[ 28]。将一幅灰度图像映射为一幅彩色图像的增强方式称为伪彩色增强,对页岩CT 图像所进行的彩色增强即伪彩色增强。笔者利用VC + +软件实现了页岩显微CT图像的伪彩色增强[ 29]。

比较图3,4可以看出,伪彩色增强后的页岩显微CT 图像分辨率比灰度图显著提高,可直观地判断出微孔隙和微裂缝处在蓝色区域内,矿物颗粒主要出在黄色及红色区域内。

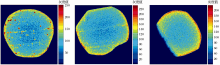

页岩的孔隙结构特征可通过X射线CT扫描技术来精细定量研究。到目前为止,这项研究在国内外仍鲜有报道。为研究方便,这里将页岩看成是由有机质基质、空隙(孔隙和微裂缝)和无机矿物所构成的三元介质。由于三元介质在密度和有效原子数大小方面存在较大差异,这导致它们的CT数截然不同,因此可通过CT数的大小来定量识别它们。

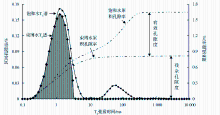

一般CT图像中用二元黑白图像像素的大小来代表CT 数的大小:空隙部分的CT数较低,表现为深黑色;矿物部分的CT数较高,表现为亮白色;而页岩基质的CT数介于二者之间,表现为灰色。由图5可知: ①剖面线经过孔隙和微裂缝时,CT 数急剧降低, 呈现大小不等的波谷,其中孔隙和微裂缝的空隙性越高其波谷越低, 波谷处CT 数都在300 HU以下;②剖面线经过矿物充填带时,该区域内CT 数呈现波峰特征,峰值都在3000 HU左右;③页岩基质(包括各种显微组分)的CT数大部分都在500~1800 HU。

页岩储层是一种低孔、低渗储层。页岩气要经过页岩的各级孔隙和微裂缝系统产出,因此孔隙发育程度是决定渗透率高低的主要因素。通常,反映孔隙总体发育情况的指标为总孔隙度。其定义为页岩中所有空隙部分所占页岩体总体积的比例。总孔隙度简称为孔隙度,它不仅包括页岩中的连通性孔隙,也包括部分封闭性孔隙。这里采用气测法测量了6块页岩样的孔隙度。结果表明,各样品的孔隙度值介于1.24%~3.86%之间,平均2.25%(表2)。

| 表2 样品物性分析数据 Table 2 Physical properties analysis of samples |

有效孔隙度才是流体流动的空间,而不是总孔隙度,不包括孤立孔。页岩的有效孔隙度页岩中互相连通的孔隙的体积与岩石总体积之比。Joachim[ 30]提出了泥岩的有效孔隙度测定方法,汞孔隙度和氦孔隙度以及水浸入方法测试孔隙度为有效孔隙度。Freeze 等[ 31]指出在低渗透沉积物中内扩散被认为是主要的运移方式,与基质孔隙相比裂缝才是主要的扩散通道。Pearson 等[32]提出泥岩的孔隙包括总孔隙度(或者物理孔隙度,没有被矿物颗粒占据的体积),平流孔隙度(与平均线性流速有关),扩散孔隙度(扩散基质和物质有关),地球化学孔隙度(流体反应的孔隙度,在泥岩中一般等于其他孔隙度的30%~70%)。

目前,虽然许多常规孔隙度测试方法已取得了工业应用,并在测量总孔隙度方面具有不可替代的作用,但是这些方法也存在一个共同的局限性,即较难测得页岩的有效孔隙度。研究发现,核磁共振T2谱分析技术可弥补这个不足,将这些常规方法与核磁共振方法相结合可获得页岩的有效孔隙度值。

为了获得页岩的有效孔隙度值,需要对同一页岩样先后进行饱和水和残余水两种状态下的T2谱分析。首先,在100%饱和水状态下对页岩样分析后,可获得一个驰豫幅度随驰豫时间变化的T2谱。可将该T2谱转化为一个累计驰豫幅度随驰豫时间变化的累计T2谱(图6)。根据核磁共振原理,T2谱代表了1H在一定测试时间内的共振幅度值,为无量纲。因此,可将饱和水状态下累计T2谱的最高幅度值标定为总孔隙度[ 33, 34]。其次,在残余水状态下对页岩样分析后又获得一个T2谱。同样,将该T2谱转化为一个累计驰豫幅度随驰豫时间变化的累计T2谱。经归一化处理,可将残余水状态下的累积T2谱的最高幅度值标定为残余水孔隙度。最后,根据标定的总孔隙度和残余水孔隙度的大小,二者的差值即为有效孔隙度。以N1号样的计算为例(图6),该样气测法孔隙度1.68%,则经计算获得该样的有效孔隙度和残余孔隙度分别为0.93%和0.75%。

对页岩油气勘探而言,如何实现页岩孔隙含油气性及饱和度确定才是页岩储层的关键。在一个典型的T2谱中,必然存在一个分界值,这个值将T2谱划分为可动流体部分和束缚流体部分:大于该值部分的T2谱代表了可动流体,而小于该值部分的T2谱代表了束缚流体,或称为不可动流体[ 34]。

国内外学者对于砂岩和碳酸盐岩储层T2cutoff进行了大量实验研究[ 19, 20],但是针对页岩T2cutoff的研究相对较少。Schlumberger公司对于中、高渗砂岩储层推荐T2cutoff=33ms,对于碳酸盐岩储层推荐T2cutoff=92ms,王为民等对低渗砂岩储层研究表明其T2cutoff分布范围很宽,平均值为12.85ms[ 19],仅约为中、高砂岩储层T2cutoff的1/3。孙军昌等[ 25]研究表明页岩储层可动流体T2cutoff分布在3.87~16.68 ms,平均值为8.29 ms。

从图1可以看出,页岩离心后仅将较大孔隙及裂缝中的流体离心出来,T2弛豫时间小于10ms的细微孔隙中的流体基本未被离心出来,表现为核磁共振T2谱左峰基本未发生变化,而幅度较小的右峰基本全部消失,可见页岩储层T2cutoff小于10 ms。孙军昌等[ 25]的研究也证明了这个结论,他们认为当继续增大离心力时,页岩核磁共振T2谱上T2弛豫时间小于10 ms 的细微孔隙中的流体仍然未被离心出来,岩芯含水饱和度的减小主要仍然来自于弛豫时间较大的孔隙和裂缝,但其减小幅度很小。

T2谱左峰代表束缚水,右峰代表可动水。T2谱右峰下包面积占T2谱总面积的百分比即为可动水饱和度,因此T2谱右峰所占比例越大表示可动水饱和度越高,反之亦然。页岩核磁共振结果(表3)表明,T2谱左峰所占比例很大,而右峰所占比例很小,表明页岩样品束缚水饱和度很高,而可动水饱和度很低。

| 表3 核磁共振实验结果表 Table 3 NMR results of shale samples |

页岩的核磁共振横向驰豫时间(T2)谱分布特征为非对称不连续双峰结构,未见单峰T2谱,谱峰越大则该峰所代表的孔隙越发育。

发育微孔隙、微裂缝的页岩密度最小,在显微CT图像中表现为黑色,CT图像经伪彩色增强,可以更直接观察页岩内部孔隙发育特征。页岩的三元组构中,矿物、有机组分和孔隙分别具有不同的CT 数分布区间,通常孔隙的CT 数都小于600 HU,因此可通过CT 数来定量识别孔隙。

页岩核磁共振T2截止值为10 ms左右,核磁共振T2谱可用于计算页岩的有效孔隙度,它是页岩气储层渗透率主要决定因素。页岩核磁共振T2谱左峰所占比例大,而右峰所占比例小,表明页岩样品的束缚水饱和度高,而可动流体饱和度低。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|