祁第(1984-),男,福建莆田人,博士研究生,主要从事海洋CO2系统和海洋酸化研究. E-mail:qidi60@qq.com

文石饱和度(Ω文石)是评估海洋酸化及对海洋钙质生物影响的重要指标之一。海洋吸收CO2引起海洋酸化,导致Ω文石显著下降。模式研究预测表明北冰洋表层海水将成为最先出现Ω文石小于1的世界大洋。本文通过对北冰洋Ω文石有关研究进行归纳总结,重点阐述了北冰洋

:Aragonite saturation state (

大气中CO2含量增多导致全球变暖,已成为全球关注的热点问题[ 1]。人类活动加剧,促使大气CO2浓度从工业革命前的280 μL/L[ 2]快速上升,最近已迫近400 μL/L[ 3]。而自工业化以来海洋已吸收了约1/3的人类排入大气的CO2[ 4]。然而,随着海洋吸收CO2的量不断增加,引起酸碱平衡变化,使得海水中H+浓度增加,pH下降,即海洋酸化。海洋酸化已是各国政府、科学家及公众共同关注的由于CO2上升而导致的又一重大环境问题[ 5]。

自1700年以来,表层海洋pH已经下降了0.1(从8.2至8.1)[ 6]。模型预测,到2100年大气CO2浓度将升高至800 μL/L,表层海水pH值将进一步下降0.3~0.4[ 7]。海洋酸化将改变海水碳酸盐系统中不同形态无机碳的比例(CO2,HCO3-和CO32-),从而降低CO32-浓度。众所周知,CO32-浓度是海洋中浮游生物、贝类动物和鱼类等钙化生成贝壳和骨骼的必要组分。因此,海洋酸化将直接影响到这些生物的钙化作用[ 8]。CO32-浓度的下降也将进一步影响海水中文石或方解石的CaCO3饱和度( Ω)。

工业化以来,表层海洋文石饱和度( Ω文石)已经下降0.4 7, 8, 9, 海水中 Ω文石下降将对海洋中CaCO3类生物,如珊瑚、珊瑚藻、翼足类动物、颗石藻、软体动物、棘皮动物和有孔虫等产生深远的不利影响 10, 11。

高纬度海域 Ω文石值比低纬度海域明显低[ 8, 12],原因是高纬度地区海水温度比低纬度区域明显低,CO2溶解度更高,表层海水吸收更多的CO2,CO32-浓度下降更为显著。因此,除北太平洋东部沿岸表层水区域,由上升流带来的深层水而观测到 Ω文石<1[ 13],北冰洋表层水预测将成为全球高纬度深水区域最先出现 Ω文石<1的海域之一。模型预测南大洋表层水 Ω文石将在2050年出现不饱和,北太平洋的时间是2100年[ 7, 14]。而北冰洋部分海域表层海水 Ω文石则将2016年出现不饱和,并且随着大气CO2增加面积将持续扩大[ 9]。然而,2008年加拿大海盆表层海水 Ω文石已经出现不饱和[ 15]。

北冰洋是对全球气候变化响应和反馈最敏感的地区[ 8]。虽然北冰洋仅占全球海洋表层面积的3.9%,却被评估为具有吸收大约7.5%世界大洋CO2量的潜力,导致北冰洋表层水为全球海洋范围内海洋酸化最为显著的海域[ 16]。另外,近30年来,由于全球气候变暖,北冰洋夏季海冰覆盖面积正大范围地退缩。融冰稀释了海水,降低表层海水Ca2+和CO32-浓度。另一方面,海冰消退使得北冰洋开阔海域表层海水CO2浓度升高,海水缓冲能力下降,CO32-浓度下降[ 17]。因此,气候变暖和反馈结果放大了北冰洋的海洋酸化过程,加剧pH和 Ω文石下降,即,北冰洋酸化(Arctic Ocean Acidification,AOA)[ 9]。随着北冰洋海冰变薄和夏季覆盖面积快速退缩,将导致北冰洋表层海水文石不饱和度范围进一步扩大。最新的研究表明海冰的融化导致北冰洋加拿大海盆大约20%面积的表层海水出现 Ω文石<1[ 18]。而最新的模型预测到2040年北冰洋海冰将全部融化,到2046年大气CO2浓度达到513×10-6时,北冰洋中心深水海域表层海水 Ω文石将处于常年不饱和状态[ 19]。北冰洋酸化引起的海水CaCO3类生物(文石、方解石等)饱和度下降,未来几十年这类钙质类生物可能停止生长,尤其是有壳的浮游动物,如翼足类。这类生物在北冰洋生态系食物链中占有重要作用,是其他浮游动物或更高级捕食者的主要食物之一[ 20],因此,北冰洋酸化的持续加剧,将对整个北冰洋生态系统造成不可逆转的损害[ 21]。

综上所述,当前北冰洋酸化进程已被认为是全球海洋酸化研究的领头羊,并成为近10年来海洋学研究的热点之一[ 8]。在北冰洋海域开展关于 Ω文石变异及其主要驱动因子的研究非常迫切且意义重大。目前国际上关于北冰洋海水 Ω文石的观测研究仍处于起步阶段,而国内尚未有相关的文献报道。本文通过相关文献资料收集,对北冰洋 Ω文石研究进展进行归纳总结,揭示北冰洋 Ω文石的分布特征及主要驱动因子。

海洋中主要有2种富含CaCO3的岩石:文石和方解石。海洋中浮游动物(翼足类)和珊瑚通常利用文石的CaCO3组成身体的支撑结构;而浮游植物(球石藻)和有孔虫的身体的支撑结构则是利用方解石的CaCO3构成。由于文石的溶解度比方解石高,翼足类和珊瑚也将更早地承受到海洋酸化的影响[ 8, 22],因此,文石的饱和度( Ω文石)被选择来评估海洋酸化对钙质生物的影响,特别定义 Ω文石< 1的海水为腐蚀性水(Corrosive water)[ 13]。海水 Ω文石通过Ca2+浓度和CO32-浓度乘积,除以文石溶度积计算获得,即:

Ω文石=[Ca2+]×[CO32-]/ Ksp*(1)

其中Ca2+浓度通过盐度计算;CO32-浓度通过主要通过海水溶解无机碳(DIC)和碱度(TAlk),采用通用的碳酸盐体系互算软件CO2SYS[ 23]计算。海水中 Ksp*为受控与现场温度、盐度和压力下文石溶度积[ 22]。当 Ω文石= 1时,CaCO3在海水中恰好饱和;当 Ω文石> 1时,为过饱和;当 Ω文石< 1时,为不饱和,CaCO3开始溶解。

北冰洋是全球纬度最高的大洋,中心区域常年被冰覆盖,北冰洋主要包括2个中心的海盆(深度>4 000 m)和陆架边缘海。其中心海盆包括加拿大海盆和欧亚海盆,二者的界限为罗蒙诺索夫海岭[ 24]。边缘海包括楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海、巴伦支海、波弗特海等。

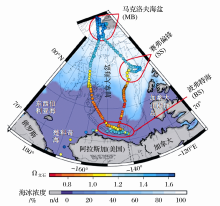

Jutterström等[ 24]于1991—1997年首次对北冰洋文石和方解石饱和度进行大范围地观测,航迹覆盖了欧亚海盆、加拿大海盆、格陵兰海和楚科奇海等4个断面。除加拿大海盆陆架坡折深度(100~200 m)处和深层水(>3 000 m)观测到 Ω文石<1外,北冰洋中上层水体水 Ω文石在1.30~1.75之间,多数水体 Ω文石处于过饱和状态。因此,至1997年北冰洋上层海洋仍然有利于钙化生物形成外壳或者骨骼。然而,近十年(2005—2013年)的调查研究和模型预测表明,受海水CO2入侵、海冰融化、生物过程、河流输入和太平洋入流水等过程影响,靠近北太平洋一侧的西北冰洋海域,包括加拿大海盆表层海水和陆架折坡区[ 15, 25, 26]、楚科奇海陆架底层水[ 27]、东西伯利亚海底层水[ 27]、波弗特海陆架区域[ 28]、加拿大北极群岛[ 26, 28]、巴芬湾等区域,海洋酸化速率较高, Ω文石快速下降。这些区域已经观察到 Ω文石<1,且面积不断扩大。相比之下,受北大西洋入流水影响的区域, Ω文石下降较为缓慢。这些海域包括,格陵兰海、巴伦支海、克拉海和拉普捷夫海的外大陆架深水海域等[ 29]。如巴伦支海和挪威海海域预计到2080年才会出现文石不饱和现象[ 28]。因此,对北冰洋酸化的研究主要集中在北太平洋扇区的西北冰洋[ 9, 15, 16~ 19, 24~ 30]。

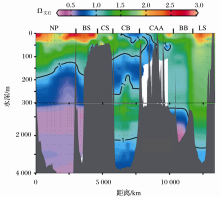

在楚科奇海和加拿大海盆陆架坡折区(100~200 m),许多研究者[ 15, 24~ 27]观察到 Ω文石<1,同时观测到营养盐最大值和溶解氧浓度最小值[ 31](图2)。并认为,该层位的水团来自于北太平洋次表层水(Pacific Water, PW)(100~200 m),具有高营养盐,低 Ω文石特征。冬季北太平洋次表层冷水团(Pacific Winter Water, PWW)(温度<-1 ℃)涌升到高生产力的白令海和楚科奇海陆架区域,夏季,受控于季节性“浮游植物—碳酸盐饱和度”相互作用,表层海冰消退,大量浮游植物生产导致表层 Ω文石显著升高2~3,来自表层的有机物输送到底层,好氧细菌再矿化过程消耗有机物和溶解氧,产生营养盐和游离CO2,导致pH下降和 Ω文石<1[ 25]。在2002—2004年这一现象仅发生在楚科奇海北部的陆架坡折区,尚未扩展到陆架区域[ 25]。Bates等[ 27]最新研究表明,2009—2010年大约40%的陆架底层水样 Ω文石开始出现小于1。当北太平洋次表层水(PWW)水团穿越了白令海和楚科奇海达到加拿大海盆次表层(100~200 m),在加拿大海盆南部次表层100 ~200 m同样观察到 Ω文石<1[ 15, 26]。随后加拿大海盆表层水和PWW水团穿过加拿大北极群岛,进入到巴芬湾以及拉布拉多海,最终进入到北大西洋北部(图2)。Chierici等[ 28]在加拿大北极群岛海域观察到 Ω文石<1,认为河流和海冰融化的稀释作用是主控因素。在巴芬湾 Ω文石相对较低,尤其在深层水 Ω文石<1,同样是“浮游植物—碳酸盐饱和度”相互作用的结果。

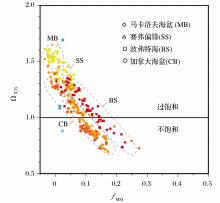

北冰洋中心海盆区域海冰融化和海洋酸化主要发生在加拿大海盆。加拿大海盆具有独特的 Ω文石剖面分布:在低温低盐的表层海水(<50 m)区域,Yamamoto-Kawai等[ 15]研究表明,2008年加拿大海盆表层海水 Ω文石<1,该过程主要由于海冰融化导致表层海水融冰水比例增加和CO2溶解量增加[ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]。Robbins等[ 18]基于2010-2012年34000航次数据,通过无机碳数据碱度(TAlk)、溶解无机碳(DIC)、pH和 pCO2等计算获得加拿大海盆高分辨率 Ω文石数据,该研究证实加拿大海盆大约有20的面积

Ω文石<1,且 Ω文石与融冰水比例具有最好的相关性(图3)。Yamamoto-Kawai等[ 30]通过模型计算出,自工业革命以来,2008年加拿大海盆表层海水 Ω文石值下降0.6,其中大气CO2增加贡献0.3,融冰过程贡献0.4,水温升高则抵消0.1。因此,除CO2升高作用外,加拿大海盆海冰的快速融化是加剧表层海水海洋酸化的最主要影响因素。加拿大海盆表层水下的混合层(50 ~100 m)水团来自北太平洋夏季水(Pacific Summer Water, PSW),经由上游白令海和楚科奇海陆架高生产力表层水(低CO2、高 Ω文石)平流输送而形成,同时也受原位光合作用影响,因此观察到了 Ω文石的极大值[ 32, 33] (图2)。在加拿大海盆次表层水(100~200 m)水团主要来自楚科奇海次表层水(PWW),因此观察到 Ω文石<1(图2)。在PPW层位下方水主要来自北大西洋水,在400 m深度位置再次观测到 Ω文石极大值。在1 000 m以下, Ω文石的分布趋势于北大西洋北部(Atlantic Water, AW)水团分布相同[ 26] (图2)。综上所述,加拿大海盆 Ω文石低值出现在表层( Ω文石≈1,部分<1)和PPW层( Ω文石约≈0.8),极大值出现在PSW层( Ω文石≈1.3)和AW层( Ω文石≈1.3)。

| 图2 北太平洋和北冰洋 Ωarg断面分布[ 26]航次站位以北太平洋温哥华岛为起点,环绕北美洲北部沿岸,途经NP(北太平洋)、BS(白令海)、CS(楚科奇海)、CB(加拿大海盆)、CAA(加拿大北极群岛)、BB表示巴芬湾和LS(拉布拉多海),最终到达北大西洋北部纽芬兰。灰色部分表示海底地形,黑色圆点表示采样站位和层位Fig 2. Distribution of Ωarg in the North Pacific and Western Arctic Ocean[ 26]Hydrographic stations were occupied around northern North America The transect, starting from Vancouver Island in the North Pacific and ending at Newfoundland in the North Atlantic, crosses seven hydrographical domains: NP. North Pracific; CS. Chukchi Sea; BS. Bering Sea; CB. Canada Basin; CAA.Canadian Arctic Archipelago; BB. Baffin Bay; LS. Labrador Sea |

区域环境变化对北冰洋酸化的影响较为显著,包括气温升高、海冰快速消退,大量的融冰水输入到北冰洋表层、以及海岸侵蚀增强等。因此,控制北冰洋 Ω文石下降的因素不仅包括海水表层吸收CO2,还包括物理过程和生物过程。物理过程包括水团水平输运、气候变暖、海冰融化水稀释、河流稀释以及上升流等;生物过程主要是光合作用和呼吸作用。

海洋中碳酸盐体系包括如下反应:

CO2(大气)↔CO2(海水) + H2O↔H2CO3↔H+ + HCO3-↔

2H+ + CO32-(2)

大气中CO2通过海—气界面交换溶解到北冰洋促使表层海水中的游离CO2,HCO3-和H+离子浓度升高,pH下降将导致海水中CO32-浓度下降,进而使 Ω文石下降。模型估算工业革命以来西北冰洋吸收大气CO2导致 Ω文石下降0.3~0.4[ 19, 27]。

过去几年间,北冰洋海冰面积的下降速度远较模型预测快速[ 34~ 36]。2007年和2008年夏季北冰洋海冰面积达到季节性最小值,仅约占总面积的25%,为历史卫星观测记录最小值[ 35, 37]。融冰过程释放大量淡水到海表混合层(0~50 m),盐度显著下降。由于波弗特涡(Beaufort Gyre)使风驱动力增强,西北冰洋海水淡化更为显著,另外,西北冰洋强烈的垂直密度梯度而维持海表混合层在整个季节处于低盐状态[ 18]。

融冰水总碱度(TAlk)和总溶解碳(DIC)浓度(约300 μmol/kg)较海水浓度低(约2300 μmol /kg),因此融冰水与海水混合过程不仅使盐度下降,也导致TAlk和DIC浓度下降, CO32-浓度和 Ω文石随之下降。河水中TAlk和DIC浓度(约1 000 μmol/kg)比融冰水高,因此河水与海水混合过程, Ω文石下降程度较融冰水与海水混合过程小。因此,当淡水来自融冰水而不是河水时, Ω文石下降更为显著。Yamamoto-Kawai等[ 15]研究表明,加拿大海盆表层 Ω文石与融冰水和TAlk的相关性非常好,相关系数 r分别0.87和0.84,而与盐度的相关性略差, r=0.61,近期加拿大海盆表层海水混合大量融冰水是其表层海水观察到 Ω文石低于1的主要原因。Robbins等[ 18]进一步于2010—2011年在加拿大海盆大面积调查表层海水 Ω文石分布,研究结果显示,北纬80度以南的加拿大海盆(Canada Baisin)和波弗特海(Beaufort Sea)表层海水观察到较高的融冰水比例,且大面积 Ω文石和度低于1,夏季这些区域海冰面积下降明显,特别是多年冰开始出现融化。这2个区域融冰水的比例和 Ω文石的相关性非常高(图3)。与之对应,在北纬80度以北海冰融化相对较弱的马卡洛夫海盆(Makarov Basin)和赛弗偏锋(Sever Spur),表层海水 Ω文石与融冰水比例系数的相关性较差, Ω文石总体上仍然处于过饱和状态(图3)。

另一方面,融冰过程将促使西北冰洋开阔海域面积扩大,表层水游离CO2浓度升高,pH和 Ω文石将进一步下降[ 17]。模型表明,海冰消退引起CO2吸收和融冰水稀释过程是 Ω文石下降的主要原因[ 19]。然而,由于海冰消退,开阔海域面积的扩大有利于表层浮游植物的初级生长[ 38],特别是在楚科奇海和波弗特海,初级生产力大约提高10%~40%[ 38]。浮游植物初级生产将引起表层海水 Ω文石的升高。Yamamoto等[ 19]估算西北冰洋生物过程将抵消约20%的 Ω文石的下降量。

海冰消退有利于藻类或者其他浮游植物生源颗粒在上层海洋的海表生成,后期生源颗粒物发生沉降,于底层矿化分解,微生物呼吸作用大量消耗溶解氧(DO)[ 25, 27]。海洋学中经典的经验性方程Redfield方程(公式2)简略的说明了这一再矿化过程所涉及到的各个生源要素之间的摩尔比例关系。

106CO2 + 122H2O + 16HNO3+ H3PO3↔(CH2O)106(NH3)16H3PO4 + 138O2 (3)

CO2 + CO32-+ H2O↔2HCO3- (4)

由公式(3, 4)可见,有机物矿化中与耗氧相伴的是产生大量的酸性气体CO2,游离CO2迅速与海水中强碱CO32-发生反应。因此,通常生源颗粒物再矿化过程水体中 Ω文石将发生显著下降。反之,光合作用过程水体中 Ω文石明显上升。Bates等[ 25]在“生物碳泵”概念基础上提出的“浮游植物—碳酸盐饱和度”(phytoplankton-carbonate saturation state, PhyCASS)模型概念。“PhyCASS”定义为:表层海水较高的浮游植物初级生产力引起季节性 Ω文石升高,随后颗粒有机碳垂直输送到次表层海水发生再矿化过程导致 Ω文石下降的过程。因此,“生物泵”主要关注的是DIC或者 pCO2,而“PhyCaSS”则关注西北冰洋受海冰影响的陆架区域 Ω文石动力学过程。在楚科奇海北部陆架和陆坡区域,北太平洋高营养盐入流海水输入、融冰过程和表层海水升温过程维持表层海水较高的初级生产力,表层海水 Ω文石在2~3之间[ 25, 27]。西北冰洋,夏季表层海水同样具有较高生产力。当大量有机颗粒物垂直输送到次表层和底层[ 39],亦或者通过水平输运将生源颗粒物从陆架输送到加拿大海盆深水[ 38],,在“PhyCASS”交互作用下,有机物再矿化过程重新释放CO2,引起西北冰洋海域(包括楚科奇海陆架和陆坡、东西伯利亚海、以及加拿大海盆区域)次表层水或者底层水pH和 Ω文石显著下降[ 15, 24~ 27]。

模型预测在陆架区域的融冰过程将会明显使“上升流”增强,1997年以来,加拿大海盆海冰边缘线位于陆架坡折区北部,因此上升流将次表层 Ω文石低于1的水输送到大陆架。从而在陆架区域观测到文石不饱和。

Mathis[ 40]等于2011年10月在西北冰洋波弗特海陆架开阔海域,观测到持续的风驱动上升流将盐跃层低温(<1.2 ℃)、高盐(>32.4)、高 pCO2(>550 μatm)和文石不饱和水输运到陆架浅层,为期10天的这一事件输送了0.18~0.54 Tg C到陆架区域,与碳输送相伴的是在陆架区域观测到 Ω文石<1。未来随着海冰的快速消退和暴风雨频率和强度的增加,陆架区域上升流将更加频繁,表层和次表层游离CO2脱气过程和文石不饱和面积将进一步扩大。

由第4节可知,北冰洋海冰融化时加剧北冰洋酸化和文石不饱和最主要的因素。融冰稀释过程直接导致 Ω文石下降;融冰过程使得北冰洋开阔海域范围扩大,表层游离CO2浓度升高和促使陆架区域上升流发生频率增加,间接导致 Ω文石下降;同时融冰过程有利于表层浮游植物初级生长,引起 Ω文石上升。因此,结合卫星观测和模型预测北冰洋海冰消退是评估未来表层酸化和 Ω文石下降趋势的基础和前提。

ICPP第四次评估报告认为,北冰洋夏季海冰仍将保持到2100年[ 1]。然而,最近观测到北冰洋海冰消失速度比采用ICPP第四次报告模型预测的更快[ 34]。Wang等[ 41]基于卫星观测海冰范围数据,通过修正6个基于IPCC第四次报告的模型,预测到2037年北冰洋将处于无冰状态。而Liu等[ 42]最近研究认为北冰洋9月出现无海冰的时间为2054—2058年之间,将北极无海冰时间表大大地收窄到5年的跨度。

Steinacher等[ 9]基于海冰速率下降相对较慢的一个简单模型,预测约在2016—2018年,北冰洋表层的文石至少每年有1个月处于不饱和状态,在2029—2034年,表层的文石将常年处于不饱和。Yamamoto等[ 19]最新模型对比2个新旧不同的地球系统模型,设定北冰洋无冰状态的年份分别为2040(新)和2090(旧),2个不同模型之间预测出来的pH和 Ω文石最大差异分别为0.1和0.21。预计当大气中的CO2浓度达到513 μL/L (2046年,新)和606 μL/L (2056年,旧),北冰洋地区表层海水在年平均内文石处于不饱和状态。最近10年调查表明,北冰洋海冰融化速率和表层海水文石不饱和面积明显高于模型预测[ 15, 18, 25~ 27, 30, 43],因此,如果在30~40年内北冰洋夏季无冰状况提前到来,那么北冰洋酸化速度将比先前预计的更快。现有的模型预测北冰洋酸化的不确定性主要是受限于现场观测数据覆盖面积不足[ 18],因此未来需要更多的现场实测数据支持模型预测。

综上所述,在全球变暖和人为CO2排放持续增加的背景下,北冰洋正在发生快速变化,海冰覆盖面积快速退缩,出现大范围开阔水域,引起北冰洋酸化更加显著,成为全球最先出现 Ω文石小于1的深水海域,且表层海水文石不饱和面积不断扩大。 Ω文石是评估海洋酸化对海洋钙质生物生长环境的最重要指标。北冰洋酸化将会对海洋生物及生态系统造成广泛而深远的影响。然而,过去北冰洋科学考察由于受地缘政治和航次条件困难等原因,数据覆盖面积有限,仍然存在许多问题。根据迄今的研究进展,我们认为,北冰洋酸化急需加强 Ω文石的研究工作,并要重点关注和解决以下几个关键科学问题:①西北冰洋加拿大海盆次表层水文石不饱和断面范围可能进一步扩大的演化及控制机制;②北冰洋北纬80°以北的加拿大海盆北部、马克洛夫海盆和欧亚海盆表层海水未来可能出现文石不饱和的驱动机理和北冰洋文石不饱和范围将进一步扩大的演化;③发展高精度pH,DIC或TAlk走航观测系统,提高 pCO2走航观测系统的分辨率和稳定性,以便获取大尺度和高分辨率的 Ω文石表层海水走航实测数据;④近年来北冰洋海冰退缩速率和文石不饱出现的频率和面积比模型预测的更快更大,需要有更多的现场调查数据来支持模型预测;⑤通过高精度Ca2+离子数据来准确地估算北冰洋由酸化( Ω文石小于1)而引起CaCO3溶解的通量。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|