作者简介:段静(1990-),女,甘肃南皮人,硕士研究生,主要从事海洋环流及气候方面研究.E-mail:duanjingalice@hotmail.com

通过分析2010年11月至2011年7月黑潮源区的单点潜标观测数据,得出在上层北向黑潮之下400~700 m的南向深层海流存在季节内变化(冬季>夏季>春季)。结合卫星高度计数据、SODA 2.2.4数据集、WOD09数据模式资料对观测结果进行分析,得到深层南向流季节内变化的一个可能影响机制为:观测点气候态背景流与中尺度涡旋运动扰动的叠加。进一步,结合HYCOM模式数据计算源地黑潮流主轴,得到在观测期间潜标放置点同流轴的纬向距离存在季节内变化(冬季>夏季>春季),得出深层南向流季节内变化的另一个可能影响机制为:潜标放置点与源地黑潮主轴的纬向距离会直接影响观测结果,潜标越靠近主轴测得流速越强,相反则越弱。

Using subsurface buoy data during November 2010 to July 2011, the south flow, which is under the northward Kuroshio Current between 400 m to 700 m, was studied. According to the time series available from subsurface buoy, the seasonality of the south flow strength is winter > summer > spring. In addition to the Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) data, satellite altimeter data, the SODA 2.2.4 and the World Ocean Database 2009 (WOD09) were further analyzed and a possible influence mechanism is: the intraseasonal variation (winter>summer>spring) of the south flow is mostly influenced by mesoscale eddies east of Luzon, indicating that the observed flow is a combination of background flow and eddy induced flow. With the consideration of oscillating of the source of the Kuroshio which affected the on observation, we calculated the axis of the source of the Kuroshio based on HYCOM data by using weighted average method. A number of features of the Kuroshio axis were identified. During November 2010 to July 2011, significant intraseasonal variability of the distance between Kuroshio axis and the longitude of buoy (122.7°E) was exposed. The whole layer had influence on the axis from surface to 700 m. Therefore, another possible influence mechanism is: The observed flow is also influenced by the horizontal oscillation of the Kuroshio axis, the observed meridional velocity is higher when the distance is smaller, and vice versa.

黑潮(Kuroshio)作为北赤道流(North Equatorial Current,NEC)分叉后沿北太平洋西边界北向流动的强大暖流分支[ 1],对西北太平洋及我国近海的海洋生态环境、海洋工程以及国防安全等都有巨大影响,与我国东部天气系统和气候也有密切关联。其中,位于吕宋岛东部的黑潮源头在很大程度上控制着黑潮与南海的能量及水交换,对南海的动力环境有显著影响,并控制着东海黑潮的强弱[ 2]。研究表明,黑潮源头的流速分布以及流量强弱是黑潮在吕宋海峡形变的关键因素[ 3],因此对黑潮源区海流的直接观测能够为认识黑潮源头的时空变化特征提供直接的依据。

由于黑潮与之下的南向潜流关系紧密,因此,近年来,该潜流也得到了越来越多的关注。Hu等[ 4]利用1986-1988年间70个盐度/电导率—温度—深度剖面测量仪(Conductivity-Temperature-Depth, CTD)数据,发现黑潮源地可能存在流速为4 cm/s、流量约为2 Sv(1 Sv=1x106 m3/s)的潜流。Qu等[ 5]进一步采用1986到1991年的水文资料,确认潜流的存在并将其命名为吕宋潜流(Luzon Undercurrent)。他们发现吕宋潜流的平均地转输运量为3.6 Sv且28%的水体输运来源于低盐的北太平洋中层水;吕宋潜流最大速度位于700 m,大小约为7 cm/s。目前,对于吕宋潜流的研究多关注于其地转特征及源地[ 6, 7, 8, 9, 10],而对于它的直接观测仍非常缺乏。

2010年,国际组织CLIVAR/WCRP (Climate Variability and Predictability/World Climate Research Programme) 批准的西北太平洋海洋环流与气候实验(Northwestern Pacific Ocean Circulation and Climate Experiment, NPOCE)计划[ 11],首次利用次表层潜标与声学多普勒测流计(Acoustic Doppler Current Profilers, ADCP)对黑潮源区海流进行了长时间观测。Hu等[ 12]利用该次观测资料,通过分析2010年11月至2011年7月期间的海流数据,发现吕宋潜流存在有季节内变化:冬季 > 夏季 > 春季,并且是由西向传播的中尺度涡旋运动导致,同时指出该变化存在70~80天的周期。

本文采用与 Hu等[ 12]相同的潜标观测海流数据,进一步结合卫星高度计数据、SODA (Simple Ocean Data Assimilation)2.2.4、WOD09数据以及HYCOM数据资料,除了考虑中尺度涡旋的作用,还引入了对源地黑潮流轴摆动影响的分析,阐明了源地黑潮流轴的摆动亦会影响潜标观测结果的观点,从而进一步补充和完善了Hu等的结论。

本文使用的观测数据来自NPOCE项目投放于18°1.491′N/122°38.044′E位置处的次表层潜标。潜标所装备的相关仪器的参数介绍以及初步数据处理,可以参考文献[12]。

本文选取了1960—2008年SODA 2.2.4版本[ 13]的水平流速(

此外,本文使用了美国国家海洋和大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)海洋气候实验室(Ocean Climate Laboratory, OCL)在大量真实实测和历史数据基础上出产的第三个数据集和分析产品WOD09(World Ocean Database 2009)(详细介绍可参考http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/datageo.html)。本文采用1960—2012年0°~30°N、120°~160°E的温度、盐度资料,并使用Cressman插值[ 14, 15, 16]和热成风关系及动力计算的处理方法[ 17],将WOD09的温盐数据转换为三维的地转流速数据,其中地转流计算的参考面选择为1500m。

本文使用的卫星高度计资料来源于AVISO(Archivings Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic Data)提供的网格化高度计数据。该数据融合了Jason-1、Topex/Poseidon、Envisat、ERS-1/2、GEOSAT等卫星资料。本文选用的海表面高度异常(Sea Level Anomaly,SLA)及相应的地转流经向、纬向流速异常(

此外,美国海军研究实验室(Naval Research Laboratory,NRL)的混合坐标模式(HYbird Coordinate Ocean Model,HYCOM)数据,它是具有涡分辨能力的高精度资料(具体介绍可以借鉴本文参考文献[9])。本文利用观测点处2010年11月至2011年7月期间上层700 m的经向流速分量(

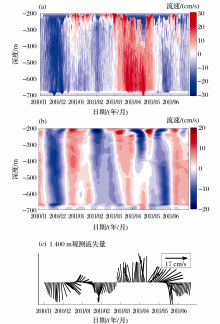

通过对潜标观测数据的处理,本文得到与Hu等[ 12]一致的结果。结果显示,仅在2011年3月20日至2011年5月20日期间, 200~700 m的潜标观测经向流速 (

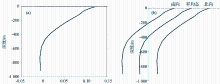

为了解黑潮源区海流的气候态特征,需对20年以上的长时间海洋数据进行研究,尽管HYCOM非同化数据集提供有1979—2003年的高分辨率北太平洋海洋流速数据,但非同化数据相对于同化数据集其模拟的准确性更低。因此,本文利用SODA 2.2.4流速数据,描绘了黑潮源区附近的水平流速分布及观测点处

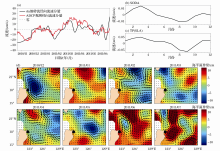

西北太平洋是全球大洋涡旋运动最丰富的地区之一,涡旋的影响深度可至深层[ 18]。为了研究涡旋运动对观测的影响,本文对

进一步,结合观测点气候态平均背景流的垂向分布特征,影响观测中南向逆流变化的可能形成机制为:观测点处气候态平均背景流在0~600 m表现为较强的北向海流,深层为较弱南向流动(图4a),当涡旋运动引起北向流动异常扰动时,上层北向流动进一步增加,深层南向流减弱(潜标观测2011年3~5月);而当引起南向流动异常扰动时,上层北向流动减弱,深层南向流则加强(潜标观测2010年12月)。从而,观测点处气候态平均背景流与涡旋扰动线性叠加可以由示意图 (图4b)表示。

因此,观测点处背景流与涡旋运动扰动的叠加会使深层南向流呈现出在3~5月流速加强,而在7月流速减小甚至反向的特点,很好的对应了潜标观测的结果。然而,由于黑潮是一支北向流动的强流,其流轴的摆动也会影响单点潜标的观测,因而,我们将在下一节通过描述黑潮流轴摆动来进一步完善对潜标观测的分析。

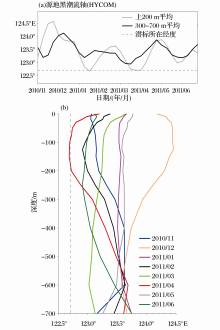

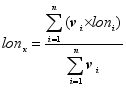

鉴于黑潮源区海流与观测仪器的空间位置关系会影响潜标观测,为进一步分析观测结果,本节将对黑潮流轴摆动进行分析。由于源地黑潮紧邻菲律宾岛且纬向范围较小,因此本文选用了1/12° HYCOM资料提供的2010年11月-2011年6月经向流速分量数据来分析源地黑潮流轴。本文定义源地黑潮流轴为:观测点以东2度内经向流速分量与经度的加权平均:

| (1) |

其中,

图5a表明,上200 m平均和200~700 m平均的源地黑潮流轴在2011年3~5月(MAM)期间最靠近潜标所在经度(122.7°E)。由于前文中潜标观测主要集中在200 m之下,因此本节以200~700 m平均为主要分析对象,得到源地黑潮流轴与潜标观测点之间的纬向距离存在季节内变化:冬季 > 夏季 > 春季。由于黑潮流轴摆动与潜标观测所呈现的深层南向逆流都存在季节内时间尺度上的变化,因此在相同时间尺度下流轴摆动可以直接影响到潜标观测。进一步结合潜标观测结果进行定量分析可知,在2011年3~5月(MAM)流主轴位置距潜标观测位置的距离平均值为59.41 km,相应的经向流速观测值平均为2.136 m/s;而2010年12月平均距离为156.9 km,相应的经向流速平均为-0.186 m/s。因此,观测点处200 m-700 m垂向平均流轴与垂向平均

综合上述分析,本文认为潜标能够对吕宋潜流进行高质量观测,且观测中南向逆流季节内变化可以由涡旋运动引起,也可由源地黑潮流轴摆动造成。因此,潜标观测呈现的南向逆流季节内变化的两种影响机制为:①涡旋运动与背景流叠加;②源地黑潮流轴摆动在季节内时间尺度上的影响。总结对潜标观测结果的分析,本文认为由于短期的潜标单点观测不能呈现流动的完整三维信息,进而无法明确观测到的是吕宋潜流本身的季节内变化特征。

黑潮源区的海流结构不仅对黑潮与南海的能量及水交换以及南海的动力环境有显著的影响,而且对东海黑潮的强弱有调控作用。本文利用黑潮源地的潜标观测数据、卫星数据、WOD09数据集、SODA 2.2.4再分析数据和HYCOM模式数据对黑潮源区的海流结构进行分析,得到以下结论:

(1) 分析SODA 2.2.4和WOD09资料于18°N断面的气候态平均经向流速分量,结果显示上层600 m以浅为北向强流(黑潮),下层为南向逆流(吕宋潜流)。与潜标观测结果对比可知,观测中的深层南向流动是吕宋潜流,这与Hu等[ 12]的观点达成共识。

(2) 2011年3~5月观测中深层南向逆流消失,表明南向流动存在季节内变化:冬季 > 夏季 > 春季。对潜标观测结果逐层计算距平并结合1400 m处的海流计数据,证实观测整层受到统一的扰动影响。进一步,比较垂向平均

(3) 利用HYCOM资料计算源地黑潮流主轴,发现流轴有正压特点,其摆动存在季节内变化:冬季 > 夏季 > 春季,因此认为流轴摆动可以影响观测结果。结合观测流速定量分析可知,流轴摆动同潜标观测的经向流速分量变化一致,流轴与观测点纬向距离的大小与观测值成反比,距离越小观测值越大。另外,分析源地黑潮流轴的垂向分布,得到树状结构,证明了黑潮源区上层700 m 的流轴摆动都会对潜标产生影响。因此,需要有更长时间的观测序列才能剔除由于涡旋以及强非线性导致的流轴摆动对单点潜标观测带来的干扰,从而描绘源地黑潮流动的多时间尺度特征。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|