作者简介:陈仁升(1974-),男,山东沂水人,研究员,主要从事寒区水文观测与模拟工作. E-mail:crs2008@lzb.ac.cn

中国高寒区以草原、草甸、寒漠和荒漠等下垫面为主(87.7%),但这些下垫面在流域水循环中的作用及其差异尚不很明确。为此在祁连山葫芦沟小流域布设了系统对比观测试验,试验点、小流域尺度4年冻土—植被—大气传输系统及水量平衡观测和模拟结果以及其他相关研究成果表明,各下垫面径流系数可粗略排序为:冰川>寒漠>沼泽化草甸>山坡灌丛>草甸>草原>森林;高山寒漠带(占中国西部高寒区面积的12%)应为山区流域的主要产流区,而高寒草甸/草原区(约占高寒区面积的64%)径流贡献较少,其水源涵养功能大于水文功能;据此推断,若全球变暖引起植被带上移,则高山区流域的蒸散发/降水比例可能增大、径流系数变小。

In the cold regions of western China, underlying surfaces are mainly (87.7%) composed of grassland, meadow and desert. However, the hydrological functions of these landtypes are unclear and lacking in adequate measured data. Based on the 4 year (2009-2012) observation work at point scale, small watershed scale and simulation results from Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer (SVAT) system, it concludes that the alpine desert should be the primary runoff production area, which takes part 12% of high-cold region. While the alpine grassland and meadow (taking about 64%) contribute to the watershed runoff a little, its ecological function is more evident than its hydrological function. Combined with other research results in the literature, runoff coefficient for different landsacpes can be sorted as: glacier>cold desert>swamp meadow>hill slope shrub>meadow>alpine grassland>forest. If the vegetation belt moves upward under the global warming, the runoff coefficient will decrease in the alpine watershed of China.

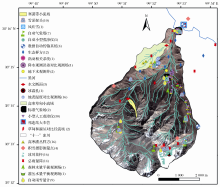

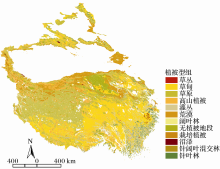

冰冻圈萎缩对水资源跳跃式的而非趋势式的影响已经在若干地区得以显现[ 1],因而近年来全球变化与水资源问题的焦点转移到了寒区[ 2, 3]。中国寒区陆地面积417.4×104km2[ 4],其中西部高寒区面积约298.6×104km2(图1),是中国主要大江、大河的发源地及半干旱区的主要地表水源,更是干旱区的水塔。了解高寒区水文过程是中国西部水资源预估的基础,获取其主要产流区及典型下垫面水文功能是流域水资源规划及水源地保护的关键。据中国1:400万植被类型图,中国西部高寒区下垫面类型主要以高寒草原、草甸、高山寒漠[ 5]及高寒荒漠为主(87.7%;图1、表1),其中高寒草原和高寒草甸面积最大,占64.0%,其次为高山寒漠和高寒荒漠,比例分别为12.4%和11.3%(表1)。尽管有些下垫面类型面积比率相对较小,如高寒灌丛比例为6.6%、针叶林2.8%(表1)、冰川2.1%[ 6]、沼泽0.6%,但其绝对面积较大,在某些区域/流域甚至占有主体地位(图1)。受气候、地形及土壤等因素影响,这些下垫面景观分异较明显(图1),并与冰冻圈相互作用造就了寒区特色的水文过程,形成了具有区域或景观带特色的水量平衡特征。这些典型下垫面或者景观带,哪些为主要的产流区,哪些为水源涵养区,哪些为耗水区?至今相关研究还比较薄弱, 寒区生态系统在水文循环中的作用以及在维持和保护寒区生态和环境中的作用和意义还缺乏全面的认识[ 7]。

| 图1 中国西部高寒区典型下垫面分布(源于1:400万植被图)Fig.1 Typical underlying surfaces in the cold regions of western China (from 1:4,000,000 China vegetation map) |

| 表1 中国西部高寒区下垫面基本信息(源于1:400万植被图及1 km 数字高程模型DEM) Table 1 Basic information of typical underlying surfaces in the cold regions of western China (from 1:4 000 000 China vegetation map and 1 km×1 km digital elevation model) |

相关研究表明,冰川是径流贡献区[ 6, 8],其融水约占高寒区径流量的10%[ 9]。从水资源意义讲,荒漠、农田主要是耗水区。植被对径流的影响较大,但有关研究主要集中在中低山区,以森林水文的研究居多[ 10, 11]。森林具有重要的水源涵养作用[ 12, 13],且最新结果表明,祁连山青海云杉林径流深仅为11.6mm,占年降水量的3.5%[ 14]。目前对其他植被生态系统的研究相对较少[ 11], 特别是作为高寒区主要下垫面类型的高山寒漠、高寒草甸、草原以及与其伴生的高寒灌丛[ 15],而且大多数研究主要集中在单一的景观格局对流域径流的影响[ 16],缺少系统对比研究工作[ 11, 17]。本文拟根据祁连山葫芦沟小流域[ 11]观测数据及其他相关成果,初步同步对比分析高寒区典型下垫面水文功能的差异。

观测试验布设于祁连山葫芦沟寒区水文集成观测小流域,小流域海拔2960~4820m,面积23.1km2,具有冰川、寒漠、沼泽、森林、草甸、灌丛、草原等各种典型的寒区下垫面[ 18]。自2008年起,在该小流域布设了气象、冰冻圈、水文、生态等系统观测设施(图2),并不断补充完善。

2008年8月,分别在高山寒漠(4164m)、沼泽化草甸(3711m)、高寒草甸(3380m)和高寒草原(2980m)等4种下垫面布设了一套综合环境观测系统,对比探讨其冻土-植被-大气一维水热传输(SVATs)过程。综合环境观测系统观测项目包括降水、雪深、日照时数、4分量辐射、两层气温、相对湿度和二维风向、风速、气压、地表温度、8层地温和土壤含水量等[ 18],高寒草原观测点还配备了蒸散发(小型Lysimeter)和冻结深度观测项目等;2013年8月在每个观测点还布设了自动小型Lysimeter观测蒸散发。2009年5月,针对高寒草甸和高山寒漠两种主要下垫面,又布设了一个高寒草甸(3060~3607m,面积1.165km2,平均坡度19.1°)和高山寒漠(海拔3611~4280m,面积111782m2,平均坡度38.4°)水量平衡观测小流域(图2)。

采用在西部高寒区SVATs模拟结果较好[ 19, 20]的CoupModel[ 21],分析水平试验点各典型下垫面的一维水量平衡特征,并结合高寒草甸、高山寒漠小流域观测结果以及其他相关研究结果,综合分析高寒区典型下垫面的水文功能。

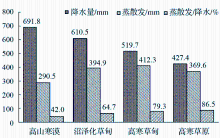

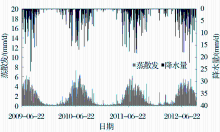

高山寒漠系指高寒草甸上界以上的非冰川区(含冰川物质补给区),以裸露基岩、碎石、倒石碓、冰碛沉积等为主,可有零星分布的低等冷生植被。其总体占中国西部高寒区面积的12%(表1)左右,但在一些山区流域的比例更高,比如在祁连山黑河上游,比例为22.2%;在天山乌鲁木齐河源,35.2%[ 5]。由于其海拔高、降水多、气候冷而基本无植被蒸腾,地表主要以入渗快速的石块或基本无入渗的基岩为主,地形陡峭,产汇流迅速,理论上讲应该是寒区主要的产流区[ 5]。据葫芦沟小流域2008.10.1~2012.9.30日4年观测与SVATs模拟结果,CoupModel能够较好地估算不同深度层的地温(4个试验点8层平均R2=0.94)和冻结深度(高寒草原点:R2=0.97),土壤含水量估算结果也是目前相关模式中较好的(4点8层平均R2=0.68)[ 22]。据此模拟结果,在高山寒漠、沼泽化草甸、高寒草甸和草原中,寒漠地表水汽交换量、波文比、蒸散发量和调蓄能力等都是最低的。尽管是水平试验点,但可根据蒸散发/降水比例反推其产流能力。由图3知,寒漠试验点蒸散发/降水比例也是最低的,意味着其径流/降水比例是最高的。

| 图3 葫芦沟小流域典型下垫面试验点实测年降水及估算蒸散发(2008.10~2012.9)Fig.3 Measured precipitation and estimated evapotranspiration at the four underlying surfaces in the Hulu watershed (2008.10~2012.9) |

除下垫面基本水文特征(降水、蒸散发、入渗和调蓄能力)以外,影响坡面/流域产汇流过程及径流系数的一个重要因素是坡度。葫芦沟寒漠带小流域监测结果表明,2009年夏季径流系数为0.72[ 23],2009~2012年小流域平均年降水量约667.2mm,年均径流深566.5mm,年均径流系数为0.85(图4)。

| 图4 祁连山寒漠带试验小流域日降水量及径流深Fig.4 Precipitation and runoff depth in a small alpine desert watershed of Qilian mountains |

杨永刚等(2011)[ 24]利用同位素对葫芦沟(原马粪沟)小流域湿季径流进行了分割,认为52%的径流来自地下水补给,主要是由冻土融水、冰雪融水和降雨下渗转化形成;冰雪带融水占11%;高山寒漠带和灌丛带地表径流占20%;高山草原带约占9%;降雨直接补给占8%。尽管同位素手段有其局限性,但该结果也反映了高山寒漠带产流较多。刘彦广(2013)[ 25]基于δD/Cl-1对葫芦沟高山寒漠带雨季径流分割表明:冰雪融水对贡献率在0~79%之间,降雨贡献率在11~76%之间,地下水贡献在7~23%之间。

祁连山高山寒漠带一般位于3600m以上,为各主、支流域的源头,单纯寒漠带汇水区出口一般较宽且洪积、残积物厚,径流易控制的代表性试验小流域难以选取。本试验所选小流域在坡度上(38.4°,最大76.9°)高于葫芦沟小流域所在黑河源区(札马什克水文站控制,面积4589km2)寒漠带的平均坡度(平均24.1°,最大82.3°,源于1:5万地形图)[ 5]。这可导致观测小流域的径流系数比黑河源区寒漠带平均径流系数大。尽管坡度是控制流域径流系数的关键因素之一,但寒漠带基本无植被分布,主要以裸露基岩、碎石、倒石碓、冰碛沉积等为主,蒸散发微弱,径流调蓄能力小,产汇流迅速,坡度的影响相对其他下垫面类型的流域来讲偏弱;此外,该小流域最高海拔仅为4280m,与黑河源区高山寒漠带平均海拔4267m相当(最高4900m,高于4280m的面积比率约为48.3%),按照黑河源区气象站及葫芦沟观测数据,同期黑河山区年降水海拔梯度约为200mm/km[ 18];从水量平衡的角度讲,海拔越高地区降水量越多,蒸散发量越少(可从图3推断),其径流深必然越大。总体来说,该试验小流域坡度偏陡但海拔偏低,两相冲加,葫芦沟高山寒漠带小流域观测径流深在一定程度上可表征黑河山区的高山寒漠带。

若按葫芦沟高山寒漠带小流域2009~2012年平均径流深560mm表征黑河上游寒漠带平均径流深,以及黑河上游寒漠带面积比例22.2%、年径流量17.0108m3粗略估算(流域面积10009km2),高山寒漠带径流贡献量约为12.3108m3,占黑河上游径流量的72%。当然,该结果仅为举例粗略说明寒漠带的径流贡献能力,尚没有考虑不同地区气候条件等的差异。但不管是从水平试验点水量平衡结果,还是试验小流域的径流深及径流系数来看,高山寒漠带毫无疑问是高寒山区的主产流区。康尔泗等(2008)[ 7]曾将黑河山区粗略分为高山冰雪冻土带(基本是高山寒漠带加冰川)和山区植被带并进行了分布式模拟,其结果表明高山冰雪冻土带贡献了黑河山区产流量的83%。若扣除冰川补给(约3~6%),则该结果与本文粗略估计结果较为接近。

高寒草甸/草原在中国西部高寒区的面积比例约为64%,其主要分布于地形开阔、平缓的地区,在较陡的山坡也有分布。中国高寒区多以高山草甸土、高山草原土等为主,厚度波动于0.3~2.0m之间,多数地区土壤层仅约为40~50cm,这也正是高寒草甸/草原密集根系层所在。高寒草甸/草原盖度一般较高,高度多数在10~20cm。在前期降水较少或者正常雨强的情况下,尽管根系层密集的壤土类土导水率较低,降水入渗缓慢,但由于地形平缓,密集的高寒草甸拦蓄了绝大多数的降水,使直接降水~径流较少。由此造成的结果就是根系层维持着较高的含水量,降水或者土壤水多数消耗于蒸散发;由于平缓高寒草甸/草原面积大,从而形成了湿润的小气候环境[ 26, 27]。理论上讲,平缓地形下的高寒草甸/草原具有较多的水源涵养功能,而对径流的贡献较小[ 26]。

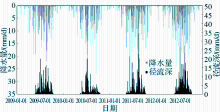

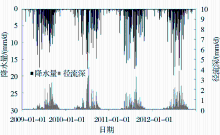

根据2008.10~2012.9月SVATs模拟结果(图3),葫芦沟小流域高寒草原观测点(水平)蒸散发/降水比例约为86.5%,平缓高寒草甸观测点(坡度18°)为79.3%。高寒草原试验点两个小型蒸渗仪(Lysimeter)2009年6月~2012年9月观测结果表明,水平高寒草原区蒸散发/降水比例约为99%(蒸散发1655mm,同期降水量1672mm,图5),这意味着几乎所有的降水消耗于蒸散发。该结果略高于SVATs模拟结果,数据系列不一致是一个原因,但也不排除降水引起的Lysimeter观测误差以及SVATs模拟误差。根据2008.10~2010.9月模拟结果[ 28],高寒草原试验点蒸散发/降水比例为96.5%。该结果与实测结果较为接近。

| 图5 祁连山葫芦沟小流域高寒草原试验点实测日降水量及蒸散发量Fig.5 Measured daily precipitation and evapotranspiration of alpine grassland in the Hulu watershed |

康尔泗等(2008)[ 7]在黑河浅山区排露沟小流域1999年5-9月的观测结果表明,阳坡草地(海拔2600m)蒸散发占降水量的96.9%,这与本文观测结果相当。阴坡林旁草地蒸散发/降水比例则为67.4%,地形对蒸散发发有较大的影响。

葫芦沟内高寒草甸试验小流域4年(2009~2012)观测结果表明,其平均径流系数仅为0.17,平均年径流深约82.3mm(图6)。祁连山多数高寒草甸区地形平缓,但具有汇水特征并形成径流的小流域很少且坡度偏陡。本试验选取的高寒草甸小流域在海拔上代表性较好,但流域平均坡度高于多数高寒草甸区。坡度是控制高寒草甸/草原区产汇流过程的关键因素,黑河山区流域高寒草甸/草原面积比例约为63%,平均坡度10.8°,低于高寒草甸试验小流域平均坡度(19.1°)的面积比例约为88%。表1所列中国高寒草甸和草原的粗略平均坡度为4.5°和3.7°。朱宝文等(2008)[ 29]报道,青海省海北高寒草甸试验场(2005年9 月~ 2007 年10 月)年平均径流系数为0.18,这与本文结果相当。杨永刚等(2011)[ 24]对葫芦沟全流域同位素分割表明,湿季高寒草原试验点地表径流贡献率仅为9%。康尔泗等(2008)[ 7]的模拟结果结果表明,整个黑河山区流域山区植被带径流系数约为0.18。

| 图6 葫芦沟高寒草甸小流域实测日降水量及径流深Fig.6 Measured daily precipitation and runoff depth in a small alpine meadow watershed |

按照坡度较陡、径流系数相对较高的葫芦沟高寒草甸试验小流域的径流深粗略估算,黑河山区流域高寒草甸/草原区产流量约为5.2108m3,仅占总径流量的30%,而该数值明显高于实际情况。康尔泗等(2008)[ 7]的模拟结果表明,黑河山区流域山区植被带径流贡献率约为17%。

据葫芦沟小流域SVATs模拟结果,地表水汽交换量:沼泽化草甸>草甸>草原>寒漠;地表热量交换剧烈程度:寒漠>沼泽化草甸>草甸>草原;波文比:草原>草甸>沼泽化草甸>寒漠;蒸散发:沼泽化草甸>草甸>草原>寒漠;蒸散发降水比率:草原>草甸>沼泽化草甸>寒漠;调蓄能力:沼泽化草甸>草甸>草原>寒漠[ 22]。据此推算的径流系数应该为:寒漠>沼泽化草甸>草甸>草原。

山坡灌丛所处的海拔范围与高寒草甸相当,但其平均坡度较大。根据葫芦沟灌丛和草甸对比径流场(相同海拔和坡度(20°)、相邻,图2)2012年6-9月观测结果表明,灌丛和草甸产汇流过程明显不同。高寒草甸共观测到16次地表径流和40cm以上壤中流;而山坡灌丛观测到16次地表径流和5次40cm以上壤中流。草甸地表和40cm以上壤中流均比山坡灌丛的大。但同期对应的降水量达175.8mm,而观测到草甸总产流量仅为0.88mm,而灌丛为0.17mm,在绝对数值上二者差别不大。估计应该还有深层壤中流产生。但山坡灌丛平均坡度远大于高寒草甸的,其径流系数应该比高寒草甸大。时忠杰等(2009)[ 30]报道,六盘山灌丛径流系数大于亚高山草甸。杨永刚等(2011)[ 24]对葫芦沟全流域同位素分割表明,高寒灌丛地表径流量占20%,而草地仅为9%。

祁连山青海云杉林地土壤和枯枝落叶层具有良好的渗透性和涵蓄大气降水的能力, 从而减少了地表径流量;森林蒸散发使林区空气湿度高于周边地区, 形成了山区独特的森林小气候, 具有重要的水源涵养作用[ 12]。He等报道[ 14],祁连山排露沟小流域青海云杉林径流深仅为11.6mm,占年降水量的3.5%。据王超(2013)[ 31]在黑河上游天老池流域观测和模拟结果,森林径流系数小于灌丛和草甸。黄明斌等[ 32]研究发现在郁闭度相同的情况下, 黄土高原自然草地小流域的径流量大于森林小流域。秦甲等[ 17]模拟认为,黑河山区森林径流小数小于草地的。

由于全球变暖引起冰川萎缩[ 6],冰川区径流系数一般大于1.0。综合上述,可为径流系数粗略定性排序:冰川>寒漠>沼泽化草甸>山坡灌丛>草甸>草原>森林。

当然尽管寒漠带径流系数略低于冰川,但其面积是冰川面积的6倍,其总径流贡献率肯定大于冰川。受限于气候、地形、土壤及下垫面分布面积等的差异,以及观测资料的限制,尚无法全面定量评估不同地区各典型下垫面的径流贡献比率。此处仅利用有限观测资料和相关成果做综合定性分析,以期抛砖引玉。今后将结合正在开发的、具有中国高寒区特色的、得到多分量验证的HULU模型,深入、定量分析不同地区典型下垫面的水文功能。

伴随气候持续变暖,过去50a来北极地区灌丛带大范围扩张与森林带北移,苔原大幅度萎缩,生物量增加的同时生物物种多样性减少[ 3, 33, 34];欧洲西北部随着山地冰川、冻土退化和积雪格局的变化,高山植被带上移速率达到每10年29m,且较大规模的高山植被分布与结构改变将十分迅速[ 35]。近40a来,中国青藏高原多年冻土区高寒生态系统持续退化,高寒沼泽湿地萎缩25.6%[ 36],多数地段的高寒沼泽化草甸向高寒草甸及高寒草原演替[ 37]。李英年等[ 38]也报道,近40a来祁连山海北以藏嵩草为主的草甸植被类型逐渐退化,有些物种甚至消失,而被那些寒冷湿中生为主的典型草甸类型所替代。Yan等报道[ 39]大渡河流域以草甸和草地、原始林和高寒灌丛为主的景观演变为草甸和草地、次生天然林、高寒灌丛、残次原始林、人工林和次生灌丛组成的景观, 景观破碎化程度加剧。模型模拟结果也表明[ 40],在未来气候变化情景下,青藏高原阔叶林分布面积有了较大扩展;针叶林逐渐向高原腹地延伸;灌丛的增加趋势最明显,逐渐成为高原东部地区的主要植被类型;高寒草甸的面积减小,主要是被灌丛所取代;高寒草原向西北方向扩张,其分布面积有明显的增加,占据了高原西部和北部的大面积地区。这些观测和模拟结果表明,全球变暖已经导致中国高寒区植被发生了演替和退化。在具有明显垂直景观带的高大山区流域,这种植被带上移、演替将更加明显。

根据本文所获取的高寒区典型下垫面蒸散发/降水比例及径流系数的粗略排序结果,可以推断,若全球变暖引起高寒山区植被带上移,则山区流域的蒸散/降水比例增大,导致流域径流系数变小。王根绪等报道[ 41],高寒沼泽湿地和高寒草甸生态系统的显著退化是驱动河川径流过程中变差增大、降水-径流系数减少以及洪水频率增加的主要原因。王超[ 31]在祁连山黑河上游天老池小流域的模拟结果也表明,当流域乔木全部转化为灌木和亚高山草甸时(植被带下移),流域径流会增加;当3400m以下的灌木全部转换为乔木时(植被带上移),流域径流会减少。

高山寒漠带应为中国高寒山区的主要产流区;而高寒草甸/草原区径流贡献较小,其水源涵养功能大于水文功能;

高寒区典型下垫面径流系数可粗略排序:冰川>寒漠>沼泽化草甸>山坡灌丛>草甸>草原>森林;

若全球变暖引起植被带上移,则高寒山区流域蒸散发/降水比例增大、径流系数减小。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

2. Laboratory of Watershed Hydrology and Ecology, CAREERI, CAS, Lanzhou Gansu 730000, China;

3. College of Resources and Environment, Lanzhou University, Lanzhou Gansu 730000, China