作者简介:常玉光(1976-),男,河南光山人,副教授,主要从事沉积学和遗迹学研究.E-mail:changyg@hpu.edu.cn

叠层石的生物成因是地质学家长期争论的焦点之一,以豫西寒武纪叠层石为研究对象,以偏光显微镜和扫描电镜为手段,发现了豫西寒武纪碳酸盐岩叠层石中赋存大量微生物化石,形态特征明显,为典型蓝细菌属的丝状葛万菌(

Biogenic stromatolites is one of the focus of geologists for a long time. In this paper, the research object is Cambrian stromatolites of western He’nan. Abundant microbial fossils are discovered in Cambrian carbonate stromatolites of western Henan, which are Girvanella and Renalcis of cyanobacteria with filamentous and spherical features, by means of polarizing microscope and Scanning Electron Microscopy (SEM). They display the distinct characteristics of assemblage, such as the sheet or mat assemblage, the globular assemblage, the cellular and the grid assemblage. Study shows that there exists very close ties between the distribution of microbial fossils and microfossils assemblage and the macroscopic forms and their layers. The sedimentary environmental models of microbial fossils and 4 categories and 10 types of microfossils assemblage have been established. The growth environment, especially the hydrodynamic condition of stromatolites is one of the important effect factors of the microfossils assemblage preservation and distribution.

在地球历史上85%的碳酸盐沉积记录中,叠层石是最重要的沉积特征[ 1]。在地球早期生命演化过程中,叠层石-微生物席生态系统主宰地球海洋近30亿年。叠层石是微生物岩的一种[ 2],是蓝细菌等底栖微生物活动与沉积相互作用、结合而成的一种特殊的原生纹层状生物沉积构造,其中记录了大量的微生物、环境、地球化学和地球物理等方面的信息。叠层石的发现距今已有两百多年的历史[ 3],在这两百多年中,人们对叠层石的认识在不断的深化和发展。叠层石的生长受到很多条件的制约,能够有效反映生长时期的沉积环境和条件,因此叠层石是一种研究古环境和古气候的重要“指示器”[ 4]。

近年来,国外对于叠层石等微生物岩地研究向精深和精细方向发展,主要关注微生物席和微生物化石的研究等[ 5, 6, 7, 8, 9, 10]。我国前人对于叠层石的研究相对集中在元古代,大多关注叠层石的形态特征和其环境意义[ 1, 11, 12, 13],近几年在结合微生物岩研究方面也取得了一定成果[ 14, 15, 16],但对于叠层石微生物化石及其组合在生物建造贡献方面的研究却不多。近期,作者等在豫西登封的关口和王窑剖面发现了大量寒武纪叠层石,露头新鲜,类型丰富,共出露18层。通过微观研究发现纹层中有保存完好的大量微生物化石且其呈现出明显的组合特征,微生物化石的组合特征能够较好地指示叠层石的生长环境。

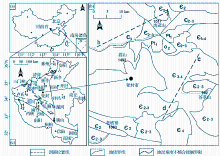

河南登封地质构造区经历了印支期、燕山期和喜山期等多期构造作用的影响,地层由老到新依次为新元古界、寒武系、石炭系、二叠系、三叠系、古近系、新近系及第四系。依据寒武纪古地理和古构造格局,寒武纪岩性组合、沉积特征、岩相和沉积环境、生物群落等进行综合分析,华北地层区寒武系划分为太行山分区、河南登封分区及豫东平原分区,其中河南登封分区又划分为渑池-登封小区、灵宝-鲁山小区、叶县-确山小区和卢氏小区(图1(c))[ 17]。本文研究的寒武纪叠层石主要分布在渑池-登封小区,以登封关口和王窑剖面为主要观察剖面,按照目前国际上对寒武系的四分法,第一统在该区域没有出露,其它统皆有露头,且地层发育连续,其中寒武纪辛集组为海侵初期的砂砾岩,朱砂洞组为滨-浅海白云岩,馒头组为潮坪相碎屑岩(主)和碳酸盐岩(次)沉积,张夏组和三山子组为滨-浅海碳酸盐岩和白云岩[ 18]。

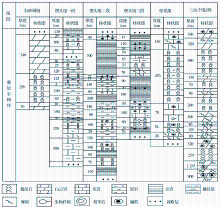

登封关口剖面寒武系第二统朱砂洞组厚20m左右,在其底部第二层出露厚250cm的丛状叠层石白云岩;寒武系馒头组共出露11层叠层石灰岩,其中馒头组一段含大量藻纹层和5层叠层石灰岩;馒头组二段中上部出露4层叠层石灰岩;馒头组三段顶部出露多层微生物岩,含2层叠层石灰岩;寒武系第三统张夏组以厚层鲕粒灰岩为特征,夹有泥质条带灰岩,在其底部出露大量形态特征明显地微生物岩和2层小柱状叠层石灰岩;芙蓉统三山子组以厚层鲕粒、微晶白云岩为特征,其中Z段为细晶和鲕粒白云岩,出露4层细柱状叠层石白云岩;豫西寒武纪叠层石的具体相序见图2。

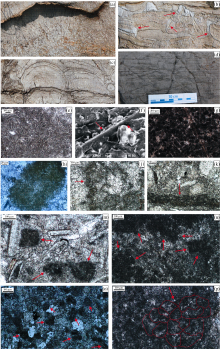

豫西寒武纪叠层石宏体形态特征十分明显,主要有:圆柱状(含次圆柱状)、锥柱状、倒锥柱状、小型柱状、小丛状、近水平缓波状、缓波状、半球状和围绕竹叶状泥灰岩砾屑生长的叠层石等5大类9小类,部分叠层石的宏观形态特征和伴生沉积特征如图3a~d所示。

在偏光显微镜下,将叠层石薄片放大50或100倍,对叠层石新鲜面在扫描电镜下放大1000倍以上,可以较清楚地观察到微生物化石,特别是在微型和微小型柱状叠层石中,由于水动力扰动和破坏较小,微生物能够以化石的形式较好地保存下来,分别呈现出典型的丝状和肾状特征。

丝状体微生物化石呈长细管状,在偏光显微镜下观察其管壁呈深色厚为2~3µm,白色管芯宽约5~7µm左右,平面见单根丝状体长超过200µm,属于较为典型的葛万菌( Girvanella)。因豫西寒武纪叠层石多为碳酸盐,在扫描电镜下,见叠层石暗层中分布有细管状和似破裂管状的丝状葛万菌,也见实心管状或断开呈现出不规则矮圆柱状,填充物为方解石颗粒,宽度不足10µm,以叠覆或缠绕等方式存在,也见管状物以密集丛状方式生长,在其管壁外围粘附有明显地微晶方解石颗粒和薄细带状包裹物,这种薄细带状包裹物似漂浮状或包裹在管状葛万菌周围,应为胞外聚合物(EPS)和其粘附的方解石颗粒。在葛万菌管状体间分布有方解石颗粒和层状方解石,也偶见亚微米级的球状颗粒物(图3e,f)。

肾状微生物化石多单独生长,呈肾形或不规则球形,个体大小为50~200µm不等,属于典型的肾形菌( Renalcis)。在扫描电镜下,见明显的排列非常整齐和均匀的球状颗粒物,在其表面呈现出突起的颗粒状,见部分球状颗粒相互接触且在边缘融合生长等现象。在方解石晶体颗粒空隙间生长的球粒常呈破碎状,或被晶体颗粒挤压破碎而成。这些球状颗粒物的外壁均具有细粒结构,主要有方解石细颗粒的集合体组成,大多不十分清晰。在大于3000倍镜下观察,可见微米级颗粒间隙保存有更为细小的亚微米级的球状或卵状颗粒物,直径一般为600~800nm不等,这些球卵状颗粒物往往与微米级的球状颗粒物相伴生(图3g,h)。

偏光显微镜下观察,豫西寒武纪叠层石中丝状体和肾状体微生物化石具有明显地组合及微生物席特征,且该微生物化石组合在不同宏观形态的叠层石和叠层石明暗纹层中表现形式明显不同。

在豫西寒武纪多层小柱状叠层石的暗层中,由丝状体蓝细菌即 Girvanella生长和钙化形成的片状或席状微生物化石组合比较明显,且较规则,厚度变化较大,从几十到几百微米不等,能够明显看见管状和缠绕管状痕迹,丝状体平铺式或直立式密集生长呈片状或席状组合,其不同组合的生长条件明显不同:

(1)直立平行密集生长的微生物化石组合在其周围未见生物碎屑,只有微晶方解石和含泥质微晶方解石,宏观条件下,在含该化石组合的小柱状叠层石周围见水平层理(图3a),说明此类型微生物化石组合为典型低能水动力条件下生长形成的(图3j)[ 19, 20]。

(2)平铺式密集生长的微生物化石组合在其周围有大量三叶虫等后生动物的碎屑存在,生物碎屑具有较高的破碎度且比较均匀,应为相对高能水动力条件下所形成[ 20],一般在生物碎屑(有些夹有鲕粒)中间或其上生长(图3k)。

在豫西寒武纪多个层位叠层石的明暗纹层中,均见到由丝状 Girvanella和球状 Renalcis形成的球形微生物化石组合,但其保存的形式和形成的原因存在差异,具体特征如下:

(1)叠层石明纹层中由 Girvanella形成的球状或似球状微生物组合,其体积变化较大,从几十微米到数百微米不等,在其周围见大量破碎程度较高地生物碎屑或鲕粒等,主要是较强水动力将刚形成的微生物席打碎并翻转成球状[ 9, 21],在球形内部见细小颗粒均匀的自生方解石和明显的空心管状葛万菌(图3m)。

(2)叠层石暗纹层中分布的由 Girvanella形成的密集球状微生物组合,整体形态不是十分规则,似被亮晶方解石分割而成,在其外围出现有明显的丝状 Girvanella,似丝状物包裹的球状构造,球形内部充满深暗色物质,外部为小块亮晶方解石填充(图3(n))。

(3) Renalcis形成的球状微生物席体积相对较小,一般不超200µm,分布于叠层石的明暗纹层中,在暗层中球形构造较密集,而明层中密度相对较小,一般都是有单个 Renalcis所形成。宏观条件下,在含该化石组合的半球状或大柱状叠层石周围常见破碎程度较高地生物碎屑和斜层理等(图3c)。

蜂窝状微生物化石组合是由 Renalcis形成球状构造的整体效应,在叠层石明暗纹层中蜂窝状微生物化石组合表现出不同的特征:

(1)叠层石暗层中蜂窝状微生物组合很密集,暗色球状颗粒为椭球或近似球状,一般直径不足50µm,间隔较小,为紧促密集型,间隙中多含颗粒较小的自生型方解石,偶见大块方解石,但单个粒径仍然不足40µm(图3g)。宏观条件下,在含该化石组合的小柱状叠层石周围常见石膏和“鸟眼”构造等暴露标志物(图3d)。

(2)叠层石明层中蜂窝状微生物席密度相对较小,单个为椭球或不规则状,直径比暗层中大,为50~100µm,球状构造间隔较大,其间可见方解石碎屑颗粒或大块重结晶方解石,粒径达100µm(图3o)。宏观条件下,在含该化石组合的叠层石周围常见破碎程度较高的生物碎屑,同时斜层理发育(图3c)。

格网状微生物化石组合主要是由丝状 Girvanella在叠层石明暗纹层中交叉生长和钙化形成的,其格网线多是几根 Girvanella缠绕生长而成,网心处多有亮晶方解石填充形成,根据叠层石明暗纹层不同,其格网大小差别很大,具体特征如下:

(1)叠层石暗纹层中格网较密集,网线较粗,且其间隔较小,一般不足20µm,间隙填充为粒径较小的方解石(图3p)。

(2)叠层石明纹层中网线间隔大且网线较细,网线宽20~30µm,其间隙为100~200µm,多填充粒径较大的亮晶方解石,且往往与近直立状微生物化石组合相伴生(图3j)。

这种格网状微生物组合没有被水流等破坏,能够很好钙化并保存下来,宏观条件下,在含该化石组合的叠层石周围常见常见水平层理等,且与其相邻的微生物化石组合中的微生物化石为近似直立状,说明格网状组合形成于弱水动力条件下[ 19, 20]。

在豫西寒武纪叠层石中,丝状和肾状微生物化石的发现与叠层石宏观形态类型有着十分明显地关联,如丝状蓝细菌主要保存在小柱状叠层石中,可能受水动力等环境条件的影响,其它类型叠层石中不利于微生物化石的保存,微生物化石组合的沉积特征与叠层石宏观类型及生长环境条件也存在十分显著地关系,同时,根据上文对微生物化石及其组合的沉积环境研究,并结合豫西寒武纪叠层石沉积特征及其沉积环境研究结果[ 19],建立叠层石微生物化石及其组合与沉积环境的关系见表1。

| 表1 叠层石微生物化石及其组合与沉积环境关系 Tab. 1 The relationship between depositional environment, microorganism fossil and microfossils assemblage of stromatolites |

微生物化石及其组合在叠层石的明暗纹层中表现出明显不同的状态,在暗纹层中为密集状态分布,在明纹层中以稀疏形式分布,同时微生物化石组合的分布状态与叠层石的生长环境条件特别是水动力条件之间存在着密切地关系。

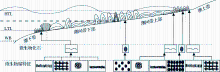

| 图4 豫西寒武纪叠层石微生物化石及其组合的沉积环境分布模式Fig.4 Distribution model of sedimentary environment of microorganism fossil and microfossils assemblage in Cambrian stromatolites, Western Henan |

由于微生物化石的保存等原因,在寒武纪叠层石中微生物化石及其组合的发现具有较大的局限性,主要集中在潮上带和潮下带的小柱状叠层石中,还有少量潮间带的柱状叠层石中。同时也发现,叠层石微生物化石及其组合的分布具有一定的规律性,其沉积环境分布模式见图4,主要规律如下:

(1)丝状 Girvanella

丝状 Girvanella主要出现在潮上带和潮间带顶部以及潮下带的小柱状叠层石中,其组合在不同区域表现差异较大,主要有:

①潮上带小柱状叠层石中:丝状 Girvanella的化石组合特征分别为直立的片状或席状或者是格网状,体现了典型低能水动力特点。②潮间带顶部的小柱状叠层石中:丝状 Girvanella的化石组合特征分别为球状和平铺式的席状或片状,体现了较低能但又有一定水动力的特点。③潮下带的不规则小柱状叠层石中:丝状 Girvanella的化石组合特征根据水动力条件的不同分别表现出直立的片状、席状或格网状以及球状和平铺式的席状或片状,体现了环境条件对微生物化石组合形态特征的直接影响。

(2)球状 Renalcis

球状 Renalcis主要出现在潮上带的小柱状叠层石以及潮间带的柱状叠层石中,其微生物席在不同区域表现也有一定差异,主要有:

①潮上带小柱状叠层石中:球状 Renalcis的化石组合特征主要为密集球状或者为蜂窝状形式出现,体现了低能水动力特点。②潮间带柱状叠层石中:球状 Renalcis的化石组合特征主要为相对松散球状形式出现,体现了水动力较强的特点,原因可能是部分粘结不紧的微生物席容易被水流冲走,较难在原地保存。

豫西登封地区寒武纪叠层石中发现了丰富的微生物化石及其明显地组合特征,在显微镜和扫描电镜下形态特征十分明显,且具有一定的规律性:

(1)微生物化石

在豫西寒武纪叠层石中,微生物化石较好地保存下来,分别呈现出丝状和肾状特征,为典型的蓝细菌的 Girvanella和 Renalcis。微生物化石能否保存下来与叠层石形成时的生长环境主要是水动力条件等有着较密切地联系,特别是丝状 Girvanella的保存受环境条件影响更大,在豫西寒武纪18层叠层石中只出现在小柱状和不规则小柱状叠层石纹层中。

(2)微生物化石组合

Girvanella和 Renalcis在豫西地区寒武纪叠层石中表现出一定的微生物化石组合特征,分别为席状或片状、球状、蜂窝状和网状等组合,但在叠层石不同纹层中其表现形式又有所不同,如席状或片状化石组合只出现在叠层石暗纹层中,球状、蜂窝状和网状化石组合在叠层石明暗纹层中均有出现,其中暗纹层为密集型,而明纹层中相对较疏松。

(3)微生物化石及其组合的状态与保存

微生物化石以及组合的出现和保存状态与叠层石形成时的生长环境有着十分密切地联系,主要体现在水动力条件的改变对微生物化石及其组合状态的影响。在弱水动力条件下,微生物化石保存相对较好且其组合多以格网状和直立席状为主;在相对较强水动力条件下,微生物化石保存较少且其组合多以平铺式片状或球状为主。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou730000, China;

2.Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente 7500 AA Enschede, The Netherlands

The land surface process has significant impact on the variation of water resource in the source region of the Yellow River, exploring the links between the land surface process and water cycle is significant in this region. In this paper, the preliminary characteristics of the background climatology and land surface process over the source region of the Yellow River are presented. The research topics and and advances of the land surface process field experiments conducted in the source region of the Yellow River are detailed, and the preliminary results from the data analysis, satellite remote sensing, data assimilation and numerical simulations are provided. And finally, the shortages and aspects which need to be improved are also pointed out. The proposed land surface process observations are prospected. The final objectives of these investigations are to explore the links and interactions between land surface process and water resource. These researches are to serve for the large scale water resource management in the source region of the Yellow River.

陆面过程对黄河源区水资源变化有重要的影响,探索黄河源区陆面过程和水分循环特征的关联机理有十分重要的意义。首先简述了黄河源区气候变化背景和陆面过程的基本特征,并详细介绍了近年来在黄河源区开展的一系列陆面过程野外观测试验及相关研究主题和研究进展;进一步给出了在野外试验观测资料分析、卫星遥感、数据同化应用和数值模拟等方面取得的阶段性成果;最后,指出了现阶段野外试验观测的不足和需要改进的方面,并展望了即将补充开展的陆面过程观测试验研究内容。所有这些研究的最终目标是探索陆面过程对水资源变化的影响和响应关系,服务于黄河源区水资源的宏观调配和科学管理。