潘竟虎(1974-),男,甘肃嘉峪关人,副教授,主要从事GIS空间经济分析研究.E-mail:panjh_nwnu@nwnu.edu.cn

城市群空间影响范围的界定是认清城市群内中心城市与腹地、城市与城市间相互关联的基础。采用主成分分析法计算中国287个地级及以上城市的结节性指数,利用累积耗费距离法和

The delimitation of the sphere of spatial influence of urban agglomerations is essential for understanding the interrelationship between city and its hinterland,as well as city and city. However,to date,there is no coincident,efficient,and credible methodological system and set of techniques to identify Chinese urban agglomeration. In this research,the principal components analysis method was used to calculate urban nodality index with the indicators system. With the application of raster cost weighted distance method and k-order data fields,this paper attempts to comprehensively measure the regional accessibility and the spatial field of cities at prefecture level or above in China. Then the spatial field intensity of cities in 2010 was measured by the field model and the urban hinterlands were divided by using the maximization principle of the field strength. Finally,the spatial influence sphere of urban agglomerations were divided according to the urban hinterlands and under the correlation analysis. The results show that it is simple and vivid to measure the urban hinterland area of prefecture-level cities or above and the spatial influence sphere of urban agglomerations by using the GIS tools. The introduction of field-strength model takes full account of the dual effects of the city comprehensive scale and road traffic conditions within the range of urban hinterlands,which is closer to reflecting the actual urban development. According to the result of delimitation,it would form“11+9+3”national urban agglomerations spatial structure system comprised of 11 compliance urban agglomerations,9 urban concentrated areas,3 urban agglomeration potential areas and“β”shaped urban agglomerations continuous band.

城市群是指在特定地域范围内,以特大城市为核心,由若干都市圈(区)或大城市为基本构成单元,依托发达的基础设施网络,形成的空间组织紧凑、经济联系紧密、并最终实现同城化和高度一体化的城市群体[ 1]。城市群作为经济社会活动特定的空间形态,群内城市之间如何聚集和构造,换言之城市群的特征表现到何种程度才可被称作城市群,即为城市群的边界界定问题[ 2]。城市群空间影响范围的界定是认清中心城市与腹地、城市与城市间相互关联的基础。对城市群进行空间划分与识别,有助于明确国家开发格局和促进区域的一体化发展。国内外学者针对城市群的空间界定展开了大量研究。在国外,Gottmann[ 3]最早提出了城市群空间范围判定的5个标准。Brady[ 4]对爱尔兰城市群的空间组合区域进行了划分。Mu等[ 5]基于积权重Voronoi图研究了美国城市群的空间范围和分布格局。Fragkias等[ 6]应用Hoshen-Kopelman算法对我国长江三角洲地区的城市集群范围进行探测。在国内,方创琳[ 7]提出了城市群空间范围识别标准。张倩等[ 8]确定了中国城市群的数量、空间分布以及发展阶段。薛俊菲等[ 9]将中国城市划分为15个典型城市密集区和8个准城市密集区。总体而言,城市群空间范围识别多在区域尺度上开展研究[ 10],如华中、长三角、兰西白、长株潭等,全国范围的研究较少;研究方法以定性分析为主,定量研究多采用引力模型及其改进模型[ 11]、断裂点法[ 12]、加权Voronoi图[ 13]、分形[ 14]、势能模型等[ 15]。但到目前为止,我国对城市群空间范围的界定并无统一的判断,在城市群边界性质以及城市群识别方法方面存在简单化和较大的随意性。为地方政府施政的便宜性,多以行政区界线简单置换城市群的自然边界;在城市群识别方面,多由地方官员和研究人员从政治和宏观角度定性确定,鲜见定量研究;由现代地理信息技术支撑的城市群识别和区划技术体系和方法远未成熟。

几乎所有的产业,都以城镇为节点产生集聚,然后以线状基础设施为轴在区域内联系在一起[ 16, 17]。“场”作为物质存在的一种基本形式,是物理量在空间区域上的分布,空间场能是区域中心城市借助区域联系“通道”带动外围地区发展而产生“势能差”的抽象表达,体现了中心城市对生产要素的控制能力及区域联系通道的快捷程度。随着我国城镇化快速发展与市场机制不断完善,打破行政壁垒、区域协同发展的趋势愈加凸显[ 18],加之区域交通和通讯条件的不断改善和优化,从空间场能的综合视角来测度城市群空间范围,无疑具有很强的指示意义和可操作性。基于此,本文利用主成分分析法测算了2010年中国地级以上城市的结节性指数,借助GIS空间分析技术,采用栅格累积耗费距离法测度了区域可达性;通过 k阶数据场模型模拟生成了区域空间场能,根据“场强取大”原则获得了全国地级以上城市的腹地,完成城市群空间范围界定。研究结果可落实到空间的每一“点”(栅格)上,大大增强了可视化效果,对于科学、规范地确定城市群范围,进而进行区域发展规划制定、优化城市群的空间结构、制定合理的城市群发展战略等,具有重要的理论意义和现实价值。

2.1.1 城市结节性指数测算

Preston[ 19]提出以城市结节性(nodality)代替绝对重要性,与中心性(centrality)相对应,后者强调相对重要性。地级市因其管辖县域范围的标准不明晰,在各级规划中的行政—自然—经济区划问题尤为突出,因此,本文以地级及以上城市作为基本测度对象。考虑反映城市影响的主要因素及其现状影响力与潜在影响能力,在遵循系统性、可比性、全面性和可操作性原则的基础上,选取以下5个方面20项指标来测度城市结节性指数:经济发展(生产总值 X1 /万元,二三产业产值比重 X2 /%,固定资产投资总额 X3 /万元,财政收入 X4 /万元,社会消费品零售总额 X5 /万元)、社会发展(城镇人口 X6 /万人,人均GDP X7 /元,在岗职工平均工资 X8 /元,公共图书馆图书藏量 X9 /千册,医生数 X10 /人)、科教信息状况(科研综合技术从业人数 X11 /人,高等学校在校学生数 X12 /人)、资源与基础设施状况(建成区面积 X13/万hm2,邮电业务总量 X14 /万元,市辖区年末实有城市道路面积 X15 /万m2,货运总量 X16 /万t,用电总量 X17 /万kW·h)和环境状况(建成区绿化覆盖率 X18/%,三废综合利用产品产值 X19/万元,放达标率 X20 /%)。采用离差标准化方法对原始数据进行标准化处理,为了保证中心城市2个时间断面的结节性指数具有可比性,需要将2个时间断面的原始数据以统一的标准进行线性变换,公式为:

式中:

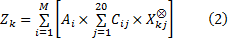

由于各原始指标间相关性较高且数据量庞大,加之各指标的权重较难确定,利用主成分分析法进行结节性指数的计算。对选取的主成分通过特征值加权累加成一个综合的数值,即得到各城市的结节性值。公式为:

式中: Zk为城市 k的结节性指数, Ai为第 i主成分的贡献率, M为特征值大于1的主成分个数, Cij为第 i个主成分在第 j个变量上的载荷,

2.1.2 区域可达性测度

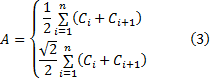

采用基于栅格数据的累积耗费距离法测度区域可达性,在栅格数据上借助最短路径法计算每个网格(GRID)到某个目的网格的最短加权距离。公式为[ 20]:

式中: Ci为第 i个像元的耗费值,

根据中华人民共和国公路工程技术标准(JTGB01-2003),结合全国的路网密度和路网质量,实际运行速度分别设为:铁路120 km/h,高速公路120 km/h,国道90 km/h,省道80 km/h,县道60 km/h,其他5 km/h。按不同级别道路的每公里时间成本,铁路0.5 min,高速公路0.5 min,国道0.67 min,省道0.75 min,县道1 min,其他12 min。低等级公路与高等级公路相交时,交点赋高值,在这样的设定下,栅格间只能通过高等级公路交叉口或国道、省道与高速公路相连。考虑到本文的可达性测度主要以道路交通为主,由于道路交通以外的陆地、山体和水域等阻隔因素对可达性影响相对较小,故本文将道路交通以外的其他要素均用步行通行的速度5 km/h来替代。用1 km×1 km栅格网将原矢量底图栅格化,栅格数据的取值即为成本值;对各层时间成本值栅格数据进行空间叠加得到空间地物的时间成本栅格。对全国城市可达性的分析评价公式为[ 20]:

式中: Ki为 i的可达性, j为区域中的栅格, n为栅格数目, Tij为从 i到 j栅格的最短时间距离。

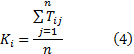

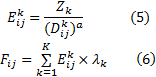

2.1.3 场能模型

采用 k阶数据场模型来刻画区域“空间场能”。一般而言,中心城市作为区域经济增长极,具有较强的辐射和扩散效应,可采用场强来反映;外围地区同时受到多个中心城市的叠加作用,这种场强的叠加可借助势能来反映。场强和势能(空间场能)计算式为[ 16]:

式中:[ i, j]( i表示行号, j表示列号)为外围点(栅格)的空间位置;

2.1.4 腹地与城市群范围界定

场强模型严格遵循了“距离衰减规律”,场强随距离的增加而减小,由于每个城市的场强都覆盖全国内任意一点,因此可以根据“取大”原则确定该点场强及其归属,从而界定多个城市的腹地边界。本文将2010年287个城市场强按最大值叠加,最大者也就是栅格归属的中心城市,进而划分出287个地级以上城市的腹地范围。

传统的城市群划分方法多以各城市单元的行政边界为边界,人为地割裂了处于边界线的城市单元与其行政区划以外地域的协同发展,影响了城市群范围界定的科学性。因此在遵循以上划分标准的同时,还应该充分考虑自然环境、经济发展、道路交通设施及历史文化等因素,打破行政壁垒,紧贴城市单元的经济发展实际确定城市群的边界范围,用城市腹地影响范围代替行政区划确定城市群边界线。本文参考方创琳等[ 1]对全国城市群划分的城市选取标准和城市群的命名,即“15 + 8”的 23个城市群空间布局方案,提取每个城市群所含城市的腹地范围,通过合并城市腹地影响范围,确定城市群的空间范围。

2.2.1 数据来源

地级以上城市(香港、澳门、台湾等地区由于特殊的地理社会障碍的阻隔和统计口径的不一致, 不列入研究对象范围内)位置及行政边界来源于国家基础地理信息中心1∶400万矢量数据;DEM数据来源于中国科学院资源环境数据中心(http:∥www.resdc.cn/)提供的中国1 km分辨率数字高程模型数据集;交通网络是实现空间可达性的基础,道路数据来源于中国地图出版社2011年出版的1∶ 450万交通全图[ 21],经矢量化得到。需要说明的是,本文的可达性只是理论上的可达性,换言之,是不考虑交通拥挤、交通组合等方面的一种无障碍的可达性。借助ArcGIS 10软件,将图形数据统一投影到ALBERS等积圆锥投影系。社会经济数据来源于《中国城市统计年鉴2011》[ 22]。依据中心地理论,中心地提供的服务和功能具有等级性,故指标数据按市辖区进行统计,货运总量缺少市辖区统计数据,采用全市数据予以替代。

2.2.2 数据处理

利用SPSS17统计软件对标准化后的20个社会经济统计指标进行主成分分析,结果显示卡方值为7 882.87,Bartlett检验通过,KMO值为0.873,大于0.7,说明变量间的相关性小,适于主成分分析。根据特征值大于1和累积贡献率大于85%的原则提取主因子,采用方差极大法旋转,提取到3个主因子,特征值分别为10.598,1.868和1.491,累计贡献率为85.23%。按照公式(2)计算中心城市的结节性指数。

以交通图和基础地理地图为底图,在ArcGIS中建立Point对象图层;利用Cost Weighted操作,在耗费图层上计算出每个城市的成本加权距离,求出每个栅格到最近城市的时间,进而求出整个区域的可达性。将城市结节性指数与可达性时间距离参数代入场强模型,计算城市到达空间上任何一个栅格的时间成本,测算城市对任一空间点的辐射场强,得到287个城市的场强值,叠加后得到空间场能。需要说明的是,海口、三亚和舟山市因未与大陆相连,其可达性单独计算。

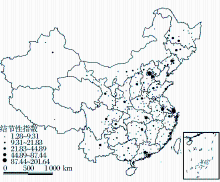

计算结果(图1)显示,中国地级以上城市结节性指数差异显著,最大和最小结节性指数相差达157.53倍。按自然断裂法将全国287个地级市分为5级:一级城市包括上海、北京、广州,结节性指数分别为201.64,195.61和87.44;二级城市包括深圳、重庆、南京、成都、武汉、杭州、沈阳,综合规模值在44.89~87.43之间;三级城市综合规模值在21.83~44.89之间,含西安、大连、青岛等8个副省级城市和长沙、郑州、昆明等7个省会城市,以及唐山、苏州、佛山、无锡、东莞5个沿海城市;四级城市综合规模值在9.31~21.83之间,共42个城市;其余为五级城市,共215个,后3位分别是陇南(1.28)、丽江(1.35)和临沧(1.38)。城市结节性指数具有与行政级别密切关联的梯度特征,直辖市结节性指数最高(116.37),副省级城市次之(56.57),省会城市再次(33.11),其他地级市最小(12.07)。从空间格局来看,东部城市结节性指数最大(19.64),中部城市次之(12.14),西部城市最小(10.23)。

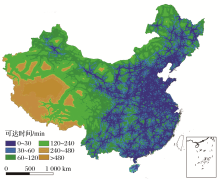

利用ArcGIS软件的栅格计算功能将全国287个城市可达性进行叠加,得到中国平均可达性空间格局图(图2)。平均可达性是指城市点栅格到区域(行政区)内所有栅格所花费时间的平均值,它能够体现该城市点栅格在区域内的交通优势,值越小,可达性越好。从全国城市平均可达时间来看,平均可达性时间成本为193.43 min。从单个城市区域平均可达性来看,时间成本最低的城市为珠海,仅需要24.23 min,时间成本最高的城市是拉萨,需362.56 min。

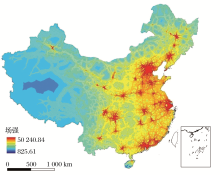

借助ArcGIS的空间分析功能,计算中国地级以上城市的空间场能(势能),结果如图3所示。高场能区分布在沿海与内陆中心城市周围,低场能区广泛分布于远离中心城市且交通基础设施不完备的边缘与外围地区。场能平均值为5 412,其分布空间形态与区域中心城市以及综合道路交通网的空间格局具有高度的耦合关系。从省级行政单元来看,场能的标准差为2 886,均方差系数为0.358;从地级行政单元来看,标准差为2 931,均方差系数为0.202;从县级行政区域单元来看,标准差为2 911,均方差系数为0.351。总体而言,在绝对差异方面,全国省际之间差异远大于市际、县际之间,市际与县际之间差异的格局基本一致;相对差异方面,主要体现为全国省际之间与县际之间差异相当,二者都稍大于市际之间的发展差异。

场能值与三大地带之间具有明显的耦合关系,即东部沿海地区的经济实力与潜力最大,中部地区次之,西部地区最低。省级、市级和县级行政单元之间的绝对差异都表现为中部>西部>东部。区域经济相对差异与绝对差异特征稍有不同,即省级、市级和县级行政单元之间的相对差异皆表现为西部>中部>东部。就南、北而言,基本为南强北弱态势,北方场能均值为7 602,南方则为8 542。东部地区在长三角、珠三角、京津冀三大核心增长极带动下,通过交通等基础设施已与山东半岛、辽宁沿海、江苏沿海、海峡西岸等经济区紧密融合;中部地区拥有武汉城市圈、长株潭城市群、中原城市群等区域经济增长极,推进了人口、产业等生产要素的不断集聚,导致中部地区绝对差异和相对差异均最大;西部地区的自然条件、经济基础较差,规模总量较小,绝对差异介于东部和中部之间。

图4a为根据场强取大原则划分出的287个地级以上城市的腹地影响范围,与将空间视为均质而划分的腹地[ 23]相比,结果更加体现了交通条件与中心城市综合规模对于城市腹地扩张的双重影响。由图4可知,城市间腹地面积差异显著,特大城市依赖发达交通网络拓展其腹地,但城市腹地面积并不完全与城市综合规模成正比,总体而言,东部城市腹地面积普遍较小,西部城市腹地面积相对广阔,中部城市腹地面积居中。东部市域面积较小,较集中,城市间的竞争比较激烈,腹地面积相对较小;西部地广人稀,加之辖区狭长,大城市的影响很难企及,势力范围反而较大。对一般城市而言,越靠近特大城市腹地越小,远离特大城市则腹地面积逐渐增大,因而腹地面积大小除了与交通可达性和综合规模引力有关之外,还与城市间空间竞争密切相关,而腹地内场强的大小则恰可反映出该区接受中心城市辐射能力的高低,体现区域经济发展水平。东部城市腹地的隶属比较明确,北京、上海、广州为核心的腹地构架已经形成;中部城市腹地比较均衡,除武汉腹地稍大外,其余城市腹地分布较均匀,形成均衡的腹地分布态势;西部则呈现无序分布的状态。

从市域单元对比中可以看出,中国地级以上各城市腹地面积差异较大,最大和最小城市腹地相差达3 751倍。乌鲁木齐的腹地面积最大(148.19×104 km2),其次是拉萨和西宁,面积均在50×104 km2以上;腹地面积在50×104 km2以上的城市还有嘉峪关、北京、克拉玛依和呼伦贝尔。马鞍山的腹地面积最小,仅395 km2,面积小于1 000 km2的城市还有舟山、辽阳、黄冈和常州。作为全国经济中心的上海市,其腹地面积仅排在第51位,省会以上城市中腹地面积最小的是厦门,仅排在第167位。腹地面积与其所辖行政区域(图4b)的面积亦相差较大,乌鲁木齐的腹地面积是其行政区面积的149倍,其次是嘉峪关(101倍)、西宁(79倍)、拉萨(34倍)、克拉玛依(32倍)和乌海(25倍),腹地面积超过行政区面积5倍以上的城市共有21座,主要包括大区域中心城市(北京、广州、上海、成都、沈阳等)、西部地区省会城市(贵阳、西宁、乌鲁木齐、拉萨、昆明、兰州等)以及不辖或管辖很少县区的西北地级城市(嘉峪关、乌海、克拉玛依等);而黄冈的腹地面积仅为其行政区面积的5.13%,这一比例较小(<20%)的城市还有承德、辽阳、湖州、四平、巢湖、松原和清远等。

城市群是一个复杂、开放的巨系统,其边界模糊性、城市辐射范围的阶段性和模糊性等特征,决定了城市群空间范围的识别和界定非常困难,此外,城市群的空间辐射范围一直处在动态变化之中,无论采用何种识别标准和方法得出的城市群空间范围都是相对的。城市群一般由中心城市、城镇网络、联系通道、空间梯度和经济腹地等五大要素构成[ 24],是城市群内各城市对空间的竞争和资源的争夺,空间场能是区域发展“龙头”借助区域联系通道带动外围地区发展的抽象表达,恰可综合反映区域发展“龙头”与外围地区的发展态势,无疑是界定城市群空间影响范围的重要参考。城市群区域空间的成长必然依托各中心城市及其广大腹地的繁荣,因此,合理地划分城市影响范围,从多视角探讨城市影响力及腹地的空间格局,可为城市群空间界定提供决策依据。目前,中国城市群的命名和空间范围界定尚无统一、公认的判断标准和识别结果,还存在很大争议。通过对既有文献的调研以及对过去10年来重点地区区域规划成果的梳理,本文认为方创琳等[ 25]提出的由15个达到发育标准的城市群和8个未达到发育标准的城市群组成的“15+8”的23个城市群,基本代表现阶段中国城市群的现状,依此作为分析问题的基础。将23个城市群各自所含核心城市和一般城市的腹地范围合并,得到每个城市群的空间影响范围(图5)。

城市群空间影响范围和城市群空间范围的涵义相近,都是指一定空间范围内相近的城市群体空间形态,但城市群空间范围更强调城市之间的联系,而城市群空间影响范围则强调城市群内各城市的“势力范围”,以及相互对空间的争夺。将城市群空间影响范围图与空间场能图进行叠置分析,获取每个城市群的场强均值和标准差等统计量,结果显示,空间影响范围最大的城市群是北疆,面积达174.78×104km2,其次是兰白西(68.68×104km2)和酒嘉玉(40.12×104 km2),面积最小的是长株潭城市群(3.15×104 km2)。依据空间场能值的大小,利用自然断裂分类,将城市群划分为发育程度不同的“11+9+3”的3级空间分布格局:11个较成熟的城市群,即中原、珠三角、长株潭、长三角、江淮、武汉、山东半岛、京津冀、环鄱阳湖、晋中和海峡西岸;9个准城市群(城市密集区),即关中、黔中、南北钦防、辽东半岛、成渝、银川平原、呼包鄂、滇中和哈大长;3个城市群潜力区,即兰白西、酒嘉玉和北疆。从场能大小的视角来看,我国城市群发育程度相差巨大,中原城市群的空间平均场强值(12 643)是北疆城市群(4 839)的5.6倍。就城市群内部而言,发展也极不平衡,如京津冀城市群,其空间影响范围内部栅格场强的区间值(range)高达47 423,辽东半岛、长株潭、中原和山东半岛城市群的区间值也都在25 000以上。再如,有7个城市群的栅格场强标准偏差在2 000以上,其中珠江三角洲城市群空间影响范围内部栅格场强的标准偏差达3 015。

| 图4 中国地级以上城市腹地(a)及与行政区对比(b)Fig.4 Urban hinter land area and administrative region of cities at prefecture level or above in China |

国家“十二五”规划提出打造“两横三纵”的城市化战略格局,但通过本文对城市群影响范围的分析,各城市群场强值差异巨大,发展极不均衡,未来一段时期内“两横三纵”的空间格局未必能够建成,而目前,除空间场强值极小的兰白西、酒嘉玉和北疆3个城市群潜力区外,全国基本形成由沿海沿边地区纵向城市群连绵带、长江流域横向城市群连绵带和黄河流域横向城市群连绵带组成的逆时针90°旋转的“β”型城市群连绵带(图5b),这与方创琳等[ 25]提出的“π”字型城市群连绵带的城市群空间演进的轴域格局相似,也印证了本文方法的正确性。

国家“十一五”规划中首次提出“要把城市群作为推进城镇化的主体形态”,“十二五”规划进一步延续和强调了城市群的发展政策,国家主体功能区规划中也将城市群列为重点或优化开发区,在全球城镇化进程与经济全球化进程双重加快的时代背景下,城市群的快速扩张已成为带有普遍意义的不可阻挡之势,正在作为国家参与全球竞争与国际分工的全新地域单元。无论从地理学的地域景观上讲,还是从经济学的经济属性来说,城市群都具有一定地域空间范围。但城市群又是一种复杂的社会经济空间组织形态,很难严格界定其具体的地域空间范围。传统的城市群及其边界或空间影响范围的确定主要依赖于定性判断,有很大程度的政治考量。本文以地理信息技术为支撑,采用主成分分析法计算城市结节性指数,利用累积耗费距离法和 k阶数据场,综合测度了中国287个地级以上城市可达性与空间场能,划分了地级以上城市的腹地,依据城市腹地范围界定了城市群范围,实现了对广域地幅内众多城市腹地范围和城市群空间影响范围的定量分析。得到如下主要结论:

(1) 本文所得城市群空间影响边界是综合了自然地理和经济社会运行机制的综合性界线,它打破了既有的行政边界。基于交通可达性分析测度的城市腹地和城市群空间影响范围,充分考虑了现实的交通网络以及地形地貌特点,由此得到的时间成本距离要比基于简单的几何距离、或者是不考虑地形地貌特点的交通网络距离更为科学、准确,研究的技术路线简单、明晰,区划成果直观。以全国287个地级以上城市为研究对象,实现了全域覆盖的城市腹地划分,为全国城市经济区和城市群空间范围划分提供了较好的依据。

(2) 构建中心城市结节性指数用以表征“辐射源”的能量值,区域可达性用以表征“辐射源”能量向外围扩散的难易程度以及各种生产要素流动的便捷程度,综合考虑中心城市结节性指数与区域可达性的 k阶数据场模型用以模拟多个“辐射源”所覆盖空间的叠加“势能”,可综合反映城市群 “龙头”与外围地区的发展态势。基于空间场能的城市群范围,可凸显城市群发展的现状。

(3) 基于地级以上城市腹地划分的城市群空间影响范围界定,既体现了城市群区域集聚和扩散的特征,又突出了城市群内部各城市对区域空间的竞争和合作。依据结果,将中国城市群划分为发育程度不同的“11+9+3”的空间分布格局和逆时针90°旋转的“β”型城市群连绵带发展格局。

中国有庞大而复杂的城市体系,划分全国城市空间影响的势力范围和理清其空间组织关系是一项十分艰巨的任务。本文的研究只是初步的、探索性的,以下问题有待进一步探讨:

(1) 城市之间的文化联系 (如相同的语言,相似的风俗习惯,民族认同等)对城市群的形成和发展起着不可忽视的作用,但这些因素难以显式表达和定量测算。

(2) 城市腹地测度中,全空间范围的覆盖与实际是否相符?空间格网大小取多少合适?都值得进一步细致研究。此外,交通可达性度量只考虑了区域内的陆路交通系统,未考虑航空和站点布局对可达性带来的影响,这些问题都是以后的工作重点。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|