陈为佳(1986-),男,山东菏泽人,硕士研究生,主要从事含油气盆地构造研究.E-mail:zhenjia619117@sina.com

宽裂谷是一类重要的大陆伸展构造样式,野外工作与物理模拟、数值模拟相结合是研究宽裂谷构造样式的主要方法。国外学者对宽裂谷进行了较多研究,集中于其形成与持续时间、构造样式、岩浆活动特征等方面。试图在广泛的国内外文献综合分析的基础上,介绍宽裂谷的定义及其构造特征,通过盆岭省和爱琴海盆地的地质剖面验证宽裂谷构造样式,进而分析其成因机制。宽裂谷的形成受控于区域性的低角度拆离面,它同时控制了变质核杂岩的发育,拆离面之上发育高角度断层控制的掀斜断块。控制宽裂谷构造样式的参数主要有:伸展应变速率及地壳组成、初始的地壳厚度和岩石圈热状态、岩石圈的机械不稳定程度、岩石圈抗张强度与重力的对比关系。动力学机制上,宽裂谷可能主要由被动裂谷成因机制控制;运动学机制上,宽裂谷通常由简单剪切或简单剪切与纯剪分层拆离机制控制。以期对认识中国东北地区宽裂谷系统的构造样式与成因提供帮助。

Wide rifting is one of an important continental extension modes,and field work combined with numerical and analogue modeling is main method to investigate wide rifts. Foreign scholars did lots of research on wide rifts,which mainly focused on the timing and duration of deformation processes,structural styles and magmatism. This paper,based on the study of a great deal of relevant publications,introduces the definition and structural characteristics of wide rifting,which will be verified by geologic profile of both Basin and Range and Aegean regions,and then analyses its genetic mechanism. The formation of wide rifts is dominated by a regional low-angle detachment,which also controlled the development of metamorphic core complexes,above which formed higher-angled block faulting. Parameters controlling the modes of wide rifting mainly contain:The strain rate and crust compositions,initial crustal thickness and thermal conditions,the level of mechanical instability of lithosphere,the competition between the total resistance of the lithosphere and the gravitational forces. Wide rifting may be mainly explained by passive genesis from dynamic mechanism,and it can be controlled by simple shear or decoupled extension. Through this study, we try to improve our understanding of structural styles and genetic mechanism of wide rift system in northeast China.

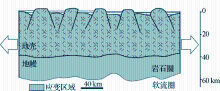

大陆伸展是全球重要的构造现象,是影响岩石圈—软流圈系统的一种非常重要的地球动力学过程[ 1],它主要存在2种构造样式:窄裂谷和宽裂谷[ 1~ 5]。关于窄裂谷前人研究较多,它在岩石圈尺度上具有集中性变形特征(变形范围一般为50~100 km),其形成与强度较大的脆性上地幔有关,通常是在纯剪切机制下形成,窄裂谷内地壳厚度梯度变化较大[ 3],典型窄裂谷是研究最早的东非大裂谷。相反,宽裂谷的变形区域很宽(可达1 000 km左右),内部常发育变质核杂岩[ 5],伸展变形主要发生在薄的脆性上地壳,岩石圈的其他圈层以大规模的韧性流动为主,盆岭省、爱琴海盆地是典型的宽裂谷。

前人对宽裂谷的研究主要是通过野外工作与数值模拟、物理模拟相结合的方法。野外工作主要集中在对宽裂谷构造样式、运动学特征、岩浆活动、形成与持续时间等方面的研究[ 6~ 10];数值模拟、物理模拟主要是对控制宽裂谷形成的基本参数、构造样式、岩浆活动与大规模区域性伸展的关系等方面的研究[ 1, 3, 4, 11, 12]。此外,近年来有关宽裂谷成因的地球动力学理论研究也取得了很大进展[ 10, 13, 14],主要受控于俯冲岩石圈板片的移动。以上成果极大地提高了人们对宽裂谷的认识水平,但目前国内还没有学者详细介绍宽裂谷发育的构造样式,对其成因机制还认识不清。

本文试图在广泛的国内外文献综合分析的基础上,介绍宽裂谷的定义及其构造特征,通过盆岭省和爱琴海盆地的地质剖面验证宽裂谷发育的构造样式,最后对控制宽裂谷伸展样式的参数、动力学机制、运动学机制进行综合分析来探讨宽裂谷成因机制。通过本研究以期对认识中国东北地区宽裂谷系统的构造样式及其成因提供一些帮助。

宽裂谷最早由England[ 2]提出,Buck[ 3]开始对其进行系统研究,他采用数值模拟的方法预测宽裂谷伸展样式形成条件。Benes等[ 4]使用物理模拟实验证明了宽裂谷变形样式的存在,并研究了宽裂谷内应变分布特征在地表的响应,指出宽裂谷具有“在800 km宽的范围内伸展应力广泛分布、地壳厚度梯度变化及地表起伏小”的特征。

Corti等[ 1]在总结前人所做工作的基础上,认为宽裂谷是在一个宽度比岩石圈厚度大很多的范围内,由地壳和岩石圈地幔均一性减薄引起,在近1 000 km宽的范围内具有分散性变形特征,发育一定数量的分隔性盆地。通常,宽裂谷具有高度伸展应变的特征,但伸展带内应变分布不均一;尽管如此,宽裂谷内地表横向坡降小、地壳厚度较均一,莫霍面形态相对平坦(图1)。

3.1.1 盆岭省基本特征

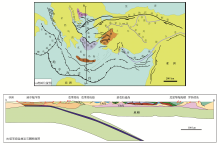

北美西部在中—新生代时由于伸展作用,形成广阔的大陆裂谷系,并向南延伸至墨西哥(图2a)。其中以美国西部盆岭省最为典型,它位于内华达山与落基山之间,是上叠于北美科迪勒拉造山带之上的宽裂谷,宽度可达900 km,伸展率为50%~100%[ 17],但伸展分布极不均匀,有些区域可达100%~300%,有些小于10%。

盆岭省主要表现为盆地、山岭相间的格局,软流圈强烈上涌,地壳遭到强烈拉伸(活动时间为20~40 Ma),现今的地壳厚度为35 km左右(图2b)。火山及地震活动剧烈,火山活动持续时间主要在10 Ma之内,且岩浆成分以钙碱性和中性为主。由于后期没有发生热沉降,使得早期伸展构造较好保存,为研究其构造特征创造了条件[ 18]。

3.1.2 主要构造样式

盆岭省主要形成于新生代,发育2类主要伸展样式:早期(渐新世)变质核杂岩隆升形成低角度拆离正断层[ 18, 19]、晚期(中新世中期)为高角度正断层及掀斜断块[ 20]。

Wernicke[ 21]提出了经典的盆岭省伸展—剪切体系模式图(图2c),上地壳早期发育的大型低角度正断层构成了大陆伸展变形的主要拆离面,拆离面深度为7 km左右。大型低角度正断层在大陆伸展变形中发生旋转剪切变形,拆离面之上的上盘系统在后期进一步被高角度的旋转正断层肢解,形成众多掀斜断块,在浅表形成山岭与盆地相间的格局,而在断块底部,统一收敛于拆离面。

中地壳以韧性伸展—剪切变形为主,发育变质核杂岩,呈背形构造(图2c),它通过拆离断层上升到地表,在拆离断层带发育碎裂岩—糜棱岩—糜棱片麻岩等。下地壳以韧性流动为主,在深反射地震剖面中呈现为平缓起伏的反射结构,但通常有岩浆的侵入而部分熔化。

3.3.1 爱琴海盆地基本特征

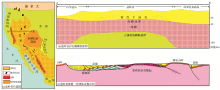

爱琴海盆地是地中海的一个新生代弧后盆地,是由非洲板块向克里特岛和地中海洋脊下俯冲后撤引起的[ 22~ 24],伸展作用从晚始新世开始,伸展带叠加于早新生代的坍塌造山带之上,其范围从南部的克里特岛往北一直延伸到罗多彼岛,宽度为1 000 km左右(图3a)。

重力测量及深反射地震剖面揭示爱琴海盆地莫霍面深度为25~26 km,且形态平坦[ 25],表明岩石圈在伸展阶段存在弱的下地壳,这一点与盆岭省相似。罗多彼岛地壳厚度可达45 km,这与大规模的伸展作用及变质核杂岩有关(图3b)。火山活动剧烈,且从北往南迁移,时间从35 Ma一直持续到10 Ma。

3.3.2 爱琴海盆地构造样式

Jolivet等[ 10]在总结前人大量工作的基础上,做出了1条穿越爱琴海盆地的岩石圈尺度的地质剖面(图3b),认为在单一的板块俯冲的环境下,爱琴海盆地的地幔、下地壳和上地壳存在分层拆离,上地壳存在低角度滑脱面,上地壳以脆性变形为主,下地壳以韧性流动为主[ 26, 27]。

晚始新世,北部的罗多彼岛下地壳逐步韧性上隆呈背形构造,开始发育变质核杂岩,标志着伸展活动的开始。渐新世和中新世伸展活动往南迁移到基克拉迪岛和门德雷斯地块,此时在上地壳开始发育大型的低角度拆离断层,并伴随一系列变质核杂岩的发育,有些变质核杂岩沿拆离断层上升到地表。拆离断层的上盘主要是早期逆冲板片的软弱带,黏度和强度较小,因而进一步发育高角度正断层(图3b)。中新世中晚期,伸展活动进一步往南迁移,此时北安那托利亚断裂开始影响爱琴海盆地,使得在爱琴海海槽和罗多彼岛发育一些走滑断层。总体看,伸展方向和构造样式变化不大[ 28]。

| 图2 北美西部科迪勒拉构造域盆岭省简图[ 18, 21]Fig.2 Sketch map showing basin and range province in Cordillera structural domain in western North America[ 18, 21] |

对具有流变学分层结构的岩石圈来说,数值和物理模拟是研究控制大陆伸展样式参数的主要方法[ 1]。数值模拟主要研究伸展环境下控制岩石圈变形的以下参数:应变速率[ 2, 29~ 31]、初始条件(主要是最初的热条件和地壳厚度)[ 3]、流变性成层岩石圈的伸展导致的机械不稳定性[ 32~ 35]。而物理模拟主要研究岩石圈抗张强度与重力的关系[ 1, 4]。

(1) 伸展应变速率及地壳组成

伸展应变速率主要与岩石圈热扩散有关,England[ 2]首先提出在大陆减薄期间,减薄岩石圈层被带到地表,由于热扩散作用,导致岩石圈强度增大。伸展变形主要集中在岩石圈强度较小的区域,上述过程影响了变形区域空间分布[ 30, 31]。在低应变速率下,变形区域易横向迁移,使得裂陷作用发生在宽阔的地壳范围内,若同时出现低角度或近水平的拆离断层,会形成一系列的拆离断层上盘的裂陷盆地[ 30]。

(2) 初始的地壳厚度和岩石圈热状态

Buck[ 3]首先提出了这一条件对大陆伸展样式的控制作用。如果地壳厚度大(约50 km)、莫霍面温度高(750 ℃以上),下地壳的流动性强,易导致变质核杂岩的发育,这种情况下上地壳的伸展非常集中,但是下地壳流动使地壳的减薄发生在很宽的范围内,它的流动还能使莫霍面形态保持平坦,随着伸展作用的持续,变质核杂岩演化为宽裂谷[ 3],盆岭省和爱琴海盆地构造样式的演化即如此,它们的热流密度值都超过90 mW/m2,而窄裂谷通常为50 mW/m2。

(3) 岩石圈的机械不稳定程度

初始的软弱带被放大或消减的趋势反映了岩石圈的机械不稳定程度,因此,机械不稳定性控制了不均一性韧性材料伸展变形的劲缩过程。Bassi[ 32]指出流变性对控制机械不稳定程度具有重要的影响:岩石圈流变性非线性越大,韧性变形会导致劲缩过程;当岩石圈具有幂定律流变性(power-law rheology)特征时,再加上同裂谷期热冷却的影响,会导致宽裂谷的发育[ 32, 33]。Bassi[ 33]的计算表明:原始岩石圈中韧性层的存在对伸展构造样式起着重要作用,当上地幔较软弱,表现为黏性时,热冷却导致岩石圈机械强度增加,在低应变速率下产生宽裂谷。

(4) 岩石圈抗张强度与重力(gravity forces)的关系

在陆地重力场中,岩石圈抗张强度与重力的关系是控制伸展样式的主要参数。对具有3层或2层分层结构的岩石圈来说,脆性地壳较薄(脆、韧地壳厚度比值为1∶ 1~1∶ 2),岩石圈抗张强度小,韧性地壳的流动促使上地壳在很宽的范围内发生均一性的伸展[ 1, 4],即岩石圈的重力比抗张强度大,易发生伸展坍陷而发育宽裂谷构造样式。

4.2.1 动力学机制

从动力学成因上讲,大陆岩石圈的伸展主要是由区域应力场或软流圈热隆起效应引起的[ 36~ 42],据此,裂谷成因机制可划分为2个端元:主动裂谷和被动裂谷。但有些裂谷成因可能是多元的,称为复合裂谷。

(1) 主动裂谷

裂谷形成动力来自岩石圈底部,是由上升的地幔对流物质引起的,上升的地幔柱引起岩石圈减薄、地壳均衡隆起[ 39]。岩石圈通过加热、吸附在软流圈表面而热减薄,此外就是伸展导致的颈缩现象,该机制通常控制窄裂谷的发育。

(2) 被动裂谷

裂谷形成动力来自板块边界,底劈软流圈的隆升是岩石圈伸展的响应。岩石圈由于伸展而减薄,软流圈的被动隆升带来一系列的二次过程:减压熔融、地壳或岩石圈岩浆岩的底侵、大陆溢流玄武岩的喷发等[ 40]。在爱琴海盆地的形成过程中,非洲板块向欧洲板块南缘俯冲的后撤构成了板块边界的应力,使得岩石圈发生伸展,软流圈被动隆升,进而带来一系列的二次过程。

(3) 复合裂谷

自然界中的裂谷多是以上2种成因机制的结合,只是这2种端元分别在伸展的不同阶段起主导作用[ 38, 40, 43, 44]。Huismans等[ 43]指出被动伸展阶段岩石圈底部不稳定,导致软流圈发生小规模对流上涌的主动阶段,同时强调主动机制不能使地壳产生很大的伸展量(除非与有利的板块运动相关)。此外,研究证明很多伸展变形区临近地表处应力存在快速的旋转现象[ 45, 46],由于大规模的地幔循环不可能以如此快的速度旋转,岩石圈底部的拖拽应力应该不是控制应力场方向的因素[ 47],因此,被动机制可能是裂谷形成的主要机制。

盆岭省位于科迪勒拉造山带和太平洋板块俯冲的弧后地区,后造山伸展塌陷是该区大规模伸展作用的主要驱动力之一,板块运动方式或速率变化导致挤压应力解除和浅层次软流圈引起的浮力增加等也是重要的影响因素[ 48]。

4.3.2 运动学机制

纯剪切和简单剪切是大陆裂谷伸展运动学中的2种端元模型,由于岩石圈不同层次的流变性质不同,实际上可以形成叠加变形,称为分层拆离模式[ 49]。纯剪切常控制窄裂谷的发育,后两者常控制宽裂谷的发育。

(1) 简单剪切

简单剪切伸展是一种不对称伸展作用,岩石圈伸展主要通过低角度拆离面来完成,拆离面上盘发生旋转剪切变形,形成一系列掀斜断块,拆离面最终切穿岩石圈,造成脆性地壳与韧性上地幔伸展区域在垂向上并不重合,盆岭省运动学机制即为此。

(2) 分层拆离

分层拆离伸展是由岩石圈层次不同、流变学性质各异而引起的[ 49],上地壳、下地壳、地幔间存在分层拆离。上地壳伸展由拆离断层及掀斜断块组成,其变形机制属于简单剪切伸展;下地壳及上地幔伸展为纯剪切伸展机制,其中,下地壳伸展由透镜体状变质岩块组成,当透镜体状变质岩块随拆离断层上升到地表时即形成变质核杂岩,上地幔以韧性流动及熔浆作用为主,熔浆构成伸展环境中的岩浆源,形成岩墙群及火山作用,爱琴海盆地的形成受该机制控制。

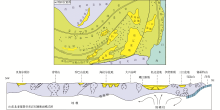

本文详细介绍了宽裂谷发育的构造样式,并综合分析了其成因机制,低角度拆离面的发育是宽裂谷构造样式的典型特征,宽裂谷通常形成于弧后的伸展环境,主要由被动成因机制控制。中国东北地区发育一系列晚中生代分割性沉积盆地,并出露众多变质核杂岩,从盆地结构与伸展构造类型分析,被很多学者称作东北亚宽裂谷系统[ 50, 51],宽裂谷内主要包括贝加尔盆地、乔巴山盆地、海拉尔盆地、松辽盆地及三江盆地等众多盆地(图4a)。长期以来很多学者以对单个沉积盆地及变质核杂岩构造的研究为主,同时,也有一些学者对宽裂谷系统岩石圈断面做了研究[ 52](图4b),该模型的显著特征是不存在区域性拆离面,莫霍面形态起伏也较大,可采用深反射地震资料进一步解释深部构造特征,以验证是否存在区域性滑脱面。

东北亚宽裂谷发育在兴蒙造山带的基底之上,基底经历了多个块体联合的复杂造山过程,发育多条缝合带(图4a),具有“软碰撞、弱造山”的特征,这一点与盆岭省、爱琴海盆地的基底存在一定差异,

| 图4 东北亚宽裂谷系岩石圈断面模式图[ 52]Fig.4 Mode figure showing lithospheric-scale cross-section of Northeastern Asia wide rift system[ 52] |

上述拼合边界在后期受力时易发生张裂,而这种外力主要与东部的太平洋板块俯冲有关[ 50~ 53],此外,复杂的深部地幔对流在裂谷形成过程中也具有重要作用。东北亚宽裂谷在后期发生热沉降作用,如松辽盆地发育巨厚的坳陷沉积层序;此外,宽裂谷形成与持续时间较长(活动时间为144~90 Ma),岩浆活动特征主要表现为一套大陆边缘扩张型火山岩组合,拉伸速率与拉伸量都比较小,与盆岭省差异明显。

总之,东北亚宽裂谷具有复杂的地球动力学背景及独特的岩浆活动特征,与盆岭省和爱琴海盆地相比,具有其相似性与独特性,对其构造特征与成因机制研究难度较大,还有待进一步深入。

宽裂谷是一类非常重要的大陆伸展样式,在近1 000 km的变形区域内应变分布不均匀;宽裂谷内地表横向坡降小、地壳厚度较均一,下地壳的韧性流动使得莫霍面形态较平坦。

宽裂谷最典型的构造特征是中上地壳内发育大型的低角度拆离断层,它常控制中下地壳内变质核杂岩的发育;拆离断层之上在后期伸展过程中被高角度断层肢解,形成众多掀斜断块,高角度正断层底部统一收敛于拆离面之上。

宽裂谷成因机制复杂,从动力学机制上看,主要受控于复合机制,但被动机制可能起主要作用;从运动学机制上看,由简单剪切或简单剪切与纯剪分层拆离机制所控制的拆离面的发育是宽裂谷形成的主导因素。

东北亚宽裂谷系统与典型宽裂谷相比具有相似性与特殊性,通过对宽裂谷构造样式的分析及成因机制的讨论,对我们认识东北亚宽裂谷系统的构造样式与形成演化具有一定的指导作用。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|