作者简介:李艳雯(1983-),女,天津人,工程师,主要从事海底地形命名、海洋地理信息系统、海洋遥感研究. E-mail:ywlee167@gmail.com

海底地形地貌分类是海洋地质学研究的重要内容之一,分类方法需要结合多学科知识完成。海底地形地貌中典型地理实体类型的界定也是海底地名命名研究的重要内容之一,直接关系到海底地名的准确性。国际海底地名命名分委会(SCUFN)在此领域已进行了多年的研究和探索,总结出了包含54类海底地理实体类型的海底地名通名列表。但由于命名方法的限制,目前SCUFN有关地名通名的界定原则多局限于对地理实体外表形态的判别,较少考虑其地质成因和构造性质,这也造成了许多地名提案出现了审议—通过—推翻—重新审议的情况。在分析海底地形地貌类型的基础上,总结现有的海底地理实体分类方法,并针对海底地名命名出现的地理实体类型界定争议,说明SCUFN分类方法存在的缺陷,力求寻找更加科学准确的海底地理实体界定方法。

Submarine geomorphology classification is an important job in marine geology research. The research of submarine geomorphology classification method needs marine geology, marine sedimentology, marine geotectonics and others. In the field of undersea feature naming, generic term represents the type of undersea features. Therefore, defining the undersea feature’s type also relates to the accuracy of the undersea feature names. The Sub-Committee of Undersea Feature Name (SCUFN), as the only official international cooperation organization in undersea feature naming, has been engaged in this field for many years. It mainly focuses on the generic names and specific names of the undersea features. Until now, SCUFN has divided the undersea features of global seas into 54 types and published officially the《Undersea Feature Terms and Definitions》, which includes the 54 generic terms of undersea geomorphology, and explanations and examples of every type of undersea features in the publication. However, because of the restriction of classification method, SCUFN only focuses on the appearance of undersea features in confirming the generic terms, ignores the geologic cause and geotectonics attributes. In the development of ocean exploration technology, the higher precision bathymetric data of submarine geomorphology have been obtained. The traditional method to define the generic names of undersea features already reveals its defects. This results directly in many proposals of undersea features experiencing the process of proposingdiscussingacceptedoverthrowrediscussing in SCUFN. To promote the development of undersea feature naming, the higher accuracy method of undersea feature classification will be needed. In this paper, the types of submarine geomorphology will be analyzed. The popular ways of undersea feature classifying will be introduced. Some proposed dispute examples during the SCUFN discussion will be introduced. The aim is to find a proper way to define the kinds of undersea features.

地貌学是研究地球表面形态特征及其发生、发展和分布规律的科学,对地貌的研究是人类认识地表环境的重要手段[ 1]。与陆地地貌内外营力相互作用的形成方式不同[ 2],海底地貌的形成更多的源于地壳大规模的构造运动,故对海底地貌的分类方法也应与陆地不尽相同[ 3]。对海底地理实体的分类是海底地貌学研究的重要内容,也是海底地名命名工作的重要组成部分。准确的分类成果,是恰当界定海底地理实体通名的前提[ 4]。

海底地貌学是海洋地质学的重要分支,主要研究海底地表形态特征及其发生、发展和分布规律的科学[ 5]。一个多世纪以来国内外研究者对海底地貌的成因和分类等进行了深入的调查研究。20世纪20~50年代,一方面借助于军事科学技术的进步,一方面世界各国争夺海洋资源和权益斗争更加激烈,各国争相开展海洋地质调查,海洋地质学的研究已经走向了成熟阶段。在此时期,出版了一系列专著,其中都采用大量篇幅论述了海底地貌的形态和成因[ 6]。我国在1958年全国首轮海洋普查中,系统研究了中国近海大陆架地形和沉积物分布。在上世纪60~80年代的海洋地质调查中,系统的采用板块构造地貌分类方法,编制了1:500 000~1:1 000 000海底地貌图[ 1, 7]。

海底地名命名的研究起源于十九世纪末期,1975年成立的国际海底地名命名分委会(SCUFN)是当今海底地名领域唯一的政府间合作组织[ 8]。该组织每年召开会议审议各国提交的海底地名提案,提案一经审议通过将作为国际公认的海底地名用于流传和推广及通用海图的编制[ 9]。SCUFN自成立之初,十分重视并积极推广海底地理实体的通名标准化研究。在1976年召开的SCUFN第二次会议上,海底地名命名专家在整理当时发现并命名的海底地理实体类型的基础上推出了《海底地理实体通名列表》第一版,成为该组织推出的有关海底地理实体分类的首个标准[ 10]。该版中收录了海底地理实体类型40个,是当时海底地理实体分类的主要标准。该版本标准为全球大洋及主要内海1:1000万系列海图和其他国内重要海图的生产提供了重要参考。时至今日,SCUFN已有近40年的历史,这期间SCUFN委员及国际多位海底地貌研究专家对海底地理实体通名分类进行了多次修改完善。目前使用的为第4版,其通名数量也于最初的40个增加至54个[ 11],其收录的海底地名也增加至3600余个[ 12],成为国际公认的海底地名研究标准。

然而,由于关注重点不同,SCUFN对海底地理实体的分类方法与传统地貌学的分类有很大差异。随着海底地名命名工作的逐步深入,在海底地理实体通名界定过程中出现的争议逐渐增多,这就暴露了目前SCUFN采用的通名类型界定方法存在一定的缺陷。本文将从分析海底地形地貌分类方法入手,列举海底地名命名中有关通名界定的争议,并提出改进方法。

海底地形地貌的分类是一项非常复杂的学科,需结合多学科知识共同分析。在海底地名命名研究领域,对海底地理实体的界定虽借鉴了海底地形地貌学的理论知识,但主要依靠对多波束水深数据反演的海底三维地形图和全球通用水深图显示的海底地理实体外表形态的判定。引起SCUFN对海底地理实体类型的界定虽与传统海底地形地貌分类成果有相似之处,但仍存在较大差异。

从海洋地质学理论出发,广义的海底可以分为大陆边缘、深海洋底和大洋中脊。其中大陆边缘又可分为大陆架、大陆坡/大陆斜坡带、大陆隆[ 13, 14]。由于大陆坡/大陆斜坡带区域在大西洋和太平洋的形成方式不同,其表现形式也不相同。在大西洋,该区域属于被动型大陆坡,而在太平洋该区域属于主动性大陆斜坡,多表现为弧后盆地、海槽、岛弧等。大洋盆地则可分为深海平原、洋底高地等,其中洋底高地多表现大洋海台、海山、平顶山、无震海岭等。大洋中脊上又发育了无数条断裂带和海谷。这些大的地貌单元又可再细分成中型和小型地貌单元[ 15]。目前被广泛采用的是将海底地貌划分为4个等级:一级地貌按板块环境来划分,是巨型地貌单元;二级按板块构造要素来划分,属于大型地貌单元;三级属中型构造地貌或地貌组合;四级包括各种内、外营力形成的单一地貌形态(表1)。然而,地貌成因-形态分类并不那么严密,由于制图比例尺和用途不同,在分类和分级上会存在出入。

| 表1 海底地貌分类表 Table1 Types List of Undersea Topography |

在海底地名命名领域,通名通常是对海底地理实体类型的描述。因此,对海底地理实体类型的准确判定是正确进行海底地名命名的基础性工作。作为海底地名的一部分,通名的选取一直都是SCUFN关注的重要内容之一。SCUFN的会议报告中指出,在定义每一类海底地名通名的过程中,均尽可能的使其与海洋科学、水文、勘探等领域出版物中涉及的名称保持一致。SCUFN作为国际海底地名命名唯一官方组织,其界定评判海底地理实体类型的主要手段依赖于多波束数据反演的海底三维地形,对于构造地质、海底沉积物等因素则较少考虑。因此其通名类型的界定也更多依赖于地理实体的外表形态,往往较少关注其地质成因和构造属性。在1976年召开的SCUFN第二次会议上,分委会首次对外公开发布了40类海底地理实体的通名,并给出了类型的详细描述和示例。经过两年的修订,在SCUFN第四次会议上,分委会公布了《海底地名命名标准》第一版。相对于1976年的成果,该标准中的通名列表在其基础上增加了深海丘(Abyssal Hills)、海穴(Hole)、山嘴(Spur),删除了海底冰核丘(Pingo),同时将海山组(Seamount Group)更名为海底山脉(Mountain),通名类型总数增至42个。

《海底地名命名标准》第一版作为国际海底地理实体分类和命名的唯一官方标准执行了16年,直至1996年IHO-IOC年会上,IHO地名录工作组成员发现SCUFN出版的《海底地名命名标准》(B-6)与IHO出版的海道测绘字典(S-32)在对海底地理实体名称和描述上存在许多混淆和矛盾。对此,IHO和SCUFN的专家开展了对比研究,通过研究形成了《海底地名命名标准》第二版,并在SCUFN第十二次会议上公开发布。第二版中将相似海底地理实体更加细分或增加了同义名称。例如平顶海山不仅沿用第一版的“Tablemount”同时增加了“Guyot”。对于在不同位置出现的形态相似的海底地形特征,本版标准中也增加了新的名称,使其更加细化,例如第一版中的冲积裙(Apron)基础上,又增加了群岛冲积裙(Archipelagic Apron),又如将第一版陆架(Shelf)细分为大陆架(Continental Shelf)和陆架坡折(Shelf Break)。在原有海脊(Ridge)的基础上,又增加了洋中脊(Mid-Oceanic Ridge)的概念等。同时,对于外表形态基本相似的海底地形特征又增加了同义词,例如增加了与冲积扇(Fan)相似的冲击锥(Cone)、增加了与海底崖(Escarpment)相似的陡坡(Scarp)。SCUFN第十二次会议将海底地名通名的数量从42个增加至49个,丰富了海底地形特征的通名类型。但对“边缘地(Borderland)”、“海底山脉(Mountains)”、“海山链(Seamount Chain)”的解释分委会成员并未达成一致。经过会后的讨论,在SCUFN第十三次会议上,重新审议了有关这三类海底地形特征的解释和名称,并获得通过。同时,SCUFN第十三次会议还增加了火山口(Cladera)和海岬(Promontory)这两个新的通名类型[ 16]。至此,SCUFN收录的海底地理实体类型共计54个。

基于国际海底地名命名过程中采用的通名界定方法,主要是以海底地理实体的外表形态为界定依据,这就致使某些海底地理实体的类型界定与海底地貌学研究的结果相冲突。以下列举近年SCUFN提案审议过程中出现的类型争议实例。

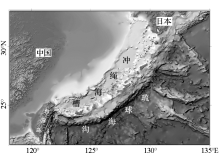

分别位于中国东海大陆架和琉球群岛之间的冲绳海槽和日本东南部的南海海槽均为日本委员提交至SCUFN并获得通过的海底地名提案,目前这两个海底地名已录入国际海底地名录。从外表形态来看,这两个海底地理实体均为底部平坦,边坡陡峭,类似黄瓜型的长椭圆形深海凹地,符合SCUFN B-6文件中有关“海槽”的定义[ 10]。与外表形态的相似性不同的是,冲绳海槽的形成与演化先后经历了花岗岩隆起区开裂、板块第一次沿NNE-NE方向张裂、第二次沿南北向拉张-扩张等过程[ 17, 18, 19]。而南海海槽的形成主要的由于菲律宾海板块的北西向运动及其向欧亚板块强烈俯冲的结果[ 20~ 22]。两者在形成演化机制上完全不同,也造成了南海海槽成为日本乃至当今世界上现代构造运动最激烈、强烈地震最密集发生的地带之一,而冲绳海槽却相对较为平静。因此,单纯根据外表形态将两个地质属性截然不同的海底地理实体归为同一类型,会在以后的分析和应用中产生混淆,也不利于针对该区域的研究和应用工作的开展。日本代表于2007年的SCUFN第20次会议上针对此问题提出了修改建议,但局限于SCUFN目前海底地理实体类型界定机制的限制,尚未对此提出合理的解决建议。

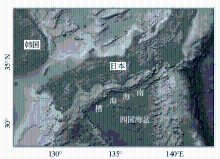

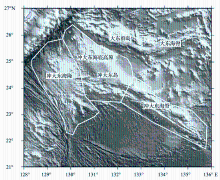

位于冲绳海槽东部的冲大东岛附近的水下高地,由于覆盖范围广、地形复杂而在地名审议过程中引起较大争议。早在SCUFN第十四次会议上,日本在此区域提出了北冲大东海脊(Oki-Datio(North)Ridge)、南冲大东海脊(Oki-Datio(South)Ridge)两个海底地名并审议通过[ 23]。在SCUFN第二十三次会议上,日本海底地名委员会(JCUFN: Japanese Committee on Undersea Feature Names)通过研究其海底重磁数据后发现以前的命名并不准确,将此区域的海底地形更名为冲大东海脊、冲大东海底高原、冲大东海隆,并重新划定范围。在SCUFN审议过程中仍引起技术层面的较大争议,提案被搁置[ 24]。一年后的SCUFN第二十四次会议上,在该区域委员间仍无法达成共识,经过长时间的审议,该区域被暂时命名为冲大东海隆和冲大东海脊两个主要地理实体,冲大东海底高原位于冲大东海脊之上[ 25]。

同样的情况也发生在小笠原群岛以东的海域。该区域水下地形复杂连续,难以界定其边界和类型。在2001年SCUFN第十四次会议上提出了此区域的六个海底地名,分别为Hanzawa海山、Katayama海山、Ogasawara海隆、Yabe海底高原、Suda海脊和Uda山嘴。而会上仅通过了Hanzawa海山群和Katayama海山群两个海底地名,其余均归为搁置提案[ 23]。SCUFN第二十三次会议上,日本代表利用最新获取的水深数据,对此区域的海底地形地貌重新进行分析研究并以提案形式重新提交,各委员对该区域的通名界定各执一词,无法达成一致。经过第二十三、二十四次会议的讨论,分委会将该区域暂时划分为由Ogasawara海隆和Michelson海脊两个主要地理实体组成,在Ogasawara海隆上分布着Ogasawara海底高原,同时将位于Michelson海脊上的Yabe海底高原、Hanzawa海山和Katayama海山依次更名为Smoot平顶山、Castor平顶山、Pollux平顶山,接受此区域最东南部的Uda山嘴的命名[ 24, 25]。

从以上典型案例中可以看出,单纯使用多波束水深数据反演的海底三维地形或水深图来判别海底地理实体类型时,时常会被其外表形态所蒙蔽,在海底地名命名通名界定时产生混淆。针对此类情况,在SCUFN第二十一次会议上,以日本研究者为代表的海底地名通名修订小组提出了利用形态成因相结合的手段对海底地名通名类型列表进行重新修订的建议。其在建议中提出,随着人类探索海底地形技术手段的不断日新月异,对海底地形地貌类型、形成和演化过程的认识也不断深入。在对海底地形地貌的分类中,以形态成因相结合的分类方法逐渐取代了单纯基于外表形态的分类方法成为海底地形地貌分类的主流技术。该方法其实已在海底地名命名的个别提案中应用。

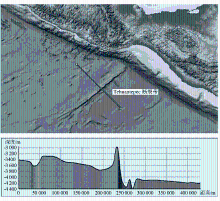

例如针对Bob Fisher在1957年提出的位于中美海槽附近的Tehuantepec海脊,2005年召开的SCUFN第十八次会议上,来自美国的SCUFN副主席Lisa A. Taylor提出其研究团队利用Smith&Sandwell量测地形数据结合构造学理论研究证实该地理实体应为断裂带而非海脊。单纯从三维地形图和剖面水深图上看该地理实体的外表形态为中间凸起的狭长地形,与传统意义的海脊十分相似。但海洋重力、磁力数据和水深地形数据显示其南部和北部的形成时间相差大约7百万年,经分析得知该地理实体是由位于Guadalupe版块上的断层经过长期的转换形成的。根据传统的版块构造学理论,两运动版块之间存在沿运动方向的狭窄变形区域为转换板块边缘,即断裂带[ 26],而海脊的形成多是由火山喷发导致的。因此利用形态成因相结合的分析方法,该地理实体理解为断裂带更为恰当[ 27]。SCUFN第十八次会议上,经过委员讨论已将其名称更名为Tehuantepec断裂带。

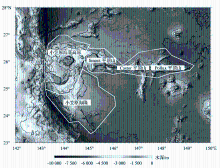

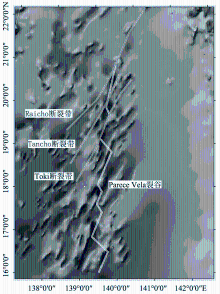

在2001年的SCUFN第十四次会议上,日本海底地名委员会提出了位于东经139°30′,北纬20°20′附近的三个呈线状分布的海底地理实体。在当时的技术条件下,探测出这三个海底地理实体呈线状分布,且分别具有600~1700米的地形起伏。根据SCUFN经验将其命名为海底崖(Escarpment)。直至SCUFN第二十四次会议上,日本委员根据最新海洋调查获取的高精度水深数据,结合海底重力、磁力数据分析得出这三个海底地理实体位于Parece Vela裂谷之上,均为东北西南方向发育,由南向北切割Parece Vela裂谷[ 28]。根据Parece Vela裂谷发育特点,结合地质构造知识,这三个海底地理实体虽具有海底崖的外表形态,其形成原因应属于海底断裂带,故应以断裂带命名。

| 图7 Raicho断裂带、Tancho断裂带和Toki断裂带地形图Fig.7 Bathymetric map of Raicho Fracture Zone, Tancho Fracture Zone and Toki Fracture Zone |

然而,该方法因需要结合与海洋地质相关的多学科知识和数据资料目前仅应用于海底地名命名的个别提案中,并未获得广泛应用。SCUFN作为国际海底地名命名领域的唯一官方组织,为了保证其研究成果的权威性和科学性,应在提案审议过程中广泛采用形态成因相结合的通名界定方法。SCUFN在其人员组成中应广泛吸纳海洋地质相关专家,与海洋制图专家一起从海底地理实体的外表形态和地质成因审议各国提出的海底地名提案。同时应要求各国在提交地名提案中提交除水深图以外的海洋地质构造、重磁等相关数据,作为提案判别的依据。只有利用多学科的知识综合分析,才能获得更加准确的研究成果。

海底地理实体类型的判定是海底地名命名的重要工作之一,需要综合海底地形地貌、地质构造、海底重力、海底磁力等多方面知识共同分析才能获得准确结论。由于SCUFN提案编制和审议机制的限制,其对地理实体类型的界定仍较多的依赖于其在三维水深图中表现出来的形态特征,而忽略了地质成因、构造学性质等因素。这也造成了许多已录入海底地名库的提案被重新审议并修改的情况。从本文对海底地形地貌类型和争议提案的分析也可以明显看出,全球海底地形地貌异常复杂,单从外表形态往往无法达到准确判定其类型的目的。随着海洋地质学探测技术和科研水平的日益进步,越来越多的研究者开始尝试利用多学科知识相结合来分析海底地形地貌。SCUFN作为国际海底地名命名官方组织,应在其通名界定中广泛采用形态成因相结合的分析方法,利用多学科知识获得更加准确的研究成果,为海洋科研和导航应用等领域提供技术支持。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|