王斌(1984-), 男, 陕西商洛人, 博士研究生, 主要从事新生代环境研究. E-mail: wbcenozoic@gmail.com

在前人划分基础上对渭河盆地新生代地层进行了重新梳理和部分修订, 将红河组、白鹿塬组、冷水沟组、寇家村组、灞河组、蓝田组、三门组等区域地层单位及第四纪黄土—古土壤与《中国区域年代地层表》进行了对照:把原属于蓝田组底部的砾岩层划入灞河组;对三门组的概念和内涵进行了界定, 认为其和蓝田组属于同期异相沉积而不存在上下关系;主张取消“张家坡组”和“游河组”并将其归入三门组。分析了渭河盆地始新世以来的构造张裂和沉积演化历史, 认为始新世和晚中新世是其发育演化最重要的2个阶段, 在时间和动力上与秦岭造山带的隆升以及鄂尔多斯高原的演化具有协同一致性。

On the basis of the previous stratigraphic research, the Cenozoic strata in the Weihe Basin have been recognized and partially revised. The main regional stratigraphic units in the Weihe Basin are compared with the “China Regional Chronostratigraphic (Geo-chronologic) Scale”, including the Honghe Formation, the Bauluyuan Formation, and the Lengshuigou Formation, the Koujiacun Formation, the Bahe Formation, the Lantian Formation, the Sanmen Formation and the Quaternary loesspaleosol. We found that the conglomerate at the bottom of Lantian Formation should be thought as the upper part of the Bahe Formation. The Sanmen Formation is defined more clearly that it has no vertical relationship with the Lantian Formation. These two formations are the contemporaneous heterotopic facies within the same deposition period, but over different environments, and they have never been found in one section in the Weihe Basin. The “Zhangjiapo Formation” and the “Youhe Formation” were wrongly founded and placed in time before, they should be concealed and belong to the “Sanmen Formation”. The tectonic rifting and sedimentary evolution of the Weihe Basin has been analyzed and reviewed, and the Eocene and late Miocene are found as the two most important developmental stages of the Weihe Basin during the Cenozoic era. The Weihe basin is synergistic and related to the uplifting of the Qinling Mountains and the evolution of the Ordos Plateau in time and motivation.

新生代地球岩石圈发生强烈构造变动, 导致全球海陆格局和地貌形态发生了翻天覆地的剧烈变化, 在亚洲, 最为显著的构造事件是印度板块向欧亚板块的俯冲, 导致了青藏高原的隆升和周缘一系列新生代盆地的形成[ 1~ 3]。青藏高原隆升挤压的应力不断向NE方向传递, 在秦岭山前形成大型左旋走滑断层而导致了华北板块受到NW-SE向拉张, 由此形成渭河盆地[ 4~ 6]。

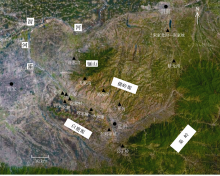

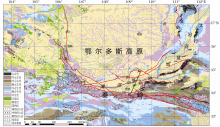

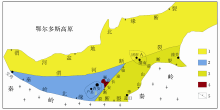

渭河盆地也叫关中盆地或关中平原, 与汾河盆地合称“汾渭地堑”, 南依秦岭造山带, 北临鄂尔多斯高原, 西接鄂尔多斯西南缘弧形构造带, 东达三门峡, 东西长400 km, 南北宽30~ 80 km, 整体向近NE方向张开, 面积约2万平方公里, 是发育于秦岭造山带北缘的新生代断陷盆地[ 7, 8, 9](图1)。

渭河盆地平均海拔400 m, 南侧秦岭平均海拔2 000 m, 北侧属于鄂尔多斯高原南缘的渭河北山海拔900~1 300 m。盆地整体地势西高东低, 在地貌特征上沿渭河向两侧山前呈阶梯状分布, 依次为河流阶地、冲积平原、黄土台塬、山前冲洪积扇[ 8~ 13]。渭河及其主要支流(泾河、北洛河、灞河等)从四周向盆地中心奔流, 最终东流入黄河。

对渭河盆地的研究开始于19世纪末德国人李希霍芬。在1949年之前, 维里斯、王竹泉、德日进和杨钟健、斯行健、谢家荣、李连捷、冯景兰、杨钟健和裴文中[ 14]、杨钟健[ 15]、赵亚曾、黄汲清、李承三、王志超、张伯声等一大批地质学家对渭河地堑的地质地貌和河谷发育进行了研究[ 7, 8]。1949年以后, 在渭河盆地开展了基础地质、地质构造演化、新构造与地貌、石油地质、煤田地质、矿产地质、水文地质与工程地质、地震地质、活断层与地质灾害、黄土与第四纪地质等专题研究工作[ 7, 8, 16~ 26]。20世纪60年代中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合相关单位配合“蓝田人”化石的发现开展的“蓝田新生界”地质大调查代表了当时最高的研究水平[ 27~ 29], 此次调查对整个渭河盆地南缘蓝田—渭南地区的新生代典型剖面和地层古生物进行了比较深入的研究和系统认识, 并在1964年召开了陕西蓝田新生界现场会议, 几乎所有的地层单位和名称沿用至今[ 28, 29]。20世纪80年代以后, 随着过去全球变化研究的进展, 对盆地周缘的黄土沉积开展的地层学和古气候学研究, 在古季风演化和亚洲风尘起源两大科学问题上取得了国际瞩目的成果[ 30~ 33]。

| 图1 渭河盆地区域地质图[9, 18](1)渭河盆地北缘断裂带;(2)渭河断裂;(3)秦岭北缘断裂;(4)华山山前断裂;(5)秦岭断裂带;(6)中条山北麓断裂;(7)离石断裂;(8)鄂尔多斯高原西缘断裂;AA′.渭河盆地剖面位置Fig.1 Regional tectonic map of the Weihe Basin[ 9, 18](1)The northern boundary fault of the Weihe Basin; (2) Weihe fault; (3) The northern boundary fault of the Qinling Mountains; (4) Huashan frontal fault; (5) Qinling fault zone; (6) Zhongtiaoshan north frontal fault; (7) Lishi fault;(8) Fault of the western margin of the Ordos Plateau; AA′.The crosssection of Weihe Basin |

限于历史条件和研究手段, 对渭河盆地新生代地层的研究还基本停留在20世纪60~70年代的水平, 对于渭河盆地新生代沉积可能记录的秦岭新生代隆升过程、东亚季风演化历史等科学信息的挖掘还远远不够。三门湖的消亡与渭河外流水系的形成以及因此而造成的黄土高原水土侵蚀加剧是发生在更新世的一次重大地质事件[ 34, 35], 对于这一事件的发生时间和相关过程也没有明确的界定, 加之渭河盆地工农业发达, 人口众多, 却又处于地震频发的危险区域[ 13, 20], 对其开展研究不仅具有科学价值还有重要的现实意义。

渭河盆地夹持于秦岭造山带和鄂尔多斯高原之间, 秦岭造山带和鄂尔多斯高原的构造活动直接影响并共同制约了渭河盆地发生、发育的全过程, 也为其提供了重要的物质来源。秦岭造山带和鄂尔多斯高原的构造事件和构造变动, 在渭河盆地均有相应的沉积记录[ 9, 10, 11, 12, 23, 36, 37]。

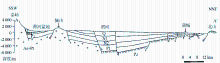

渭河盆地的前新生代基底呈南深北浅的拗陷, 拗陷轴呈北东方向展布。地球物理、钻井和周边露头资料共同表明渭河盆地的基底以渭河断裂为界分为南北两大区[ 9, 21, 36](图2)。渭河以北基底主体是早古生代地层, 主要为奥陶纪灰岩或浅变质岩与残存的晚古生代煤系地层, 局部地区为上元古界片岩、零星残留的上古生界、中生界地层;南部基底主要由太古界、元古界变质岩和加里东期—燕山期的花岗岩组成。以临潼—长安断裂为界将南部基底进一步划分为东部太古界变质岩区和西部元古界变质岩区[ 13, 21, 36]。

渭河盆地断裂发育, 以近东西向断裂为主, 3条涉及基底的主干断裂控制了盆地边界和内部次级断块及地形地貌单元[ 11, 13] (图 3), 分别是秦岭北缘断裂、渭河断裂、渭河盆地北缘断裂。盆地南侧与秦岭造山带以秦岭北缘大型正断层分界, 北侧以渭河盆地北缘断裂与鄂尔多斯高原为界, 盆地内部主干断裂为隐伏的渭河断裂。这3条断裂是整个渭河盆地发育演化的主控断裂, 受其影响盆地形成近东西向展布。此外, 盆地还分布10余条较大的NE—NNE向和NW向张性正断裂, 这些断裂作为构造基础骨架控制了渭河盆地内部的构造、沉积格局, 形成典型的地堑构造[ 9, 22, 37~ 39]。

| 图3 渭河盆地构造纲要图(图中显示了渭河盆地三大基底分区和主要断裂)[13, 36]1.北部基底:主要为下古生界碳酸岩层;2. 西南部基底:元古界变质岩区;3. 东南部基底:太古界变质岩区; 4. 骊山花岗岩区;5.主要活动断裂, 其中渭河断裂为隐伏断裂, 其余4条为正断裂;A.固市凹陷; B.户县凹陷Fig.3 Tectonic outline map of Weihe Basin[ 13, 36]1. North basement: Most is Lower Paleozoic carbonate; 2. Southwest basement: Proterozoic metamorphic rock area; 3. Southeast basement: Archaeozoic metamorphic rock area; 4. Lishan granite area; 5. Main Faults, Weihe Fault is Buried Fault, the others are Normal Faults; A. Gushi depression; B. Huxian depression |

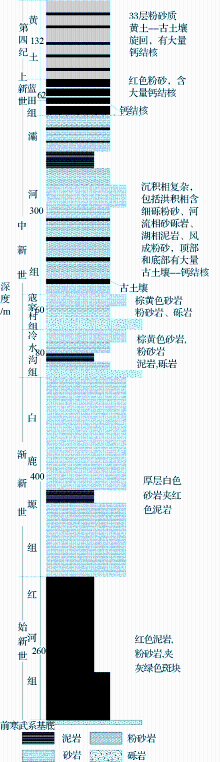

由于秦岭和骊山在新生代大规模掀斜抬升, 渭河盆地南缘蓝田、渭南地区发育了在我国非常罕见的连续完整的新生界地层剖面(图4)。本文基于多次野外考察在前人认识的基础上[ 16, 18, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45]对渭河盆地新生代地层系统进行了重新梳理和部分修订(图5)。

1964年在蓝田支家沟建立, 定为晚始新统[ 29]。代表剖面在陕西蓝田支家沟上游, 厚260 m。岩性为紫红色泥岩夹黄色、灰绿色砂岩, 中上部夹灰绿色泥岩, 底部为砾岩、角砾岩。产化石: Arctotitanhonghoensis ,cf. Deperetellasp. , Breviodonsp.。该组与下伏前震旦系基岩为角度不整和, 与上覆白鹿塬组为平行不整合[ 29]。根据红河组中雷兽类动物化石在内蒙古中始新世晚期地层广泛出现而将其定为中始新世晚期—晚始新世[ 43], 岩性和时代与始新统卢氏阶相当[ 42]。

1959年在灞河南岸毛西村建立, 定为始新—渐新统[ 16]。代表剖面在陕西蓝田支家沟, 厚约400 m, 岩性为灰白色块状砂岩夹棕红色泥岩。产动物化石: Sianodonbahoensis, Breviodonsp , Lantianxie-

huensis和植物化石: Palibinia。和红河组为平行不整合, 与上覆冷水沟组为角度不整合, 其时代为晚始新世—早渐新世[ 29, 43], 大致与上始新统蔡家冲阶或下渐新统乌兰布拉格阶相当[ 42]。

1964年在临潼冷水沟定名, 代表剖面在渭南斩龙湾与蓝田十里河[ 28, 29], 厚约70 m。岩性为黄棕色、棕红色砂岩, 粗砂岩与暗紫红色泥岩互层, 此前将其归入寇家村组[ 16]。该组动物群大都为早中新世晚期动物, 如 Gomphotheriumshensiensis, Oioceroslishanensis,与临夏盆地动物群相似[ 46]。依据孢粉资料和冷水沟的偶蹄类化石把冷水沟组置于早—中中新世[ 40, 43, 44, 45, 47] , 大致相当于下中新统谢家阶至山旺阶[ 42]。

1959年在灞河南岸寇家村命名, 代表剖面为毛东村, 厚100 m, 岩性为棕黄色泥岩、砂质泥岩与砂岩互层, 底部常有块状砂砾岩, 产 Serridentinussp.及多种介形虫化石[ 16, 28, 29]。根据上覆灞河组将其定为中中新世, 时代大致与中中新统通古尔阶相当[ 42]。

1959年在灞河南岸水家嘴命名, 时代原定为早上新世[ 16]。在白鹿塬地区广泛分布, 代表剖面水家嘴, 总厚311 m, 分上下两段, 上段:淡黄色砂、砂质粘土互层夹薄层灰绿色粘土; 下段:浅紫褐色粘土或薄层粘土夹灰黄砂及砂质粘土层, 含 Hipparionsp.等化石[ 16]。可与欧洲的Vallesian期对比[ 48], 和喇嘛沟动物群具有一定相似性[ 48], 在陇中盆地也有同期沉积[ 49]。古地磁定年结合生物地层学表明灞河组时代为7~11 Ma[ 50, 51], 相当于上中新统下保德阶[ 42]。

1959年在蓝田水家嘴命名, 认为属晚上新世[ 16]。代表剖面段家坡, 厚60 m, 岩性为棕红色粘土, 富含灰白色钙质结核, 底部有2~4 m厚砾岩, 以往将其划归蓝田组。由于蓝田组为典型风成沉积, 依据沉积相将这层砾石划入灞河组更为合理。扣除底部的砾岩层, 蓝田组年龄约为2.6~7 Ma[ 50, 51, 52], 相当于上新统麻则沟阶至上中新统上保德阶[ 42]。

最早由丁文江于1918年在河南三门峡地区命名, 该组也是渭河盆地新生界中争议最大的一个地层单位[ 15, 53~ 60]。曾在渭南沋河张家坡建立“张家坡组”和“游河组”, 将前者称为“黄三门”, 后者称为“绿三门”[ 23, 54]。实际上, “张家坡组”和“游河组”都只是三门组的一部分, 野外考察和前人研究都未发现“游河组”与“三门组”之间有明显的地层不整合与沉积间断, 两者岩性也无本质区别, “绿”和“黄”的颜色差别是由于古三门湖湖水的深浅不同引起的氧化还原作用差异造成的, 在渭河盆地钻井岩芯和三门峡地区三门组中都发现了黄-绿-黄的沉积旋回[ 55, 56, 57, 58]。因此, “黄三门”和“绿三门”不宜继续使用[ 55], 基于这种认识而划分的“张家坡组”和“游河组”应取消而重新归入三门组。

结合前人研究结果[ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60], 三门组是指在陕、豫西、晋南地区古三门湖沉积的一套湖相为主的地层, 岩性主要为粘土或粉砂质粘土, 颜色为黄红色或灰绿色。其时代因为古三门湖在各地消亡时间不一致而具有“穿时性”[ 56, 57, 58, 59], 大致从上保德阶延续至萨拉乌苏阶[ 42]。

三门组与蓝田组和第四纪黄土-古土壤是同期异相沉积[ 43, 44], 没有简单的上下关系。在凸出的台地堆积风成红粘土和黄土, 在低洼湖中沉积三门组, 如在蓝田段家坡发育有完整的黄土-蓝田组-灞河组地层序列, 并无三门组存在。

渭河地区自始新世开始断陷沉降接受沉积, 秦岭在也在50 Ma左右快速隆升[ 62], 这与中国东部强烈伸展裂陷、断陷盆地发育同步[ 21, 63, 64, 65, 66]。据钻井及物探资料分析认为当时盆地的范围局限在现在的中心位置, 以坡洪积相开始沉积了厚度200~800 m的河湖相为主的红河组;之后水体逐渐扩大, 沉积了白鹿塬组, 白鹿塬组最大沉积厚度可达2 000 m[ 21, 36]。由于盆地南部断裂活动性强, 所以沉积厚度南厚北薄, 沉积中心靠近南侧。在35 Ma之前, 渭河盆地与秦岭基本上作为一个整体协同升降, 在渭河盆地大幅度断陷沉降的同时秦岭大幅度翘倾抬升, 表明盆地沉降与山体隆升之间密切相关[ 62]。随后大约在35 Ma和25 Ma即早和晚渐新世, 秦岭和盆地南部再次出现隆升[ 62], 因而造成了中晚渐新世地层的缺失。

渐新世晚期和中新世早期, 渭河断陷带由断陷沉降转为隆起, 受周缘整体抬升作用影响, 沉积范围逐渐缩小, 甚至一度出现沉积间断, 前期地层遭受剥蚀造成冷水沟组与下伏地层之间有较长时间的地层缺失, 岩相上差异亦较大[ 21, 63]。中新世早中期盆地在原来范围的基础上向北、东扩展。这个时期沉积了干旱环境下的河流-河漫滩-湖泊相的冷水沟组和寇家村组, 沉积厚度约200~1 000 m[ 21, 29]。这一阶段秦岭发生明显的抬升以及强烈的夷平作用, 地形愈加平缓, 高差变小[ 26]。鄂尔多斯高原与秦岭相似, 也发生强烈抬升和剥蚀夷平不利于风成堆积[ 66]。

晚中新世—上新世渭河盆地断陷作用明显加强, 盆地的快速沉积和秦岭10 Ma左右的快速隆升时间上基本一致[ 67], 鄂尔多斯高原东部开始沉降堆积风成红粘土, 覆盖在前新生代地层之上[ 63, 66]。中新世晚期—上新世渭河盆地断陷作用加剧, 盆地形成广阔的古“三门湖”, 沉积范围和河湖相面积均达到最大。盆地南达秦岭山前, 北抵北山, 西达宝鸡, 沉积了灞河组, 蓝田组及三门组。固市和户县东西两大凹陷开始出现分异, 形成了东西两大湖相沉积区, 沉积厚度在户县凹陷南部一侧最大, 说明其受秦岭山前断裂的影响较大[ 21]。由于渭河盆地内部断裂开始发生了明显的上升和下降运动, 奠定了不对称复式地堑的格局[ 8, 9]。

综上所述, 渭河盆地是奠基于不同地质时代基底之上的新生代断陷盆地, 自始新世开始强烈断陷, 渐新世进一步发展, 中新世—上新世奠定了现今断陷带基本面貌, 第四纪时期基本继承了上新世的构造—沉积格局, 沉积范围不断扩大, 现今仍在强烈下降。其中始新世—渐新世早中期和中新世晚期—上新世是两个最重要的阶段。近东西向大断裂控制着盆地的形成演化, 新生代大幅度的断陷沉降及相应的地层堆积与秦岭造山带及鄂尔多斯高原的发育、演化关系密切, 具有统一的动力学背景, 可能是对中国东部强烈伸展的响应, 且沉降与隆升在时间和动力上具有协同一致性[ 67, 71]。对渭河盆地的研究虽然取得了很多进展, 但概括起来仍然有四个大的科学问题尚未解决:

(1)渭河盆地形成和发育的动力学机制。印度板块向北俯冲导致青藏高原隆升的应力传递对渭河盆地形成和发育产生了重要影响[ 4], 但太平洋板块向西运动及相应的华北克拉通破坏、深部壳幔作用等事件对盆地演化的影响以及各种应力之间的相互关系还远未得到深入研究。

(2)渭河盆地沉积演化过程、充填模式和地层序列。对于盆地的发育过程和充填模式还缺乏深入剖析, 现有研究多是建立在个别剖面和钻井资料基础上的间接推测, 缺乏从物源分析和盆地模拟角度系统反演盆地发育演化的时间和空间模式。新生代地层序列缺乏准确的年代界定, 除了黄土-古土壤、蓝田组和灞河组整体研究比较深入, 已有明确的年代外, 对之前更老的地层序列的认识还停留在上世纪六七十年代的生物地层学水平。

(3)盆地发育与外流水系之间的关系。盆地周边露头剖面和中心钻井资料都反映出渭河盆地新生界总体上为一套河湖相交替沉积, 而在晚新生代出现大量风成堆积。沉积相的变化与水系发育关系密切, 同时盆地的发育模式又制约着水系的发育和演化, 黄河、渭河外流水系发育过程与盆地演化的关系亟待重新认识。

(4)秦岭新生代隆升的环境效应与盆山耦合过程。迄今为止对秦岭的研究主要集中于中生代及以前[ 72, 73, 74], 对新生代研究相对薄弱, 需要从盆山耦合角度对渭河盆地新生代沉积进行深入研究, 探讨盆地沉积记录的秦岭新生代隆升过程和环境效应。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [70] |

|

| [71] |

|

| [72] |

|

| [73] |

|

| [74] |

|