陈大可(1957-),男,湖南长沙人,研究员,主要从事物理海洋学和海气相互作用研究. E-mail:dchen@sio.org.cn

简要介绍2013年初启动的国家重点基础研究发展计划项目“上层海洋对台风的响应和调制机理研究”。首先围绕国家需求说明项目的重要性和必要性, 然后从物理机制、同化方法和预报技术出发说明海洋与台风的相互作用是海洋与大气科学研究的前沿命题, 接着从海洋对台风的局地响应和反馈、海洋与台风的大尺度相互作用、针对台风的海洋多源数据同化和预报模式的发展等方面阐述相关国内外研究进展, 最后给出项目的关键科学问题和主要研究内容。

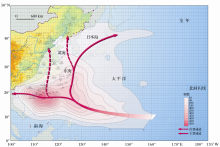

西北太平洋是全球热带气旋(在西北太平洋又称为台风)最为集中的区域。我国位于太平洋西岸, 海岸线漫长, 且东南沿海地理位置特殊, 因而遭受台风袭击频繁, 年均达9.3个, 居世界首位(图1)。台风是我国最严重的自然灾害之一, 每年造成的直接经济损失近千亿元, 人员伤亡达数千人。一方面, 登陆台风的大风和暴雨给我国广大地区带来巨大的气象灾害, 对人民的生命财产和生产活动造成巨大威胁。另一方面, 由台风引发的巨浪、风暴潮等还带来严重的海洋灾害, 对海上作业和交通、海岸防护工程、海洋渔业和海水养殖业等造成重大安全隐患和经济损失, 严重制约了我国海上和沿海经济、社会的可持续发展。

台风灾害的隐患正随着城市化速度的加快、经济建设的高速发展和全球气候变暖而加剧。沿海大城市是我国经济发展最有活力、最富裕的地区, 是我国吸引国际资本的强力磁场, 同时也是我国人口最稠密地区和重要港口群所在地。但这些城市位于海拔5米以下的生态脆弱和灾害多发危险区的面积有14.39万平方公里, 常住人口逾7千万。这些地区虽然经济高度发达, 但对于灾害的承受能力却很脆弱;遭受台风袭击时, 大风、暴雨和风暴潮等灾害使这些地区蒙受的经济损失和人员伤亡尤其严重。引起近年来国际社会对热带气旋灾害高度关注的一个重要事件是2005年袭击美国新奥尔良市的“卡特里娜”飓风。它造成了高达1250亿美元的经济损失和1100多人死亡。受其影响, 石油等能源价格上涨的冲击使得企业利润下降, 严重影响了美国的正常生活秩序。我国近海和沿海存在类似美国新奥尔良市遭“卡特里娜”飓风袭击的惨重灾难重演的可能性。如此惨痛的教训, 应该引起我国对防台减灾工作的高度重视。

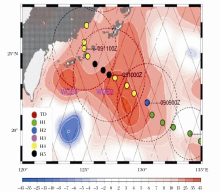

| 图1 过去50年西北太平洋热带气旋出现频率分布(南海北部是台风出现频率最高之处)[ 1]Fig. 1 Statistics of tropical cyclones over the northwestern Pacific for the past 50 years(The highest occurrence possibility is in the northern South China Sea)[ 1] |

虽然我国的台风研究和预报工作在过去十几年里取得了长足的进展, 但目前的台风预报, 特别是台风强度和台风频数预报的水平与国家防灾减灾的迫切需求还不相适应。我国以往和目前正在进行的台风研究主要集中在气象方面。台风对海洋的多尺度响应机制和反馈作用探讨尚显不够。而制约这方面研究的一个瓶颈是缺乏台风过境时的现场海洋观测资料, 因而无法深入了解和模拟海洋与台风的相互作用过程, 难以获得台风预报所需要的可靠的海洋初始场。因此, 我们有必要充分利用新一代的海洋观测手段(如卫星遥感、双向通讯Argo浮标和锚定浮标/潜标系统等), 发展和完善海洋与台风相互作用的理论方法、监测系统和耦合数值模式关键技术, 从而提高我国的台风研究和预报水平。

以国家海洋局第二海洋研究所陈大可研究员为首席科学家的国家重点基础研究发展计划项目“上层海洋对台风的响应和调制机理研究”, 拟从海气相互作用的角度出发, 揭示天气和气候尺度上海洋对台风的响应和调制机理, 发展和完善海气耦合台风预报模式以及相应的海洋数据同化系统, 为提高我国对台风强度和海洋环境的预报能力提供理论依据和技术支撑, 为国家防灾减灾服务。

海洋对台风的响应和反馈是最为强烈的海气相互作用, 涉及从天气到气候尺度、从局地到全球范围、从动力学和热力学要素到多种环境变量的复杂过程。国际海洋与大气科学界近年来推出了一系列大型的热带气旋研究计划, 试图利用综合性的立体观测手段, 详细了解上层海洋对热带气旋的响应机制和调制作用, 并探讨利用海洋观测资料提高预报能力的可能性。

海洋对台风的响应机制可以从两个层面来考虑。首先, 台风驱动的中尺度三维海洋环流会对局地的动力和热力过程产生显著的影响, 由此产生的近惯性内波和涡旋能够向海洋内部输入大量的机械能, 从而明显增强局地的海洋混合并改变海洋上层的温盐结构。其次, 在海洋内部, 以近惯性内波的形式由台风输入海洋的能量会沿着大洋温跃层传播到远处, 例如整个热带太平洋。在传播过程中, 它们会与海洋内部原有的内波和近惯性振荡发生非线性相互作用, 从而影响洋盆尺度乃至全球的能量分配, 并在一些特定区域导致海洋混合率的增高。

海洋对台风的调制作用也可以从两个尺度来考虑。在天气尺度上, 海洋对台风的调制作用在台风成熟阶段主要表现为使海表温度降低的负反馈。但当上层海洋暖水较厚时, 台风过境不会引起明显的海温异常, 海洋负反馈的缺失可以造成台风的强化。海洋中尺度过程与台风的相互作用是目前台风研究的一个焦点问题, 通常, 暖涡能使台风迅速强化(图2), 而冷涡能使台风迅速减弱。在气候尺度上, 全球增暖以及气候的年际和年代际变化可以造成海洋环流和热状况的改变, 从而对台风的强度和频数产生低频调制作用。

台风数值模式是台风研究的重点, 也是台风预报的关键。现代模式对台风路径已有相当的预报能力, 但台风强度的预报依然是国际气象界公认的难题。究其原因, 除了对大气环境以及台风本身结构的认识和模拟还不够准确外, 对相关的海洋动力和热力过程的复杂性与反馈作用认识不足也是重要原因之一。台风过境时在海表施加极大的剪切力, 与其相关的波浪破碎以及风场与斯托克斯漂流的相互作用等过程均能产生大量的湍动能, 在海表以下产生一个浪致的湍流增强区, 进而增强海洋上层的湍耗散率。因而建立较为完善的海洋混合方案是改进海气耦合台风模式的重要途径。此外, 改善强风条件下的海表通量参数化方案也是提高模式预报能力的迫切需要。随着计算能力和技术的迅速提升, 海气耦合台风模式已经突破早期的轴对称台风模型和混合层海洋模式的限制, 代之以完整的全耦合的海洋与大气模式。目前国际上正在研制1/32-1/900度分辨率的海洋模式, 将为研究海洋中小尺度过程以及海洋与台风的多尺度相互作用提供强有力的支撑。

除了高分辨率的模式, 先进的数据同化技术也是提高台风模式的模拟和预报能力必不可少的手段。数据同化能将不同来源、不同时空、不同要素的资料同化到动力模式中, 得到一个比观测资料更详尽而比模式结果更真实的分析场。对于台风过程中的海洋资料同化, 最主要的问题是如何实现多尺度多变量同化, 提取观测系统中反映海洋与台风多尺度相互作用的信息, 并保证模型状态场订正的一致性;此外流依赖的背景场误差协方差矩阵的确定也是一个难题。

综上所述, 海洋对台风的响应和调制机理是海洋与大气科学研究的国际前沿命题, 在理论方法、观测技术、模式发展和数据同化等方面都极具挑战性。以此为切入点, 我们有望在满足国家重大需求的同时, 取得突破性基础研究成果, 发展和完善海洋科学理论, 并推动海洋与大气科学的学科交叉与共同发展。

海洋对台风的局地响应问题已有几十年的研究历史[ 1, 2], 但并未从理论上得到根本解决。海洋的响应过程通常可分为“强迫阶段”和“松弛阶段”[ 3, 4]。在局地和天气时间尺度上, 台风的风应力会在海洋上混合层中激发出近惯性振荡, 其流速的振幅约为1 m/s, 最大可达2 m/s。由经典的艾克曼理论可以得到均质海洋中固定台风驱动的海洋三维环流的解析解[ 5]。但实际台风一般以5-20 km/h的速度移动, 由此导致了极其复杂的海洋动力过程。近惯性流速明显呈现左右不对称性, 在台风路径右侧流速更强。这主要是由于在北半球台风路径右侧局地风的旋转方向与近惯性流速的旋转方向一致, 旋转速度相当, 所以二者产生共振效应, 使近惯性流速不断加强。因此层结海洋中移动台风驱动的三维海洋环流是一个非常复杂的尚未解决的科学难题。

台风诱发的三维环流会对局地的海洋动力过程、特别是遍布海洋之中的涡旋、锋面等中尺度过程产生影响。值得注意的是, 由于海洋中的罗斯贝变形半径比大气中的小一个量级, 海洋中尺度过程(如中尺度涡)比大气中尺度过程(如台风)也小一个量级(100公里相对于1000公里)。尽管如此, 台风对海洋中尺度过程的影响不容忽视。有证据表明, 台风作用在冷涡上会导致涡的强度增加、面积和范围扩大[ 6, 7]。台风甚至可以激发新的气旋性海洋中尺度涡, 从而对局地海洋的上层结构和环流系统产生持续影响[ 8, 9]。但到目前为止, 关于台风对海洋中小尺度过程的影响尚缺乏系统的研究。

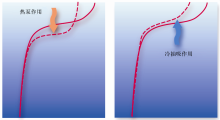

台风过境时, 上层海洋环境最显著的响应是海表面降温。台风引起的海表面降温幅度一般为2-4°C, 极端条件下可达10°C [ 10]。海表面降温有很大的不对称性, 最大的降温一般出现在台风路径右侧, 但在特殊情况下也会出现在路径左侧。海洋近表层降温主要是由夹卷混合所致[ 11, 12, 13]。但同时, 混合不仅使表层降温, 也使次表层升温;当表层温度在台风过去后逐渐恢复时, 次表层的热异常却留了下来, 这就是台风的所谓“热泵”效应[ 14](图3)。台风的气旋式应力还能引起海洋温跃层的强烈抬升, 对上层海洋起到“冷抽吸”的作用(图3)。在台风过程中, “热泵”和“冷抽吸”作用的相对重要性还有待定量的研究。

除了海洋对台风强迫的响应外, 海洋还会通过海气通量对台风产生显著的反馈作用。但估算强风条件下的海气通量是海气相互作用研究的一个难题。由于台风的发展对海气界面通量的变化非常敏感, 准确模拟台风过程中的海气交换通量就显得尤为重要。台风与海洋之间海气交换涉及很多小尺度的物理过程, 包括飞沫的生成、海表状态特征、海气界面的次表层结构等。理论研究显示, 当风速达到11-13 m/s以上时, 飞沫对潜热和感热通量的影响将显著增大[ 15]。近年来国内外学者们开始探讨海洋飞沫对海气通量及台风演变的影响[ 16, 17]。由于观测条件的限制, 台风期间的海气动量和热量交换很难直接确定。因此建立合适的海气交换参数化方案对于发展台风预报模式非常重要。Ito et al.[ 18]基于简单的台风与海洋混合层耦合模式, 采用变分伴随方法估计了台风期间风应力拖曳系数和热交换系数, 并试图通过优化这两个参数改善台风强度和结构的预报。然而, 这些研究多从理论和模式的角度入手, 缺少实测资料的验证, 存在相当大的局限性。

当然, 台风的生成和发展受到大气和海洋环境的共同影响, 而海洋的反馈作用只是其中一个因素。目前对海洋的重视只是因为过去对海洋的作用认识不足, 并不意味着大气环境不重要。事实上, 在台风生成的6个必要环境条件中[19], 海洋占2个, 而大气占了3个。台风生成与热带季节内振荡的密切关系[ 19, 20, 21]是说明大气和海洋环境共同作用的一个很好的例子。在北半球夏季, 季节内振荡的一部分会向北传播, 从而在热带西太平洋造成大气低层的不稳定和水汽辐合, 为台风的生成提供能量。同时, 与向东传播的季节内振荡相伴随的强对流释放出大量潜热, 从而在强对流的西侧形成气旋型的罗斯贝涡, 这种结构也有助于台风的生成。此外, 大气中的季节内振荡携带的强风与强降雨对西太平洋暖池(特别是海表温度)造成强烈的扰动, 由此造成的海洋响应会反馈给大气, 影响台风的强度和路径[22]。

台风过境导致大量机械能输入海洋, 这些能量除了增强局地混合[ 23, 24], 还以近惯性内波的形式[ 25], 以1-10 m/hour(海洋深处可达到30 m/hour)的速度向下传播, 从而深入大洋内部。众所周知, 海洋环流是由风、热通量和淡水通量所驱动, 这种加在海洋次表层的浮力源(汇)会引起温跃层环流的变异, 对其下游的热盐结构和动力过程产生影响, 但目前尚未对这些影响开展系统深入的研究。这种由台风引起的机械能输入和混合率增强对维持全球大洋准平衡态的环流具有很重要的意义, 但其机理尚不清楚。台风过程导致的高度瞬变的混合还能在很大程度上增强海洋的向极热输送[ 26, 27], 在大尺度上影响海洋表层和次表层的温度结构, 例如使副热带海区降温、赤道冷舌区显著增暖以及热带温跃层加深[ 28]。

过去几十年的观测资料表明, 热带气旋的发生频率、强度和持续时间存在年际、年代际甚至更长时间尺度的变化[ 29, 30]。人类活动引起的全球增暖和地球气候系统中的低频自然振荡都有可能对台风产生影响, 但对两者的相对重要性至今仍有很大的争议。无论是何种情形, 海洋的作用是毋庸置疑的[ 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]。这是因为在长时间尺度上, 气候系统的记忆主要保存在海洋中, 任何低频变异必定与海洋相关。以往关于海洋对热带气旋低频调制作用的研究主要集中在热带海表温度与台风参数的相关性分析, 但这类分析有其局限性。例如, 大西洋热带气旋总功耗的变异与海表温度的变异有很好的对应关系[ 38], 如果将这一经验关系带入气候模式中, 则得出大西洋热带气旋总功耗到本世纪末会增加3倍的结论。然而, 如果从热带大西洋海表温度变异中减去全球热带平均再建立类似的经验关系, 则气候模式预测的大西洋热带气旋总功耗基本不变[ 39]。这说明大西洋的热带气旋在过去30年里主要受自然低频振荡调制。

由于目前的气候模式不能直接模拟热带气旋, 预测台风的长期变化趋势主要面临两个挑战, 一是要可靠地预测对台风有影响的大尺度海洋过程和变量, 二是要准确模拟这些过程和变量与台风参数之间的关系。根据最新的理论和模式结果[ 39], 到本世纪末全球平均的热带气旋强度将增加2-11%, 而频次将减少6-34%, 这说明超强台风的数量将增多。当然, 不同海盆之间有很大差异, 不同模式的结果也不尽相同。需要特别指出的是, 调制台风低频变异和长期变化趋势的不只是海表温度, 而是整个上层海洋热含量, 因而与大洋环流密切相关。例如, 在全球增暖背景下, 副热带海洋环流有向高纬度扩张的趋势, 因而有可能改变台风的路径、强度和影响范围。大洋环流在气候尺度上对台风的调制作用无疑是海洋与台风相互作用研究的前沿课题。

要切实提高台风预报的准确度, 至少需要三方面的条件:一是可靠的分析场和初始场;二是高精度的海气耦合模式;三是先进的集合预报技巧。

多源数据同化是构造完备的用于数值预报的海洋分析场和初始场的有效手段。利用偏微分方程求解的多重网格技术, 人们构造了一种多尺度三维变分分析方法, 从而获得了多尺度的背景场误差协方差信息;这套方法已经成功应用于多源现场海洋观测资料(包括Argo等)的同化和海洋再分析应用研究, 获得了很好的效果[ 40]。卫星遥感是研究台风的另一重要数据来源。它可以提供大量覆盖范围广、精度和空间分辨率较高、时间连续性较强的海洋表面实时和准实时信息, 其中微波遥感即使在台风期间也能获得大量的观测数据。但由于卫星遥感只能提供表面观测, 如何有效地同化卫星遥感资料从而获得上层海洋热含量的信息是近些年来海洋资料同化研究的一个重要内容。目前同化卫星遥感海表数据的方法一般是投影映射法, 即将表层信息映射到海洋次表层, 进而进行同化。对于海表温度和海表盐度的同化通常采用没有考虑热力和动力过程约束的统计映射法[ 41, 42], 但这种经验的统计方法缺乏普适性。考虑更多动力约束的海表数据同化方法正在进一步的发展之中[ 42, 43]。对于动力参量, 传统的映射法主要基于准地转动力学理论, 难以反映与台风相关的复杂海洋动力过程。最新研究显示上层海洋动力过程可以分解成两个相互竞争的模态:一个是由海表密度异常引起的表模态, 另一个是与海洋内部位涡分布相关的准地转内模态[ 44]。较之传统的准地转动力学, 表准地转理论能够更好的描述海洋上层的动力过程, 从而为联合同化卫星遥感的海面温度、海面盐度和海面高度资料提供更完善的动力学依据。为了更好地理解表准地转理论在海洋上层的应用范围, 有学者进一步研究了表层密度驱动的边界动力学与内位涡梯度驱动的海洋内部动力学的耦合问题[ 45], 结果表明表准地转动力学能够很好的描述上层海洋的中小尺度过程, 而内位涡主导了更大空间尺度的动力过程。

当前台风预报所依赖的模式通常是一般的中尺度大气模式(如WRF, MM5, RAMS)。由于对台风发生发展过程中边界层物理特性、云物理过程、海洋的反馈作用等认识不足, 造成了数值台风预报的较大误差, 特别是台风强度和风雨分布预报的误差[ 46]。美国国家飓风中心从2001年开始在地球流体动力学实验室(GFDL)的飓风模式中增加对湍流动能的计算, 在一定程度上解决了边界层中风速被低估的问题, 并开始进行改进积云参数化方案的研究, 以期提高模式对飓风强度的预报能力。美国还率先开发了海气耦合飓风预报模式, 直接模拟飓风过程中的海气相互作用。如美国的GFDL-POM和HWRF-POM海气耦合飓风模式, 已经投入业务运行或试验多年。目前正在发展新一代的HWRF-HYCOM耦合模式在飓风中心区附近的分辨率将达1 km, 足够分辨和描述台风眼和眼墙过程。与传统的中尺度大气模式相比, 改进了的海气耦合模式无论对飓风的强度还是路径都表现出较小的预报误差[ 47], 证实了海洋对于台风的重要作用。我国的台风海气耦合模式还处于研发阶段, 主要用于科学研究, 离业务应用还有一定的距离。我国目前有三个台风业务模式, 分别是国家气象中心全球热带气旋模式、上海台风研究所热带气旋模式和广州热带气象研究所数值预报系统, 目前仅用于制作台风路径预报。这些业务模式中海洋表面的温度都是固定不变的, 海面粗糙度等也仅依赖于风速大小, 基本没有考虑海洋与大气相互作用的物理过程, 因此有极大的提升空间[ 48, 49]。

集合预报是目前解决天气预报不确定性问题的有效办法。当今一些发达国家的天气预报中心, 如欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和美国国家环境保护中心(NCEP)等, 均已建立了各自的集合预报系统作为其数值预报业务系统的重要组成部分。相对而言, 集合预报应用与台风数值预报还处在研究和应用的初期阶段, 且主要用于台风路径的短期预报, 基本上还未涉及台风强度。这中间的一项关键技术是发展适用于台风等热带天气系统的集合预报扰动生成方法[ 50]。集合预报还能用于台风的可预报性研究, 给出预报不确定性的度量, 而这方面的工作目前还十分欠缺。

如前所述, 开展海洋与台风的相互作用研究既是国家防灾减灾的重大需求, 也是当前海洋与大气研究领域的科学前沿。我们以台风活动最为频繁的西北太平洋和南海为重点研究海区, 利用新型的海洋与大气观测手段、结合理论分析和海气耦合模式, 争取解决两个关键科学问题:

(1)上层海洋的多尺度环流系统对台风的响应机制

在西北太平洋和南海上层海洋的环流系统主要包括由信风驱动的北太平洋副热带环流和热带环流, 由浮力通量驱动的北太平洋浅层翻转环流, 由季风驱动的南海环流, 以及叠加在这些大尺度环流之上的中小尺度环流和涡旋。台风不仅可以在天气尺度上影响甚至驱动中小尺度海洋环流和涡旋, 也能通过改变上层海洋的热盐结构来影响气候态的大尺度海洋环流。因此, 上层海洋的多尺度环流系统对台风的响应包括各类动力过程、热力过程以及它们之间的非线性相互作用。揭示台风输入到海洋的近惯性能量的传播、转移与耗散机制, 了解台风过境时海洋涡旋、内波等中尺度过程的响应特征和激发机制, 确定台风的“热泵”和“冷抽吸”作用对海洋层结的不同影响, 是解决此问题的核心。

(2)上层海洋的动力和热力结构对台风强度的调制作用

上层海洋的动力和热力结构在相当程度上决定了台风过境时海气界面上感热和潜热通量的大小, 而台风的维持和发展, 特别是台风强度的变化, 依赖于这些通量提供的能量和水汽。因此, 上层海洋的动力和热力结构对台风强度能起到重要的调制作用。虽然台风的结构、路径和强度密切相关, 但由于台风强度直接受海洋提供的能量影响, 而且是目前台风预报的薄弱环节, 所以我们特别关注对强度的调制作用。如果海洋环境不变化, 这种调制作用便可从气候态的上层海洋结构方便地估算出来。问题是上层海洋的动力和热力结构在各种时空尺度上不断发生改变。了解天气尺度上海洋中尺度过程对台风的反馈机制, 揭示气候变化背景下上层海洋环流和热含量的低频变异, 是解决此问题的核心。

为了系统而有效地解决以上关键科学问题, 并检验研究成果的应用价值, 项目包括五个方面的研究内容并设置相应的研究课题:

(1)海洋中尺度过程与台风的相互作用

海洋对台风的局地响应和反馈在很大程度上由中尺度过程主导, 了解海洋涡旋、锋面、内波等中尺度过程与台风的相互作用机理不仅具有重要的科学意义, 而且能为改进台风的预报能力提供依据和指导。主要研究内容有:台风过境时海洋中尺度冷涡和暖涡的不同响应特征;台风驱动海洋中尺度涡和激发海洋内波的动力机制;海洋中尺度过程在台风发生、发展和消亡三个阶段中的不同作用;海洋中尺度涡和温度锋面对台风强度的影响。研究手段包括历史资料分析、卫星微波遥感、海洋现场观测和高分辨率数值模式。

(2)大洋环流对台风的低频响应和调制

台风可以在大尺度上影响海洋层结和环流系统, 同时大洋环流在气候尺度上的变化也反过来影响台风生成和发展的背景场, 从而调制台风的低频变异。阐明这一大尺度耦合机制是理解海洋能量平衡、预测台风变化趋势的基础。主要研究内容有:台风的“热泵”和“冷抽吸”作用对海洋层结的不同影响和相对重要性;台风引起的海洋次表层温盐变异对太平洋热带环流和浅层经向翻转环流的影响;气候变化背景下上层海洋环流和热含量的低频变异及其对台风强度和频次的调制作用。研究手段包括观测资料分析和海气耦合气候模式试验。

(3)台风影响上层海洋的物理机制及参数化

台风过境引起的上层海洋的变化和调整是一个非常复杂的物理过程, 需要从动力响应、温盐结构、能量传输等方面理清其物理机制。主要研究内容有:台风过境时上层海洋的三维动力学、热力学变异特征;台风激发的湍动能对海洋混合层和障碍层的影响;台风过境后短时间尺度内上层海洋动力和热力结构的调整过程;台风输入到海洋的近惯性能量的传播、转移与耗散过程;台风导致的近惯性振荡与内潮等动力过程的非线性相互作用机制。在此基础上, 重新构造基于物理机制的台风对海洋影响的参数化方案。研究手段包括理论解析模型、历史资料分析、海洋现场观测和室内实验。

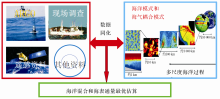

(4)台风条件下的海洋多源资料集成与同化

图4显示了台风条件下海洋多源资料集成与同化系统的概念结构。数据同化是有效地利用多源海洋资料不可缺少的技术, 是观测数据用于构建台风数值预报初始场的必由之路。海洋数据同化结果的好坏直接关系到预报的准确性。主要研究内容有:针对台风过程的海洋多尺度三维变分多源数据同化方法;用于台风影响下波浪混合参数最优估计的同化方法;强风条件下海气界面通量的反演同化方法;台风过程中多源卫星观测海表信息同化方法。所用同化方法的基本框架是多重网格三维变分, 海洋数值模式包括GOTM湍流模式和POMgcs环流模式, 数据来源于历史资料集和本项目的现场海洋观测。

| 图4 台风条件下海洋多源资料集成与同化系统的概念结构Fig.4 Conceptual structure of multisource data assimilation system for typhoon |

(5)台风强度和海洋环境的海气耦合预报关键技术

发展和完善适用于台风强度和海洋环境预报的海气耦合模式并改进其预报效果是本项目的根本目标之一, 也是项目其它研究工作的重要应用出口。主要研究内容有:发展台风条件下的海洋和海浪数值模式;发展包含更加真实海-气相互作用过程的大气(台风)-海洋-海浪耦合预报模式;发展耦合模式的台风及海洋初始化关键技术;发展和完善用于台风强度和海洋环境预报的集合预报方法。此外, 将充分利用现有非常规观测及试验资料, 通过多源资料的同化和融合集成, 针对目标台风及其影响下的上层海洋环境形成客观完整的再分析资料, 为台风的海气相互作用机理研究、耦合模式的改进及其成果检验提供高时空分辨率的台风及台风条件下的上层海洋环境要素资料。

总而言之, 本项目从满足国家经济建设和防灾减灾的实际需求出发, 针对海洋与台风的多尺度相互作用这一国际前沿科学命题, 围绕上层海洋的多尺度环流系统对台风的响应机制、上层海洋的动力和热力结构对台风强度的调制作用这两个关键科学问题, 采用“现场观测 → 模式发展 → 数据同化 → 机制研究 → 应用示范”的技术路线, 从而提高台风强度和海洋环境的预报能力, 评估台风低频变异的可预测性, 使我国在海洋与台风相互作用研究领域跻身世界前列。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|