罗时龙(1983-),男,安徽亳州人,博士研究生,主要从事海岸侵蚀防护与管理研究. E-mail:lsl04025@yeah.net

阐述并讨论了近年来海岸侵蚀与管理的相关理论和方法,探讨了我国海岸侵蚀管理现状和发展方向。描述了沙丘、软岩海岸以及淤泥质海岸等的侵蚀机理,指出海岸侵蚀主要由河流入海泥沙减少、海岸工程拦沙、采砂和围垦、相对海平面上升、海岸带生态系统破坏和护岸工程弱化等原因引起,并讨论了海岸侵蚀的危害;根据我国海岸侵蚀特点把海岸侵蚀分成沙质海岸侵蚀、软岩海岸侵蚀、淤泥质海岸侵蚀、生物海岸侵蚀和海岸工程侵蚀5类,提出了海岸侵蚀分类管理的方法。补充发展了我国海岸侵蚀理论,为海岸侵蚀管理利益相关者提供参考。

Coastal erosion and management attract much conern all around the world as coastal erosion is a problem at many coastal sites exacerbated by human activities and its adaptability through reasonable mitigation measures. This paper summarizes the main factors causing coastal erosion including reduction of sediment discharged by rivers trapped coastal structures, sand mining and reclaimation, relative sea-level rise, destruction of coastal ecosystem and weakening of coastal defenses. Mechanisms causing erosion of coastal dune, soft rock coast and muddy coast are identified and discussed. Sandy coastal erosion, soft rock coastal erosion, muddy coastal erosion, biological coastal erosion and coastal structural erosion are identified according to the characteristics of erosion in China. This study supplements the theory and methodology for coastal erosion management and provides information for managers and stakeholders.

海岸侵蚀和淤积一直存在于海岸带系统内并塑造着现在的海岸线,然而近年来不当的人类活动以及全球气候变化加剧了海岸侵蚀。据最新的研究报告[ 1],目前我国遭受侵蚀的软质岸线长度为32 55.3km(不包括港澳台地区),其中侵蚀砂质岸线长2 463.4km,占全国砂质海岸的49.5%;侵蚀粉砂淤泥质海岸长791.9km,占全国粉砂淤泥质海岸的7.3%。每年海岸侵蚀导致海岸土地流失,危害人们生命财产安全,由此进行的海岸侵蚀管理亦花费了大量的专项投入。

近年来海岸侵蚀研究主要集中在2个方面,一是海岸侵蚀的自然属性,关注海岸侵蚀过程以及侵蚀模式的研究;二是海岸侵蚀的社会属性,内容有海岸侵蚀评价和管理以及防灾减灾。IPCC[ 2, 3, 4]阐述了气候变化对海岸带的影响以及海岸带的相应策略,为海岸带综合管理提供了有益的参考。EUROSION[ 5]提出以海岸沉积物单元(Coastal cell)为相对独立的系统研

究海岸侵蚀,评价了海岸侵蚀对社会、经济和生态的影响,为实施海岸侵蚀管理提供资料。USGS[ 6, 7, 8, 9]进行岸线演变和海岸土地损失评价,建立了海岸侵蚀基础数据库。Defra[ 10]明确了海岸线管理规划的目的和要求,实现了由海岸防护向风险管理和风险适应转变。UNISDR[ 11]给出了降低灾害风险的相关术语解释。CSMW[ 12]对海岸沉积物的源汇进行全面规划管理,改善了海滩环境、提高了海水质量以及减轻人类活动对海岸侵蚀的影响。CONSCIENCE[ 12, 13]进一步证实了海岸沉积物单元理论的可行性,并查明了海岸侵蚀和岸线变化的机制。以上是近年来海岸侵蚀相关的比较大的研究项目的研究内容和取得的研究成果,这些研究促进新的海岸侵蚀理论和管理方法以及海岸侵蚀防护和监测技术的产生。

本文拟通过阐述和讨论近年来国内外海岸侵蚀与管理的相关理论和方法研究,补充发展我国海岸侵蚀理论,为海岸侵蚀管理利益相关者提供参考。

按照Mangor[ 14]的定义,海岸侵蚀是由于某一岸段沉积物收支失衡而导致的沉积物亏损的过程,这一过程可发生于海蚀崖或沙丘的最下部,也可发生于海滩或潮滩上。我国海岸侵蚀的定义[ 15]为:由自然因素、人为因素或者两种因素迭加而引起的海岸线位置后退或岸滩(包括海滩或潮滩)下蚀。

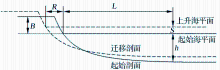

2.1.1 Bruun法则

Bruun法则是由Bruun[ 16, 17]提出的,用来判定海平面上升对海岸侵蚀影响,Bruun假设海滩剖面处于平衡状态,海平面上升时有:①海滩上部侵蚀,剖面向岸迁移;②海滩上部侵蚀的沉积物完全向海沉积于近滨海底;③近滨海底沉积抬高量等于海平面上升量,保证海水深度恒定。那么,海岸侵蚀后退量-R(图1)可表示为:

式中:L-为剖面横向长度,B-为滩肩高,h-为闭合深度,S-为海平面上升量。

Bruun法则为海岸侵蚀的研究起了推动作用,但由于其基于海滩平衡理论而且做了大量的假设,使得这一准则难于应用于实际。近年来相关文献[ 18~ 22]补充发展了Bruun法则,在不同的海岸带应用Bruun法则预测海岸侵蚀,还需要有更多的研究加以论证仍有许多问题有待进一步探讨。

2.1.2 风暴引起的沙丘侵蚀

前人研究[ 23, 24],明确了沙丘侵蚀的过程和响应机制,其中Van Rijn[ 25]通过物理模型的研究和数值模拟,提出一个沙丘侵蚀模(DUNNERULE-model);Qi[ 26]等从海岸地貌类型出发,提出耗散型海滩通常表现为滨后沙丘的侵蚀和滩面的调整;低潮阶地型海滩上部滩面响应剧烈;沙坝型海滩在风暴期间通常表现为滩肩的侵蚀和沙坝的向海迁移或潮间带沙坝夷平消失,无护岸和滨后沙丘发育的海滩易产生冲越。

2.1.3 软岩海岸的侵蚀

EUROSION[ 5]、 Hapke等[ 9]、陈吉余等[ 27]对海岸侵蚀进行了分类,认为软岩海岸侵蚀是海岸侵蚀中最严重的。前人对软岩海岸侵蚀的原理和过程做了详细的研究[ 28~ 30],提出了相关的理论和模型,对防灾减灾有一定的指导意义。

基岩海岸的侵蚀后退主要受风暴特征和岩石的稳定性控制,两者互为条件,当岩石稳定性被破坏到很低时,很小的风暴级别就可以触发滑塌;相反,很大的风暴级别对稳定性强的基岩海岸可能造成的影响极小。这就说明在预测软岩海岸侵蚀风险时,一定要综合多方面的因素才有可能得出可信的结果。

2.1.4 粉砂淤泥质海岸的侵蚀

国内文献[ 31~ 35]研究了中国粉砂淤泥质海岸的侵蚀机制,丰富了海岸侵蚀的理论研究。国外研究[ 36~ 39]认为海平面上升和沉积物供给减少是粉砂淤泥质海岸侵蚀的主要原因,提出了淤泥质海岸侵蚀的响应机制。

近年来对粉砂淤泥质海岸侵蚀的研究方兴未艾,主要关注侵蚀的原因、机制等,但研究区域相对分散,得出的结论不具有普适性。不同海陆相互作用环境的海岸侵蚀机制迥异,淤泥质海岸的侵蚀过程还需要进一步的实地考察与试验研究。

2.2.1 海岸侵蚀的原因

根据前人的研究经验[ 40~ 44]可知,海岸侵蚀已不再是单纯的自然演变,近年来不当的人类活动以及全球气候变化加剧了这一过程,使得海岸侵蚀变成一种灾害,给人们生命财产安全造成威胁和破坏。本文根据泥沙供给变化和沿岸水动力特征把海岸侵蚀的主要原因归为以下几类(表1)。

| 表1 海岸侵蚀原因分类 Table1 Natural and anthropogenic factors causing coastal erosion |

2.2.2 海岸侵蚀的危害

综合文献研究[ 41, 45, 46],本文认为海岸侵蚀的危害可以概括为以下3个方面:①海岸带土地流失,丧失了海岸带原有的经济、社会和生态价值,如滩涂养殖业的萎缩、海岸居民财产和基础设施的破坏、海滩功能减弱和海岸生态系统退化等;②风暴引起的显形侵蚀摧毁天然海岸防护,造成河口或海岸低洼地的淹没、破坏海岸生态体统以及造成土壤的盐碱化等,如海岸沙丘的冲越淹没紧邻海岸的土地、海蚀崖的倒塌引起财产损失以及海岸植被破坏降低了护岸防护功能等;③岸滩下蚀破坏人工海岸防护,加快了海岸侵蚀的过程或引起沿岸洪泛,如岸滩下蚀导致海堤坍塌丧失海岸防护功能等。

2.3.1 入海河流输沙减少

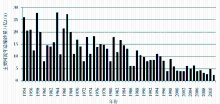

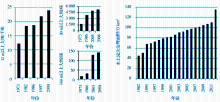

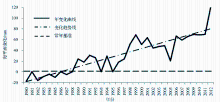

图2分别统计了中国近年来大坝水闸建设情况和累计水土流失治理面积,由图可知大坝数量和水土流失治理面积呈逐年增长的趋势,其中2015年预计水土流失治理面积达135万km2[ 47]。图3统计了近60年(1954—2011)来我国主要入海河流的年总输沙量变化情况[ 48, 49],由图可知,1954—2011年,中国主要入海河流年总输沙量呈明显的下降趋势,这与图-2所示的大坝数量和水土流失治理面积呈显著的负相关。

| 图2 大坝数量统计(左)和水土流失治理面积(右)Fig.2 Number of large dams (Left) and water loss and soil erosion control area (Right) |

此外,由于城市建设用砂,人为大量采砂是构成海岸泥沙亏损的另一重要原因。虽然近年来岸滩采砂有所减少,但日益加重的河床采砂同样会引起海岸侵蚀。

2.3.2 海平面上升

据海平面公报[ 50],我国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势(图4),1980—2012年海平面平均上升速率2.9mm/a。30年来,中国沿海的年代际海平面呈明显上升趋势,预计2050年将比常年升高145~200mm,将有8.7万km2的地区存在受到海平面上升影响的风险。

| 图4 相对于常年(1975—1993年)我国沿海1980—2012年海平面变化Fig.4 Relative sea-level change based on average level (1975-1993) from 1980 to 2012 along coastal area of China |

根据以上对影响中国海岸侵蚀主要原因的论述可知,我国未来海岸侵蚀将持续并有加剧的趋势,特别是受入海泥沙供给和海平面上升影响敏感的滨海三角洲平原地区。另外,海岸工程拦沙以及海岸生态系统破坏对局部地区海岸侵蚀的影响逐渐突出,对已退化的生态系统的修复重建任重道远。

国外海岸侵蚀的研究相对成熟,对海岸侵蚀管理的概念、原则等理论有深刻的见解[ 5, 51~ 53],为国际上海岸侵蚀相关研究提供了帮助。本文就海岸侵蚀评价、防护以及监测和管理做详细的介绍。

近年来国内外有关海岸侵蚀评价的研究相当丰富,国内的相关研究[ 54~ 56]侧重海岸侵蚀强度评价和海岸侵蚀灾害损失评估,属于灾后跟踪评估的范畴,缺乏海岸侵蚀灾害风险预测;国外的最新的研究[ 57~ 58]主要集中在海岸侵蚀风险及其引发的各种次生灾害风险的研究。

借鉴自然灾害和地质灾害风险评估的理论和方法,综合国内外海岸侵蚀评价研究成果,本文认为海岸侵蚀风险评价应有以下含义:①是对特定区域未来一段时间内海岸侵蚀可能造成的潜在损失的分析评定过程;②评价内容包括地质环境危险性和社会经济易损性,前者涉及致灾因素,由显形侵蚀危险性和隐形侵蚀危险性构成,后者针对承灾体,由暴露性和综合减灾能力构成;③评价结果以相对风险级别的形式表达,并对风险排序,制作风险区划图;④指导风险管理,对于高风险区优先实施风险转移减少风险损失。

总结以往的研究成果[ 13, 29, 30, 59],本文从海岸类型和防护措施的主要功能出发对海岸侵蚀防护措施进行了分类,详见表2。

| 表2 海岸侵蚀防护措施分类表 Table 2 Mitigation strategies for coastal erison |

海岸监测为海岸系统演变提供重要的信息,是海岸侵蚀研究和管理不可或缺的第一手资料。岸滩形变测量的新技术从早期采用经纬仪发展到红外测距、全站仪以及目前比较流行的RTKGPS。水下测量从早期的铅砣测深到现在广泛应用的回声探测仪技术,取得了革命性的进展。近年来测量技术得到迅速发展,新的监测设备和技术广泛应用,如机载激光测高技术、Argus重复摄像系统等,为人们方便快捷的提供更多的更可靠的信息,成为未来海岸测量技术发展的方向。

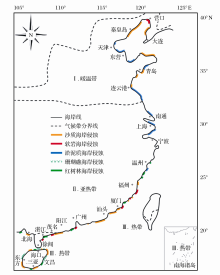

根据我国海岸侵蚀的机理与原因不同,海岸侵蚀可以划分为以下5种类型:①砂砾质海岸侵蚀;②软岩海岸侵蚀;③淤泥质海岸侵蚀;④生物海岸侵蚀;⑤海岸工程侵蚀。海岸侵蚀类型主要受地质构造、气候条件以及人类活动的影响,图5描述了中国不海岸侵蚀类型的分布特征。对于不同的海岸侵蚀类型,根据实地考察和理论论证应采取不同的海岸侵蚀防护措施,下面分类阐述。

3.4.1 砂质海岸侵蚀防护

砂质海岸侵蚀主要表现为沙丘侵蚀形成侵蚀陡坎,或滩肩侵蚀变窄、滩面沉积物粗化,导致海滩质量下降。目前人们较为接受的沙质海岸侵蚀的防护措施有沙丘或滩肩补沙、防护林护沙或设置缓冲区禁止采砂和人为干预等。

据庄振业等[ 60]论述,截止2009年我国人工养滩约10.39km,向海抛沙202.7万m3,但总规模远小于西方发达国家。沙质海岸防护林的主要作用是防风固沙,当风通过林带障碍时林带的迎风面和背风面近地面风速降低,风沙载荷减小,泥沙沉降于林带迎风面和林带中,形成沙丘。砂质海岸不仅是重要的旅游资源、砂矿资源而且是海岸的天然防护屏障,能有效地消浪减流减缓海岸侵蚀,保护海岸带人们生命财产的安全。未来应该在保护原有砂质海岸的基础上,向内陆和近海寻找沙源,实施沉积物管理,发展海滩养护。

3.4.2 软岩海岸侵蚀防护

中国软岩海岸主要包括新近纪以来的沉积台地及红壤型风化壳残坡积层等。软岩海岸侵蚀主要分布在闽粤沿海,以红土台地侵蚀为主。软岩海岸侵蚀的防护措施应以海堤和护岸为主,在崖顶修建排水通道或种植人工防护林也是不可缺少的辅助工程。Lee[ 61]和Walkden等[ 62]的研究认为软岩海岸前的海滩对海岸侵蚀有减缓作用,充足的海滩沙能一定程度上减少海岸侵蚀速率。控制海岸采砂,对于海岸侵蚀威胁到人们生命财产安全的岸段建立海堤及适当海滩补沙都是行之有效的防护手段。

3.4.3 淤泥质海岸侵蚀防护

为了防止岸线后退,减少沿岸土地损失,防潮堤是淤泥质海岸最常见的海岸防护工程,但堤前强烈的下蚀以及风暴潮的破坏使得海堤的功能大打折扣;近年来生物护滩的兴起[ 63, 64],使得淤泥质海岸侵蚀的防护理念发生了巨大的转变。

生物护滩的缺点是易遭到破坏,一旦植被破坏侵蚀又会发生;另外,还需考虑物种入侵的危险。最佳的淤泥质海岸侵蚀防护措施是建设护岸工程的同时,应充分考察当地的地质环境、海洋环境特点,并适宜的配合生物护滩,一方面减少了海洋动力对海堤的冲蚀破坏,同时生物作用又能促淤造滩。

3.4.4 生物海岸侵蚀防护

我国生物海岸侵蚀主要表现为红树林湿地退化以及珊瑚礁破坏等导致的海岸线的侵蚀后退。据统计[ 65~ 67],五十年代以来我国红树林面积减少了65%,海南珊瑚礁面积和岸线长度分别减少约56%和60%,这使得原先受它们庇护的海岸遭受严重的侵蚀。

生物海岸侵蚀的防治应以适应性措施为主,主要是建立自然保护区,红树林及珊瑚礁的生态修复与重建以及人工引种种植也是有效的防护措施。

生物海岸的修复与重建应关注以下几点:①修复重建区的选择,选择适宜红树林或珊瑚生长的区域,如遭受破坏的湿地原地修复或历史上移植引种成功海岸重建;②加强修复重建区的维护管理,防止二次破坏。③广泛开展相关教育及实践活动,增强人们的保护意识。

3.4.5 海岸工程侵蚀防护

海岸工程引起的海岸侵蚀存在于海岸工程临近区域,一般出现在紧邻工程的下游方向,造成岸线侵蚀后退,如导堤、丁坝、防波堤等护岸工程均能引起下游岸线的侵蚀;海堤等护岸工程不但截断了海滩陆源沉积物供应而且加强了海浪的冲刷侵蚀,最终导致严重的滩面下蚀,护岸失稳破坏。

海岸工程侵蚀应从源头防治,从工程规划建设初期就应当权衡利弊充分考虑可能造成的侵蚀及其防治措施;对于严重破坏的护岸更换替代工程,如软结构护滩工程或适应性措施。对于工程下游岸线后退,目前较为流行的措施是补沙或旁侧输沙,即利用上游淤积的泥沙或航道疏浚泥沙就近进行海滩人工养护,减少异地沙源的经济费用。对于滩面下蚀,一般是适时进行海滩养护,既能减轻波浪对护岸的破坏又能创造宽阔的海滩供休闲旅游。

(1)根据泥沙供给变化和沿岸水动力特征把海岸侵蚀的主要原因归为以下几类:①河流入海泥沙减少;②海岸工程拦沙;③采砂和围垦;④相对海平面上升;⑤海岸带生态系统破坏;⑥护岸工程弱化。

(2)海岸侵蚀的危害可以概括为以下3个方面:①海岸带土地流失,丧失了海岸带原有的经济、社会和生态价值;②风暴引起的显形侵蚀摧毁天然海岸防护,造成河口或海岸低洼地的淹没、破坏海岸生态体统以及造成土壤的盐碱化等;③岸滩下蚀破坏人工海岸防护,加快了海岸侵蚀的过程或引起沿岸洪泛。

(3)我国未来海岸侵蚀将持续并有加剧的趋势,特别是受入海泥沙供给和海平面上升影响敏感的滨海三角洲平原地区。另外,海岸工程拦沙以及海岸生态系统破坏对局部地区海岸侵蚀的影响逐渐突出,对已退化的生态系统的修复重建任重道远。

(4)海岸侵蚀风险评价含义:①对特定区域未来一段时间内海岸侵蚀可能造成的潜在损失的分析评定过程;②评价内容包括地质环境危险性和社会经济易损性,前者涉及致灾因素,由显形侵蚀危险性和隐形侵蚀危险性构成,后者针对承灾体,由暴露性和综合减灾能力构成;③评价结果以相对风险级别的形式表达,并对风险排序,制作风险区划图;④指导风险管理,对于高风险区优先实施风险转移减少风险损失。

(5)根据我国海岸侵蚀的机理与原因不同,海岸侵蚀可以划分为以下5种类型:①砂砾质海岸侵蚀;②软岩海岸侵蚀;③淤泥质海岸侵蚀;④生物海岸侵蚀;⑤海岸工程侵蚀。不同的海岸侵蚀类型采取不同的海岸侵蚀防护措施,砂砾质海岸侵蚀应以护滩工程为主,辅以护岸工程;软岩海岸侵蚀以护岸工程防护为主;淤泥质海岸侵蚀应以护岸工程为主,辅以护滩工程;亚热带热带的生物海岸侵蚀则以适应性工程适宜;海岸工程侵蚀是一类特殊的海岸侵蚀类型,对于这类海岸侵蚀应以源头治理为主,即要禁止不合理的海岸工程建设,同时对已存在工程造成的侵蚀加强防治。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|